Mon imaginaire cognitif et affectif ravi, je joins le plaisir à l’utile en ce début de décembre que je souhaite aussi festif que signifiant pour la communauté NT2, afin de vous faire part de trois événements dignes de citation, qui réactivent avec bonheur la mémoire de figures majeures ayant marqué l’histoire médiatique.

Petit registre d’un grand legs créatif

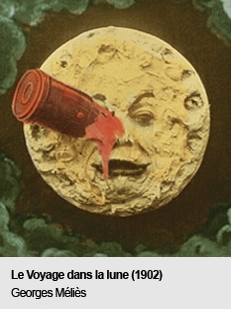

Dans la froidure étoilée de mercredi dernier, je me suis rendue à la Cinémathèque Québécoise afin d’assister au deuxième volet du programme Voyage autour de la planète Méliès, dont le centre d’intérêt était la présentation, en première canadienne, du court métrage Le voyage dans la Lune version originale colorée par la main du chef illusionniste, Georges lui-même. Oeuvre phare du patrimoine cinématographique créée au début du siècle passé, cette pellicule teintée était considérée comme perdue, mais a été retrouvée à Barcelone en 1993 puis restaurée. La délicate entreprise a été effectuée au coût d’un million de dollars, avec patience et passion, afin de libérer les images figées en pain par les mauvaises conditions du temps. Une fois les 13 375 images dégagées et numérisées — le procédé chimique a causé la perte définitive du support original — un long travail de recomposition du scénario parcellisé s’est amorcé. Cette remise en forme a mobilisé tout un arsenal de manœuvres et de savoirs humains et techniques, s’inscrivant à la suite de ce que le maître d’œuvre avait lui-même déployé à l’époque. Il est connu que Méliès articulait autant les cordes de la conception que celles de la création de ces fresques imaginaires, cumulant les fonctions en jouant derrière et devant l’écran. Pour ce grand retour, une bande sonore a été composée par le groupe Air, modifiant les conditions de diffusion originales du film qui, semble-t-il, se regardait en silence. Cet ajout inscrit ainsi l’histoire de l’œuvre dans un régime d’expériences augmenté qui fonctionne à merveille. Ce moment d’émotions partagées dans une salle comble s’est doublé par la projection d’Éclipse de soleil en pleine lune (1907), une seconde plongée dans les pérégrinations muettes de Méliès, appuyées au piano par Gabriel Thibaudeau. Cette présence du direct analogique a transporté la salle autant que l’exploit technologique.

La beauté du programme a été de nous faire ensuite poursuivre ce voyage de filiations qui se transmet et se transforme depuis 1902, année de la sortie du film original. Viva Paci, enseignante à l’École des médias de l’UQAM, nous a introduit en début de séance à six explorations artistiques ayant emprunté, au fil du siècle, thèmes et motifs au monde débridé de Méliès pour créer le leur. Intervalles d’intérêts variables dans ces expérimentations, mais combien significatives de l’ouvrage productif de la mémoire et de l’adaptation, débordant ici du cadre cinématographique pour dépasser les esthétiques. Sept courts métrages inspirés de Méliès nous ont été présentés: allant du collage fragmenté d’images découpées de trente de ses films (Méliès Catalogue, 1973, Sequels in Transfigured Times, 1974), à la fable théâtrale d'une étrangeté musicale (Rabbit’s Moon, 1950), de fantaisies lunaires (Moonplay, 1962) en constellations de corps dansants (The very Eye of Night, 1958), cet éclectique panorama rétrospectif s’est achevé sur Pas de deux (1968), de Norman McLaren. Ce ballet où les protagonistes, seuls ou à deux, sont toujours pluriels tient encore bellement la route. Les mouvements sont démultipliés par le truchement de l’optical printer, un procédé surtout utilisé à l’ère pré-numérique qui permet de superposer des images. L’héritage de Méliès est manifeste, lui qui travaillait ses films avec des moyens artisanaux, par arrêts sur images, dans un état de rêverie exploratoire très matériel, naviguant entre mondes et réalités avant l'heure. Ces courtes œuvres, rassemblées dans l’espace d’une soirée, ont permis de raviver cette mémoire contributive qu’a engendrée l’effet Méliès, cinéaste ayant marqué l’histoire médiatique sur plus d’un siècle, dans la transcendance du temps, des médiums et des cultures. Le relais s’est produit dans la (dis)continuité.

Un avis, un bémol et un conseil: pour les intéressés, il parait que le programme pourrait bénéficier d’une seconde diffusion. Les sièges de la Cinématèque ayant souffert des multiples occupations cinéphiles, apportez votre coussin pour un peu de confort.

Synchronicité

Vendredi soir, j’ai poursuivi cette aventure en allant voir Hugo, nouvellement sorti sur grand écran. Réalisé par Martin Scorsese, le film est une expérience adaptative en 3D du conte pour enfants The invention of Hugo Cabret (écrit et illustré par l’Américain Brian Selznick), qui n’est nulle autre que l’histoire romancée de la vie de Méliès. Sensible divertissement, l’œuvre fait rire autant qu’elle émeut, offrant en cadeau aux jeunes générations comme aux initiés le présent d’un passé inspirant; la magie de l’image en mouvement et de la lecture, également. Je ne livrerai pas l’histoire. Qu’il suffise de dire que la mécanique est bien articulée, campée dans la féérie imaginaire d’un Paris nostalgique qu’actualise et déploie l’évolution technologique. Un épisode nous rappelle qu’à l’époque des frères Lumière, les spectateurs réagissaient physiquement aux motions de l’écran, à la vue d’un train filant frontalement vers eux, par exemple. Aujourd’hui, l’expérience 3D tente de nous faire vivre, seuls, ensemble, ces mêmes émotions qui ont été celles des premières explorations cinématographiques. Le présent est confluant.

Une suggestion, afin d’aligner les planètes de la soirée: pour un verre ou une bouchée dans une ambiance poursuivant celle du film, cap sur le Dominion Tavern, rue Metcalfe.

Célébrations d'essences

De l’adaptation du livre à l’écran, du 3D à l’immersion, ma traversée transmédiatique s’est continuée samedi au crépuscule avec l’expérimentation de l’œuvre Salon de massage, présentée à la Société des arts technologiques. L’installation immersive et participative, création récente de Luc Courchesne, procure une expérience délinéaire du livre The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, de Marshall McLuhan, penseur avant la lettre des réfractions médiatiques. L’histoire dit qu’une erreur typographique s’est glissée dans le titre, qui devait se lire The medium is the Message, une petite faute différentielle de voyelle venue renforcer le sens engagé. Courchesne joue ici avec ce pouvoir sémantique pour plonger littéralement l’interlocuteur dans une voûte sensorielle. Les pages du livre ont été numérisées puis éclatées dans un environnement immersif, ce contenu étant bonifié d’entretiens donnés par McLuhan dans les années 1970. En manipulant un Iphone, qui sert de pointeur directionnel, l’interacteur peut déambuler à sa guise dans cet espace livresque et sonore à 180 degrés, grâce à la configuration qu’offre la nouvelle Satosphère. Dans ses écrits, McLuhan envisageait un citoyen activement responsable au sein d’un village global et privilégiait la perfomativité acoustique du langage à la linéarité de l’écriture. L’œuvre met cette philosophie en branle, en plaçant le lecteur au centre de la conduite d’une expérience ouverte. Celle-ci est une exploration plus physique que sémantique qui emphase la force du médium en lui-même, l’attention n’étant pas tant portée sur le contenu des mots dits et écrits que sur leur image projetée. Cette sensorialité est exacerbée par un vaste divan circulaire qui ceinture le lieu, où il fait bon se prélasser pour mieux vibrer aux sens. Et pour qui le désire, la stimulation migre ensuite du côté de la panse, dans l’antre du FoodLab, adjacent au dôme.

Une proposition: le chef m’a dit que le boeuf goulash — figurant au menu viennois tout transatlantique — qui était épuisé samedi sera de retour vendredi prochain; une bonne occasion de savourer sa cuisine d’une délicieuse simplicité, de (re)voir l’œuvre de Courchesne avant qu’elle ne se termine (le lendemain) et de faire ses emplettes des fêtes en encourageant le talent québécois au souk@sat.

2011 est un grand cru commémoratif. Cette année souligne le 100e anniversaire de naissance de McLuhan. Le 8 décembre prochain sera le jour du 150e de Méliès et ce week-end, la SAT soulignait son 15e anniversaire. Autant de bonnes raisons de festoyer, en se rappelant l’apport de trois acteurs qui, à différentes échelles, alimentent la vie de notre contemporanéité médiatique.

Une dernière information, pour la route: si la curiosité pour le concept de la chronique vous pique, explorez le dossier thématique Adaptation transmédiatique.