Author(s):

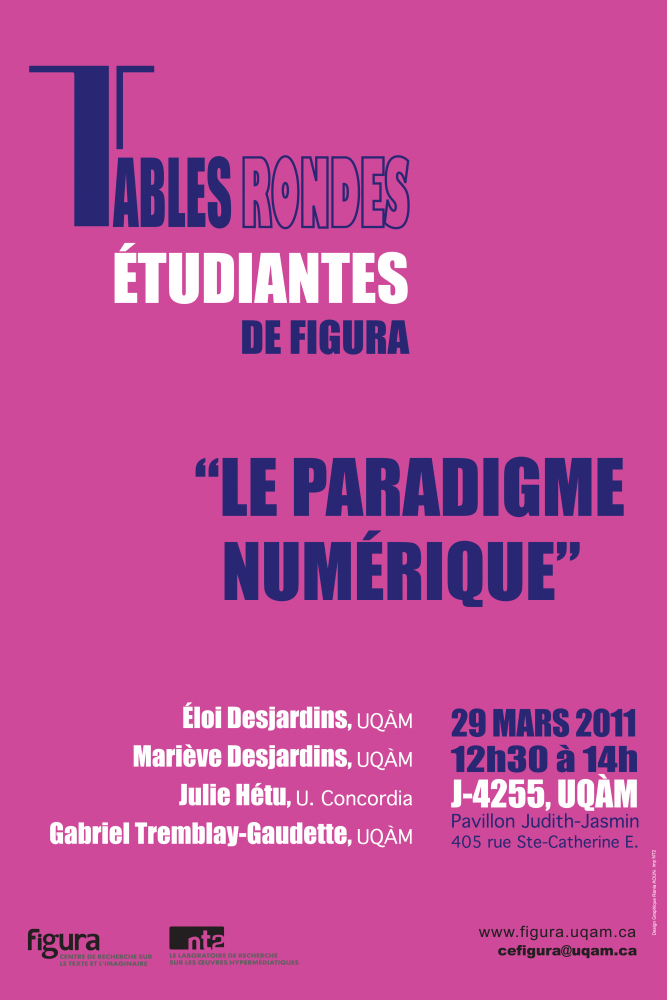

Le 29 mars dernier avait lieu la seconde table ronde organisée par le comité étudiant Figura, rencontre qui tournait cette fois-ci autour du thème du paradigme numérique. Ensemble, les participants ont tenté de savoir si le numérique avait entraîné à sa suite un nouveau paradigme et, si tel était le cas, de quelles manières celui-ci influençait-il notre rapport au texte et à l’image, ainsi que nos modalités de réflexion et de création.

Dans sa communication intitulée «Le paradigme numérique de la photographie : réalité ou fiction exagération», Gabriel Tremblay-Gaudette s’est demandé si le numérique avait réellement changé nos habitudes de production, de diffusion ainsi que de manipulation des photographies. Il note que, si le numérique a accentué la potentialité de prise photographique (entre autres grâce aux cartes mémoires au stockage quasi illimité, aux modifications photographiques faciles offertes par les logiciels user friendly comme Photoshop, aux appareils de plus en plus compacts, etc.), c’est au niveau de la réappropriation de l’image qu’il a su se distinguer de l’argentique. Se référant aux nombreux mèmes Internet (concept développé par Richard Dawkins dans The Selfish Gene), Gabriel Tremblay-Gaudette a montré que l’explosion des agrégateurs d’images tels que Flickr ou Google Images a causé une propagation sans précédent d’images et de vidéos virales : Disaster girl, Sad Keanu, Strutting Leo, etc. Selon Tremblay-Gaudette, il s’agirait davantage d’une accélération que d’une refonte du paradigme photographique entraîné par le numérique.

À sa suite, Julie Hétu s’est intéressée au livre-CD, spéculant dans un premier temps sur l’avenir possible d’une telle forme hybride à l’ère du numérique : le livre-CD perdurera-t-il sous forme purement numérique ou, la technologie s’immiscera-t-elle plutôt à même le papier, à même l’encre? À cette interrogation, Julie Hétu a répondu que les deux avenues continueraient probablement à se développer en parallèle, sans que l’une empêche l’autre d’advenir. Dans un deuxième temps, elle a réfléchi aux modulations possibles du processus de création lorsque celui-ci s’inscrit dans un environnement numérique, et ce, particulièrement lors de l’écriture d’un livre-CD. Notons que sa réflexion sur le livre audio faisait référence au développement d’une encre solaire élaborée par Mario Leclerc, professeur au Département de chimie de l’Université Laval.

Ensuite, s’intéressant au concept de remédiation développé par David J. Bolter et Richard Grusin dans leur ouvrage Remediation : Understating New Media, Éloi Desjardins a étudié les Stills de l’artiste montréalais Adad Hannah. À son sens, l’œuvre Room 112 est exemplaire quant à illustrer la manière dont un média réfère toujours à un autre média. Dans Room 112, le numérique permet simplement à Hannah de défaire les frontières qui s’étaient établies entre photographie et cinéma, sans pour autant en transformer les paradigmes premiers propres à ces médias. Ainsi, même si les technologies numériques n’ont pas fondamentalement transformé la fabrication des images, elles permettent sans contredit de nouvelles possibilités de présentation.

La table ronde s’est clos sur la communication de Mariève Desjardins, intitulée « Les promesses de l’hybridation numérique ». Examinant des courants centraux de l’histoire de l’art tels que le cubisme, le dadaïsme, le ready-made, le Pop Art, Mariève Desjardins a montré que l’hybridation n’avait pas attendu le numérique pour advenir. Cézanne, Picasso ou Rauschenbert cités en exemples, elle a rappelé à l’assistance l’utilisation des techniques d’hybridation telles que le collage ou l’incrustation. Rendant toutefois à César ce qui appartient à César, elle a noté que l’hybridation propre au numérique était sans aucun doute l’interactivité et les myriades de possibilité qu’elle offre.

Cette table-ronde était animée par Rania Aoun, étudiante au programme de doctorat en sémiologie à l’UQAM. Les communications de Éloi Desjardins, Julie Hétu et Gabriel Tremblay-Gaudette sont disponibles dans leur intégralité sur le site de l’OIC.