L’une des missions du Laboratoire NT2 est de maximiser l’innovation dans la recherche sur l’art et la littérature hypermédiatiques. Pour ce faire, le NT2 considère les avenues possibles qu’il pourrait explorer, ou encore emprunter, pour perfectionner ses environnements de recherche et de connaissances. Ce délinéaire donne à voir une réflexion vive, en plein déploiement, qui traite des potentialités d’une méthodologie de recherche collaborative. La plate-forme numérique des Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des modernes de Bruno Latour engage ces interrogations d’ordre méthodologique et alimente nos pratiques et notre dispositif. Deux questions tacites parcourent de ce fait ce délinaire: la pratique de l'histoire de l'art numérique peut-elle profiter d'une ouverture similaire à ces processus de production du savoir? Est-ce que le modèle du «livre numérique augmenté» satisfait à la finalité et aux enjeux de la recherche universitaire?

Cette communication fut délivrée le 1er mai lors du séminaire «L’histoire de l’art contemporain, autour de Enquête sur les modes d’existence de Bruno Latour» à Artexte. Le séminaire regroupait une dizaine d’historien.ne.s d’art affilié.e.s à une des quatre universités montréalaises. Le texte et les diapositives ayant servi pour l'exposé s'entrecroisent dans ce délinéaire.

Les travaux menés au sein du Laboratoire NT2 de recherche sur les œuvres hypermédiatiques (et par là, nous entendons «arts et littérature Web», et ce, dans un effort concerté avec les universités de l’UQAM, de Concordia et de l’UQAC) s'inspirent des avancées du Web sémantique et les potentialités des plate-formes interactives appelées ERC, ou environnements de recherche et de connaissances.

Profitant de cette rencontre autour de la recherche menée par l’équipe de Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, une anthropologie des modernes, nous avons choisi de commenter son dispositif de recherche collaborative, lequel représente à notre avis un exemple probant de ces environnements de recherche et de connaissances. Bien que cette recherche soit menée dans le cadre des sciences humaines et des études sur la science («sciences studies» écrit Latour) elle soulève des aspects méthodologiques qui proposent des développements pour la pratique de l’histoire de l’art que nous exposons dans les points suivants.

Nous avons relevé 4 aspects importants du dispositif d’Enquête sur les modes d’existence qui se retrouvent aussi dans les ERC du NT2.

1. La mise en commun de ressources

Tout d’abord, suivant l’un des mandats principaux du NT2, un Répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques (ALH) est mis en ligne. Des œuvres significatives de la création Web, déterminées en comité par les chercheurs et les assistants de recherches, sont mises en valeur sur le site de manière à témoigner du devenir des arts et des lettres à l’ère numérique. À ce jour, plus de 3 800 fiches peuvent être consultées sur le site du Laboratoire.

L’Observatoire de l’imaginaire contemporain (OIC), mis sur pied par le NT2 à partir de 2009, vise dans cet esprit à mettre d’autres types de données en commun : des articles, des actes de colloque, des communications, des appels de propositions, etc. Plus de vingt projets en ligne ont vocation à se retrouver dans l'indexation du moteur de recherche de l’OIC. Ces projets sont notamment présentés dans l'espace Agora du site du Laboratoire.

Les œuvres d’art Web sont également valorisées par les expositions en ligne, dont l’Abécédaire du Web, commissariée par Joanne Lalonde, et le Speed Show, affilié à la revue bleuOrange (revue sur la littérature hypermédiatique).

2. Établir un protocole de recherche basé sur des expériences variables des œuvres (ou des textes)

Nous avons établi un protocole pour la documentation et la description des œuvres qui tient compte de cette tension entre variabilité des expériences et consensus dans l’interprétation.

3. Ouvrir les données et leurs utilisations pour les communautés académiques

4. Concevoir des méthodologies de la recherche en crowd-sourcing ou externalisation ouverte

Ces méthodologies s’inscrivent dans le paradigme post-positiviste de la recherche, lequel comprend toute forme de savoir comme construction subjective et dynamique et par extension, variable et transitoire.

Attardons-nous désormais à l’environnement numérique développé par l’équipe des Enquêtes.

Ce qui est mis en commun, ce sont les rapports d’enquêtes menées par Latour et son équipe. Mais ce n’est pas un livre numérisé qui apparaît en ligne, mais bien un «livre numérique augmenté». Aux rapports d’enquête s’ajoutent donc un glossaire (ou vocabulaire) et de la documentation variée (visuelle, vidéo, référence bibliographique et notes de bas de page). La dernière colonne, «C», accorde aux internautes la possibilité de contribuer aux enquêtes et donne à voir les contributions passées. Aux enquêtes initiales se greffe un discours polyphonique qui, à terme, informe et mesure la force et la valeur des propos énoncés.

Les contributions doivent néanmoins être «opératoires», selon le terme choisi par l’équipe des Enquêtes, et se soumettre au protocole décrit par l’équipe d’AIME. Ce protocole postule entre autres que tout contributeur, toute contributrice, est co-enquêteur et «peut reformuler, compléter et appliquer, mais il peut aussi corriger, tester et protester.»

Si le protocole du NT2 tient compte de l’expérience variable de l’œuvre d’art en combinant différents modes d’identification, du texte descriptif à l’indexation par termes des contenus, la plate-forme numérique de Latour s’ouvre plus radicalement à l’expérience variable de ces lecteurs. Les contributions mettent à profit les expertises variées des interlocuteurs en ligne qui désirent prendre part à cette «anthropologie des modernes».

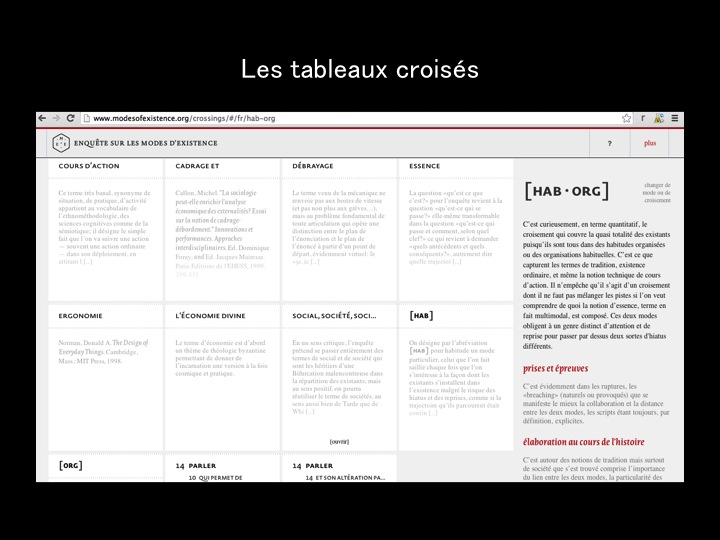

L’une des particularités du site est également de présenter des « tableaux croisés », qui n’apparaissent point dans la publication papier. En cliquant sur l’onglet «explorer le tableau croisé», l’internaute accède à une interface qui réunit tout ce qui a été dit et tout ce qui concerne le croisement en question. Cet outil fait état des dissonances et des confrontations qui distinguent un croisement entre deux modes et permet aux co-enquêteurs de s’inscrire plus significativement dans le débat.

Enfin, soulignons les limitations du dispositif ou les «frontières» de l’environnement numérique. En considérant la visée du projet, au devenir « autre » des Modernes, qui sont les contributeurs et les contributrices?