Lorsque le Washington Post s’y met, c’est que la tendance est officiellement lancée. Si vous n’avez pas lu l’article de Katherine Arcement, vous êtes peut-être déjà tombés sur des sites Web comme Hacker News, Drudge Report, Craigslist ou un site Web de la biennale internationale d'art numérique en ligne, The Wrong (again) (pour un survol de l’édition de 2015, lire ce délinéaire). Ces sites, selon l’article d’Arcement, auraient un caractère esthétique commun, soit le «brutalisme». La tendance des «brutalist websites» connaît une popularité fulgurante grâce à la création d’un site Web dédié à rassembler et archiver ce type de pratique. Lancé par Pascal Deville, partenaire de la compagnie en communications, publicité et marketing Freundliche Grüsse GmbH à Zurich (Suisse), Brutalist websites a fait un tollé lorsqu’il est apparu sur Hacker News en avril dernier. Une tendance semblait dorénavant révélée au grand jour! Article après article furent publiés et l’on n’en finit toujours pas de découvrir (et même de produire: Brutalist websites est ouvert aux soumissions) de nouveaux sites s’inscrivant dans cette mouvance. Nous avons donc décidé de nous attaquer à la tendance à notre tour et de la mettre à l’épreuve; pour vérifier quelles seraient les raisons de son émergence, pour s’interroger sur sa réelle nouveauté et, ultimement, tenter de voir si cette tendance a ce qu’il faut pour devenir un mouvement.

Ce qui se cache derrière la tendance

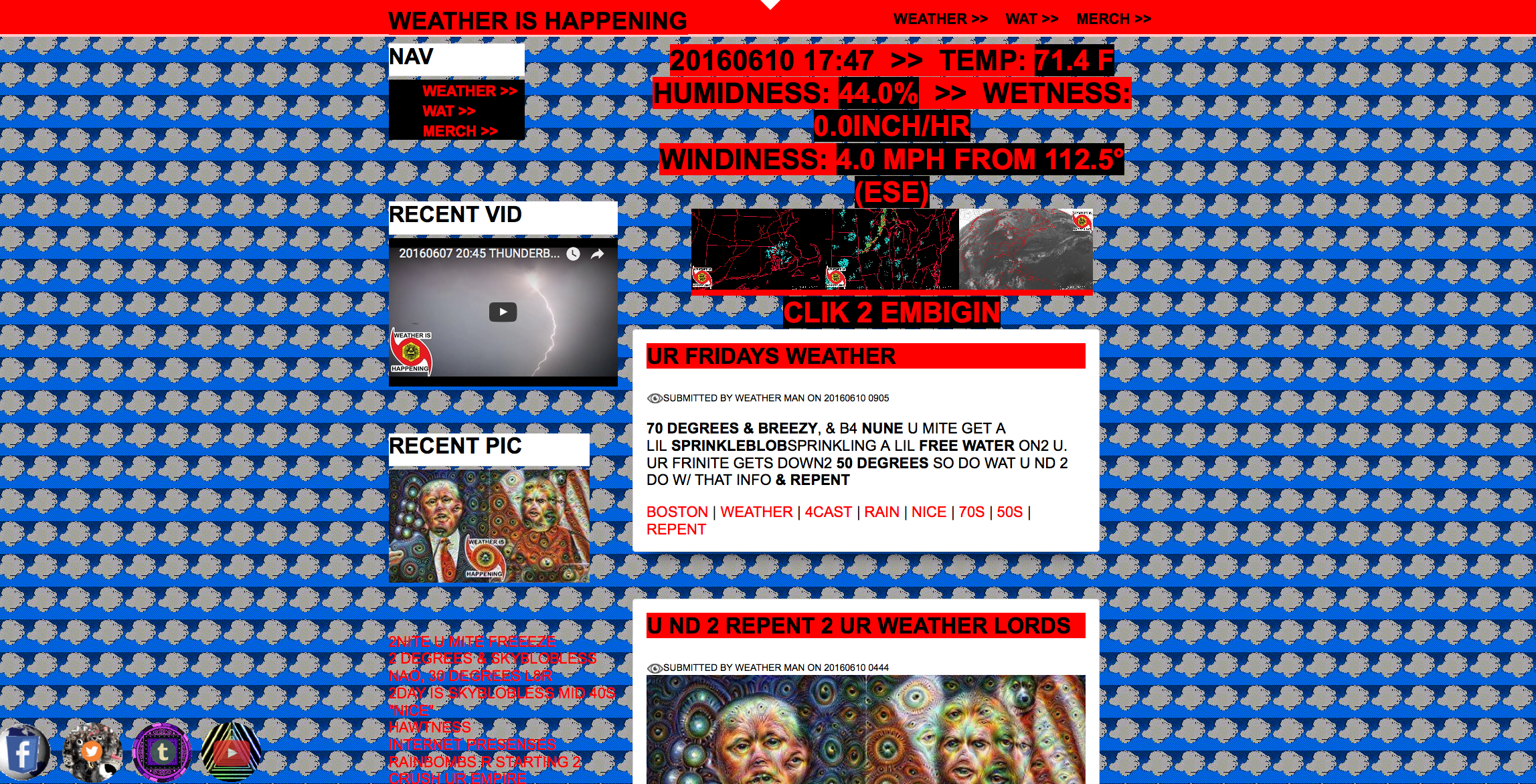

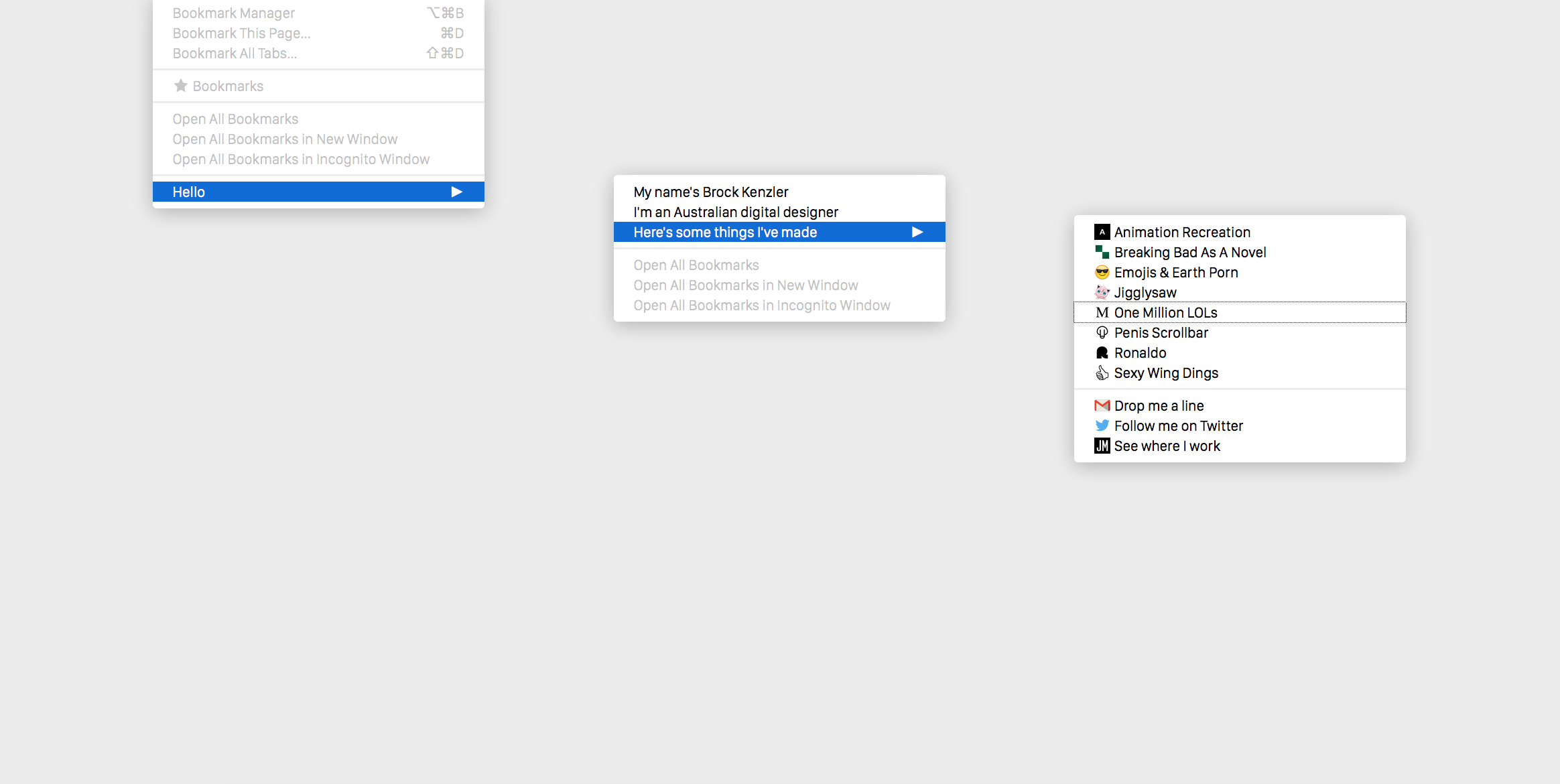

D’abord, expliquons davantage quelle forme prend le «brutalist website» moyen. Loin de posséder les caractéristiques user friendly des sites que nous connaissons aujourd’hui, un «brutalist website» est brut, rudimentaire, parfois déplaisant, presque toujours aride et incommodant. Le code du site est souvent réduit à son minimum, de sorte que les balises sont extrêmement simples; la plupart du temps, les polices de caractère se résument à Arial ou Courrier New; on utilise des couleurs classiques (gris, noir, blanc, parfois bleu ou rouge) et des icônes typiques du Web; et la navigation se fait par hyperliens ou défilement vertical – ne vous attendez donc pas à trouver un menu déroulant ou une barre de recherche.

Pour certains, cette description et ces images peuvent éveiller un souvenir lointain des débuts du Web 1.0. Justement, la tendance des «brutalist websites» semblerait participer d’un revival du Web des années 1990. Retournons en arrière, au temps où le Web n’était accessible qu’à quelques virtuoses de la technologie, où, sans Google pour nous guider, nous naviguions seulement vers des sites que nous connaissions déjà ou que nous nous faisions conseiller sur des sites de clavardage. Au-delà des limites que nous constatons aujourd’hui, certains voient d’un œil idyllique ces débuts du Web.

Comme l’exprime Paul Ford, auteur et programmeur à la tête du réseau social rétro Tilde.club, à Caitlin Dewey pour le Washington Post, «Web 1.0 wasn’t particularly cool, honestly, [b]ut it was also small, weird, accepting, and intimate, and it wasn’t as filled with rules as the modern Internet is» (Dewey, 2015: En ligne). Dewey poursuit dans son article: «Where Web 1.0 was niche and intimate, the domain of certain tech-savvy nerds, Web 2.0 is a massive capitalist endeavor with no less an ambition than to monetize every last person on Earth» (Dewey, 2015: En ligne). Dewey recueille également les propos de l’historien du numérique et chercheur en médias de l’Universié de Groningue, Michael Stevenson, qui voit une corrélation entre la prolifération d’une nostalgie des débuts du Web et une réaction contre le Web actuel dans les réseaux sociaux alternatifs émergents: «Clearly, some of the appeal of [sites like Ello] is that they purport to recreate the conditions of the early web. More anonymous, more creative, less quantified and less driven by advertising» (Dewey, 2015: En ligne). Le mouvement nostalgique ne serait donc pas qu’esthétique, mais fondamentalement philosophique.

Analyser et critiquer le tournant capitaliste du Web pourrait faire l’objet d’un tout autre texte. Nous pourrions discuter davantage des sites Web et réseaux sociaux alternatifs comme Tilde.club, neocities.org, etc., qui tentent de s’évader du tournant consumériste que prend le Web actuel. Or, ce que nous nous concentrons à faire ici est de constater que ces mouvances existent et qu’elles semblent liées à une nostalgie sous-jacente au brutalisme. Comme le constate Paul Ford, «most Brutalist sites aren't profit-driving websites, and […] Brutalism clearly isn't about feeding a capitalist or corporate view of the internet» (Romano, 2016: En ligne). La popularité des «brutalist websites» pourrait donc s’expliquer en partie par leur corrélation avec un zeitgeist nostalgique d’un Web dépassé et en conflit avec le cheminement actuel du Web.

Une nouvelle tendance?

Nous devons souligner que le terme brutalisme n’est en soi pas nouveau, ni son penchant réactionnaire, d’ailleurs. Il apparaît comme dénomination pour décrire un mouvement en architecture qui naît dès les années 1950 en Angleterre appelé le «new brutalism» (nom donné par Hans Asplund selon Reyner Banham (voir Banham, 1966). Le terme est cependant contesté très rapidement et les architectes eux-mêmes qualifiaient souvent leur mouvement simplement de «Brutalism»). François Chaslin, architecte et critique d’architecture français, affirme que le «new brutalism» est issu d’un refus. Les jeunes architectes «voyaient dans les positions de leurs aînés une attitude de démission et de compromis: les grands principes de l'architecture moderne leur paraissaient trahis au profit d'une sorte de provincialisme anglais» (Chaslin: En ligne). D’un côté esthétique, l’architecture de ce mouvement s’attache à rendre visible les éléments architecturaux sans artifices: «Pour la première fois, le béton n'y est pas employé comme un matériau précis, lisse, bien enduit, mais est au contraire travaillé en pleine pâte, laissé rugueux et portant les traces des planches de coffrage; il s'en dégage une plasticité massive et grandiose» (Chaslin: En ligne).

De nombreux autres mouvements artistiques empruntèrent le terme brutalisme pour véhiculer ces mêmes propos, comme le collage dont traite Hal Foster dans «Savage Minds (A Note on Brutalist Bricolage)». Nous retrouvons dans plusieurs textes traitant des mouvements rattachés au brutalisme une quête de distance critique envers la culture dominante de l’époque. Foster le souligne d’ailleurs dans son texte: «the Smithsons cast Brutalism as a realism against the simulacral aspect of an emergent culture of advertising and marketing, of the becoming-image of things» (Foster, 2011). Cette affirmation rejoint en plusieurs points ce que nous décrivions plus haut concernant la critique envers le développement du capitalisme Web. Comme les «brutalist websites» semblent se distancier avec la norme grandissante du design Web, les architectes du «new brutalism» procédaient de la même manière: «Brutalism […] appears as an attitude, a way of pushing against a dominant culture, a mandate to be straightforward and bold» (Smithson, et. al., 2011[1959]).

Il est connu que les architectes du «new brutalism» accordaient une grande importance à l’éthique, presque plus qu’aux considérations esthétiques. Alison et Peter Smithson, les deux architectes notoires du mouvement, soulignent effectivement que: «Le brutalisme essaye de prendre en compte une société de production de masse, et d'arracher une rugueuse poésie des forces confuses et puissantes qui sont à l'œuvre. Jusqu'à maintenant le brutalisme a été envisagé stylistiquement alors que son essence est éthique» (Chaslin). Nous constatons ainsi une surprenante ressemblance entre les soucis du mouvement en architecture et ceux de son héritier Web. L’utilisation du terme «brutalist» pour les «brutalist websites» révèlerait-elle ainsi, au-delà d’une simple association, un choix idéologique réfléchi?

Un mouvement consensuel?

Nous devons mentionner qu’un débat demeure quant à la dénomination de certains sites Web archivés sur Brutalist Websites. Sur Hacker News, les vocables foisonnaient: «Maybe they're just minimalist, or perhaps "vernacular," a term once used to describe the eternally "under construction" nature of the web in the mid-to late '90s. Or maybe they're part of the vaporwave movement, a twofold visual and music subculture that evolved on the internet alongside seapunk and thrives on retro aesthetics, early glitchy computer art, and the intersection between yuppie-era capitalism and kitsch» (Romano, 2016: En ligne). D'autre part, plusieurs signalaient que certains sites arborent une apparence brutaliste sans pour autant le faire dans un choix esthétique avoué. Cette division est soulignée par les entrevues publiées sous chaque site Web référencé sur le site. Alors que certains créateurs avouent vouloir créer d’autres formes que ce que propose le Web actuel, d’autres ignorent clairement la signification de «brutalist website», produisant des sites pouvant être vus comme brutalistes simplement parce qu’ils sont limités dans leurs capacités à construire une page web. Les entrevues présentées sur le site mériteraient une attention approfondie, car Deville démontre par ces questions/réponses un souci de déceler une tendance réelle des propositions de son site.

Entrevues tirées du site Brutalist Websites:

BANAL BANAL (Germano Dushá)

–

Q: Why do you have a Brutalist Website?

A: I think it is both an assertive way of talking about the nature of mass communication in a Digital Age and a provocative answer to a certain – and boring – expectation of contemporary design. Apart from all that, it is simple and economical.

Q: Who designed the website?

A: I did.

Q: Who coded the website?

A: Diogo Vianna

Q: With what kind of editor?

A: Nano.

THE IMPORTANCE OF BEING CONTEXT

(Valeria Mancinelli)

–

Q: Why do you have a Brutalist Website?

A: Because it’s cute and represents very well our idea. And it’s the only way my boyfriend can make website. Can’t ask for more.Actually i would love a gradient as a background but he’s no able.

Q: Who designed the website?

A: my boyfriend.

Q: Who coded the website?

A: my amazing boyfriend.

Q: With what kind of editor?

A: dreamweaver.

Par ailleurs, même si nous avons comparé le mouvement en architecture avec cette nouvelle tendance virtuelle, il est important de comprendre que le premier était formé par des membres qui prenaient la parole au nom d’un groupe organisé, alors qu’au contraire, aucun collectif ne se prononce au nom de la tendance actuelle. Il devient ainsi difficile de constater la portée d’une mouvance qui n’apparaît pas être consensuelle.

Par ce texte, nous n’avons pas cherché à faire l’apologie d’une tendance, mais plutôt à esquisser les composantes cachées pouvant être escamotées lorsqu’une mouvance connaît une soudaine popularité. Nous avons voulu dépasser l’apparente simplicité qui transparaissait de plusieurs articles décrivant la tendance des «brutalist websites» pour révéler ce que ceux-ci passaient sous silence. Nous avons relevé les principes qui sous-tendaient les choix esthétiques des «brutalist websites» en plus de souligner les liens à établir avec le mouvement du «new brutalism» en architecture, allant au-delà de la simple appellation homonymique. Demeure tout de même que la tendance est tellement récente qu’il est encore difficile d’arriver à des conclusions éclairées. Il faudra suivre de près l’évolution du brutalisme virtuel dans les mois et peut-être même les années à venir afin de voir si cette mouvance se concrétise en mouvement réel ou laissera plutôt place à une autre tendance passagère.