Nous poursuivons notre réflexion dans le cadre du groupe de recherche Archiver le présent par le biais de l’œuvre transmédiatique de l’artiste Shu Lea Cheang, UKI. Cette œuvre, que nous pourrions qualifier de «cyberféministe»1, donne à voir une tentative d’épuisement du désir qui agit comme détournement de la logique consumériste. L’œuvre fait également émerger une figure unique d’épuisement: le virus.

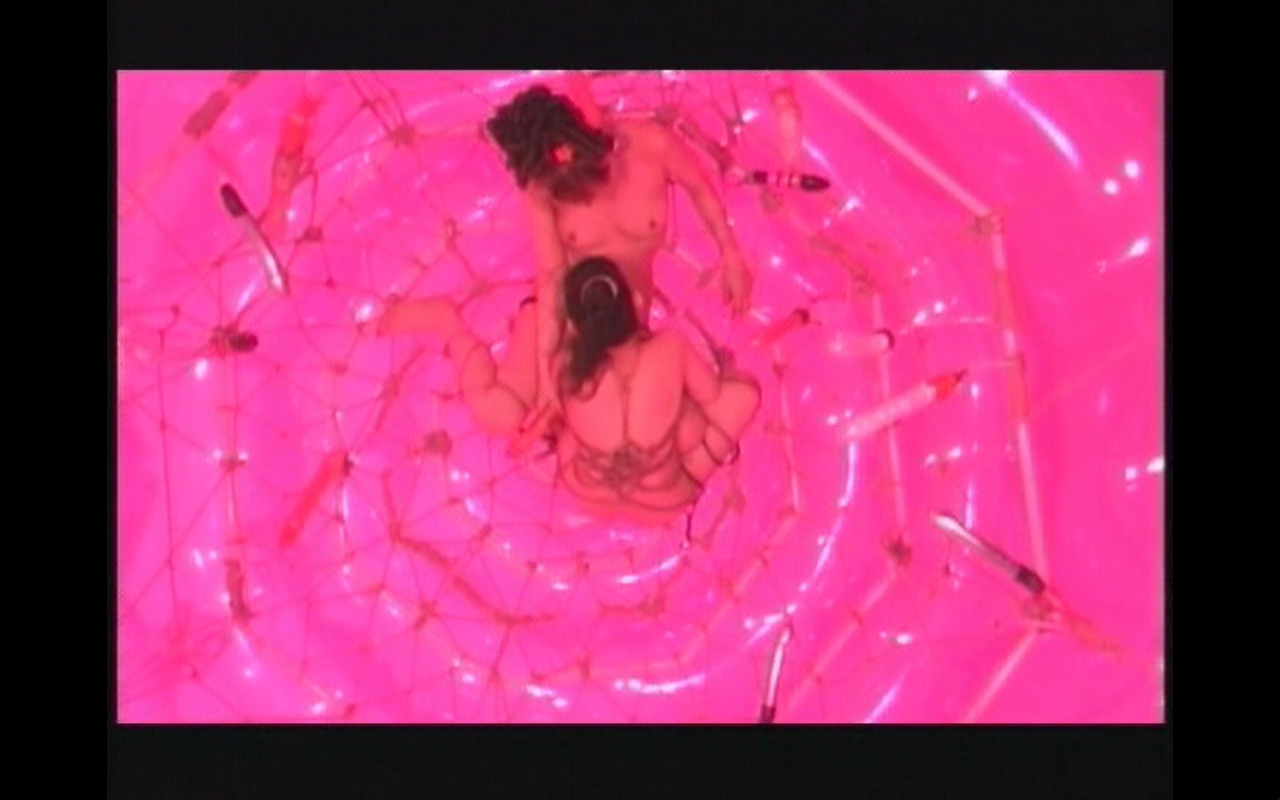

Mais avant tout, un peu plus sur l’œuvre. UKI s’inscrit à la suite du film I.K.U. (2000) – titre qui signifie «orgasme» en japonais –, dans lequel des corporations rivales se battent pour cartographier le désir et commercialiser l’orgasme. À cheval entre la fiction cyberpunk, la post-porno et la vidéo d’art (tournée avec une webcam en lo-fi), des androïdes au service de ces mêmes entreprises vont collecter les données orgasmiques par l’entremise de leur bras se transformant en godemichet géant au moment opportun. Les scènes sont sans équivoque et les personnages évoluent dans un univers urbain sous des lumières fluorescentes dignes de Blade Runner.

I.K.U. (Orgasm), Capture d'écran du film, 22 janvier 2015.

Le scénario, tel qu’explicité par l’artiste sur le site du projet, veut qu’après quelques utilisations, les androïdes soient jetés et se retrouvent dans une décharge de déchets technologiques, toile de fond de la performance post-pornographique2 UKI tournée à Barcelone en 2009.

UKI (viral performance), obtenue sur le site de l'artiste, 2016.

Les extraits vidéo de la performance de 2009 sont ensuite réutilisés pour les hyperjam sessions lors desquelles les images – projetées sur un mur entier – sont retravaillées en direct à l’aide d’un logiciel de programmation graphique (PureData) par des artistes de la scène locale et Cheang elle-même3.

UKI se décline donc de quatre façons: d’abord en performance4, puis en vidéo, en séances d’improvisation audiovisuelle collaborative et enfin, en œuvre de réalité augmentée5.

Revenons plus spécifiquement sur les extraits vidéo. UKI (viral performance) fait voir des performeuses et des performeurs de la communauté queer barcelonaise vêtus de déchets, de ferraille, de tuyaux et de fils électriques dans des scènes à caractère pornographique. Contrairement au film I.K.U., il est difficile de discerner le paysage et les interactions; les corps se rencontrent et s’entremêlent dans l’obscurité percée ici et là par un éclairage rouge, vert ou mauve. Les fragments ne sont pas organisés par un fil narratif; les scènes se succèdent sans dialogue et sans histoire. Cette mise en scène, en plus du temps long de l’écoute (70 minutes), renverse notre rapport au sexe et au désir. Car si la nature des images pose d’emblée les spectateurs dans une posture de voyeurs, cette relation engageante – qui découle du désir de voir – s’épuise rapidement. Le temps s’écoule et tout comme les protagonistes du scénario dystopique, les spectateurs se sentent pris dans un présent redondant et sans issue. Il ne reste que le dépotoir et l’enchainement prévisible des actes sexuels. Le désir, qui dépend pour oeuvrer de la transgression et de la perte de contrôle, est ici complètement neutralisé au profit d’une monstration outrancière du sexe.

Boris Groys, dans l’article «Comrades of Time» (2016), désigne le temps improductif et la répétition comme des esthétiques contemporaines. Le temps présent, selon l’auteur allemand, est un temps de l’attente6. Cette conception proche de la réflexion de François Hartog sur le présentisme (2003) n’est toutefois pas fataliste ou pessimiste. La récurrence produit un temps excessif et positif qui nous permet, peut-être pour la première fois dans l’histoire, d’être réellement au temps. Le présent peut enfin sortir d’une relation subordonnée au passé et au futur en s’affirmant sous forme de délai. Toujours selon Groys, l’art contemporain est le lieu privilégié pour traduire ce rapport au temps qu’est la «contemporanéité». Plusieurs œuvres d’art transforment la pénurie de temps – caractéristique de l’époque – en excès grâce à des mises en scène de l’improductivité et de la répétition7.

C’est en lumière de cette réflexion que nous aimerions revenir sur l’œuvre de Cheang qui, comme nous l’avons vu, mets en scène un temps improductif, voire gaspillé. La plongée sans limite et presque monstrueuse (parce que gratuite, mécanique, répétitive) dans le plaisir semble au premier coup d’œil reconduire la volonté des corporations-mères. Nous maintenons néanmoins que cette consommation démesurée des corps leur permet justement de s’en extirper.

Dans UKI, les orgasmes ne sont voués à aucun marché et se donnent comme des dépenses improductives. Le désir n’est plus archivé à des fins mercantiles, il s’affirme dans ce dépotoir comme mode d’être et d’interaction. Ce qui était une denrée rare à extirper des corps volontaires dans le film I.K.U. déborde et contamine dans l’œuvre transmédia UKI. Leur présent claustrophobe n’est donc pas stérile ou absurde; l’excès de temps que produit la répétition des gestes retourne la logique consumériste sur elle-même8. Au lieu de s’éteindre et de périr, les androïdes de Cheang convertissent le temps plat de l’attente en un temps d’intensité. Ils ne stagnent pas mais deviennent ensemble un corps intensif et révolutionnaire.

En effet, nous apprenons dans le scénario énigmatique de l’œuvre9 que les protagonistes se transmettent réellement un virus lorsqu’ils baisent. Ce virus permet aux androïdes de faire muter un code susceptible de renverser et de corrompre GENOM CORP. Le désir devient le «liant» ou l’élan primaire pour initier et perpétuer la circulation du code dans et à travers les corps. Il est le fondement révolutionnaire dans l’œuvre de Cheang, une révolution qui prend la forme rhizomatique du virus et qui est véhiculée par les cyborgs (les corps augmentés des androïdes).

À cet effet, il est intéressant de considérer l’œuvre UKI comme un corps qui lui aussi a subit plusieurs mutations médiatiques. Nous l’avons souligné précédemment, UKI se décline en performance, en vidéo, en improvisations audiovisuelles et en jeu vidéo. L’œuvre mute et se transforme au gré de ses remédiatisations et au contact répété avec différentes communautés10. En d’autres mots, UKI performe la «viralité» qu’elle mets en scène dans son scénario11. L’œuvre prend une forme tentaculaire et par la même occasion, elle élargit la communauté des corps affectés. Sous cet angle, chaque participant.e.s devient à son tour un agent de dissémination. Cheang les invite donc à devenir des androïdes, ou plutôt des cyborgs, en se dotant d’un console de distorsion (hyperjam sessions) ou d’un téléphone intelligent (UKI Viral Game). La performativité de l’œuvre lui permet ainsi de déployer l’univers fictif hors de l’intrigue, à faire agir la science-fiction dans le «réel». Il est même tentant de postuler que les participant.e.s récupèrent en quelque sorte le code muté pour le faire évoluer dans la sphère du réel, pour le décloisonner. L’horizon du possible qu’offre la science-fiction s’ouvre aux participant.e.s et les implique dans la pulsion révolutionnaire qui anime les androïdes, désormais des contemporains.

On voit ici de quelle façon le virus s’impose comme figure d’épuisement, au sens où nous l’abordons dans le groupe de recherche. Ou plutôt, le mode opératoire du virus serait l’épuisement. Dans l’œuvre UKI, c’est l’épuisement des corps qui est mis en scène: l’épuisement des corps des androïdes, du corps de l’œuvre (épuisement de la forme) et ultimement, du corps du pouvoir. Les virus biologiques et informatiques fonctionnent sensiblement de la même manière; ils parasitent leur hôte jusqu’à le mettre à mort, à l’épuiser.

Pour Cheang, le virus n’est toutefois pas une figure funeste, au contraire. Elle se pose comme forme de résistance au pouvoir, forme particulièrement appropriée pour le parasiter. Dans l’ouvrage The Exploit: A Theory of Networks (2007), Alexander R. Galloway et Eugene Thacker affirment que les avenues de résistance possibles doivent prendre en compte la nature réseautique du pouvoir contemporain (qu’il soit étatique ou non) en exploitant ses déséquilibres et sa mobilité:

Yet within protocological networks, political acts generally happen not by shifting power from one place to another but by exploiting power differentials already existing within the system. (Galloway et Thacker, 2007: 81)

C’est précisément ce que font les androïdes, enfants de l’industrie pornographique, lorsqu’ils se constituent un réseau alternatif en tirant profit de leurs corps configurés pour transmettre et stocker des données. Ils ne s’unissent pas en un front homogène; leur résistance se coordonne en alliances ponctuelles, en réponse à un régime biopolitique axé sur le contrôle et la surveillance. La structure éclatée et débordante du virus est donc tout à fait à propos pour miner et pour épuiser. En ce sens, l’œuvre UKI «déstigmatise» la figure du virus en le posant au centre d’un renversement de l’ordre établi, qu’il soit corporatiste, patriarcal ou hétéronormatif.

Il est impossible de conclure cette analyse sans souligner l’appartenance de l’œuvre au cyborg feminism de Donna Haraway. UKI est une illustration exemplaire et probante de la révolution ironique qu’Haraway détaille en métaphores dans le Cyborg Manifesto (1985). L’œuvre, pour emprunter les mots du manifeste, «is an argument for pleasure in the confusion of boundaries and for responsibility in their construction» (2004 (1985): 8, emphase de l’auteure).

Crédit photo (image de couverture de l'entrée):

UKI viral [graphics by Bex Noname]

- 1. Ce mouvement issu de la fin des années 1990 tente d’imaginer une participation active des féministes sur la Toile à l’aube de la démocratisation de l’Internet et de la mondialisation. L’une des manifestations précoces de cette mouvance revient au collectif artistique VNS Matrix qui, dès 1991, publie le manifeste A Cyber Feminist Manifesto for the 21st century dans lequel on peut lire «we are the virus of the new world disorder/ disrupting the symbolic from within/ saboteurs of big daddy mainframe/ the clitoris is a direct line to the matrix». Le collectif s’approprie le Web, relégué dans l’imaginaire populaire aux «techies» de Sillicon Valley, en conjuguant le lexique du cyberespace et une imagerie reliée au corps de la femme. Ce qu’on obtient, en écho au cyborg feminism de Donna Haraway (1985) ou à l’ouvrage Zeros + Ones de Sadie Plant (1997), c’est une réécriture - parfois ironique, parfois mythologique – de l’origine du Web qui fait surgir sa dimension politique.

Ce qui ressort également de cette réécriture, c’est la notion de plaisir. Les cyberféministes s’opposent au caractère austère de leurs prédécesseures et fondent leur engagement sur l’affirmation de leurs différences et de leurs affinités. Au lieu de condamner les technologies de l’information, elles imaginent et matérialisent des alliances et des métamorphoses. Elles tâchent de revisiter la relation des femmes au Technologique en s’engageant activement avec elle et se faisant, troublent et remanient les relations de pouvoir qui la constitue.

- 2. La post-porno mets en scène une performance du genre qui trouble les dualismes, qui les dénaturalise. C’est notamment au moyen de prothèse et de jeux de rôles que la pornographie est réinventée. L’industrie post-pornographique promeut également le mandat de diversifier les représentations du corps en mettant en scène des femmes et des hommes de tous les genres, de toutes les nationalités et de toutes les tailles. Cette industrie participe d’une réflexion féministe qu’on attribue à la «troisième vague».

- 3. Nous avons développé ailleurs (Congrès international des recherches féministes dans la francophonie, 2016) que les hyperjam sessions recréaient une communauté de hackers à l’instar des androïdes qui reconfigurent leur corps dans les performances. Loin du traditionnel pirate informatique, seul génie dans un sous-sol délabré, l’œuvre accentue le détournement du corps (extraits vidéo) et de la technologie (manipulation de code en direct). Pirater est abordé dans une optique féministe: il consiste en un exercice incarné et collaboratif.

- 4. La performance a eu lieu au Hangar Medialab de Barcelone et a originalement duré 14 heures. 70 minutes de ces images tournées avec une caméra HD ont été transformées en fragments vidéo pour la suite (les hyperjam sessions notamment).

- 5. Au moyen d’un numériseur de code QR.

- 6. Le présent selon Groys est hanté par le doute. Les contemporains héritent de la logique du soupçon des Modernes à la différence près qu’il n’est pas provisoire. Le doute demeure et persiste, il ne passe plus. Les Modernes percevaient le présent comme période transitoire, les yeux tournés ver les futur, alors que les contemporains, ayant renoncés à une perspective linéaire et téléologique de l’histoire, sont contraints de revivre un présent constamment réécrit et refait.

- 7. Groys s’inspire ici explicitement des écrits de Nietzsche sur l’éternel retour (dans Le Gai Savoir et Ainsi Parlait Zarathoustra) comme seule forme de transcendance dans l’ère moderne. Il le paraphrase en ces termes: «(...) the only possibility for imagining the infinite after the death of God, after the end of transcendence, is to be found in the eternal return of the same.»

- 8. Il apparaît que le capitalisme soit lui-même engagé dans une tentative d’épuisement par la conquête obsessive des marchés. UKI détourne-t-elle la logique même qui anime le système? Propose-t-elle une avenue de résistance?

- 9. «‘Do you love me? I love you.’ ‘Do you trust me? I don't trust you.’ In a post net-crash scenario, the E-trashscape is inhabited by the die-hard open source coders along with circuit benders patching a self-sustainable network; meanwhile GENOM CORP. has relocated their operations in protein coated BIONET where cellular computers engage in developing organic-orgasmo (ORGANISMO) biochips.

I.K.U. ends with IKU coder’s orgasm data downloaded from her harddrive body. All defunct IKU coders, dumped at e-trashscape, scramble to reformat harddrive data pronounce their code name from IKU to UKI. UKI, a fragmented, redundant replicant, struggles to run her body codes. UKI, a code junkie trips in data junk market, bartering codes with sex. Love is desired, sex is incidental. As happens, one bad fuck, one bad code, UKI, the virus, spammed by accidental polymorphic codes on a full moon night of code orgy, emerges as multiplied variants, as running codes mutating admidst E-trash.» (Site de l'artiste)

- 10. Cette notion de communauté, déjà présente dans les hyperjam sessions, est plus radicalement convoquée dans la Viral Game dont le but est de disperser le virus dans sa ville grâce à un système de géolocalisation. L’œuvre dépend ainsi de la participation des usagers pour propager l’épidémie.

- 11. Cheang poursuit ce projet avec le film FLUIDO (2015 -) dans lequel le VIH a muté et a métamorphosé ses porteurs en êtres super-évolués, les ZERO GEN. Ces êtres ont néanmoins des peaux addictives qui, au contact, libèrent une drogue très convoitée. S’en suit un scénario dystopique et pornographique où les ZERO GEN font tout pour s’émanciper des corporations et des proxénètes.