Submitted by Simon Brousseau on

« Vingt ans après » est un hypertexte de fiction. L'oeuvre est accompagnée de diverses ambiances sonores, parfois inquiétantes, et offre la possibilité de naviguer aléatoirement dans les fragments de celle-ci à partir d'une sorte de carte qui se trouve en bas des divers fragments de texte. Les mots sont généralement animés, ce qui peut rendre la lecture quelque peu laborieuse.

Cet hypertexte de fiction de Sophie Calle débute en évoquant, de manière circonstancielle, une oeuvre antécédente de l’artiste. Il s’agit de La filature, créée en 1981, oeuvre dans laquelle Sophie Calle fit engager un détective pour qu’il la suive et la prenne en photo. Ce sont ces photos d’enquête qui firent l'objet d'une exposition. Plusieurs des projets artistiques de Sophie Calle ont impliqué des filatures et l’espionnage du commun des mortels. Ainsi, Vingt ans après s’ouvre en évoquant les conséquences de ce travail artistique : « Cette histoire me colle toujours à la peau. On m’apostrophe ainsi : «J’espère que vous n’avez pas l’intention de me suivre» ou bien : «Vous qui vous faites suivre» [...] »

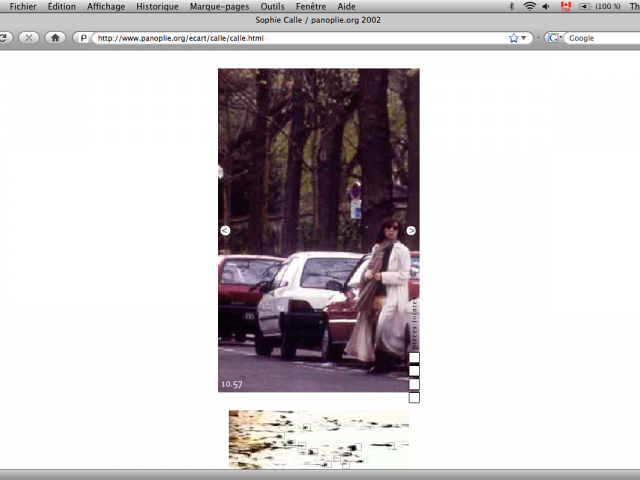

Dans cet hypertexte de fiction, Sophie Calle réitère cette expérience de filature et raconte sa journée à Paris alors qu’elle se sait suivie par un détective.

On comprend dès le premier fragment que Sophie Calle recommence cette expérience de la filature commandée. C’est la journée de Pâques et un détective la suit. Cette oeuvre, comme c’est généralement le cas dans la production de Sophie Calle, explore les frontières entre la vie privée et la vie publique. Ainsi, se sachant suivie par un détective, elle se rend au cimetière Montparnasse afin d’observer sa future sépulture, que son père a acheté en 1992 et où tous deux seront enterrés.

L’oeuvre rapporte les moments les plus importants de la journée de Sophie Calle de manière très elliptique. L’hypertexte de fiction, un support fragmenté par nature, correspond très bien à l’idée de cette oeuvre qui joue avec les temps morts du quotidien. De fait, c’est en cliquant sur les diverses heures de la journée que l’internaute pourra naviguer au sein de l’oeuvre. Vingt ans après joue également beaucoup sur les possibilités de mouvements des mots à l’écran. Dans un des framents, les mots bougent de façon régulière, rappelant les battements d’un coeur.

La journée de Sophie Calle décrite dans cette oeuvre se passe sous le signe de l’angoisse. À un moment, celle-ci s’interroge quant à la nature de cette angoisse et se rend compte qu’elle n’a rien de particulier à montrer au détective qui la suit : « Pourquoi cette angoisse ? Parce que je ne sais que montrer à mon détective ? Parce que je ne trouve rien qui résume efficacement les vingt années qui se sont écoulées ? » Toutefois, celle-ci trouve des idées plutôt intéressantes pour donner un peu de contenu au travail du détective. Elle se rend notamment au centre Pompidou afin de visiter la salle consacrée à l’artiste Bas Jan Ader où est exposée son oeuvre I am too sad to tell you, une vidéo dans laquelle est représenté l’artiste qui pleure durant trois minutes et seize secondes. Nous apprenons également que Sophie Calle se rend dans le quartier d’une dénommée Bénédicte, une jeune femme qui, avant de disparaître, a laissé une note dans laquelle elle affirmait vouloir vivre comme Sophie Calle. Même si ce passage demeure allusif, il montre à quel point les thèmes du double et de la disparition sont inextricablement liés à son travail de création.

Après l’expérience de navigation au sein de la narration de Sophie Calle, l’internaute pourra consulter le rapport du détective, qui se caractérise par un ton froid et descriptif. Le contraste avec la narration assurée par Sophie Calle est frappant : alors que celle-ci donne accès à son intériorité la plus intime, le rapport du détective redouble le récit de Sophie Calle par une description externe de ses faits et gestes. Il faut rappeler que cette posture de voyeur est également centrale dans la démarche de l’artiste.

CAMART, Cécile, Une esthétique de la fabulation et de la situation : Sophie Calle, 1978-2007, Thèse de doctorat, Université Rennes 2 Haute Bretagne, 2007.

LALONDE, Joanne, « Chroniques et tableaux, parcours de quelques récits web », Archée, cyberart et cyberculture (section critiques) mai 2006. (consulté le 22 mars 2010)

Saemmer, Alexandra. « Le texte résiste-t-il à l’hypermédia? » dans Communications & langages (Nathalie Jouven, dir. publ)., Numéro 155 (Mars 2008). Paris : Armand Colin, pp.63-80

SAUVAGEOT, Anne, Sophie Calle, l'art caméléon, Paris, Presses Universitaires de France (coll. perspectives critiques), 2007.