Submitted by Joël Gauthier on

In the White Darkness est une œuvre créée par l’artiste belge émigré en Allemagne Reiner Strasser avec la collaboration de l’auteure américaine M. D. Coverley. Il s’agit d’une œuvre poétique inspirée par l’expérience des deux artistes auprès de patients atteints des maladies d’Alzheimer et de Parkinson, imitant la fragmentation et l’effacement graduel de la mémoire provoqués chez l’homme par ces dernières.

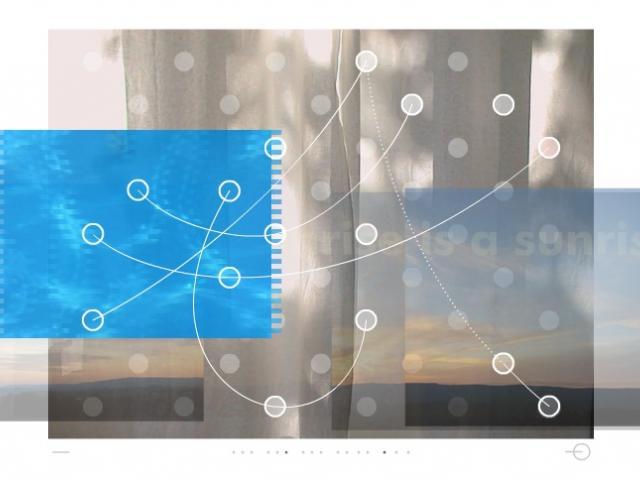

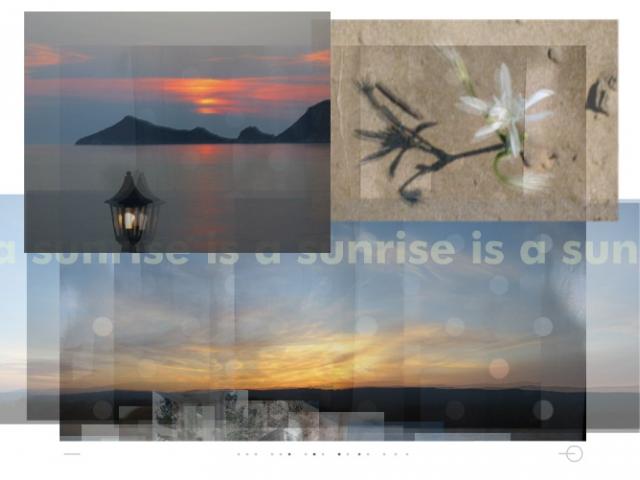

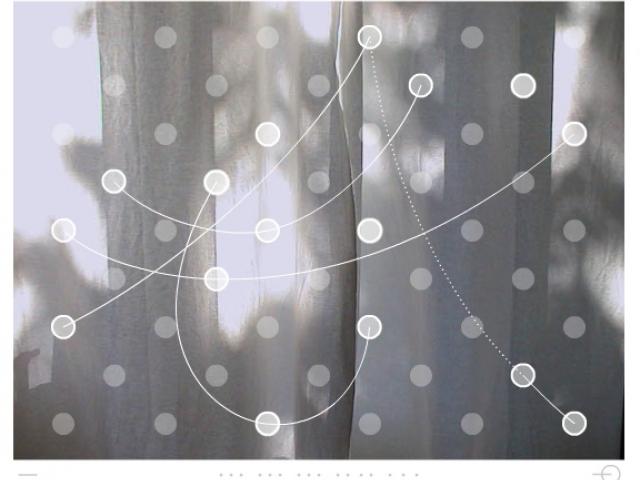

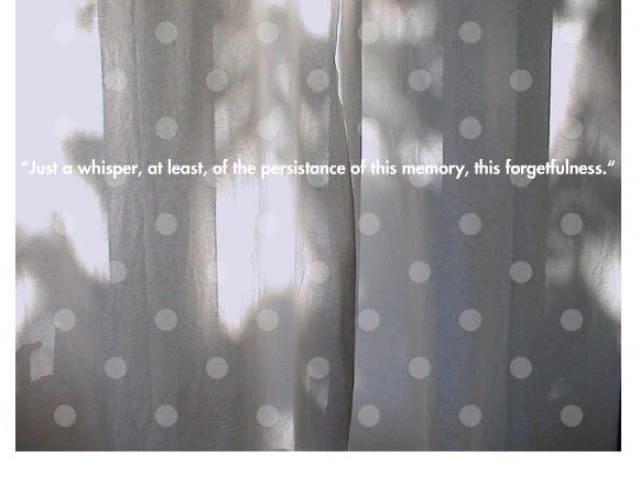

Lorsque l’internaute accède à l’œuvre, la phrase «Just a whisper, at least, of the persistance of this memory, this forgetfulness» apparaît à l’écran pendant quelques secondes à peine, puis s’efface peu à peu jusqu’à devenir invisible. En arrière-plan, l’image pulsante d’un rideau transparent masque partiellement une fenêtre, empêchant l’internaute de distinguer le paysage qui se trouve derrière. Une cinquantaine de points blanchâtres sont répartis également sur l’écran. En cliquant sur certains de ces points, l’internaute fait apparaître des photographies (tantôt transparentes, tantôt opaques) qui traversent l’écran, s’animent, se décomposent, pulsent, éclatent, etc. comme autant de rappels de la fragilité de la mémoire. Certains points mènent aussi vers des courts métrages répétitifs – comme par exemple une fleur qui ondule délicatement, découpée sur un sol désertique. D’autres encore déclenchent des sons ou de la musique (le bruit des vagues, de la ville, des chants des oiseaux) ou font apparaître des mots qui forment des phrases parfois complètes, parfois fragmentaires, se mélangeant aux photos déjà à l’écran. En effet, chaque fois que l’internaute clique sur un lien, celui-ci s’active sans interrompre la ou les séquences déjà en cours (clics précédents de l’internaute). Ainsi, en cliquant sur plusieurs liens successivement, l’internaute peut créer différents effets de superposition alors qu’images, films, sons et texte se mélangent, la transparence partielle des uns révélant la présence des autres. L’internaute doit toutefois faire vite, car chaque séquence ne dure que quelques secondes.

Les images et les mots qui sont réveillés par l’internaute dans In the White Darkness demeurent étrangement impersonnels, imprécis. Les sons qu’on y entend ne comportent pas de paroles, pas de voix; les images représentent des paysages (déserts, plages, forêts) d’où toute figure humaine est absente; les mots ne réfèrent à aucun évènement en particulier, se contentant de retourner le souvenir sur lui-même («déjà-vu?», «I remember – I was there», etc.). Souvent, la durée d’apparition d’un élément est même trop courte pour avoir le temps nécessaire pour s’en saisir avant de le perdre à nouveau. De même, certaines images ne font que sortir partiellement du bas de l’écran, encore trop cachées pour être identifiées. La mémoire présentée par Strasser et Coverley est ainsi bel et bien une mémoire maladive, entravée: l’expérience de celui qui essaie de la raviver devient rapidement frustrante, confrontée à l’impossibilité d’atteindre un quelconque moment de révélation. La mémoire de In the White Darkness est une mémoire qui n’a plus de maître, dont l’identité du porteur a été emportée par la maladie. D’ailleurs, sur la cinquantaine de points illustrant les souvenirs que peut activer l’internaute, seuls seize sont effectivement actifs. Les autres, s’ils sont toujours visibles à l’écran, ne servent qu’à narguer l’internaute, incapable de les débloquer, et demeurent inutiles comme autant de souvenirs perdus. D’ailleurs, lorsque l’internaute clique sur une petite icône située en-dessous du coin inférieur droit de l’écran, les points encore actifs sont mis en évidence, cerclés de blanc, et on peut voir l’espace de quelques instants les liens qui les unissent – liens dont certains s’effacent déjà eux aussi, n’étant plus tracés qu’en pointillés.

Bref, la mémoire de In the White Darkness est une mémoire en dégénérescence, source de peine et de nostalgie sans réel point d’ancrage. Si certains critiques y voient la victoire d’une utopie queer où l’oubli finit par effacer le genre de l’individu (Geniwate, 2005), c’est plutôt à une dissipation de l’humain lui-même que l’œuvre nous confronte, alors que le sentiment d’urgence initial qui domine l’expérience première de l’internaute (clics multipliés pour voir chaque lien, lire chaque passage) se transforme peu à peu en abandon et en étrange tristesse devant l’évidence de la perte irrémédiable.