Submitted by Simon Brousseau on

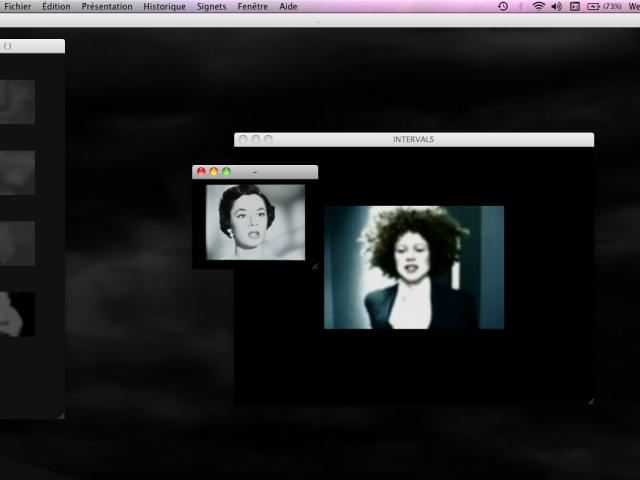

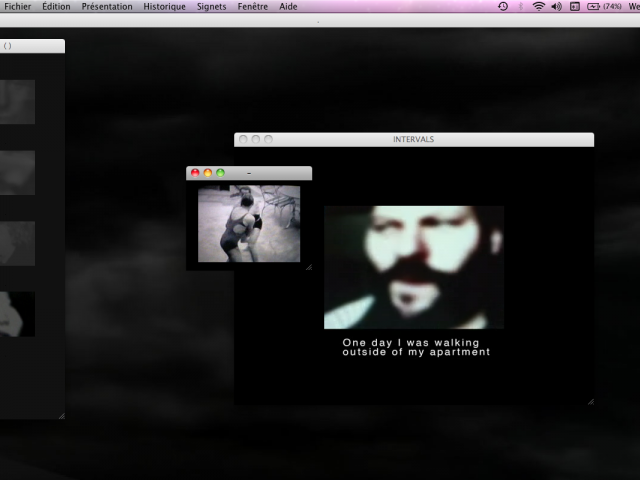

Intervals de Peter Horvath est une oeuvre par laquelle l’artiste explore certaines possibilités de représentation liées à la diffusion d’images cinématographiques sur un écran d’ordinateur. Il s’agit en fait de la succession de quatre anecdotes touchant de près ou de loin aux thématiques de la mémoire, des relations interpersonnelles et de l’amour, ou encore de l’angoisse et de la dépression. Dans chacun des courts récits filmés, le procédé est similaire: on retrouve en coprésence plusieurs fenêtres de navigation dans lesquelles sont diffusées des images cinématographiques. À côté de la fenêtre principale, celle où l’on peut voir l’un des quatre personnages principaux et en-dessous de laquelle s’affichent des textes, se trouvent des fenêtres plus petites où apparaissent des images d’archives venant faire écho aux propos véhiculés dans l’extrait qu’elles accompagnent. Le plus souvent, ces images d’archives représentent des figures connues de la culture populaire (dans l’un des récits, on peut voit Anna Karina, par exemple).

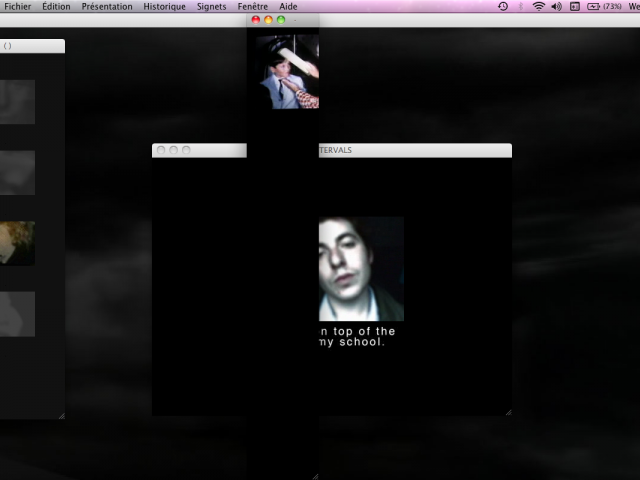

Un fait intéressant est à souligner: l’oeuvre est entièrement muette, et les histoires sont racontées par le biais de courts textes qui accompagnent les images. La représentation des personnages n’est pas réaliste: les images sont saccadées, donnant l’impression inquiétante que les personnages sont en proie à des convulsions. La musique d’ambiance, plutôt oppressante, ainsi que l’arrière-plan, composé de nuages sombres qui constituent également les premières images perçues lors de l’expérience de l’oeuvre, contribuent à l’aspect onirique de celle-ci. De plus, le fait que le récit soit présenté par le biais d’un texte écrit plutôt que par la voix de personnages contribue à l’effet de distanciation qui se fait sentir lors de l’expérience de l’oeuvre. Tout se passe dans Intervals comme si ces personnages avaient quelque chose d’important à dire, sans toutefois pouvoir y parvenir de manière directe; la médiation textuelle du témoignage, juxtaposé à leurs visages silencieux, renforce cette impression de malaise.

Le premier des quatre récits met en scène un jeune homme qui raconte avoir songé à se suicider lors de ses études. À côté de la représentation de son visage qui bouge de façon convulsive, on peut voir l’image d’un père semblant jouer avec son enfant. Le récit nous apprend que les responsables de l’école avaient averti son père qu’il était sur le point de sauter en bas de l’immeuble. Son père était venu le rejoindre sur le toit, ils avaient discuté et, finalement, il n’avait pas sauté. Les autres récits d’Intervals présentent eux aussi, sur le mode anecdotique, des événements douloureux de l’existence. Il y est question d’angoisse, de perceptions et de souvenirs traumatisants, mais également d’amour, qui est traité ultimement comme étant la seule chose susceptible d’offrir un contrepoids aux épreuves de la vie.

Ainsi, le dispositif de visualisation développé par Peter Horvath rejoint le propos de l’oeuvre. Celle-ci, en plus d’être séparée en quatre fragments, qui eux-mêmes sont divisés en plusieurs fenêtres de navigation, traite de problèmes où le sujet (l’humain) se trouve divisé: les pensées suicidaires, l’angoisse, le caractère insupportable de certains souvenirs sont des phénomènes qui traduisent chacun à leur façon, pourrait-on dire, une fragmentation de l’être.

*Voir également la section "Press" du site de Peter Horvath pour davantage de commentaires critiques sur ses oeuvres. En ligne : http://www.peterhorvath.net/ (consulté le 21 juillet 2010)