L’ONF, en coproduction avec ARTE, présente Haïkus interactifs, une collection de douze haïkus interactifs réalisés par des artistes internationaux, de Montréal à Tokyo en passant par Stockholm. S’ils ne mettent pas systématiquement de l’avant des poèmes, comme le suggère le titre de ce recueil en ligne, toutes les œuvres s’inspirent néanmoins du format court et vivant du haïku et des thèmes qui le parcourent, soit le passage du temps et la vie courante. Traditionnellement rythmés par des images de la Nature, les haïkus procèdent d’une contemplation des miracles du quotidien et valorisent la spontanéité. Les œuvres de Haïkus interactifs sélectionnées par William Uricchio et son équipe font écho à cet héritage en donnant à explorer des images, des couleurs, des sons et des ambiances dans toute leur simplicité, les dépouillant de la surcharge médiatique qui caractérise habituellement l’hypermédia. Les douze haïkus sont des invitations à réfléchir à l’intangibilité de l’existence et à découvrir les potentialités de la matière de l’hypermédia d’une perspective esthétique. Haïkus interactifs nous enjoint à ralentir, et ce, étonnamment, par le biais du numérique.

Le marcheur de saison de Théo Le Du Fuentes (Cosmografik) et de Barbara Govin (illustratrice), optimisé pour la tablette tactile ou le téléphone mobile, propose une promenade interactive à travers les quatre saisons. Le spectateur-participant progresse sur le sentier à l’aide de ses doigts, en imitant la marche avec l’index et le majeur. Sur le chemin, il croise des haïkus et il récolte des icônes à l’image des saisons, ce qui lui assure l’achèvement du parcours.

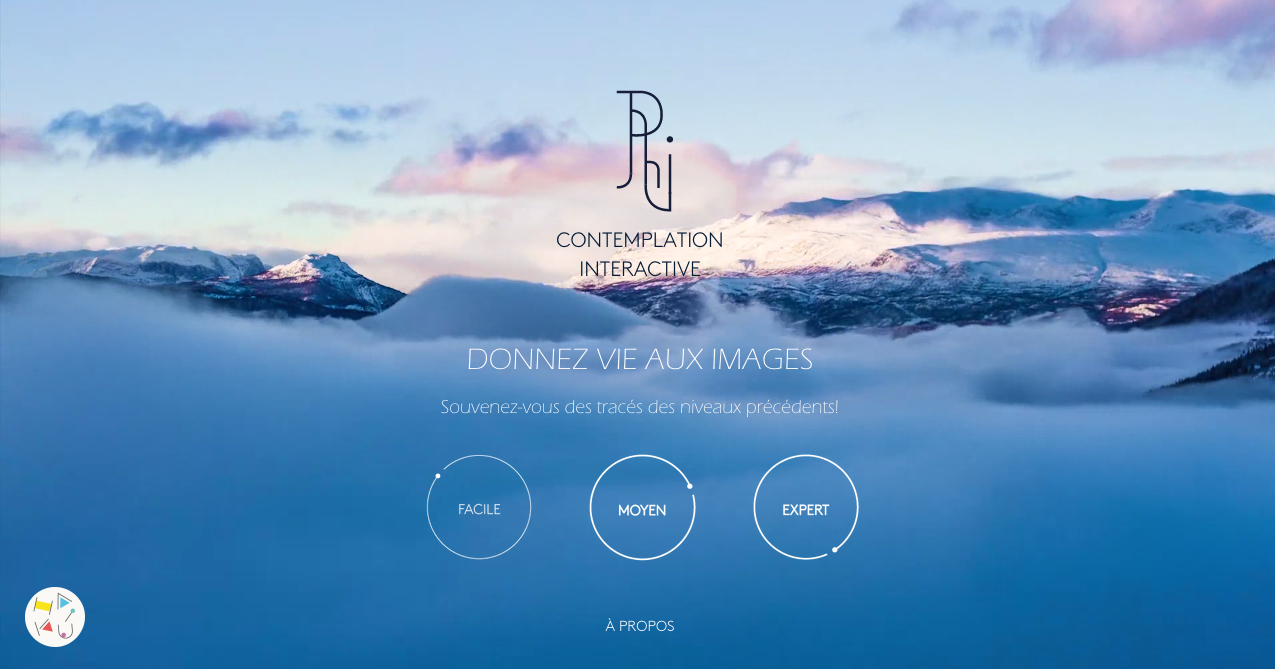

Symbole du nombre d’or, PHI plonge le visiteur ou la visiteuse dans un flux d’images du monde d’une durée de trois minutes. Charles Ayats, Mathias Desloges, Colleen et Red Corner soumettent une expérience visuelle enlevante en misant sur des images époustouflantes et une trame sonore lyrique. L’internaute précipite la «contemplation interactive» en «effleurant le halo le long du tracé». S'il est assez vif, il aura accès à plus d’images, pour un maximum de 3947. Trois niveaux de difficulté sont ainsi offerts, de manière à ce qu’à chaque essai, l'internaute développe une nouvelle attention aux images, une attention singulière qui se dissipe dans l’ère du spectacle.

Dirigé par Yuichi Minaguchi et son équipe, soit Ayumi Yoshioka, Jun Nakawatari et Masahiko Otake, Yogacara est habité par l’esprit de la contemplation et du zen. La dimension interactive dans cette œuvre est posée comme distraction possible à l’expérience du haïku, frustrant ainsi les habitudes de navigation et d’exploration de l’internaute. En effet, l’œuvre consiste en une série de vidéos – de ruisseaux et de plages par exemple – qui défilent, lentement, sur une trame sonore accentuant le bruit des vagues, le son des goulettes ou le chant des oiseaux. Si l’internaute, impatient, clique sur l’interface, l’image se fige et le son craque. Après quatre clics, la vidéo s’éteint et les mots «Trop de hâte nuit au haïku» apparaissent à l’écran, sommant la personne de se détendre. Lorsque l'internaute est assez stoïque, il accède à une série d’images colorées qui lui révèlent, pourrait-on croire, l’essence du haïku.

La mélodie du quotidien, réalisée par Theodor Twetman et Viktor Lanneld, révèle la mélodie des objets communs. Il suffit de scanner le code-barre de l’objet en question grâce à la webcam ou d’entrer manuellement les numéros pour que l’œuvre fasse entendre une musique unique. L’œuvre enligne automatiquement les différents code-barres fournis au cours d’une navigation pour générer un morceau. Une attention toute particulière à l'environnement immédiat est ainsi ravivée et confronte à la vie silencieuse et riche des objets tout en détournant la finalité mercantile de ces codes, reconvertis en notes et en mesures.

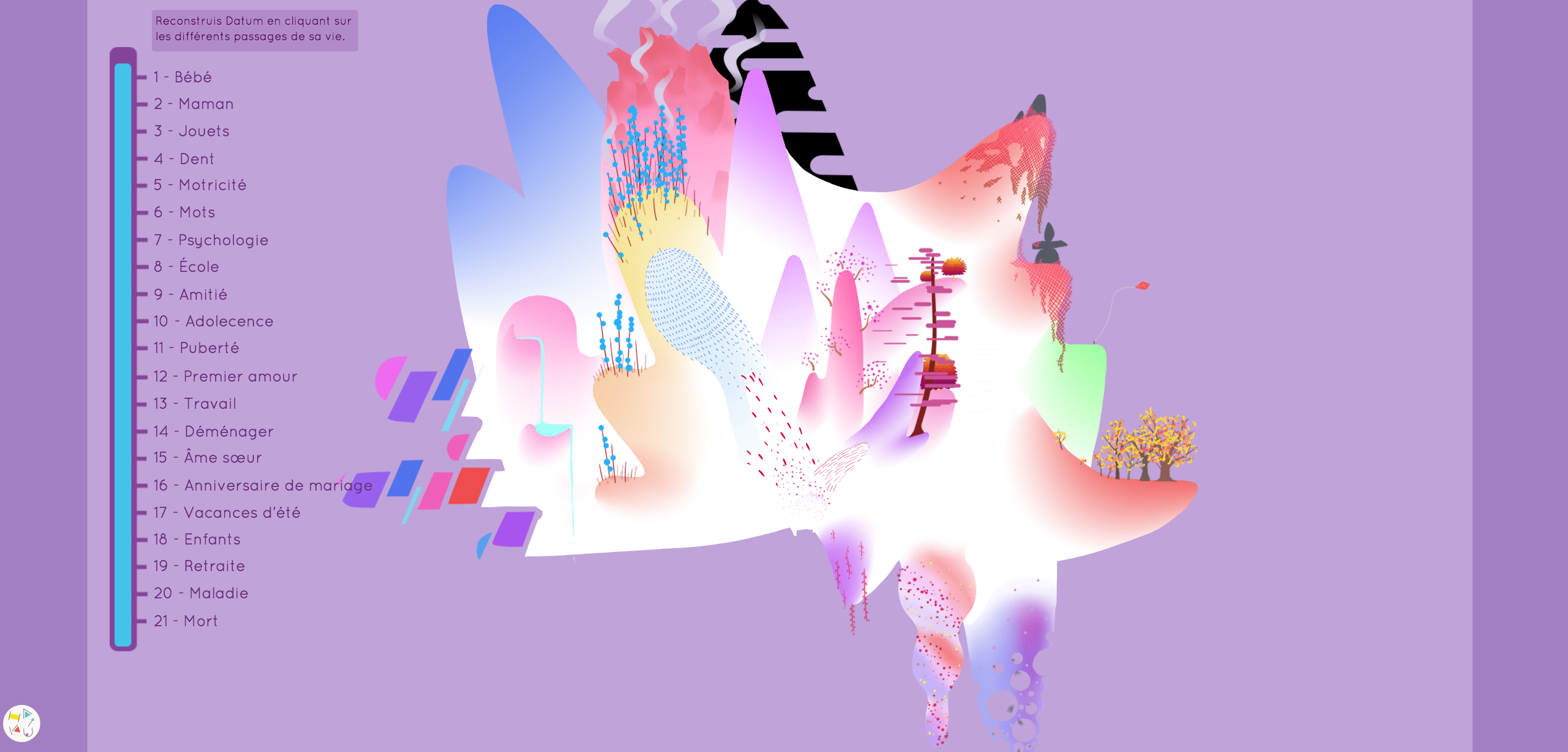

La vie des créatures virtuelles mérite également une observation sensible. Datum, d’Hamish Lambert et Ben Swinden, permet de consulter l’album de la vie d’une entité hypermédia. Dotée d’un court cycle de vie de 21 jours, Datum est déjà décédée, mais les internautes ont eu la chance de participer à son évolution en choisissant des textures et des motifs pour qualifier chacun des stades. Aujourd’hui, en cliquant sur les différents passages de sa vie, le participant génère le paysage d’une existence où les métaphores visuelles végétales dominent; l’acquisition de la «motricité» fait voir un feuillage mouvant, le développement de la «psychologie» fait surgir une racine profonde, à l’image de l’inconscient freudien, la «puberté», des collines recouvertes de jeunes pousses et la «maladie», un fragile cerf-volant battant au vent sur le bord d’une falaise.

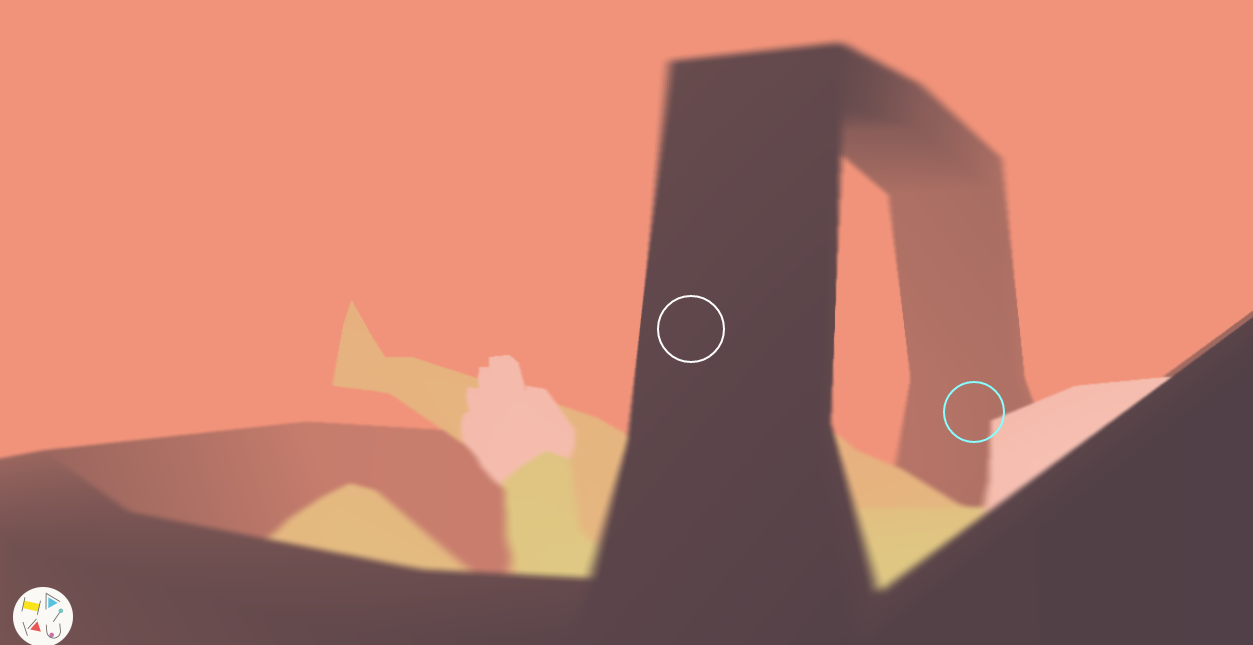

Une vie en jeu poursuit cette réflexion sur l’éphémérité de l’existence en faisant revivre au spectateur les grands moments d’une vie humaine. Pour faire progresser l’enchaînement des moments-clés, du premier tour de bicyclette à l’instant traumatique d’une attaque, le participant doit maintenir le clic de sa souris dans les cercles mouvants sur l’interface. L’expérience est d’ailleurs optimisée sur tablette ou sur téléphone puisque le contact tactile avec l’écran accroît la rapidité des réflexes. Entre le court-métrage et le jeu vidéo, le haïku de Florian Veltman conjugue de magnifiques images au jeu (gameplay) tout en provoquant une réflexion sur le temps évanescent de nos vies.

L’Internet est un milieu de vie en soi et Le populomètre, moyennant huit questions, propose d’évaluer votre popularité. Rapatriant ainsi les données de nos comptes sur les réseaux sociaux, notre numéro de téléphone, notre adresse et nous soumettant à quelques auto-évaluations – «En groupe vous êtes…» ou «Diriez-vous que vous mentez», par exemple – l’œuvre offre une cote en pourcentage. Si le résultat est médiocre, on nous fournit quelques conseils pour plaire à nos contacts. Moins poétique que les œuvres précédentes, Le populomètre de Pierre Jullian de la Fuente confronte néanmoins le participant à son empreinte sur la toile et aux traces, volontaires ou non, qu’il laisse derrière lui.

Dans la même lignée, Un discours de Roc Albabat, Pau Artigas, Jorge Caballero et Marcel Pié (estampa) interroge le besoin de reconnaissance à l’ère numérique. Devant une audience attentive, le spectateur-participant est invité à livrer un discours d’une minute. L’intérêt du public est mesuré par un baromètre et par l’attitude et la gestuelle suggestive des membres de l’audience. Littéralement jeté, au compte de cinq, sur la scène virtuelle, il incombe à l’internaute de «performer» ou de se donner en spectacle. La logique de mise en scène du moi qui règne sur les réseaux sociaux est ici explicitée, au plaisir ou au malheur de l’internaute.

Démasquer les inconnus met plutôt à profit le phénomène de centralisation de l’information et de surveillance sur Internet pour identifier des personnes décédées demeurées dans l’anonymat. L’internaute doit d’abord choisir l’un des douze masques des personnes non identifiées pour être redirigé vers les étapes d’une enquête menée en ligne; le lieu exact de la mort sur Google Street View, une série de photographies prises par l’enquêteur, une collection d’images semblables générées par la «recherche d’image inversée» sur Google Image et finalement un éloge funèbre rédigé par un inconnu sur la base des indices révélés par cette investigation de Ziv Schneider. La pastille «Je sais qui est cette personne» renvoie au site du NamUS (National Missing and Unidentified Persons System).

Étienne Desprès, Marc Larivière, Mathieu St-Pierre, Martin Rodriguez et Simon Emmanuel Roux réalisent quant à eux Grand Bruit. Grand Bruit, c’est le nom du village où l’internaute est convié à «laisser une empreinte». Une ondulation sous laquelle est écrit «Tout bruit laisse une trace» oscille et se courbe lorsque le spectateur émet des sons. Les sons produisent à leur tour des formes de couleurs et des textures qui envahissent l’écran. Au terme de l’expérience, nous ne sommes plus le 7 juillet, mais bien le 8, et la population virtuelle du village a augmenté ou diminué selon la fréquence et l’intensité des sons.

Le berceau du chat, en clin d’œil au jeu de ficelles, relie entre eux des points en émettant des sons électroniques variant selon la position ou la longueur des lignes créées. Sur fond bleu, les lignes rappellent les constellations se fondant, après quelques secondes d’inactivité, dans l’interface monochrome. Trois cycles se succèdent ainsi, à la fin desquels une forme géométrique harmonieuse est créée au contact des vecteurs produits par l'internaute. Les formes géométriques s’accumulent ainsi et génèrent une trame unique, évoquant la musique des sphères célestes de Pythagore. Dans l’œuvre, cordes, fréquences et astres se renvoient les uns aux autres et redorent la figure du réseau tant louée par les théoriciens et les théoriciennes du web. Thibault Duverneix, David Drury, Jean-Maxime Couillard et Stéphane Poirier tissent des liens entre un jeu apparemment banal et la «théorie du tout».

La dernière et non la moindre, Z… de Cyril Diagne, Béatrice Lartigue (Lab212) et Chapelier Fou, nous fait découvrir toute la profondeur de l’écran. «Z» évoque le son des fermetures éclair que l’on ouvre, sans cesse, pour dévoiler les dessous de l’interface. Sont révélés de nouvelles couleurs éclatantes et des tourbillons à la Tousignant dans un cycle sans fin où les formes géométriques et les agencements chromatiques alternent. Z… est une exploration moderniste des possibilités formelles de l’interface numérique où le va-et-vient entre dévoilement et dissimulation maintient l’intérêt du spectateur.

Quelques mots pour conclure:

Loin de la simple remédiation hypermédiatique, Haïkus interactifs propose une forme réellement originale d'aborder la poésie en embrassant les possibilités du numérique et son pouvoir évocateur. «Libérés du domaine littéraire», pour emprunter la formule de Uricchio, ces haïkus démontrent ce que peut le numérique lorsqu’il ose faire valoir sa spécificité, soit son intermédialité constitutive.