Les événements surviennent toujours sans s’annoncer. Les grands événements une fois survenus ne connaissent pas de moment de résolution, leur sens n’est jamais donné tel quel. Ils sont ainsi l’objet d’importantes interprétations. Ce n’est pas pour rien que nous aurions pu prévoir les événements avant qu’ils n’arrivent, mais que nous ne les avions pas prévus. La seule certitude que nous avons à leur sujet, c’est leur présent. Nous ne savons pas exactement ce qu’il s’est passé avant pour provoquer l’événement, pas plus que nous connaissons les conséquences de leur arrivée. Comme l’explique Peter Sloterdijk dans La Mobilisation infinie, la catastrophe qui fait l’événement est sans sujet. Personne ne se porte responsable ou n’est désigné comme unique cause des événements du 11 septembre 2001, par exemple. Bien sûr, nous élisons des ennemis afin de combler cette absence de sujet, précisément parce que la seule façon de résoudre l’événement est de lui donner un sujet. De ce fait, l’accident quotidien ne peut pas constituer un grand événement. Selon cette définition, la catastrophe qui survient à la maison correspond à une action. Nous pouvons facilement connaître son sujet. Soit nous sommes les responsables des accidents, ou un intrus s’est introduit dans notre domicile pour y faire des dégâts.

Depuis ses origines, la littérature occidentale négocie sans arrêt avec la confrontation des grands et des petits événements. Erich Auerbach raconte, dans Mimésis, que l’écriture du Nouveau Testament se distingue du récit homérique en mettant l’accent sur les événements du quotidien et en désignant les personnages comme responsables de ses événements. Plusieurs siècles plus tard, chez Dante, les humains ne sont plus dépositaires des événements terrestres. Dans la Divine Comédie, les événements figurent les desseins divins. Boccace s’inscrit, avec le Décaméron, contre cette représentation du monde et se consacre, à l’instar des écrivains bibliques, aux événements quotidiens. Dans L’existence simplifiée, de Sébastien Cliche, objet de la présente étude, il sera question des événements de la vie quotidienne. Les scènes présentées dans l’adaptation hypermédiatique d’une série d’installations en galerie se déroulent toutes dans une maison. Même si elles évoquent des événements quotidiens, les œuvres de Cliche sont elles-mêmes portées par la tension entre les grands et les petits. Si L’existence simplifiée se rattache, comme Principes de gravité, aux événements intimes, ses installations A Disaster A Day Keeps The Doctor Away et DisastAir s’intéressent plutôt aux grandes catastrophes et aux désastres aériens. Je montrerai dans cette analyse de quelle manière les événements de la vie quotidienne ne se distinguent pas complètement des grands événements. Dans la représentation qu’on en fait, on accole souvent les propriétés des grands événements aux événements quotidiens.

La méfiance de l’intérieur

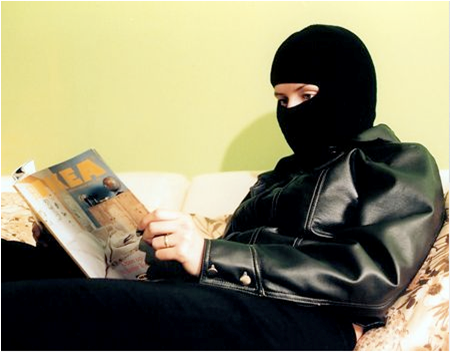

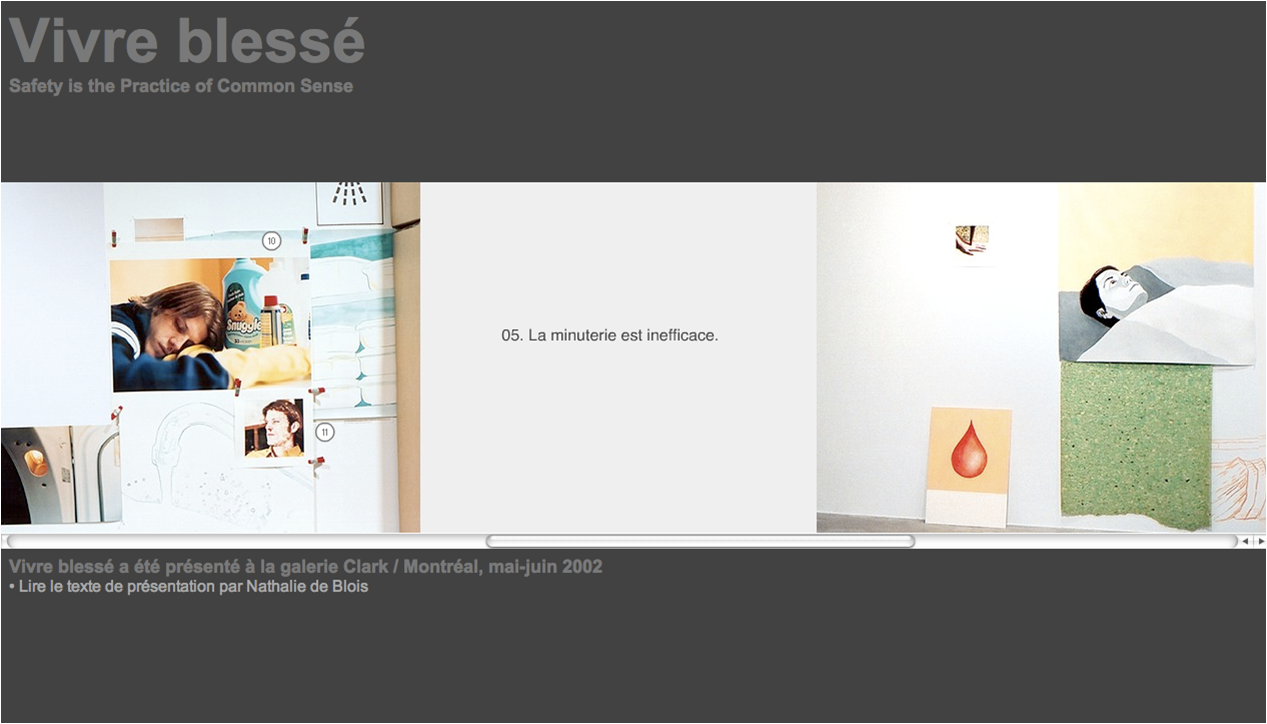

L’existence simplifiée regroupe trois installations de l’artiste, adaptées pour une lecture à l’écran. La première œuvre, Vivre blessé (Safety is practice of commun sense), se compose de matériaux hétérogènes. L’espace présenté à l’internaute se déploie à l’horizontale. De petits cercles chiffrés indiquent, les possibilités d’interaction avec la fenêtre. Les objets photographiques, textuels, sonores ou animés que nous pouvons ainsi afficher se superposent aux éléments déjà présents. Plusieurs des activations de la souris par l’internaute ne sont qu’en fait qu’une fonction qui permet un zoom, contrôlé par l’artiste, des photographies ou des textes affichés sur les murs de la salle. L’interactivité est donc secondaire dans la réception de l’oeuvre. L’internaute manipule de façon très limitée des textes et des images dans cet espace qu’il parcourt d’un simple déplacement latéral. L’intérêt de cette navigation repose sur la collection et l’organisation de ces objets. L’espace proposé par l’installation s’apparente à celui d’une maison. Des meubles familiers s’y trouvent : table, armoire, lavabo. Dans le cadre de l’œuvre, ces objets domestiques courants sont faits de carton, ce qui en souligne d’emblée la fragilité. Le collage des photographies en faux 360 degré, qui restituent mal (à dessein) l’espace de l’installation, engendre un effet d’étrangeté. Toutes les photographies affichées sur les murs possèdent comme seul décor une maison. Cette maison est détournée de ses propriétés essentielles, puisqu’elle n’est plus le lieu de la sécurité ou de la familiarité. De nombreux personnages figurent sur les photographies, certains d’entre eux portent une cagoule et une veste de cuir. Ils ne portent jamais de gants, ce sont tous des « cambrioleurs » aux mains nues. Le texte est, pour sa part, sans personnage. Certains énoncés s’adressent à un autre, par l’emploi du pronom personnel « vous », ce qui ne résout pas l’indétermination ou l’absence de sujet humain. Les textes comme les photographies constituent de micro-récits qui se complètent et se complexifient l’un et l’autre.

La première photographie, sous le chiffre un, montre une femme masquée assise sur un divan, qui lit un catalogue de la boutique d’ameublement IKEA. Elle est confortablement installée et semble être à sa place. Elle a pris ses aises. Son dos est bien appuyé sur le dossier. Elle paraît si confortable qu’on se demande malgré ses vêtements si elle est une intruse. Elle ne porte pas de gants, ne craint donc pas de laisser des traces. La seconde image accentue cet effet. L’homme masqué est lui aussi bien installé. Il boit un verre. Son bras déplié témoigne même d’ouverture à l’autre. Les textes, souvent sur le mode de la panique et de la fermeture, produisent l’effet inverse. Ils accentuent l’angoisse en rendant le moindre contact suspect. Sous le chiffre quatre, un texte dévoile l’ambivalence : « Si vous êtes seule quand on sonne chez vous, faites croire que vous avez de la compagnie. Près de la porte criez par exemple ‘Ne te dérange pas, j’y vais’ ». Ce que le texte recommande, c’est un comportement préventif. Il propose d’inventer une fiction afin de se protéger de ce qui se trouve derrière la porte. Le texte ajoute un sens aux deux scènes précédentes. Les personnages, même s’ils revêtent le costume du voleur, sont peut-être en fait chez eux. Une autre série de photographies raffine la relation entre l’intériorité et l’extériorité dans l’œuvre. Sur le mur, une photo montre un jeune homme qui dort la tête bien posée sur les produits nettoyants. Il porte des gants de caoutchouc. Ces produits sont une présence bienveillance sur le sommeil du dormeur. Lorsque l’internaute clique sur le chiffre 10 au-dessus, la photographie suivante ajoute un peu d’inquiétude à la scène précédente de douceur domestique. Les produits nettoyants sont posés sur la table de chevet d’une femme au lit. Nous ne savons plus si nous avons affaire à une scène d’adoration ou d’angoisse. Peu importe s’ils l’aident ou l’empêchent de dormir, il n’en demeure pas moins que leur présence près du lit est inusitée. Le texte sous le chiffre 6 introduit une notion importante dans l’œuvre : celle de la raison. On y lit : « Tout est rationnellement disposé pour qu’il n’y ait aucun temps mort dans les gestes que vous avez à accomplir. » Il est bien sûr question ici d’une optimisation du temps et de l’espace, afin de faciliter le travail à accomplir. Nous pouvons imaginer qu’en se levant, elle songe à se livrer sans détour aux corvées ménagères. S’il y a en effet un monde amélioré du fait d’une meilleure utilisation du temps, le prix semble cher payé.

Les relations blessées

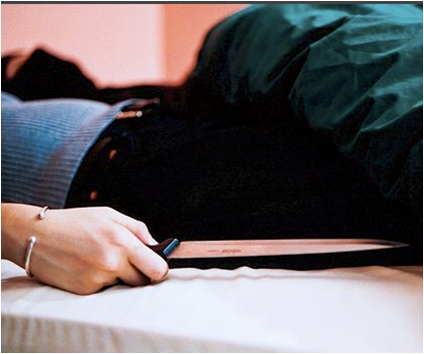

Dans Vivre blessé, toutes les relations sont marquées par un important désordre, même la solitude ne constitue plus un apaisement. L’hostilité est permanente. Dans une autre suite de photographies, on découvre ce qui se trouve de l’autre côté de la femme dans le lit. Le lit est le territoire privilégié de l’intimité et d’une partie les plus secrètes de la vie quotidienne. Le partenaire de la femme, masqué, n’est pas rassurant. Les yeux ouverts des deux personnages marquent la tension de leurs corps rigides. La photographie suivante explicite leur relation. Elle tient dans sa main un couteau de cuisine. Si on repense à la photo précédente, on se demande si les produits nettoyants ne servaient pas à se protéger de lui, comme le couteau, qui est aussi un outil domestique. Nous retrouverons d’ailleurs nos deux personnages bien endormis dans l’œuvre suivante, La réserve, dont je parlerai bientôt.

Dans l’aphorisme « Entrez sans frapper ! » de ses Minima Moralia, Theodor Adorno analyse la relation que nous avons aux objets de la vie quotidienne à partir de l’exemple de la porte. Les morceaux de caoutchouc qu’on ajoute aux portes ou les systèmes automatisés ont perturbé notre relation avec cet objet :

La technicisation a rendu précis et frustes les gestes que nous faisons, et du même coup aussi les hommes. Elle retire aux gestes toute hésitation, toute circonspection et tout raffinement. Elle les plie aux exigences intransigeantes, et pour ainsi dire privées d’histoire, qui sont celles des choses. C’est ainsi qu’on a désappris à fermer une porte doucement et sans bruit, tout en la fermant bien. Celles des voitures et des frigidaires, il faut les claquer; d’autres ont tendance à se refermer toute seule, automatiquement, invitant ainsi celui qui vient d’entrer au sans-gêne, le dispensant de regarder derrière lui et de respecter l’intérieur qui l’accueille. On ne rend pas justice à l’homme moderne si l’on n’est pas conscient de tout ce que ne cessent de lui infliger, jusque dans ses innervations les plus profondes, les choses qui l’entourent. 1

On peut évidemment se demander pourquoi serait-il nostalgique d’un temps où nous savions refermer les portes avec délicatesse ? Dans cette citation, il n’est bien sûr pas question de nostalgie. Le constat philosophique d’Adorno s’applique dans les plus petits gestes de l’existence. La relation du sujet à l’objet est au cœur de sa réflexion. Dans le contact de l’homme avec la porte, on retrouve une perte plus importante, celle du superflu. Pour Adorno, l’art ne doit pas être utilitaire. Il en va de même pour la relation aux objets. Toutes les oeuvres qui se mettraient directement au service de l’homme le trahiraient nécessairement. L’art chez Adorno dépend toujours du concept, donc de la théorie, d’un au-delà de l’existence humaine. Les objets ne devraient pas davantage être des choses strictement utilitaires. Évidemment, Adorno ne s’en fait pas pour la conscience des objets. Ils en sont dépourvus. On peut bien ne pas respecter l’intégrité physique des objets à notre guise. Ce que dit Adorno, c’est que nous nous trahissons en ayant une relation purement utilitaire aux objets, une relation qui ne connaît plus de surplus. L’expérience se trouve ainsi réduite au seul « noyau de l’action ».

Dans un autre aphorisme, « Ni repris ni échangés », Adorno analyse la perte du don, de quelle manière le concept d’articles-cadeaux a transformé les échanges humains. Même les enfants, écrit-il, reçoivent désormais les cadeaux avec méfiance. Le don est lui-même devenu un acte « surperflu » dans un monde d’abondance. L’événement est aussi une chose de trop. J’ai déjà mentionné rapidement la distinction de Sloterdijk entre deux formes de catastrophes : celle qui est un événement et celle qui est une action. Nous avons vu que la différence reposait sur la distinction d’un sujet responsable de la catastrophe. Lorsque la catastrophe est un événement, on dit : « Cela est arrivé » et, lorsqu’elle est une action, on dit : « Quelqu’un l’a fait ». Ce que j’ai désigné comme petit événement, l’action de la vie courante, s’inscrit dans une suite logique. Le grand événement, même s’il marque profondément l’Histoire, est toujours gênant au moment où il survient. Il n’est pas « inutile », mais il brise nécessairement le cours des choses utiles. Je ne pourrais pas passer sous silence le sous-titre du livre d’Adorno et le titre de l’œuvre de Cliche. Adorno parle de « vie mutilée », Cliche de « vivre blessé ». Les deux supposent un manque, ce manque est précisément la perte du surplus au sein de l’expérience humaine, du grand événement, et la méfiance qui caractérise nos relations autant avec les sujets que les objets.

Le retour des peurs archaïques et des mythes

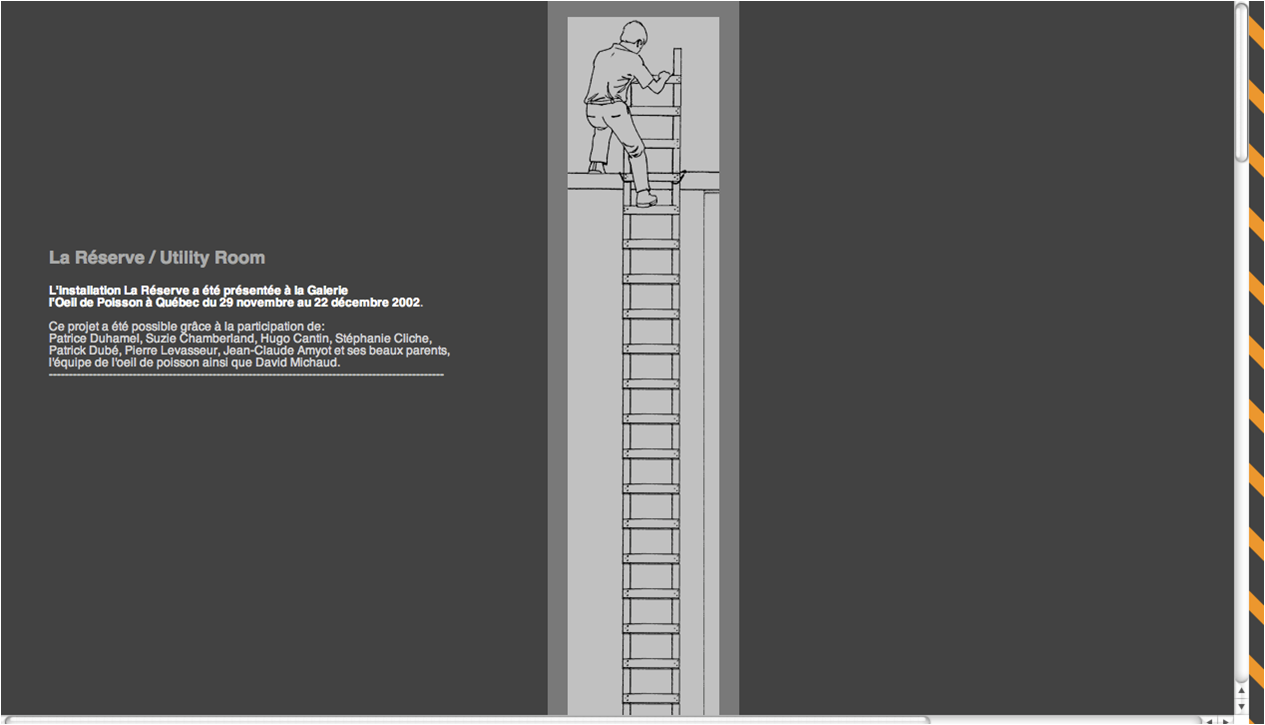

La deuxième œuvre de Cliche, La réserve (Utility room), est marquée par la méfiance. Alors que Vivre blessé se déployait dans l’écran à l’horizontale, La réserve est construite à la verticale, qui est le mode de lecture le plus traditionnel sur Internet. L’internaute doit parcourir la fenêtre en suivant l’échelle qui se trouve en son centre, où un personnage entreprend déjà la descente. Des textes ponctuent le défilement de la fenêtre. L’internaute, invité à poursuivre son parcours, est introduit au fil de celui-ci à un programme de vie. Une fenêtre lui demande même de ne pas descendre en hâte, puisque la panique peut faire naître des accidents. Dans un autre aphorisme des Minima Moralia, « Petit train va loin », Adorno dit que le fait de courir dans la rue évoque toujours une peur archaïque, peur que les textes de Cliche tentent de domestiquer par la raison. Avant, on courrait pour échapper aux bêtes sauvages, maintenant notre espace public est régi par des lois de la circulation, et l’action de courir déborde de ces lois. L’Aufklärung, qui voulait par la raison démystifier les mythes, en a produit de nouveaux. C’est ce dont l’œuvre de Cliche témoigne. Ces mythes s’inscrivent ici sous le signe de la méfiance et de la protection. Une de ces recommandations est : « Envisagez votre maison sous un nouveau jour. Trouvez un repli sécuritaire pour chaque type de catastrophe. » L’espace quotidien est posé, comme refuge bien sûr, mais aussi comme un abri contre les plus grands événements. Le quotidien s’oppose aux événements, puisqu’il consiste en un monde de répétitions et d’identique, mais en même temps, il est aussi le premier terrain des événements. L’événement ne peut avoir lieu sans entretenir un lien privilégié avec le quotidien. Si tous les événements adviennent nécessairement d’abord dans le monde quotidien, ils y retournent puisque, selon Bruce Bégout, nous « réinsérons l’événement dans le cours des choses » 2. Bégout analyse les rituels autour de la mort comme une manière de réintégrer l’événement de la mort à la vie quotidienne, celle-ci étant toujours donnée chez les théoriciens comme l’événement ultime.

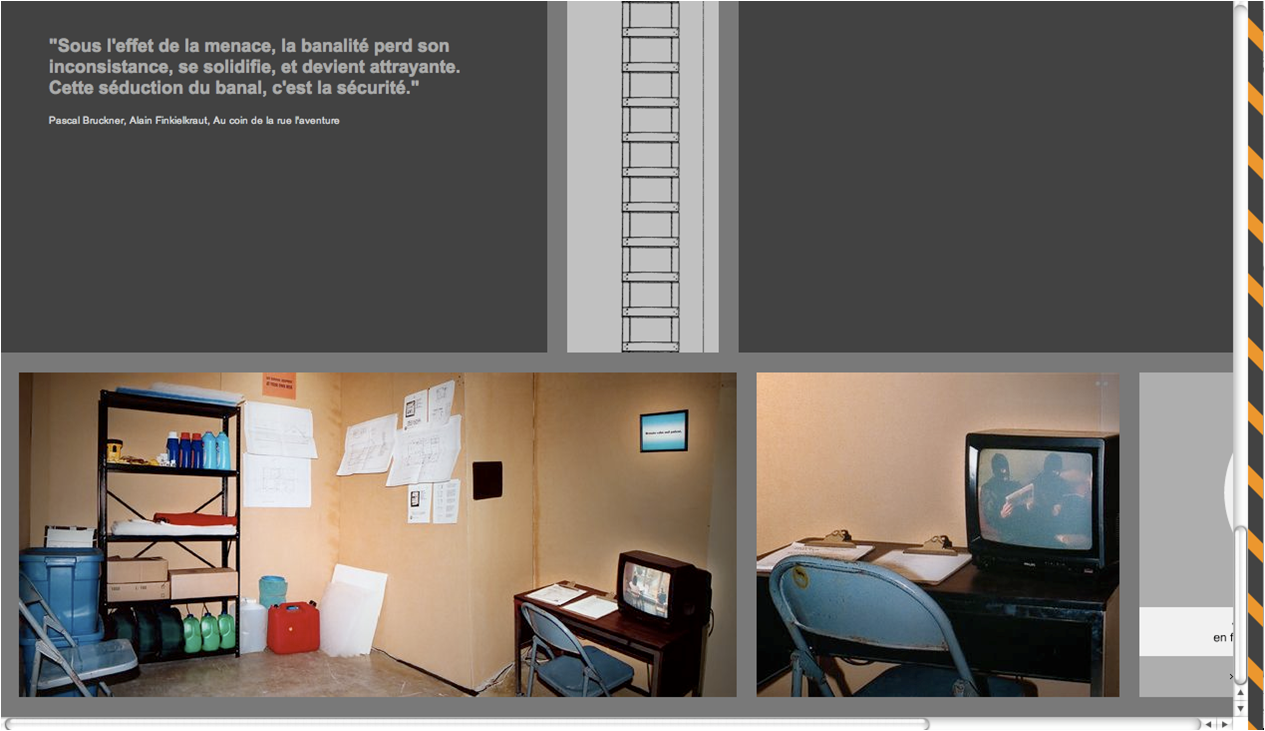

Au bas de l’échelle, juste avant d’arriver au cœur de l’œuvre, on peut lire une citation de Pascal Bruckner et d’Alain Finkielkraut : « Sous l'effet de la menace, la banalité perd son inconsistance, se solidifie, et devient attrayante. Cette séduction du banal, c'est la sécurité. » Bruce Bégout aborde, dans La découverte du quotidien, l’envoutement produit par la vie quotidienne. Il mentionne chez les artistes contemporains un regain pour l’enregistrement des instants quotidiens. Bégout nous met toutefois en garde contre le mensonge du quotidien :

Une apologie peut parfois cacher une apostasie. En effet, ce qui est exclusivement mis en évidence dans cette valorisation du quotidien, c’est sa valeur refuge. En quête de certitudes faciles, on appréhende le quotidien que comme un lieu sûr et proche qui enferme à l’intérieur des évidences naturelles, des bonheurs immédiats, des choses familières que l’on connaît et que l’on apprécie. Ce monde quotidien sanctuarisé n’est pas alors conçu que comme l’espace du propre et de l’identique. Qu’il soit lui-même parcouru par le doute et l’insécurité, qu’il doit batailler secrètement contre l’irruption de l’étrangeté et travestir son propre travail de familiarisation sous l’uniforme de la normalité, tout cela est proprement refoulé par la béate ignorance avec laquelle on l’idéalise. 3

L’œuvre de Cliche n’idéalise pas la vie quotidienne, pas plus qu’elle ne la dénigre. Elle la restitue avec ses contradictions et ses zones de tension. Au bas de l’échelle, l’internaute découvre un abri. Près de la télévision, lorsqu’on clique sur une des deux listes, une série de mots s’anime à l’écran. On y retrouve des objets de survie banals, « Sac de couchage, Radio à batterie, Trousse de premier soin, Vêtements de rechange », mais aussi des éléments plus abstraits « Le minimum, L’essentiel, Sens commun, Temps, Divertissement ». Nous l’avons vu plus tôt, c’est dans cet abri que nos deux personnages arrivaient enfin à dormir l’un près de l’autre. Ils ne se touchent pas, mais ils semblent quand même en mesure de s’abandonner un peu. Le conflit n’est peut-être pas résolu. Ils paraissent toutefois capables de se faire un peu confiance dans cette réserve.

Raison subjective et autoconservation

Lorsqu’il est question de survie, c’est la raison subjective qu’on convoque. Alors que l’Histoire de la philosophie avait surtout valorisé la raison objective, celle de Platon ou de l’idéalisme allemand, Max Horkheimer et Adorno expliquent l’omniprésence de la raison subjective dans la philosophie au 20e siècle. La raison subjective est une faculté de l’esprit qui permet à l’être humain de penser, qui n’est pas inhérente à la réalité et qui ne dépend pas du monde des idées. Ce faisant, elle est aussi ce qui permet à l’homme de juger de ses actions et de leurs conséquences immédiates pour sa propre survie. Elle est toujours ramenée à elle-même. Elle concerne la société dans la mesure où elle assure la place d’un individu en son sein. Elle s’intéresse autant aux moyens qu’aux fins, puisqu’elle cherche à préserver une concordance entre les actes posés par un sujet pensant et les objectifs qu’il veut remplir. La raison subjective est un outil pour un sujet qui veut contrôler les objets autour de lui. La raison subjective qui n’existe que pour elle-même et que pour sa conservation retire aux individus d’une société la capacité de penser le rapport du général au particulier. Elle est en ce sens un outil de domination. Si un sujet ne connaît que la raison subjective, il perd la faculté de juger ses actes autrement que pour lui-même. Il ne voit donc pas les conséquences des gestes qu’il pose et il se laisse, tout en se croyant libre de tout, être réifié par sa société. Il est un objet qui sert au maintien de l’ordre.

La raison subjective ne connaît pas de superflu. Elle se contente sans cesse du minimum et de l’essentiel, deux composantes de la liste de survie dressée dans la réserve présente dans l’œuvre de Cliche. Elle ne s’intéresse donc pas aux grands événements. La compréhension des grands événements demande de penser la totalité, puisque ceux-ci ne touchent pas un seul individu, mais marquent profondément le déroulement du monde. Les grands événements supposent aussi une téléologie de l’Histoire, que celle-ci soit positive ou négative. La catastrophe rappelle qu’il se passe des choses au-delà de notre volonté et que l’être humain n’est pas encore parvenu à assujettir la nature sous son joug. Les grands événements ravivent des peurs archaïques que la raison subjective, toute instrumentale qu’elle puisse être, n’est pas parvenue à effacer. C’est en cela que l’événement met le monde quotidien à l’épreuve, selon Bruce Bégout :

En effet, tout événement nouveau porte en lui l’incertitude originelle de l’ouverture au monde, et donc de la possibilité d’un traumatisme. Tout changement dérange et déroute. Le monde quotidien doit donc sans cesse recommencer son œuvre d’abrogation du doute originel en réaffirmant, parfois violemment s’il le faut, la prééminence pratique de ses (fausses) certitudes. 4

La raison planifie et organise la vie afin de réduire les possibilités d’intervention de cette « incertitude originelle ». Tous les moyens sont bons pour limiter les dégâts. Il faut permettre aux hommes de revenir le plus rapidement possible au sein du système, de retourner travailler après les catastrophes. Le système n’est toutefois pas sans faille, même l’appareil le plus magnifiquement conçu peut défaillir. En cliquant sur le chiffre 13 dans Vivre blessé, l’internaute découvre une liste de malheurs de la vie quotidienne : « Le couvercle est usé. L’interrupteur de verrouillage est ouvert. Le joint de porte fuit. Le support de la charnière est rompu. La minuterie est inefficace. La durée est trop courte. Le réglage est incorrect. Le filage est desserré. Il y a un joint défectueux. La courroie est brisée. »

C’est ce risque contenu, cette attente angoissée du moment où tout va lâcher, que l’œuvre de Cliche représente à la fois de manière picturale et textuelle. Comme les personnages de Cliche, on redoute plus que tout l’événement qui pourrait advenir chez soi, dans son lit, sur son divan, près de sa table de cuisine bien plus qu’ailleurs. Dans un aphorisme « Asiles pour sans-abris », Adorno aborde directement la capacité d’habiter un espace :

Ce qu’il en est à présent de la vie privée, l’espace où elle a lieu le montre bien. À vrai dire, il est devenu tout à fait impossible d’habiter. Les demeures traditionnelles, où nous avons grandi, ont maintenant quelque chose d’insupportable : chaque élément du confort que nous y trouvons s’achète au prix d’une trahison de nos exigences intellectuelles et chaque trace d’un rassurant bien-être en sacrifiant à cette communauté d’intérêts étouffante qu’est la famille. L’architecture fonctionnelle (neusachlich), qui a fait table rase du superflu, ne produit que des étuis pour béotiens confectionnés par des experts, ou bien des usines égarées dans la sphère de la consommation, qui n’ont pas la moindre relation avec ceux qui l’habitent : de tels logements sont une gifle donnée à la nostalgie d’une existence indépendante, qui de toute façon d’existe plus. […] Il ne peut y avoir de vraie vie dans un monde qui ne l’est pas. 5

À l’instar de Sloterdijk, j’affirme que c’est l’absence de sujet qui distingue ce qui est un événement d’une action. Avec Adorno, je peux toutefois ajouter que c’est le sujet qui construit l’événement. Il ne peut être compris qu’à l’intérieur d’une phénoménologie. Aux abords de l’événement, c’est la relation, et surtout l’expérience qu’un sujet fait du monde, qui est remise en question.

Œuvre étudiée

Sébastien Cliche, L’existence simplifiée, 2002-2003, en ligne: http://www.aplacewhereyoufeelsafe.com/existence/existence.html (consulté le 7 août 2008)

Bibliographie

Theodor W. Adorno (2001) Minima Moralia, Paris, Payot, 248 p.

Erich Auerbach (2002) Mimésis, coll. « Tel », Paris, Gallimard, 559 p.

Bruce Bégout (2005) La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 600 p.

Peter Sloterdjik (2003) La Mobilisation infinie, Paris, Seuil, coll. « Point », 336 p.

[1] Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Paris, Payot, 2001, p. 40.

[2] Bruce Bégout, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005, p. 41.