Des frontières à respecter et des seuils à franchir: rites de passage et représentations du labyrinthe dans les vidéoclip Straight Outta Compton de N.W.A et Real Muthaphuckkin G's d'Eazy-E

À la fin des années 1980 émergeait un sous-genre du hip-hop, le gangsta rap, entre autres promu par le groupe N.W.A (Niggaz Wit Attitudes) qui s’est fait connaître en exploitant le thème de la violence urbaine, celle due aux confrontations avec les forces policières, ainsi que celles entre les différents gangs. Originaire de Compton, une banlieue californienne, le collectif se met en scène, dans ses vidéoclips, de façon à représenter la rue comme le lieu de la rencontre, mais aussi comme le lieu des conflits. Notamment dans Straight outta Compton et Real muthaphukkin g’s, les rappeurs sont montrés errant dans les rues, allées et ruelles, traçant une ligne qui se brise à chaque carrefour et qui les enfonce dans un parcours labyrinthique. En portant une attention particulière aux différentes représentations des seuils – ceux qui délimitent et qui clôturent ainsi que ceux que l’on franchit –, il est possible de dégager d’une part une symbolique de l’enfermement et d’autre part une symbolique du passage, de la transformation et de la transmission. Notre entreprise est ici d’expliciter la façon dont ces deux vidéoclips font rejoindre l’habiter et le traverser.

Introduction (suite)

L’iconicité géométrale[1] du labyrinthe ne peut être abordée sans prendre appui sur les théories de la raison graphique conceptualisées dans les travaux de Jack Goody. Ce dernier témoigne, dans La raison graphique : La domestication de la pensée sauvage, de toute la force sémiotique des graphes, mais surtout de la façon dont la littératie s’inscrit par et dans le corps. S’il avance que «la nature, peu à peu, se comprendra comme une prose brouillée, avec des chevauchements de lignes, de fréquentes métathèses, d’incroyables surcharges[2]», ce sera davantage François Dagognet qui, dans Écriture et Iconographie, insistera sur l’omniprésence des signes graphiques disponibles à l’activité interprétative : «Partout s’imposent des dessins, des trajectoires, des courbes de niveau, des cartes, bref, des figures structurales géométriques.[3]» En envisageant le réel comme une abondance de lignes et de courbes, ces théoriciens ouvrent les études littéraires vers une nouvelle façon d’appréhender l’espace. Recourir à la raison graphique dans une analyse littéraire permet de mieux faire émerger l’intelligibilité spatiotextuelle : «La littérature [deviendrait ainsi] exercice pictural inventif ou un Musée à l’intérieur duquel le corps même apprend à se déplacer ou à respirer.» L’élaboration fictionnelle serait un travail non seulement scriptural, mais aussi pictural, ancré dans un univers profondément géométrique, où l’on inscrit, trace, chorégraphie les trajectoires des protagonistes. Mettant en scène un lieu fictionnel dans un espace géographique où les lignes sont multipliées, accentuées, investies de significations, le vidéoclip peut être conçu comme l’équivalent de ce «Musée» où est plongé le regardeur. Pour le botaniste A. P. de Candolle que cite Dagognet dans son ouvrage, le vivant est «une sorte de composition répétitive, une mécanique savamment tissée, un texte labyrinthique et toujours recommencé[4]». En faisant correspondre au labyrinthe la réalité anthropologique du milieu défavorisé où opèrent les gangs de rue, terreau fertile du gangsta rap, les vidéoclips de N.W.A, spécialement Straight outta Compton, font ressortir le caractère dynamique, mais cyclique parce que jamais achevé, du vivant tel que le concevait A. P. de Candolle, cependant ici centré sur l’expérience vécue des jeunes hommes maintenus dans un ghetto qui les endigue.

Errance labyrinthique : la mobilité dans l’immobilité

Dans les deux vidéoclips de N.W.A mentionnés, l’errance y est représentée de façon multiple. Straight outta Compton s’ouvre sur un enchaînement de plans montrant un groupe homogène de jeunes hommes marchant ensemble, entrecoupé de gros plans mettant en valeur les pieds des rappeurs qui avancent d’un pas pressé. L’accent est mis sur le rythme et le mouvement, notamment par la prise de vue caméra-épaule ayant pour effet un cadre tremblant. Curieusement, les rappeurs semblent empressés d’aller nulle part. Loin de se coller à l’acception la plus stricte de l’errance, le vidéoclip représente néanmoins celle-ci par le refus de la ligne droite et continue ainsi que par l’absence de règles, sans que, pour autant, il n’y ait de réel départ, ni de séparation : selon la chercheuse en géopoétique et professeure au département de littérature de l’UQAM, Rachel Bouvet, «l’errance [est] un parcours qui se définit avant tout par la rupture avec un groupe ou un lieu, par l’absence d’itinéraire fixe, par le caractère imprévisible du trajet. [5]» En effet, l’égarement habituellement représenté dans les récits en est un solitaire souvent associé aux grandes figures romantiques. Or, dans les vidéoclips de N.W.A, la rupture avec le groupe ou le lieu ne s’effectue pas puisque les rappeurs vagabondent en groupe dans le quartier qui les a vus grandir : «We're not alone, we're three more brothers, I mean street-brothers.» (N.W.A, 100 Miles And Runnin', 1990) L’esprit de fratrie constitue un élément récurant dans les paroles du groupe.

L’errance pourrait donc être à penser comme une parade : la façon dont les rappeurs arpentent le territoire serait, plus particulièrement dans Real Muthaphuckkin G’s, de l’ordre du défilé. L’imprévisibilité du trajet est un autre élément qui les rattache à la définition de l’errance plus tôt proposée : «To me it’s kinda funny, the attitude showin’ a nigga drivin’ / But don’t know where the fuck he’s going, just rollin’» (N.W.A, Straight Outta Compton, 1988). Celui qui interprète ces lignes, Eazy-E, membre de N.W.A, utilisera dans la chanson Boyz n the hood, le mot «cruisin’» plutôt que «going» : «Cruisin’ down the street in my 6-4» (Eazy-E, 1986), manifestant une fois de plus l’absence de visée précise à la balade. La 6-4 est une vieille Chevrolet fièrement montrée dans le vidéoclip Real Muthaphuckkin G’s, reflétant l’importance de la voiture comme possession emblématique. On y observe notamment une amusante mise en abyme de l’automobile : sur le capot de ce qui semble être une Chevrolet sont peintes plusieurs autres Chevrolets.

Si elle est, pour une majorité,symbole de liberté, l’automobile serait également, pour David Le Breton, anthropologue et sociologue, une «prothèse identitaire[6]». Ces voitures offrent un sentiment de liberté à leur propriétaire, toutefois elles ne lui permettent pas d’aller bien loin : les Impalas et les Cadillacs sont, dans les vidéos, mieux équipées pour bondir que pour rouler (ce qu’on appelle des lowriders). Elles sont en ce sens davantage des objets ostentatoires, des éléments de styles, des gains identitaires qui ajoutent au discours constitutif de l’ipséité, c’est-à-dire du faire-soi. Si l’obtention du permis de conduire est déjà en soi un rite de passage qui marque l’entrée dans l’âge d’homme pour nombre de garçons, l’obtention d’une voiture jouerait, selon David Le Breton, une part encore plus importante dans le passage à l’âge adulte en sa capacité à déplacer, à faire transiter : «elle est aussi un objet d’apprivoisement des pesanteurs personnelles, un objet transitionnel (à la fois d’apaisement et de passage)[7]». La virée en voiture est, pour la sociologue française Maryse Esterle-Hedibel une errance partagée qui contribue à l’apprentissage de la virilité :

«[Le mot ‘’virée’’] est couramment utilisé pour désigner des sorties sans but autre que celui d’être ensemble et de laisser trace de son passage. La virée est plutôt masculine (Catani, Verney, 1986, 109), toujours collective, la plupart du temps nocturne, à bord de véhicules motorisés (voitures ou deux roues). […] Elle suppose enfin de revenir au point de départ.[8]»

Autrement dit, la virée est un passage, mais qui ramène à la case départ. L’importance résiderait alors dans la façon dont on laisse une trace : on écrit dans le paysage, pas seulement en faisant des graffitis, mais simplement en se montrant, en sillonnant le territoire. Catani et Verney, que citent dans leurs travaux Esterle-Hedibel ainsi que Le Breton, donnent à voir l’habitacle comme un non-lieu : «Être dans la voiture, c’est être nulle part tout en croyant disposer de virtualités innombrables[9]». Les multiples possibilités de trajets où les rues s’entrelacent permettent d’envisager un rapprochement entre le quartier chaud et le labyrinthe : «Le labyrinthe, c’est l’errance provoquée par une multitude de choix à faire qui enfoncent le sujet toujours plus profondément dans la confusion[10].» Les définitions des représentations des dédales proposées par Bertrand Gervais, dans son ouvrage sur la ligne brisée, nous aideront à faire ressortir toute l’iconicité géométrale des rues de Compton visibles dans les vidéoclips de N.W.A.

Toujours dans La Ligne brisée, Bertrand Gervais cite l’urbaniste Le Corbusier pour montrer comment la topographie des villes n’accorde que peu de place à la courbe : «La rue courbe est le chemin des ânes, la rue droite le chemin des hommes[11].» Si par «des hommes» Le Corbusier pensait peut-être inclure également les femmes, il n’en demeure pas moins que l’on associe davantage à la femme la courbe que la ligne droite, ce qui est notamment souligné par Eazy-E dans, Real Muthaphuckkin G’s, qui, pour insulter son ancien frère d’armes, devenu rival, dessine de ses mains les courbes du corps d’une femme.

Quant au vidéoclip Straight Outta Compton, il multiplie les travellings et les panoramiques horizontaux exprimant, par le biais de la forme, la dominance de l’angle droit. Les virages à quatre-vingt-dix degrés se succèdent et enfoncent les protagonistes dans des dédales constitués d’allées et de ruelles étroites. La ligne brisée les oblige à choisir une direction : elle les déroute – à entendre au sens de ce qui étonne, mais aussi de ce qui modifie l’itinéraire. Cette capacité à désorienter est ce qui a emmené Le Breton à comparer l’adolescence à un labyrinthe : «La traversée de l’adolescence ou désormais, de la jeunesse, n’est pas une ligne droite bien balisée, mais plutôt un sentier en lignes brisées, malaisé à repérer, avec un sol qui se dérobe parfois sous les pas.[12]» Ce parallèle nous emmène donc à penser le labyrinthe, non seulement dans sa dimension graphique, mais également «comme un processus subjectif […], comme une trajectoire de connaissance ou un espace-transit […][13] ». Le transit, la traversée, le franchissement sont à maintes reprises représentés dans les vidéoclips de N.W.A, notamment par la monstration de frontières véritables, ainsi que de frontières symboliques.

Un espace «redélimité»

Les deux vidéoclips que nous nous sommes proposé d’étudier comportent de nombreux plans montrant des affiches annonçant Compton. Le nom de la ville constitue d’ailleurs les premières paroles de la chanson d’Eazy-E. Dans Straight Outta Compton, une affiche «Welcome to Compton» apparaît dès les premières secondes, alors que, symétriquement, le clip se terminera sur un écriteau «Leaving Compton». Le temps du récit, c’est-à-dire le temps du vidéoclip, se déroule donc à l’intérieur de Compton sans en sortir une seule fois. Les rappeurs diégétiques se font arrêter et sont emmenés en prison, suggérant ainsi, avec humour, que l’unique façon de sortir de Compton serait l’incarcération à la prison d’État. Un des membres du groupe se fera appréhender par un policier alors qu’il essayait de grimper à une clôture. Plusieurs autres signes évoquent l’enfermement ou du moins l’étanchéité du territoire : cul-de-sac, maisons placardées, morceaux de vitre en guise de barbelés, etc. Le choix de filmer les rappeurs au travers d’une clôture vient aussi visuellement rappeler la prison. Cependant, sont également représentés des seuils que l’on franchit : «I got a urge to kick down doors.» (N.W.A, 100 Miles And Runnin', 1990) On jette par terre à coups de pieds des barrières; on transporte des grillages : on remet en doute la représentation de l’étanchéité de la zone. Les rappeurs s’inscrivent ainsi sur la limite (living on the edge) :

«À l’image des autres conduites à risque, la violence est un jeu avec la limite, une manière de se heurter au monde à défaut d’une butée pour s’enraciner et trouver la distance propice au lien social. Vivre ‘’à la limite’’ s’impose dès lors que la société ne donne plus à l’individu l’étoffe de sens qui mettait entre le monde et lui une distance où il pouvait trouver sa place.[14]»

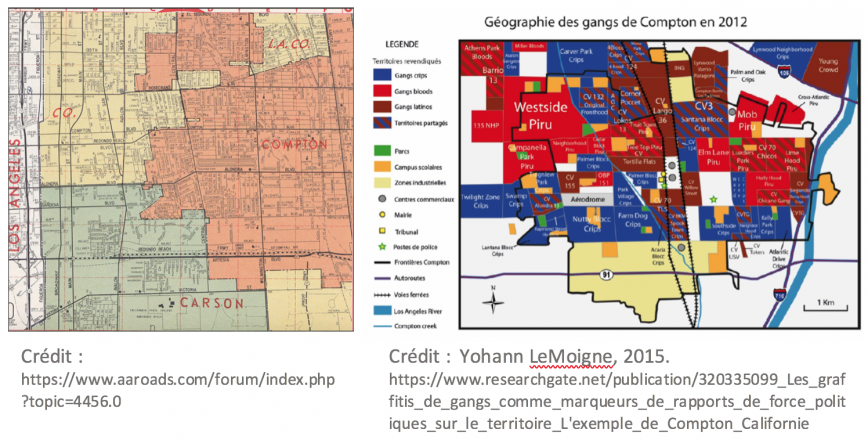

Vivre à la limite, c’est avoir des pratiques ordaliques qui font souvent, en langage courant, franchir la ligne, aller trop loin, etc. Dans le labyrinthe qu’est le hood, les rappeurs doivent apprendre à s’orienter, à trouver leur place, comme dans la vie : ils doivent choisir entre longer ou traverser les frontières. Compton est un territoire déjà cadastré, déjà scindé en deux par un large canal, mais est néanmoins redécoupé de frontières fictives qui délimitent les territoires des gangs de rue, créant ainsi un espace narratif dans un espace non fictionnel. La façon dont les jeunes plongés dans la criminalité segmentent l’espace en est une indubitablement créative qui leur permet de se réapproprier leur territoire, en commençant par renommer leur ville. Dans un documentaire réalisé par la chaîne Noisey, le célèbre rappeur Snoop Dog adresse une recommandation à la caméra : «If I was you and I had a camera right now, where I would go is the little city called Bomton. It’s Compton, but it’s where The Blood is at. Because they put a ‘’b’’ in front of everything.[15]» Dans cette banlieue californienne, il existe une allée, dorénavant clôturée parce que trop dangereuse, tapissée de graffitis de gangs, raturés et superposés, qu’ira visiter l’équipe de tournage de ce documentaire, guidée par un membre des West side Piru : «Man, if that alley right there wasn’t blocked off, I’d show y’all the gang graffiti […] that’s history.[16]», lance Lil L à l’interviewer. Il ajoutera plus tard : «This alley right here is memories.[17]» Si le labyrinthe est pour Bertrand Gervais le lieu de l’oubli, c’est ici tout le contraire, le lieu de la mémoire, à cause des souvenirs que ces jeunes hommes y ont et des marques qu’ils y ont laissées.

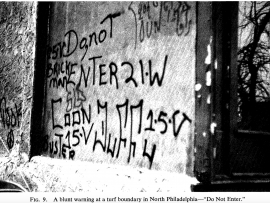

Les penseurs de la raison graphique ont également théorisé ce qu’appelle Roger Chartier, la «culture écrite», qui se composerait d’écritures ordinaires, de l’ex-voto à l’enseigne de boutiques, se démarquant des autres écritures soit par leur absence de destinataire ou de travail esthétique. Ce premier s’est rapidement intéressé aux graffitis dans la mesure où il accorde à cette pratique, grandement associée à la jeunesse, la capacité à «dispute[r] aux autorités le monopole sur l’écriture visible, et [de] constitue[r], pour les plus démunis, une manière d’exprimer leurs haines et de rendre publiques leurs plaintes.[18]» Cependant, à l’inverse de la définition de Chartier, les tags qui servent aux gangs de rue à signaler leur présence dans un quartier ne sont pas complètement anonymes, puisqu’ils se rapprochent de la signature[19] : «Anonymes et infamantes, ces écritures constituent des délits condamnés par les cours de justice, une fois établie, grâce aux experts, l’identité de ceux qui les ont tracées.[20]» En plus de témoigner d’une recherche de visibilité, le graffiti constitue avant tout un acte d’indocilité, de transgression, de refus de la loi écrite, aspect sur lequel nous reviendrons.

Peindre des cloisons

David Ley et Roman Cybriwsky, tous deux professeurs de géographie spécialisés en études urbaines, ont proposés, en 1974, une étude géographique, mais aussi sociologique des différents graffitis de la ville de Philadelphie. Cette approche multidisciplinaire leur a permis de rapprocher le choix de l’emplacement et l’impact symbolique d’un graffiti : «Graffiti are a visible manifestation of a group's social space[21]». Ils consacrent un chapitre entier sur l’usage que font les gangs du graffiti et montrent comment, pour leurs nouveaux membres, il s’agit d’une façon d’acquérir une certaine reconnaissance au sein du groupe en participant à une lutte pour leur territoire. Déjà dans un des premiers ouvrages théoriques sur cet art urbain, on en fait ressortir le caractère «délimitateur» : «graffiti are commonly boundary markers; they delineate an interface, the edge of socially claimed space […][22]» Largement représentés dans les vidéoclips de N.W.A et parfois même au sein des textes, les tags seraient donc des indicateurs de zones limitrophes à l’intérieur d’un trajet urbain : «young niggas at the path throwing up gang signs» (Eazy-E, Boys-n-the-Hood, 1987). La «redélimitation» peut également se faire à l’aide de bandanas que l’on accrochera aux feux de circulation ou aux panneaux d’arrêts – bleus pour les crips, rouge pour les bloods. Ley et Cybriwsky utilisent le mot «claimed» pour parler d’un espace dont on revendique la propriété. Certes, l’espace est convoité, revendiqué, toutefois il n’en demeure pas moins que les gangs cherchent davantage à bâtir des châteaux forts qu’à conquérir de nouveaux espaces : «they need visible and unequivocal cues to identify ownership and notify outsiders that they are entering a protected place and must respect the integrity of claimed property[23]». Les deux auteurs conçoivent les activités de ces réseaux en leur caractère statique, rejoignant ce que nous entendions par «la mobilité dans l’immobilité», à savoir les déplacements qui ne mènent nulle part : «[The gang’s] sphere of movement, fixed rather than fluid, confined rather than expansive, is a close approximation to the movement patterns of many inner city residents.[24]» Ils établissent ici un intéressant parallèle avec la façon dont les travailleurs se murent dans leur quotidien, dessinant à leur tour une ligne brisée ou comme l’appelle Sophie Ménard dans «Anthropologique de la ligne contemporaine», en référence aux travaux d’Ingold, «une ligne pressée[25]». Dans son article, Ménard illustre comment Ingold divise les différents types de déplacements (ici appelés cosmologies linéaires) : il y aurait d’une part la ligne active, celle sinueuse qui correspond au trajet du voyageur itinérant qui longe des paysages – ligne à laquelle s’oppose celle pressée, fragmentée, qui concerne le transport, c’est-à-dire l’occupant qui, lui, traverse, saute, transite entre les différents points d’une carte.[26] L’empressement des protagonistes de l’ouverture du vidéoclip Straight Outta Compton serait en ce sens commun à celui des autres citadins à l’exception que ceux-ci ont une destination et un horaire à respecter. Les graffiti peuvent faire office d’avertissement à ces outsiders, les incitant à surveiller la façon dont ils se comportent dans ce périmètre. Les gangs, qui souvent portent le nom de l’intersection au centre de leur territoire[27], imposent ainsi leur autorité :

«To define a small space of one's own permits a higher level of social control to be maintained, by surveillance, by restricting entry to recognized friends, and by limiting the range of acceptable behavior within the area[28]» Le territoire prescrit un code de conduite, c’est pourquoi il peut parfois s’avérer extrêmement dangereux de porter des vêtements de la mauvaise couleur ou d’emprunter le mauvais chemin : «Neighborhood teenagers have to take care in the paths they follow and the areas they use.[29]» On peut ainsi concevoir comment l’écrit peut devenir inducteur d’un comportement moins instinctif qu’il ne le semble. Toujours dans «Urban Graffiti as Territorial Markers», Ley et Cybriwsky parlent d’un véritable travail d’interprète que doit effectuer l’adolescent qui circule dans les rues, reconnaissant ainsi toute la charge symbolique des inscriptions sur les murs de la ville: «If he is unable to interpret the visible, then the invisible meaning of place will be beyond his grasp.[30]» Pour survivre dans Compton, un piéton, qu’il soit membre d’un gang ou simple citoyen, doit intégrer certaines connaissances de la rue qui vont se transformer en un savoir-faire ou plutôt, un savoir-circuler.

La loi de la rue

Les premières paroles de la chanson Straight Outta Compton sont révélatrices de la façon dont on peut se représenter la rue comme un savoir à absorber : «You are now about to witness the strength of street knowledge» (N.W.A, Straight Outta Compton, 1988). La rue se prête encore ici à une comparaison au labyrinthe en sa dimension didactique :

«Le labyrinthe à ligne brisée est moins un artéfact, stable et reconnaissable, qu’un environnement et l’occasion d’un processus, un espace à découvrir et à maîtriser. Il se présente comme un dédale inextricable qui requiert un apprentissage et des modalités d’appropriation.[31]»

Ces codes à suivre, qui dictent quoi faire, mais surtout quoi ne pas faire, instaurent ce que David Le Breton appelle «une culture de rue[32]». Entrent alors en confrontation deux systèmes de loi, soit le Code civil et le code des pairs : «Le territoire est une ressource essentielle de l’identité du jeune. Il s’organise autour de règles tacites que tous sont censés connaître. Les garçons y font la loi, ayant investi l’espace public […][33]». Dans le vidéoclip Straight Outta Compton, la Loi est représentée, ou plutôt parodiée, par des agents de police à la fausse moustache à bord de leur voiture où l’on peut lire «to protect and serve». Après leur arrestation, les protagonistes sont maintenus dans un fourgon et passent devant un panneau annonçant le palais de justice, autre emblème du pouvoir exécutif. Si l’on en croit les paroles de Dresta, le collaborateur d’Eazy-E sur la chanson Real Muthaphuckkin G’s, il est inconcevable d’être un véritable «G» (Gangster) si l’on ne transgresse pas les lois : «Ain't broke a law in your life, but yet every time you rap you yap about the guns and knives». Selon lui, le droit à faire du street rap ne saurait être accordé à n’importe qui, il se mérite : «[…] since I got stripes / I got the right to rap about that» (Dresta, Real Muthaphuckkin G’s, 1993). Les «stripes» symbolisent le respect et l’acceptation au sein d’une organisation criminelle, toutefois, ironiquement, dans l’imaginaire collectif, ce sont surtout les prisonniers qui portent des rayures. Les chansons de N.W.A, toujours loin des thèmes de la gloire et de la fortune, consistent en de véritables hymnes à l’activité criminelle : «Here's a murder rap to keep yo dancin / with a crime record like Charles Manson» (N.W.A, Straight Outta Compton, 1988). Ils aiment notamment être photographiés comme s’ils apparaissaient dans les archives de la police et utilisent, de façon récurrente dans les deux chansons que nous étudions, des termes qui relèvent du système judiciaire, tels que «witness», «records», «bail», et «tool». Dans le vidéoclip de Straight Outta Compton, Ice Cube, un des membres de N.W.A, arbore une casquette où l’on peut lire «LAW» en référence à un autre groupe de rap, Above The Law, avec qui il a collaboré. Son comparse, Mc Ren, se situe lui aussi de plain-pied dans la loi de la rue en récitant les paroles «Every time I pull a AK off the shelf / The security is maximum and that’s a law» (N.W.A, Straight Outta Compton, 1988). Ils utilisent jargon juridique pour, en fait, valoriser le système de codes du hood. Plus concrètement, dans l’introduction de leur chanson «Fuck the police», ils renversent l’autorité judiciaire en reprenant les codes du tribunal et s’en serviront pour plaider en défaveur des forces policières :

«Right about now, N.W.A. court is in full effect

Judge Dre presiding

In the case of N.W.A. versus the Police Department

Prosecuting attorneys are; MC Ren, Ice Cube

And Eazy-motherfucking-E

Order, order, order!

Ice Cube, take the motherfucking stand

Do you swear to tell the truth, the whole truth

And nothing but the truth so help your black ass?

You goddamn right!

Well, won't you tell everybody what the fuck you gotta say?» (N.W.A, Fuck tha Police, 1988)

Même s’ils pastichent un tribunal, les rappeurs effectuent tout de même un rappel à l’ordre, simplement un ordre différent. Tous les codes du ghetto, à la fois cognitifs et somatiques – comportementaux, vestimentaires et langagiers, aussi indus puissent-ils paraître, parviennent néanmoins à instaurer un certain ordre là où il ne semble pas y en avoir, si tant est que «la loi constitue une forme de contrôle social[34]». Si Jack Goody, dans La logique de l’écriture, faisait du Droit une instance qui universalise, celui en vigueur dans Compton, davantage coutumier, à mi-chemin entre la culture écrite et orale, ne peut s’appliquer qu’à une toute petite échelle. C’est justement parce que l’espace est «redélimité» que Compton devient une sorte d’hétérotopie, un lieu à part, où des lois autres s’appliquent : «The graffiti king, the street gang, and the defended neighborhood are all social groups which assert a territorial jurisdiction; each makes a public claim to space through an open declaration on the walls.[35]» On revendique ainsi un territoire indépendant où la police, ineffective, ne viendra jamais à bout de la criminalité.

Les délimitations au sein même de la ville de Compton marquent l’entrée dans un périmètre dangereux où il est imprudent de s’aventurer si l’on ne possède pas les ressources pour se défendre : la loi de la rue enseigne quand confronter et quand esquiver. En ce sens, les feux de détresse pour la route (des torches rouges que l’on utilise habituellement à la suite d’accidents routiers afin d’avertir les autres conducteurs d’un obstacle à contourner) que l’on retrouve, disposés au sol dans Straing Outta Compton, indiquent l’entrée dans un espace autre, qui aurait à voir avec l’impasse à entendre dans sa dimension inextricable et menaçante.

La ligne rouge que tracent ces feux de détresse sur le sol rappelle le trait dessiné au feutre rouge sur la carte de cette région du sud de la Californie qui apparaît à deux reprises dans le vidéoclip. Celui-ci a comme fonction diégétique d’indiquer aux policiers où se rendre pour appréhender les membres du groupe, mais, de couleur rouge comme le gang des bloods, il accentue également le caractère à feu et à sang de la ville de Compton. Sur la carte géographique se dessine donc une nouvelle carte, cette fois symbolique, qui vient ensauvager le territoire dans la mesure où le hood est avant tout un lieu de confrontations et de violence.

Le lieu de la violence

Si la ligne rouge qui découpe Compton sur la carte se rapproche, de façon iconographique, du fil d’Ariane qui tire lui aussi une ligne sur le parcours de Thésée dans le labyrinthe où est enfermé le Minotaure, elle n’a toutefois pas la même fonction : l’une guide les antagonistes (les policiers), l’autre, le héros. Le labyrinthe de Dédale peut s’apparenter à Compton en sa façon de symboliser la violence et l’enfermement : «Le labyrinthe de Dédale est l’exemple par excellence d’un lieu menaçant[36]»; il est «une prison inextricable, tant pour le Minotaure qui y est tenu captif, que pour les victimes qui lui sont données en pâture.[37]» Les gangstas, convaincus de leur propre dangerosité, se verraient certainement comme des Minotaures arpentant les rues, errant dans le labyrinthe, prêts à l’affrontement. Tout comme le mi-homme, mi-taureau, ils sont perdants au jeu puisqu’ils n’échapperont pas aux méandres. Ils seraient en ce sens d’autant plus faciles à rapprocher de ces enfants nommés au hasard, puis jetés en pâture, car, contrairement à Thésée, personne ne les attend au portail. Seulement ceux, peu nombreux, qui parviennent à s’établir à l’extérieur des quartiers défavorisés et ainsi à sortir du labyrinthe seraient à comparer à Thésée : «ceux qui s’en échappent, comme le fait Thésée, en sortent transformés[38]». La réussite de l’initiation passerait par une appropriation du territoire, c’est-à-dire par la maîtrise d’une technicité qui permet de s’y déplacer. Si pour Thésée il s’agit de se munir d’une pelote de fil, pour les rappeurs, l’initiation résiderait en l’apprentissage du code viril de la rue – code qui cantonne les femmes dans le domus et qui prône une hétéronormativité stricte. Le rite n’a pas lieu dans la rencontre de l’autre, mais dans la recréation du même : «They wanna do something different, but can’t, because [they’re] in an environment where [they] just gotta adapt.[39]» Le rite se retrouve dévoyé, puisque, malgré l’apprentissage et la maîtrise du code, le passage, pour la plupart d’entre eux, n’aura jamais véritablement lieu. L’ensauvagement, qui ne serait finalement dû qu’à ce climat de violence, devient ici permanent.

La violence qui se produit dans cette banlieue de Los Angeles n’en est pas une de revendication ou de recherche de changement : «Elle est une ressource pour être soi, un code viril chez des jeunes qui n’ont rien d’autre à valoriser.[40]» Elle est l’épreuve au centre du labyrinthe qui permet l’initiation, c’est-à-dire le devenir-homme : «[L’imaginaire du labyrinthe] permet aussi de mettre en scène la violence dans ses effets destructeurs et purificateurs, puisqu’[il] est source de transcendance […][41]». La «redélimitation» de l’espace permet à la marge – qui normalement, par définition, relève du dehors – de cette fois se situer à l’intérieur des bornes. C’est dans un voisinage ensauvagé que l’initiation du jeune membre de gang, que l’on retrouve dans le documentaire de Noisey sur Bomton, a pu avoir lieu tout près de sa maison : «Interviewer : What’s this alley all about / Lil L : «Shit, this is how we got dangerous, man. I ain’t gonna lie to ya. / Interviewer : How close is this to where you grew up? / Lil L : This is my home. My set, nigga.[42]» Si pour qu’il y ait initiation, selon Arnold van Gennep, il doit d’abord y avoir une forme de séparation, l’incarcération pourrait être, en ce sens, cette initiation qui permettrait à l’initié, dès son retour, de jouir d’un nouveau statut. Le tournage de ce documentaire s’est fait peu de temps après la libération de Lil L, emmenant ce dernier à commenter son passage derrière les barreaux dans une langue musicale et métaphorique qui fait état d’une animalisation : « It was just caged animals. You gon’ fight, you gon’ go through it, you gon’ sit, you gon’ fight your time or you gon’ get time.[43]» L’intervieweur lui demandera ensuite s’il a changé depuis en utilisant le mot «tamed» qui veut dire «calmé», mais dont la traduction directe serait «apprivoisé». Lil L lui répond avec la positive : «as a nigga get older, you grow[44]». Pour devenir un homme plus mature, il a dû passer par l’animalisation, une composante importante du rite de passage. Lorsqu’il parle, il suscite beaucoup de réactions chez les autres qui lui accordent leur entière attention : de retour dans Compton, lieu des initiations qui ne débouchent pas, il a réintégré sa bande et est prêt à devenir initiateur.

S’ensauvager devant chez soi

Conventionnellement, les initiés seront plutôt emmenés à l’extérieur du domus pour que le rite puisse s’effectuer. Il en va ainsi dans les contes, mais aussi dans nombre de sociétés où sont ritualisés les passages de l’enfance à l’âge adulte. Dans Le chasseur noir : Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, Pierre Vidal-Naquet raconte que les jeunes éphèbes de la civilisation grecque du premier siècle étaient appelés à rejoindre la garnison en retrait de la cité, à y apprendre à se battre, à chasser la nuit, ainsi qu’à faire usage de la ruse et cela pendant deux ans avant d’être réintégrés à la société : «On a rapproché, de façon plausible, ces deux ans de mise à l’écart de la période de latence que comporte la transition de l’enfance à l’âge adulte dans nombre de sociétés.[45] » Ces éphèbes seraient à mettre en parallèle avec les gangstas dans la mesure où leur initiation est vécue en fratrie, dans un territoire spécifique, à la différence que les premiers tournent autour des bornes, tandis que les seconds font des virées à l’intérieur de celles-ci :

«Quand Eschine évoque la génération éphébique qui a été la sienne, aux environs de 370, il précise qu’il a servi deux ans comme «péripolos de ce territoire» au sortir de l’enfance[46]. Le péripolos, étymologiquement, c’est celui qui tourne autour (de la cité) et, quand Platon imitera dans les Lois l’institution éphébique, il fera tourner autour de sa cité, d’abord dans un sens, puis dans l’autre, dans les régions frontières, ses agronomoi.[47]»

Les péripolos sont en quelque sorte les gardiens des frontières : soldats de l’espace rural, leur rôle est de protéger des envahisseurs. Plus ambivalents, les gangstas sont les envahisseurs de l’intérieur auxquels s’attaquent les forces de l’ordre, tout en étant eux aussi des gardiens de leurs frontières symboliques : ils s’en prendront à ceux qui viennent empiéter sur leur terrain. Obéissant à une mentalité guerrière, ils défendront leur territoire avec des armes blanches ou des armes de poing : les rappeurs, tant dans Real Muthaphuckkin G’s que dans Straight Outta Compton font mine, à plusieurs reprises, d’appuyer sur une gâchette. Ils se disent «illegally armed» (N.W.A, Straight Outta Compton, 1988) et prêts à tirer. Cependant, ils peuvent également se défendre avec l’usage des mots, car, Real Muthaphuckkin G’s est avant tout une diss track. La diss track est une façon récurrente dans l’industrie du rap de régler publiquement des comptes ou de minimiser l’importance d’autres rappeurs en les ridiculisant. Dans cette chanson, Eazy-E, en réponse à la chanson Dre Day qui faisait de lui la risée, tente d’humilier Dr. Dre en l’accusant de ne pas être véritablement de Compton : «But niggas like you / I gotta hate you, 'cause I'm just tired of suburbia niggas / Talking about they come from projects[48] / Knowing you ain't seen the parts of the streets G» (Dresta, Real Muthaphuckkin G’s, 1993). Son entreprise est claire : décrédibiliser Dr. Dre en remettant d’abord en doute sa virilité. Il le compare tantôt à une femme, tantôt à un enfant, pour ensuite assener le coup décisif et lui reprocher de n’être qu’un «studio gangster», récusant ainsi son appartenance à la rue.

Dans cette chanson, Eazy-E se réclame de la «Compton Mentality» qui se manifesterait selon lui par une insouciance propre aux real gangsters. L’expression «straight Outta Compton» ne témoigne pas de l’importance de sortir physiquement de Compton, mais plutôt de dire que l’on vient de Compton, autrement dit, d’y manifester son appartenance. Selon Ley et Cybriwsky, cette allégeance à la ville naîtrait néanmoins d’une certaine préoccupation («an introspective self-consciousness[49]»). Leur étude sur les graffiti de Philadelphie demeure tout aussi juste si exportée en Californie : «‘’Fairmount Rules’’ ‘’Fairmount is Boss,’’ or simply ‘’Fairmount,’’ are the self-reinforcing slogans on the walls of a neighborhood with an uncertain identity.[50]» Cette fierté exprimée à l’égard de Fairmont ou de Compton sert à réaffirmer l’identité précaire d’un groupe social laissé pour contre. Dans des villes qui, en termes de qualité de vie et d’opportunités, sont des grandes perdantes, les adolescents sont conscients des déterminismes socio-économiques qui pèsent sur leur avenir. C’est d’abord le refus de l’accès à la culture légitime subie par les jeunes des quartiers défavorisés qui les a emmenés à adopter des codes contraires à la norme, dont l’enthousiasme pour la criminalité est un exemple probant. À l’extérieur de leurs quartiers, dans une société capitaliste et utilitariste, une société de la valorisation du succès entrepreneurial et aussi des victoires progressistes (dénonciation de l’homophobie, du sexisme et de la masculinité toxique) leurs codes deviennent rapidement ineffectifs, voire dévalorisés. C’est pourquoi les frontières entourant le ghetto, qui sont avant tout nés d’une exclusion, permettent à présent aux jeunes d’exercer un certain contrôle sur leur existence. Au même titre que le font les graffitis, le rap permet de réaffirmer des conditions de vie que l’on subit beaucoup plus que l’on choisit : «Wall-marking permits inner city teenagers, who are denied access to legimate mastery over space, to claim control of a more ephemeral and chimeric nature. Spray-painting is one example of the adroitness of inner city culture in creating its own institutions in which desired status roles may be enacted.[51]» À demi-inclus dans un système scolaire qui de toute façon prédit leur échec, nombreux sont ceux qui bouderont l’école, pour rejoindre l’école du rap.

Le livre vs. le carnet

Chartier qualifiait d’«illettré savant» le berger qui, malgré son analphabétisme, était tout de même «maître des marques, des comptes et du calendrier[52]». La figure, peut-être encore plus ambiguë, qui correspondrait le mieux aux rappeurs, eux aussi herméneutes, mais surtout hommes de plume, serait plutôt celle de l’illetré lettré. Nous entendons par là que, dans deux espaces de la lettre, un institutionnel et un urbain, les rappeurs performent de façon significativement différente. Ils passent pour des illettrés à l’école où ils essuient généralement plusieurs échecs, mais excellent à rédiger des textes aux rythmes et aux rimes complexes[53]. Autrement dit, à l’école vient s’opposer l’école du rap. Dans les textes du collectif N.W.A, le mot «school», utilisé entant que verbe, réfère davantage à la praxis ou plus précisément à l’acte de «montrer», de «faire une démonstration», qu’à l’école en tant qu’établissement. Malgré leur insuccès scolaire, les rappeurs ne sont en rien des illettrés : souvent muets à l’école, ils deviennent le soir, des auteurs, des scripts, tant dans leurs carnets que sur les murs. Les contemporains et voisins de N.W.A, Souls of Mischief, écrivaient «In school I never used to raise my hand in class / I always knew the teacher’s hand» (Souls of Mischief, Tell Me Who Profits, 1993). Le refus de l’école au profit du rap demeure aujourd’hui un leitmotiv dans nombres de chansons : «Teachers always asked me, what was I doing / Scribbled in my notebook and never did homework» (Danny Brown, Grown up, 2012). En plus de faire office de testament, la chanson «Ole School Shit» d’Eazy-E semble être une nouvelle tentative de faire valoir sa supériorité, où il se montre une fois de plus en exemple d’authenticité et de coriacité. Avec des lignes telles que «Wanna be like me be a G like me» (Eazy-E, Ole School Shit, 1995) il se met dans le rôle du mentor en invitant les autres à suivre sa trace. Dans le vidéoclip de Real Muthaphuckkin G’s, il s’attribue une figure d’orateur en se mettant en scène devant une foule qui semble s’être déplacée pour venir l’écouter. Les membres de N.W.A pourront toujours nommer toutes les armes du monde dans leurs chansons, du couteau à l’AK-47, il n’en demeure pas moins que l’arme qu’ils manient le mieux demeure la parole : «My melody is deadly as a pin in a hand grenade» (The Doc, N.W.A, The Grand Finale, 1989) Même s’il a réellement reçu l’éducation virile qu’implique la vente de drogues sur les trottoirs, Eazy-E, dans sa diss track, réplique tout de même par la chanson : il participe, lui aussi, au déplacement de l’affrontement de la rue au studio. Il est maître d’une parole, d’un flow, c’est pourquoi on lui confère un statut particulier.

Dans le processus d’apprentissage qu’oblige le labyrinthe qu’est Compton, les rappeurs s’imposent comme des figures d’instituteurs. Ils enseignent à leurs apprenants des chansons à apprendre par cœur et n’hésitent pas à faire usage d’une certaine autorité : «Don’t move without permission» (The Doc, N.W.A, The Grand Finale, 1989). Calque de l’école traditionnelle, cette école alternative impose elle aussi un code vestimentaire assez stricte. Elle substitue cependant au tableau et à la craie, le mur et l’aérosol. Il s’agit d’une éducation faite entre garçons, dans une cour de récré clôturée où ceux-ci disputent des luttes de pouvoirs à une échelle miniature. Dans une de leur chanson, le collectif Jurassic 5 utilise l’expression «playground tactics» (Jurassic 5, Concrete Schoolyard, 1998) pour parler des interactions sociales dans les quartiers difficiles. Compton, géante cours d’école, aire de jeu délimitée, voit naître des cliques, parfois rivales, de jeunes individus homogènes en plein coming of age.

Conclusion

Si l’on compare les aléas des rappeurs, dans leurs vidéoclips, au rite de passage, tel que théorisé par l’anthropologue Arnold van Gennep, où serait donc l’agrégation? On observe une diplomation qui, pour les garçons, tant du côté de l’école traditionnelle que celle de la rue et du rap, signifierait un devenir homme. Cependant, la graduation du collège permet d’en sortir, quand, au contraire, la graduation, au sein d’une gang de rue comme d’un collectif de rap, permet simplement d’en être. Appartenir à Compton, s’en réclamer et le scander, implique de participer à l’entreprise endogamique d’engendrer de parfaits produits hood, promus lorsque conformes au modèle. «Outta Compton», c’est aussi la ville qui accouche de ses sujets parfaitement homogènes. Une fois qu’ils ont incorporé les codes de Compton, les jeunes rendent observable leur construction identitaire et deviennent des discours ambulants. C’est en rejetant une norme, qu’ils en intègrent une autre : on peut rapidement reconnaître quelqu’un qui sort directement de Compton puisqu’il possède de nombreux traits distinctifs, traits qui pourtant le rendent si semblable à son entourage. Peut-être l’agrégation résiderait-elle plutôt en une réflexion méta sur la diffusion même de ces vidéos. N.W.A met en scène le paradoxe de la frontière en se montrant constamment en train de franchir des seuils. Dans deux vidéoclips où les clôtures ne demandent qu’à être enjambées, l’éclatement de la frontière est achevé à partir du moment où ces premiers sont retransmis et popularisés, d’où les dernières paroles du vidéo «That’s the way it goes in the city of Compton[54]» : on ouvre une fenêtre qui permet au reste du monde de voir ce qui s’y passe. À la sortie du labyrinthe se trouveraient des milliers de fans, eux hétérogènes, de classes et origines ethniques différentes, assoiffés de cette marge authentique, inaltérée, esthétisée. Les fans qui font partie de la société légitime sont les élèves dévots, sollicités mais répudiés, du gangsta rap : «I don't do it for the 'Gram[55], I do it for Compton» (Kendrick Lamar, Element, 2017). La reconnaissance auprès de la culture mainstream, qui pourrait signifier l’agrégation, l’accomplissement, l’accession à la gloire et à la prospérité, vient, au contraire, entacher la réputation du rappeur qui se revendique en tant que Real G. La représentation de la rue, des virées en voiture, des bungalows de la banlieue américaine, des périmètres de gangs, ainsi que le refus de l’étalage de la richesse, encrent le gangsta rap, spécialement celui de N.W.A, dans une horizontalité problématisée qui ne peut raconter le succès, ni l’ascension sociale.

Bibliographie

Vidal-Naquet, Piere. 2005. Le chasseur noir. Formes de pensée et formes de sociétés dans le monde grec. Paris: Éditions La Découverte, «La Découverte Poche/Sciences humaines et sociales», 490p.

Gervais, Bertrand. 2008. La ligne brisée: labyrinthe, oubli et violence. Logiques de l'imaginaire tome 2. Montréal: Le Quartanier.

Le Breton, David. 2007. «En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie». Paris: Editions Métailié, p. 368 <https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/en-souffrance--978286....

Le Breton, David, Denis Jeffrey et Joseph Josy Lévy. 2005. Jeunesse à risque: rite & passage. Saint-Nicolas: Les Presses de l'Université Laval, 168p.

Goldbaum, Zach. 2016. Bompton: Growing up with Kendrick Lamar. Viceland & Noisey, Émission de télévision. <https://www.viceland.com/en_us/video/bompton-with-kendrick-lamar/56ba3d2....

NWA. Dr. Dre, Eazy-e et DJ Yella. 1988. Straight Outta Compton. Straight Outta Compton.

Wright, Eric, Al Hasan Naqiyy, Andre DeSean Wicker et David Weldon. 1993. Real Muthaphuckkin G's. <https://www.youtube.com/watch?v=fJuapp9SORA>.

Ley, David et Roman Cybriwsky. 1974 [décembre]. «Urban Graffiti as Territorial Markers». Annals of the Association of American Geographers, vol. 64, 4, pp. 491-505.

Ménard, Sophie. 2017 [novembre]. «Narrativité anthropologique de la ligne contemporaine. Bailly, Echenoz, Sautière.» Captures. <http://revuecaptures.org/sites/default/files/Deux%20cosmologies.png >.

[1] Terme emprunté à François Dagognet dans «Les iconographies ordinatrices et inventives», Écriture et iconographie, Paris, Vrin, 1973, p. 80.

[2] Jack Goody, «La lettre de la loi», La logique de l’écriture. L’écrit et l’organisation de la société, Paris, Armand colin, coll. «Individu et Société», 2018 [1986], p. 134.

[3] François Dagognet, Op. cit., p. 86.

[4] François Dagonet, Op. cit., p. 94.

[5] Rachel Bouvet, Pages de sables. Essai sur l’imaginaire du désert, coll. «Documents», Montréal, XYZ, 2006, p. 90.

[6] David Le Breton, En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie, Paris, Éditions Métailié, coll. «Traversées », 2007, en ligne, <www-carin-info/en-souffrance--9782864246306.htm>.

[7] Ibid., en ligne, (chapitre 9, «Conduites à risques sur les routes.», paragraphe 1)

[8] Maryse Esterle-Hedibel, «Virées, incendies et vols de voitures: motivations aux vols et aux dégradations de voitures dans les bandes de jeunes de milieu populaire», dans Déviance et société, 1996, vol. 20 - N°2, p 125.

[9] Maurizio Catani, Pierre Verney, Se ranger des voitures, Paris, Méridiens Klincksieck, 1986, p. 37.

[10] Bertrand Gervais, La Ligne brisée: labyrinthe, oubli & violence – Logiques de l’imaginaire, tome II, Montréal, Le Quartanier, coll. « Erres Essais », 2008, p. 33.

[11] Le Corbusier, L'urbanisme, Paris, Flammarion, 1994 [1925], p. 10 (cité dans, Bertrand Gervais, Op. cit., p. 108).

[12] David Le Breton, «introduction», Op. cit.

[13] Bertrand Gervais, Op. cit., p. 33.

[14] David Le Breton, Op. cit., chapitre 11 «La lutte pour la reconnaissance : un corps à corps avec le monde».

[15] Noisey, Bompton growing up with with Kendrick Lamar, S1 EP1, 44:09, en ligne <https://www.youtube.com/watch?v=CA1EmLFi4OA>.

[16] Ibid., 7:20.

[17] Ibid., 8:07.

[18] Roger Chartier, «Culture écriture et littérature à l’âge moderne», Annales HSS, 4-5, 2001, p. 789-790.

[19] «Overwhelmingly graffiti consist of signatures, a nickname, often followed by the gang name.» David Ley, Roman Cybriwsky, «Urban Graffiti as Territorial Markers », Annals of the Association of American Geographers, Vol. 64, No. 4, décembre 1974, en ligne < https://www.jstor.org/stable/256949> p. 496.

[20] Roger Chartier, Op. cit., p. 790.

[21] David Ley, Roman Cybriwsky, Op. cit., p. 494.

[22] Ibid., p. 501.

[23] Ibid., p. 505.

[24] Ibid., p. 495.

[25] Sophie Ménard, «Narrativité anthropologique de la ligne contemporaine. Bailly, Echenoz, Sautière», Captures, vol. 2, no 2 (novembre), dossier «Imaginaire de la ligne», 2017, en ligne <revuecaptures.org/node/917>.

[26] Sophie Ménard, Tableau des deux cosmologies linéaires d’Ingold (2017), Image numérique, 1601 × 1054 px, ©Sophie Ménard, en ligne : http://revuecaptures.org/sites/default/files/Deux%20cosmologies.png

[27] David Ley, Roman Cybriwsky, Op. cit., p. 495.

[28] Ibid., p. 505.

[29] Ibid., p. 495.

[30] Ibid., p. 505.

[31] Bertrand Gervais, Op. cit., p. 14.

[32] David Le Breton, Op. cit.

[33] Ibid., chapitre 11«La lutte pour la reconnaissance : un corps à corps avec le monde».

[34] Jack Goody, Op. cit., p. 139.

[35] David Ley, Roman Cybriwsky, Op. cit., p. 504.

[36] Bertrand Gervais, Op. cit., p. 14.

[37] Ibid., p. 14.

[38] Ibid., p. 14.

[39] Kendrick Lamar, dans Noisey, Op. cit., 3:02.

[40] David Le Breton, Op. cit., chapitre 11 «La lutte pour la reconnaissance : un corps à corps avec le monde».

[41] Bertrand Gervais, Op. cit., p. 131

[42] Noisey, Op. cit., 6 :46.

[43] Ibid., 7 :00, nous soulignons.

[44] Ibid., 7 :13.

[45] Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir: Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, Paris, La Découverte, [1991] 2005, p.146.

[46] Eschine, Sur l’ambassade, cité par Pierre Vidal-Naquet, Ibid., p. 153

[47] Ibid., p. 153.

[48] Les «house-projects» sont les HLM (habitations à loyer modique) des États-Unis.

[49] David Ley, Roman Cybriwsky, Op. cit., p. 501-502.

[50] Ibid., p. 502.

[51] Ibid., p. 494-495.

[52] Roger Chartier, Op. cit., p. 787.

[53] Le journaliste Matt Daniels s’est récemment amusé à comparer les rappeurs selon le nombre de mots utilisés dans leurs chansons, offrant un aperçu des différents degrés de littérarité de leurs textes. À lire en ligne : https://pudding.cool/projects/vocabulary/index.html?fbclid=IwAR1TcwOF4W2...

[54] N.W.A, Straight Outta Comtpon, 1989, vidéoclip, en ligne, <https://www.youtube.com/watch?v=TMZi25Pq3T8>, 4:18.

[55] Les Grammy Awards représentent ici la consécration auprès de la culture légitime.

Add new comment