Portrait

Le portrait est un genre qu’on peut trouver dans la plupart des médias. C’est la représentation d’un être par un artiste qui s’intéresse à en reproduire ou à en interpréter les traits et expressions caractéristiques. Le portrait devrait son invention à une jeune fille amoureuse d’un jeune homme : celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’un trait l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne. Il s’agit de la version du mythe fondateur que l’on a souvent reprise et commentée aux XVIe et XVIIe siècles.[1]

Quand nous parlons du portrait, nous pensons plutôt à une photographie, mais, bien entendu, cela n’a pas toujours été le cas. Au Moyen-Âge les représentations du visage humain étaient effectuées dans la peinture, la sculpture et d’autres formes d’arts plastiques existantes. Ces formes d’art, particulièrement la peinture, ont beaucoup influencé la littérature. Lucie Desjardins, dans son article intitulé « De la « surface trompeuse » à l’agréable imposture », une étude sur la représentation du visage dans la littérature du XVIIe siècle publiée dans la revue Intermédialité, décrit les relations entre les textes littéraires du XVIIe siècle et la peinture ainsi :

Ces textes reprennent volontiers les principaux lieux communs du portrait peint, qu’il s’agisse du portrait comme substitut de la présence de l’autre, du problème de la comparaison entre le modèle et l’image peinte, entre l’original et la copie, mais aussi celui de la mise en scène de soi, de la vanité ou encore de l’illusion crée par l’image du corps. Pareil tableau devrait surtout permettre de montrer en quoi le portrait est un lieu où s’incarnent à la fois les plus vives espérances sur les possibilités d’une représentation du visage susceptible de livrer l’intimité dans la plus parfaite transparence et les plus grandes inquiétudes théoriques au sujet d’un monde dominé par les apparences. (« De la « surface trompeuse » à l’agréable imposture », INTERMEDIALITÉ, Lucie Desjardins, N8, automne 2006, page 55-56)

Cet article soulève des questions profondes sur la relation entre la peinture et la littérature au XVIIe siècle. Les études sur le visage humain dans la peinture existent depuis le Moyen-Âge. Avec l’apparition de la photographie, l’idée de reproduction (du visage humain) a supplanté les problématiques associées à la peinture du visage décrites par Lucie Desjardins. L’aura dont parle Benjamin est apparu, selon lui, pour une dernière fois dans le portrait photographique, sur d’anciennes photographies, comme il l’explique dans son célèbre essai l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanique.

Dans la photographie, la valeur d’exposition commence à refouler sur toute la ligne la valeur rituelle. Mais celle-ci ne cède pas le terrain sans hésiter. Elle se retient dans un ultime retranchement : la face humaine. Ce n’est point par hasard que le portrait se trouve être l’objet principal de la première photographie. Le culte du souvenir des êtres aimés, absents ou défunts, offre au sens rituel de l’œuvre d’art un dernier refuge. Dans l’expression fugitive d’un visage humain, sur d’anciennes photographies, l’aura semble jeter un dernier éclat. (L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité mécanique, Walter Benjamin)

Le portrait en photographie

Depuis l`apparition de la photographie, le portrait est le genre le plus produit par les photographes professionnels et amateurs. Barthes, Sontag et Proust sont quelques figures, dans le milieu littéraire, pour qui le visage de l`homme en photographie devient un objet d’étude. Paul Edwards, dans son livre Le Soleil noir, présente trois genres de portraits associés au livre :

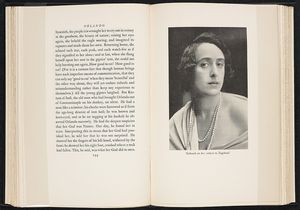

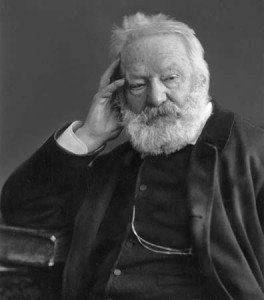

- Le portrait réel de l’auteur : en 1852, Victor Hugo, en guise de défi aux putschistes qui avaient tenté de le mettre en prison ou même de l’assassiner, osa associer un portrait de lui-même à son pamphlet Napoléon le petit.

- Le portrait fictif de l’auteur : c’est un portrait associé au livre, mais qui ne montre pas l’auteur réel, ou le montre avec un masque ou une costume qui le rend méconnaissable.

- Le portrait formel des personnages réels : dans ces œuvres, la photographie illustre les personnages du livre. L’exemple la plus approprié de cette forme de portrait est l’œuvre de Virginia Woolf « Orlando ».

Le portrait en littérature

En littérature, le portrait est une description de la vue en écriture, ou, d’une certaine manière, la traduction de la vue en écriture. Le portrait littéraire, qu’il soit issu de la réalité ou de l’imaginaire de l’auteur, peut indiquer des aspects qui sont invisibles dans le portrait en art plastique. Ces aspects peuvent être décrits au moyen de perceptions non visuelles, comme celles du goût et de l’odorat, ou en explorant le caractère du personnage. Ce sont ces deux aspects, le recours aux autres sens que la vue et à l’entendement, qui rendent unique le portrait littéraire. La littérature, avec toute sa liberté d’expression, peut nous faire entrer dans l’intériorité des personnages. Les descriptions, qui peuvent être soumises directement par le narrateur ou par le moyen d’un personnage, crée un personnage. Il peut nous le faire aimer ou nous le faire haïr. Les exemples suivants, tirés des Misérables de Victor Hugo, illustrent ces deux possibilités. La première description est le portrait de madame Thénardier au premier tome de l’œuvre et la deuxième est le portrait de Cosette vue par Marius après une période de séparation.

Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse; le type femme-à-soldat dans toute sa disgrâce. Et, chose bizarre, avec un air penché qu’elle devait à des lectures romanesques. C’était une minaudière hommasse. De vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières, ont de ces effets-là. Elle était jeune encore; elle avait à peine trente ans. Si cette femme, qui était accroupie, se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant, propre aux foires, eussent-elles dès l’abord effarouché la voyageuse, troublé sa confiance, et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d’être debout, les destinées tiennent à cela. (LES MISÉRABLES, Tome I, FANTINE, Victor Hugo, page 249)

***

Il alla droit à « son allée », et, quand il fut au bout, il aperçut, toujours sur le même banc, ce couple connu. Seulement, quand il approcha, c’était bien le même homme ; mais il lui parut que ce n’était plus la même fille. La personne qu’il voyait maintenant était une grande et belle créature ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme à ce moment précis où elles se combinent encore avec toutes les grâces les plus naïves de l’enfant ; moment fugitif et pur que peuvent seuls traduire ces deux mots : quinze ans. C’étaient d’admirables cheveux châtains nuancés de veines dorées, un front qui semblait fait de marbre, des joues qui semblaient faites d’une feuille de rose, un incarnat pâle, une blancheur émue, une bouche exquise d’où le sourire sortait comme une clarté et la parole comme une musique, une tête que Raphaël eût donnée à Marie posée sur un cou que Jean Goujon eût donné à Vénus. Et, afin que rien ne manquât à cette ravissante figure, le nez n’était pas beau, il était joli ; ni droit ni courbé, ni italien ni grec ; c’était le nez parisien ; c’est-à-dire quelque chose de spirituel, de fin, d’irrégulier et de pur, qui désespère les peintres et qui charme les poètes. (LES MISÉRABLES, Tome III, MARIUS, Victor Hugo, page 211)

Les Misérables paraît en 1862, précisément vingt ans après l’invention de la photographie. La photographie n’avait pas encore eu un effet homogène sur l’écriture, mais celle-ci servait déjà comme outils documentaire à la littérature. Les effets de la photographie ou du cinéma, deux médias apparus récemment, sont davantage lisibles dans l’écriture moderne. L’exemple suivant est tiré de Djinn, d’Alain Robbe-Grillet :

«[…]monsieur Jean est une Américaine dont le nom se prononce Djinn, dont l’allure fait irrésistiblement penser à un vieux film policier des années trente, dont la voix charmeuse et l’aspect androgyne évoquent pour lui l’actrice Jane Frank – de méprises: il n’a devant lui qu’un mannequin en matière plastique et dialogue avec un haut-parleur – d’obstacles: il lui faut monter au premier étage, en tous points semblable au rez-de-chaussée, pour rejoindre Djinn qui semble être la reproduction exacte du mannequin. »

Cet exemple, dans son intertextualité, montre les liens qui se sont formés entre la littérature et les nouveaux médias de l’image, en particulier le cinéma. La littérature n’est pas une forme fermée qui reste indifférente aux évènements extérieurs. Elle change, s’adapte et s’associe avec divers média qui existent dans le réel pour garder sa vivacité. Le monde où nous vivons est rempli d’images. Qu’elles soient en peinture ou en photographie, ces images influenceront notre perception du monde et la littérature issue de cette perception sera influencée également. Les portraits des personnages ne peuvent plus être imaginés comme si nous n’étions pas submergés par les images, aujourd’hui.

[1] Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières, Édouard Pommier, Paris, Éditions Gallimard, coll. «Bibliothèque illustrée des idées», 1998, p. 18-28.)