Ce livre a paru un peu trop tard pour que je puisse le lire avant de remettre le manuscrit de L’imaginaire de la greffe, mais j’y suis enfin arrivé grâce à sa réédition dans la collection Folio Gallimard.

Je découvre un roman mémorable… pour la greffe, et pour bien d’autres choses.

Certes, il porte sur la greffe, mais d’une manière plus souple que je ne l’avais anticipé et comme par ricochet: son traitement du thème se situe dans la foulée d’une approche plus générale du rapport entre la vie et la mort. Le récit se déploie pendant environ vingt-quatre heures (de l’accident fatal subi par le jeune Simon Limbres à la greffe de son coeur), mais l’écriture virtuose — dans la forme comme dans le fond — propose parfois des percées dans la préhistoire des trajectoires qui s’entrecroisent (celles des proches de Simon, des médecins et infirmiers, des gens en attente d’une greffe).

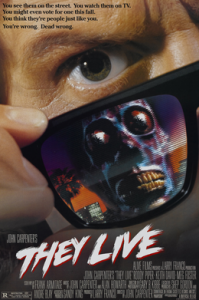

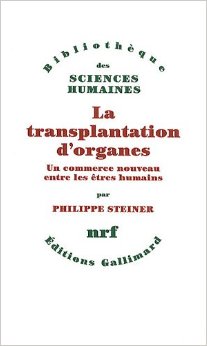

Tandis que la tentation est grande de considérer le corps comme un réservoir à organes (surtout depuis que les «stocks» ne parviennent plus à satisfaire la demande — Philippe Steiner a consacré un excellent livre (2010) à ce thème; on en trouvera la page couverture ci-haut), le roman traite la greffe avec une forte conscience éthique, pleinement assumée par Maylis de Kerangal dans les entretiens qu’elle a livrés à propos de son roman: «le corps de Simon n’est pas un stock d’organes sur lequel il s’agit de faire main basse» (134).

Section d'une salle de réanimation typique

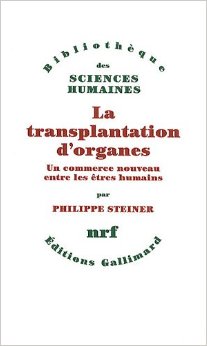

Dans le premier tiers du livre, j’ai été captivé par la description de l’état de Simon, suspendu entre la vie et la mort puisqu’il est soumis à une mort encéphalique qui n’empêche pas son corps de respirer. Cette suspension transparait aussi dans le lieu où il se trouve: la salle de réanimation. Mon intérêt pour cette section s’explique en partie parce que j’ai vécu des émotions fortes — en tant qu’accompagnateur — dans un lieu semblable, en juillet 2013; cette salle, tout comme l’hôpital dans son ensemble voire la maladie elle-même, entraînent souvent le sentiment de se trouver quelque part dans les limbes (la ressemblance entre «limbes» et «Limbres» n’est sans doute pas un hasard…).

Une telle suspension entre la vie et la mort traduit en outre un suspense, à la fois pour les lecteurs de Réparer les vivants et pour les proches de Simon. L’auteure décrit habilement ce climat:

«Au sein de l’hôpital, la réa est un espace à part qui accueille les vies tangentielles, les comas opaques, les morts annoncées, héberge ces corps situés exactement entre la vie et la mort. Un domaine de couloirs, de chambres, de salles, que régit le suspense.» (32)

Le suspense est éprouvé par les malades (au gré d’une conscience défaillante), leurs proches et les gens qui travaillent en réanimation. Maylis de Kerangal écrit d’ailleurs ce qui suit à propos de Thomas Rémige, qui jouera un rôle crucial dans la passation des organes:

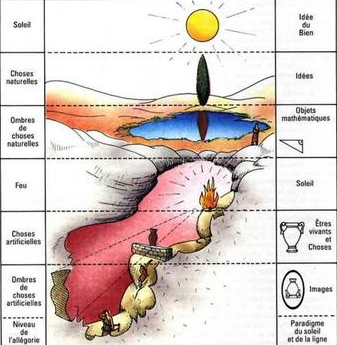

«Ses premières années comme infirmier de réanimation lui secouent la paillasse: il pénètre un outremonde, un espace souterrain ou parallèle, en lisière de l’autre et troublé par leur affleurement limitrophe et continuel, ce monde perfusé de mille sommeils où lui ne dort jamais.» (78)

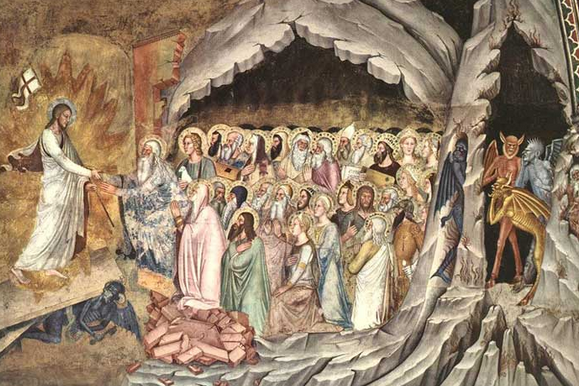

Andrea di Bonaiuto, détail de la "Descente du Christ dans les limbes" (1365-67)

Ce sentiment d’être dans les limbes est aussi vécu par les gens en attente d’une greffe. «Des gens qui sont inscrits sur des listes selon l’organe à transplanter, et qui chaque matin au réveil se demandent si leur rang a bougé, s’ils sont remontés sur la feuille, des gens qui ne peuvent concevoir aucun futur et ont restreint leur vie, suspendus à l’état de leur organe.» (180)

Celle qui recevra le coeur de Simon doit vivre dans un appartement près de l’hôpital. Elle a du mal à s’y investir, sachant qu’elle pourrait le quitter à tout moment, sans avertissement: «Dernier sas avant le bloc opératoire, elle l’envisage davantage comme l’antichambre de la mort.» (220) Une description qui rappelle la description — religieuse — du purgatoire comme «antichambre de l’enfer». Cet imaginaire du purgatoire fut brillamment mis en lumière par l’historien Jacques Le Goff dans La naissance du purgatoire (1981).

*

Plus qu’un roman sur l’imaginaire de la greffe, Réparer les vivants est un roman sur l’imaginaire du coeur. Du coeur de Simon, qui revêt une importance que ne partagent pas ses autres organes, qui que soient les témoins: symbole d’amour pour ses proches, défi et occasion pour les professionnels de la médecine. Le coeur humain détient en effet un privilège médical sûr par rapport aux autres organes: «Virgilio a choisi le coeur pour exister au plus haut, tablant sur l’idée que l’aura souveraine de l’organe rejaillirait sur lui» (244). Le coeur est «à la fois mécanique de pointe et opérateur d’imaginaire surpuissant» (244).

*

Avant même d’ouvrir le livre, j’ai été interpellé par l’illustration de la couverture. La même image avait été employée pour la première édition du roman — dans la collection Verticales, toujours chez Gallimard — mais le nouveau format en révèle davantage. C’est le détail d’une photographie de l’Australienne Narelle Autio. En fouillant sur Internet pour regarder ses oeuvres, j’ai constaté que la photographie faisait partie d’un projet au titre très significatif: The Place In Between. Encore une fois cette idée des limbes, qui explique en partie pourquoi Gallimard l’a choisie (en plus de l’allusion nautique, clin d’oeil à l’accident de Simon Limbres).

Voici une autre photographie de Narelle Autio tirée de la même série:

Narelle Autio, "The Place in Between" (2007)

Dans son roman, Maylis de Kerangal convoque un des meilleurs représentants de l’attente limbesque: «Ce truc d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il faut imaginer ça.» (180) Terminons donc ce billet avec un bref résumé de l’histoire de Damoclès, dont la version la plus célèbre a été racontée par Cicéron, dans le huitième livre de ses Tusculanes.

Richard Westall, "The Sword of Damocles" (1812)

Les flatteurs — dont Damoclès — s’accumulaient volontiers autour du tyran Denys de Syracuse, un être dominant qui s’estimait pourtant le plus malheureux des hommes. D’un ton admiratif, Damoclès énuméra devant le tyran les marques les plus visibles de sa puissance et de ses richesses, persuadé qu’on ne saurait imaginer une existence plus exaltante.

Afin de le convaincre du contraire, Denys lui fit porter son propre masque, le planta dans le décor qui était le sien d’ordinaire, puis il y ajouta un élément final en accrochant son épée nue à un cran de cheval, tout juste au-dessus de la tête de Damoclès. Celui-ci n’endura pas longtemps cette position précaire. Il comprit que, malgré ses bons côtés, la vie d’un tyran implique une menace constante: celle de la mort, qui peut survenir à tout moment.

Plusieurs personnages de Réparer les vivants revendiquent eux aussi cette compréhension de l’existence.