Se battre pour être un homme: L’Enfant de Jules Vallès

Publié en 1879, L’Enfant est le premier roman du cycle Jacques Vingtras écrit par Jules Vallès. Cette trilogie, d’inspiration fortement autobiographique, narre les années d’apprentissage du jeune Jacques Vingtras, double de Vallès, pour devenir un homme adulte. [Travail en cours]

L’Enfant est centré sur les dix-sept premières années de la vie du héros qui grandit au rythme des coups donnés par sa mère, paysanne bornée, et par son père, professeur de collège méprisé. Jacques construit son identité en tentant de répondre aux ambitions de ses parents de le voir embrasser la carrière universitaire (ou, comme le dit Mme Vingtras, de faire de lui « un Monsieur » [p.61]). Mais entre les désirs projetés sur sa jeune personne et ses propres aspirations, un écart se creuse. Comment le personnage de Jacques va-t-il composer entre ses envies et les injonctions sociales afin de grandir et de s’affirmer en tant qu’homme viril ?

Force est de constater que le cheminement vers l’âge adulte et vers la virilité est loin d’être une partie de plaisir pour le jeune Vingtras. Tout semble se dresser sur son chemin pour briser sa personne : sa mère, son père mais aussi l’école.

- La mère castratrice

« Ma mère dit qu’il ne faut pas gâter les enfants ». Madame Vingtras pense ce qu’elle dit. Jacques va grandir sous les coups et les cris, sans la moindre affection. Difficile donc d’avoir des affinités avec une telle mère. Madame Vingtras est d’ailleurs le seul membre de la famille n’ayant pas droit à un prénom, désignation chargée d’une valeur affective. Néanmoins, sa présence sature le texte. Chantal Dentzer-Tatin relève plus de sept cents occurrences faisant référence à la mère [Dentzer-Tatin, p.16]. Le roman s’ouvre sur le chapitre « Ma mère » et se clôt sur elle puisque Madame Vingtras a le mot de la fin. L’image de la mère envahit le texte est illustre bien l’étouffement du héros sous le poids de cette présence et de cette filiation.

Le prénom du héros est également problématique puisqu’il est rarement prononcé avec affection. Dans sa famille, il est employé « en début ou en fin de phrase, il ponctue l’ordre […] [il] en arrive même quelquefois à être l’ordre ». Le prénom de Jacques est donc synonyme d’« emprise » [Disegni, p.201]. L’identité même du garçon est marquée par l’obéissance à l’ordre :

En somme, ce nom n’a rien de propre et l’enfant refuse toute appropriation possible de ce son, de ce mot menaçant : quand il signe, il fait des pâtés sur son nom : « je signe – encore un pâté – encore une claque. – C’est fini! ». Ce qui scelle l’épisode est une claque, mot qui par son assonance rappelle étrangement ce qui aurait dû sceller la lettre au père dont il est question ici : Jacques. Peut-être y a-t-il le même rapport homophonique entre « Jacques » et « claque » qu’entre « Jules » et « gifle »! En somme la claque est à la phrase ce que Jacques aurait dû être à la lettre. Tous deux signent. Bref, Jacques veut dire absence totale d’identité. Pour résumer, loin de dire la différence, le propre, l’individualité, cet appel à l’ordre est ce qui l’empêche de devenir un homme. [Disegni, p.202]

En effet, le prénom réifie, réprimande et arrête constamment le héros dans ses actions. « Jacques! » est marqué par les claques et la violence. Alors que les nouvelles valeurs de la société prônent les mérites de l’individu, promeuvent sa distinction [Rauch, p.9], la construction identitaire et individuelle de Jacques est entravée par le nom même qui est supposé le différencier des autres.

Madame Vingtras est une mère possessive qui ne partage qu’une relation de pouvoir avec (sur?) son fils. Elle incarne, selon Chantal Dentzer-Tatin, la négation : « elle met un malin plaisir à accumuler les interdits : pas de friandises, pas de jouets, pas de caresses! Une seule règle s’impose : celle de la restriction » [Dentzer-Tatin, p.18]. La mère semble en effet mettre tout en œuvre pour empêcher les plaisirs et les apprentissages de son fils. Elle limite sa socialisation en lui interdisant tous les jeux de l’enfance : « Jacques, reste là » [p.185]. Les exercices physiques, les jouets bruyants ou encore les bravades entre camarades sont proscrits : « Je ne puis jouer aux barres, sauter, courir, me battre » [p.48]. Elle veut tant le voir « rester là » qu’elle économise pour lui « acheter un homme » et lui épargner le rite de passage de l’armée.

Les maladresses sociales de la mère, née paysanne, sont également la source d’humiliations publiques pour Jacques. L’épisode du dîner bourgeois est un de ces traumatismes : le repas se clôture sur le cri de la mère, entendu de tous les convives, « Jacques! les cabinets sont en bas! » [p.189]. Constamment infantilisé (il est à ce moment un jeune adolescent), Jacques est retenu par sa mère. Elle empêche tout mouvement susceptible de le faire sortir du carcan familial vers l’espace social.

Madame Vingtras refuse également à son fils les plaisirs de la nourriture. L’appétit est un des symboles de virilité mais il a aussi un rôle social puisque les repas sont les lieux privilégiés de la convivialité :

Ah! elle m’a gâté mon plaisir… […] Puis j’aurais voulu avoir l’air d’un homme, en redemander aux garçons : « Passez-moi ce plat-là! », m’essuyer la bouche avec une serviette, en me renversant en arrière, et dire en finissant : « En voilà encore un que les Prussiens n’auront pas. » [p.188]

Même hors du foyer, Madame Vingtras veille. Impossible pour Jacques de mettre en pratique les comportements virils observés sur les pairs. En lui refusant cette sociabilité, elle lui refuse également l’émancipation du foyer (prétendument nourricier). La mère est la restriction même, elle fait barrage aux plaisirs de l’estomac [Dentzer-Tatin, p.23] : le texte sous-entend qu’elle lui a refusé les premiers repas de sa vie (Jacques ignore s’il a été allaité par sa mère ou une nourrice), Madame Vingtras ne donne à manger à son fils que ce qu’il déteste le plus, les sucreries sont confisquées, etc. Elle va jusqu’à reprocher à son fils d’avoir du ventre devant Madame Devinol (« Moi, du ventre ? » [p.234]). Comme le souligne Silvia Disegni, le nom du héros est encore une fois chargé symboliquement : Vingtras, « Ventre as ». Jacques est celui que le ventre obsède car il a été sujet aux privations de l’estomac [p.206].

Le pouvoir de la mère s’étend tout particulièrement sur le corps du fils. Par les coups dans un premier temps, mais aussi par le contrôle de son apparence.

- Le corps et les vêtements

Toute la jeunesse de Jacques est marquée par son inadéquation vestimentaire. Habillé par sa mère, le héros est empêtré dans ses vêtements qui ne font littéralement pas corps avec lui :

On va se promener tous les soirs quand il fait beau.

J’ai l’air d’un prisonnier qu’on sort un peu. Je marche devant, avec ordre de ne pas m’écarter, de ne pas courir, et je ne puis même pas me baisser pour ramasser une branche ou un caillou, — cela ferait éclater mon pantalon.

Il est arrivé qu’une de mes culottes a craqué un jour, et madame Boireau, qui n’y voit pas clair, a cependant été très offusquée. On m’a défendu de me baisser jusqu’à ce qu’on m’ait fait une culotte large.

On me l’a faite, il n’y a plus de danger — j’y flâne à l’aise — j’ai l’air d’un canard dont le derrière pousse. [p.196]

Non seulement de gêner ses mouvements et de l’empêcher d’être un enfant (vêtement-prison [Dentzer-Tatin, p.20]), les costumes l’isolent et font de lui la cible de moqueries. Les vêtements conditionnent les rapports à autrui et la mère parvient ainsi, même quand elle ne peut être présente pour y veiller, à séparer Jacques de ses camarades. Habillé « comme un singe » [p.168], l’enfant est inclassable. Il n’y a en effet aucune cohérence vestimentaire dans les choix de la mère : « Légitimiste aujourd’hui, bonapartiste demain, constitutionnel après-demain », en grandissant il faut le vêtir « comme un homme des classes moyennes » ou encore en « bourgeois citoyen » [p.197]. Ses vêtements sont toujours d’un autre temps ou d’une autre classe : impossible de trouver un groupe d’appartenance quand l’identité fluctue ainsi.

Les attitudes recommandées par la mère sont tout autant inadaptées aux situations : « Je dois faire de très grand pas, c’est plus homme, puis ça use moins les souliers. Je fais de grands pas et j’ai toujours l’air d’aller relever une sentinelle, de rejoindre un guidon, d’être à la revue » [p.204]. Il est, une fois encore, ridicule par son inadéquation. Nous verrons par la suite que seuls les hommes peuvent engendrer des hommes. Ainsi, Madame Vingtras pense savoir ce qui « fait homme » mais elle ne parvient pourtant pas à en faire un. Ses interventions font plus de mal que de bien.

Le costume « dépossède aussi l’enfant de sa propre nature en le transformant en charbonnier ou en le féminisant » [Dentzer-Tatin, p.20] :

Le plus terrible dans cette histoire de vaisselle, c’est qu’on me met un tablier comme à une bonne. Mon père reçoit quelquefois des visites […] et l’on m’aperçoit à travers une porte, frottant, essuyant et lavant, dans mon costume de Cendrillon. On me reconnaît et on ne sait à quoi s’en tenir, on ne sait si je suis un garçon ou une fille. [p.107]

En l’isolant socialement et en brouillant son identité, les vêtements empêchent Jacques d’accéder à l’âge adulte :

« Oh! je ne veux plus de cette vie! Je veux repartir pour Paris.

- Dans ces habits? » dit ma mère en regardant mes hardes.

Je serai donc toujours écrasé par mon costume! [p.293]

La mère étend ainsi son pouvoir sur Jacques par le vêtement. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, par la suite, celui-ci devienne un moyen d’émancipation et d’affirmation de soi, nous y reviendrons en analysant Le Bachelier.

- Le père : de médiocre à rival

Le père est également un des opposants à l’accession à l’âge adulte puisqu’il est une figure paternelle défaillante. Jacques, pendant sa petite enfance, aimerait d’ailleurs souvent porter un autre nom que celui de son père : il souhaite être le fils d’un autre et s’interroge souvent sur leur filiation. Le nom de Vingtras est problématique car, avant d’être celui du père, il est, comme le souligne bien Silvia Disegni, avant tout celui de la mère, puisqu’elle est la seule à le brandir fièrement (pour elle, ce nom correspond à une ascension sociale) [p.201]. Monsieur Vingtras ne montre aucune fierté pour ce patronyme qui est constamment taché de la médiocrité de sa profession et des avilissements auxquels il est contraint par la hiérarchie. Il est méprisé par ses élèves (« […] j’entends ce qu’ils disent de mon père, comment ils l’appellent; ils se moquent de son grand nez, de son vieux paletot, ils le rendent ridicule à mes yeux d’enfant, et je souffre sans qu’il le sache. » [p.38-39]) mais aussi par ses supérieurs (« On en parle, on en rit, les élèves se moquent, les collègues aussi. » [p.63]). Le père ne répond donc pas au modèle viril, qu’il soit populaire ou bourgeois. Il est un homme médiocre, plus bas sur l’échelle sociale que le domestique (« Mais les grands domestiques aussi sont plus heureux que mon père! […] Ils n’ont pas peur de mon oncle Jean comme mon père a peur du proviseur […]. On lui paie ses gages (ma mère nomme ça ‘‘les appointements’’) » [p.62-63]). Il fait partie de cette classe, comme les petits fonctionnaires et les employés, qui est regardée avec condescendance car ils « doivent s’effacer devant une autorité supérieure » et sont soumis aux « sujétions qui accablent un homme dans une volonté d’indépendance » [Rauch, p.107]. Son assujettissement à l’autorité s’immisce jusque dans son foyer puisque c’est le proviseur qui interdit aux professeurs de battre leurs enfants [p.196] : l’État escamote l’autorité paternelle au sein même de la famille.

Antoine Vingtras est donc un homme misérable, déconsidéré dans l’espace public, sa « médiocrité professionnelle [le déconsidère] » au sein du foyer [Rauch, p.98], pas aux yeux de la femme (bien qu’elle en profite pour prendre l’ascendant dans la maison) mais à ceux du fils. Jacques ne grandira qu’avec l’obsession de ne pas être son père alors qu’il est poussé avec force vers la carrière professorale par ses parents :

Ah! vivent les charcutiers, nom d’une pipe!

Et les cordonniers aussi! vivent les épiciers et les bouviers!

Vivent les Nègres! ….

Moi, plutôt que d’être professeur, je ferai tout, tout, tout!... [p.145]

De père écrasé et misérable pendant la petite enfance, Antoine Vingtras va devenir un tyran pour l’adolescent. Si les coups de la mère peuvent faire rire, ceux du père sont terribles. Plus le garçon grandit, plus la violence et la brutalité vont crescendo. Les échecs de Jacques au concours et au Baccalauréat sont une gifle aux ambitions du père et redoublent ses propres ratés (lui-même a eu des difficultés a obtenir l’Agrégation et, par la suite, elle ne lui apportera qu’une maigre reconnaissance sociale). Plutôt que de mettre Jacques à la porte du foyer, le père va l’y séquestrer, l’empêchant ainsi d’aller tenter sa chance à l’extérieur, en dehors des projets qu’on avait pour lui :

Me faire arrêter? – Pourquoi?

Parce que je ne veux pas qu’il dise que je ne gagne pas la pâtée que je mange, - parce que je ne veux pas qu’il s’amuse à me frapper, moi qui pourrais le casser en deux, - parce que je veux avoir un état, et que cela l’humilie de penser que lui, qui a tant lutté pour avoir une toge roussie, il aura un fils qui aura une cotte, un bourgeron!

Il me fera mettre les menottes […]. Et cela, parce que je ne veux pas être professeur comme lui. […] C’est que j’insulte toute sa vie en déclarant que je veux retourner au métier comme nos grands-parents! [p.293-294]

Le père freine donc l’accession du fils à l’âge adulte en lui refusant l’indépendance. L’opposition de son fils est vécu comme une insulte alors que « la dignité d’un homme suppose l’exploit et la bravade » [Rauch, p.142], ici la résistance au pouvoir du père et la volonté de se faire une situation par ses propres moyens, en dehors du giron familial. Le conflit entre les deux générations, entre deux virilités différentes, se devine dans la scène de retrouvaille au retour de Jacques après son échec au concours :

[Mon père] m’offre à embrasse, cette fois, une face pâle, un front de pierre.

Je n’ose pas.

Ma mère nous pousse un peu, j’avance le cou, il tend le sien. Mes cheveux l’aveuglent et sa barbe me pique : nous nous grattons d’un air de rancune tous les deux. [p.284]

Difficile pour le père et le fils de vivre sous le même toit. Le fils est maintenant le plus fort et remet en question la virilité du père :

« Je te casserai les bras et les jambes. »

Eh bien, non! Vous ne casserez les bras et les jambes à personne. Oh! je ne vous frapperai pas! Mais vous ne me toucherez point. C’est trop tard; je suis trop grand.

« BAS LES MAINS! OU GARE A VOUS! » [p.300]

Pour réaffirmer son autorité et sa toute-puissance sur son fils, Monsieur Vingtras brandit le Code civil qui entérine ses droits paternels et cite la Roman antique :

Il reste antique jusqu’à ce que le nez lui chatouille; ou qu’il ne puisse plus y tenir.

Il s’épuise à la fin, à force de vouloir paraître amer, et il est forcé de se desserrer la mâchoire de temps en temps.

Jamais il n’a été si Brutus qu’aujourd’hui.

Il a rejeté le gland de son bonnet grec, comme s’il y avait de la faiblesse dedans, et il se tient dans le fauteuil comme si c’était une chaise curule.

« Vous êtes mon fils, je suis votre père. »

« Oh! oui, tu peux en être sûr, Antoine » a l’air de dire ma mère.

« Il y avait à Rome une loi (m’écoutez-vous, mon fils?) qui donnait au père déshonoré, dans la personne d’un des siens, le droit de faire mourir ce… ce… sien… suum. »

Il s’embrouille. [p.284-285]

Le masque de rigidité brisé par la trivialité du corps, l’air de la mère et les « bafouillements » de Monsieur Vingtras détonnent avec l’ambiance dramatique et solennelle que tente de construire le père. Ses accès d’autorité apparaissent ridicules. Il a beau revendiquer l’héritage des Anciens et s’appuyer sur le Code civil, Monsieur Vingtras n’a ni les épaules, ni la virilité requise pour tenir la posture du patriarche autoritaire. Son autorité ne reposait que sur la violence et il ne reste rien de ce pouvoir maintenant que Jacques est grand.

Antoine Vingtras est donc non seulement un mauvais modèle de virilité, mais il est aussi un mauvais père qui refuse l’émancipation à son fils (tout en lui reprochant sa dépendance).

L’Enfant se ferme néanmoins sur les remords du père qui accuse la profession de lui rester « dans le sang » : « Ce professorat a fait de moi une vieille bête qui a besoin d’avoir l’air méchant, et qui le devient, à force de faire le croquemitaine et les yeux creux… Ça vous tanne le cœur… On est cruel… » [p.305]. L’école serait donc une machine à broyer les hommes. Le discours de Vallès est largement à charge contre cette institution dont il a souffert.

- L’école humiliante et dominatrice

Pour Vallès, l’école gorge les enfants de lectures, de latin et de grec mais ne leur donne aucune arme pour affronter la vie d’adulte par la suite. Les élèves, mais aussi les enseignants, sont « Les Victimes du Livre ». Denis Labouret dit à ce propos :

« […] [Le] Livre est originellement perçu par Vallès comme une force aliénante : il exercer une autorité qui portent atteinte à la liberté du sujet. Cette « tyrannie de l’Imprimé », l’auteur l’a vécue dans son milieu familial et dans son parcours scolaire : son père, professeur de lettres, a été « victime » de la culture livresque […]. On le voit dans la Lettre de Junicus […]. Le père, devenu « l’oncle » ici, a trop lu les auteurs latins et grecs : « C’était une victime du livre. LES VICTIMES DU LIVRE, quel livre à faire! Il voulait être le pater familias antique, l’oncle familias moderne si l’on veut. Il désirait être craint, paraître austère, heureux quand il était pâle, rougissant de plaisir quand il était blême! » Le lecteur, par mimétisme, se conforme fatalement aux modèles imposés par les textes : le Livre fait mentir, altère la personnalité, déforme l’émotion. » [Labouret, p.7-8]

La littérature favoriserait, pour Vallès, la construction d’une identité mensongère, aliénée à des modèles irréalistes. Citée précédemment, la scène du père bafouillant ses références antiques pour affirmer son autorité montre bien le ridicule, aux yeux de Vallès, de ceux qui se construisent sur les textes littéraires et l’illusion romanesque. Vallès ne supporte pas « l’artifice, […] l’écart entre le Verbe et le Réel » [Labouret, p.13]. L’école est donc coupable de faire des victimes de ces chimères et de ne pas préparer ses élèves à la réalité (pour s’en convaincre, il n’y a qu’à constater l’inadéquation de Jacques, dans Le Bachelier, avec le monde professionnel). L’école voue un culte à l’Antiquité et aux « grands maîtres » de la littérature mais n’enseigne pas comment s’en émanciper, au contraire. Le professeur de latin s’exclame :

« A genoux! à genoux! devant le divin Racine! […] Il ne reste plus qu’à fermer les autres livres. »

Je ne demande pas mieux.

« Et à s’avouer impuissant! »

C’est son affaire. [p.253]

L’impuissance, voilà à quoi condamnerait l’école. Elle n’apprend aux enfants qu’à copier et admirer les Anciens mais pas à devenir soi-même un auteur, à devenir l’acteur et le créateur de sa vie. Jeune adulte, Jacques souffre de ne pouvoir se défaire des modèles enseignés et son avenir et sa survie s’en voient compromis.

L’école, chez Vallès, est une prison mais aussi un lieu de dégénérescence :

À deux minutes de là, le collège moisit, sur l’ennui et pue l’encre; les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leur pas, pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l’étude.

Quelle odeur de vieux! … [p.38]

L’école est un trou où croupissent les élèves. Les règles d’or sont le silence, l’immobilité et la discipline, en somme, tout le contraire d’une virilité éclatante. À la morosité et au caractère suranné de l’école, Vallès oppose la vitalité et les gais débordements des cafés et des campagnes. Ces lieux offrent au regard des masculinités épanouies, viriles et joyeuses, loin des bancs des collèges. La discipline brise les élèves et fragilise la construction de leur identité (ce constat forcera l’État à l’assouplir au cours du siècle [Rauch, p.207 à 209]).

Néanmoins, malgré ses méfaits, l’école est, paradoxalement, l’occasion idéale pour les jeunes garçons de construire leur identité d’homme. L’apprentissage de la virilité se fait, une fois encore, dans la violence.

- S’endurcir à l’école

Le modèle de la virilité valorise la contention, le contrôle de soi et de ses sentiments. L’école du XIXe siècle est le lieu idéal pour cet apprentissage. Silence et discipline sont de rigueur :

[Les] murs du collège se doublent d’un mur de silence derrière lequel un garçon apprend à se contenir. Aucune plainte ne doit franchir des lèvres pincées : c’est une défaite que de pleurer ou de crier. Ne jamais exposer ni partager ses émotions, ses chagrins ou ses souffrances, c’est faire preuve de virilité. […] En les réfrénant, un garçon gagne sa dignité […]. Il ne s’agit pas de neutraliser toute vie sentimentale, mais de définir les conventions indispensables aux collégiens pour affirmer leur virilité, qui exige la domination de soi. [Rauch, p.185]

Jacques fait ce douloureux apprentissage : « Je me contente d’enfoncer mes mains dans mes poches, et j’ai l’air de rire! Je pleure. Que de sanglots j’ai étouffés pendant qu’on ne me voyait pas! » [p.138]. L’école endurcit les élèves au prix du sacrifice de la parole et des larmes.

L’école, en réunissant les garçons dans un lieu clos, favorise également l’entre-soi masculin. Des liens fraternels se tissent pour faire face à la dureté du quotidien et la tyrannie des enseignants et des pions. Si le père de Jacques se montre particulièrement sévère, c’est qu’il sait ce qu’il risque à la moindre faiblesse : le groupe des élèves se lancerait dans des représailles.

[La] farce qui ridiculise et déshonore un agent de l’autorité devient une victoire du groupe qui retrouve ainsi cohésion et dignité. La vengeance, qui redonne l’initiative à ceux qui étaient des victimes, en l’occurrence une classe vaincue par la toute-puissance magistrale, engendre jubilation collective. […] La virilité consiste à ne pas lâcher prise, à faire corps avec le groupe pour contester la légitimité du surveillant et le défier, lui signifier qu’il n’est, au sens propre, qu’un pion dans une hiérarchie qui le domine. Voilà l’essentiel : exiger de lui la preuve qu’il est un homme. […] Un esprit de corps est né de ces oppositions où profiter de l’avantage du nombre ne passe jamais pour une lâcheté. [Rauch, p.201-202]

Le groupe devient ainsi l’occasion, non seulement de retourner pour un temps les rapports de force et de se libérer du statut de victime, mais aussi d’apprendre le sens de la communauté masculine, sa solidarité et sa fraternité inhérente. L’école est aussi une mise à l’épreuve de la virilité des pions et des enseignants : c’est le groupe d’élèves, autant que le groupe professoral et administratif, qui éprouve et valide l’identité et la virilité des adultes.

Jacques, bien qu’il soit le fils du professeur et malgré ses vêtements, parvient à se faire accepter dans la communauté car il répond aux exigences du groupe :

Mon apparence d’insensibilité d’ailleurs ne portait pas à la pitié : je me garais des horions tant bien que mal et pour la forme; mais quand c’était fini, on ne voyait pas trace de peur ou de douleur sur ma figure. Je n’étais de la sorte ni un patiras ni un pestiféré; on ne me fuyait pas, on me traitait comme un camarade moins chançard qu’un autre et meilleur que beaucoup, puisque jamais je ne répondais « Ça n’est pas moi. » [p.98]

Comme le souligne André Rauch, le groupe valorise la résistance et la solidarité entre les membres, signe de bonne acculturation :

Avec le temps, un interne apprend à ne pas céder ni trahir. Il s’est solidarisé avec d’autres par des gestes ou des réactions qui créent des connivences. L’art de subir sans perdre sa dignité confère une marque d’excellence. En gardant le secret, il est devenu homme, car il a incorporé la loi du milieu et celle de la virilité. [Rauch, p.202-203]

Jacques a bien intégré les règles de la communauté. Habitué à être battu, il a développé une résistance qui lui permet vite de gagner les galons de la virilité aux yeux de ses camarades. Le changement d’école montre bien l’importance de partager les valeurs du groupe pour prétendre y appartenir :

J’ai l’air mastoc; on me trouve lourd quand je joue aux barres, on me blague comme provincial. Anatoly me protège.

« Il se fera, ne l’embêtez pas! Dans un mois, il sera comme nous; dans deux, vous verrez! » [p.246]

Jacques va se dégrossir au contact des Parisiens et sa résistance lui permettra facilement de s’agréger au nouveau groupe. L’identité se construit donc au sein de la communauté, en faisant corps avec elle, en s’uniformisant et en partageant son habitus pour être reconnu comme un de ses membres.

Les membres s’honorent entre eux de leur courage et de leur résistance. Répondre aux codes virils, correspondre au modèle suscite la fierté des garçons. La reconnaissance des pairs atteste la concordance de l’individu avec le groupe et flatte la vanité :

Le cachot ne m’épouvante pas; même j’éprouve un petit orgueil à revenir le soir par les cours désertes, en rencontrant au passage quelques élèves qui me regardent comme un révolté!

Nous nous croisons souvent avec Malatesta, qui sort d’un autre cachot. C’est le chef des chahuteurs dans l’étude des grands.

Il va entrer en élémentaire.

C’est lui qui doit être reçu à Saint-Cyr l’an prochain. C’est le champion de Saint-Étienne; on ne le renverrait pas pour un empire.

Il porte un képi à galons d’or et il prend des leçons d’armes.

Malatesta me fait des signes de tête en passant et me dit : « Salut, Vingtras! » Salut, comme en latin, « Vingtras », comme à un homme. [p.139]

Malatesta fait ici figure d’homme accompli, malgré son âge. Futur Saint-Cyrien, il manie déjà les armes ce qui le fait correspondre à l’idéal guerrier de la virilité. Chef des « chahuteurs », régulièrement puni pour ses débordements, il fait donc également preuve d’insubordination et d’indépendance. Il est une figure virile avérée. Son salut renforce ainsi la virilité de Jacques puisque c’est ici un signe de reconnaissance : ils font partie du même groupe, celui des hommes. En choisissant le nom de Malatesta, Vallès souhaitait-il faire une référence à Errico Malatesta? Italien anarchiste (Vallès avait lui-même une sensibilité anarchiste), Malatesta s’est notamment distingué, pendant ses jeunes années d’adulte, par son courage en Russie où il (co)dirigea une insurrection durant laquelle les insurgés prirent les villages russes sans user de la force et mirent en pratique les principes anarchistes. Ce nom et ces caractères partagés (courage, insubordination, esprit guerrier) permettent d’accentuer la virilité du jeune Malatesta de Vallès (d’autant plus que, nous le verrons avec Le Bachelier, Vallès défend une virilité de révolutionnaire, de contestataire). La fierté de Jacques à être associé à Malatesta annonce la voie identitaire que le héros choisira par la suite.

L’école fait figure de rite d’initiation à la virilité dans L’Enfant. Passage douloureux, il s’inscrit sur le corps et change le garçon en homme :

« Tu as si bonne tournure! [dit ma mère.] […] Mais fais-toi donc voir : de la moustache; tu as des moustaches! »

Elle n’y peut plus tenir de joie, d’orgueil. Elle lève les mains au ciel et va tomber à genoux. […]

« Tu as l’air sérieux aussi, sais-tu? »

Peut-être bien. Cette année-là a été la plus dure. J’ai été humilié pour de bon, sans gaieté pour faire la balance. [p.261]

Comme revenu de la guerre, l’enfant, devenu jeune homme, porte vaillamment ses cicatrices avec les marques de son nouvel âge (la moustache). Il est réintégré dans le foyer après avoir manqué (volontairement) son agrégation au nouveau groupe (déterminé par l’obtention du concours) mais ne revient néanmoins pas inchangé. La moustache et l’air sérieux se sont payés au prix de bien de souffrances et de sacrifices.

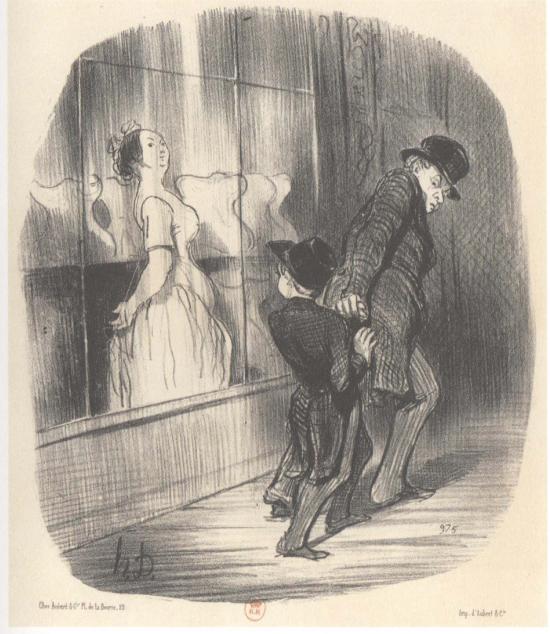

- La rue et le flâneur

Lorsqu’il parvient à échapper à la surveillance de sa mère, Jacques prend un certain plaisir à flâner dans les rues. Il y observe notamment les hommes et leurs comportements :

Mon rêve est de me faire décrotter un jour par Moustache, de là comme un homme, de lui donner mon pied, - sans trembler, si je puis, - et de paraître habitué à ce luxe, de tirer négligemment mon argent de ma poche en disant, comme font les messieurs qui lui jettent leurs deux sous :

Pour la goutte, Moustache!

Je n’y arriverai jamais; je m’exerce pourtant!

Pour la goutte, Moustache!

J’ai essayé toutes les inflexions de voix; je me suis écouté, j’ai prêté l’oreille, travaillé devant la glace, fait le geste :

Pour la goutte…

Non, je ne puis! [p.55]

Jacques examine scrupuleusement les codes masculins et s’exerce pour les reproduire. Revenu quelques années plus tard, il se fera cirer ses chaussures tous les matins par ledit Moustache (sobriquet intéressant puisque le cirage de ses chaussures est ici un rite de passage vers la virilité dont Moustache est, sans le savoir, le passeur). Plus âgé, Jacques prend plaisir à arpenter les rues sans but :

Le temps est superbe, et je descends dès neuf heures en ville, libre, et craquant du bonheur d’être libre, je me sens gai, je me sens fort, je marche en battant la terre de mes talons et en avalant des yeux tout ce qui passe […], je vais au Breuil flâner, les mains derrière le dos, en chassant quelque caillou du bout de mon soulier, comme le receveur particulier qui marche devant moi et que j’imite un peu. [p.130, nous soulignons]

La rue est encore une fois un terrain d’apprentissage, l’occasion d’étudier et d’imiter les hommes et leur allure. Jacques flâne dans les rues de Farreyrolles mais aussi celles de Paris, rappelant le mouvement exploratoire du flâneur baudelairien :

Pour le parfait flâneur, pour l’observateur passionné c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Être hors de soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde […] [Baudelaire, p.22]

Le flâneur baudelairien voit la ville comme son territoire, ce que Mélanie Gourarier analyse ainsi :

Les potentialités du déplacement et de l’errance, cette marche sans objectif ni destination, signalent une « aisance » associant la familiarité de l’espace urbain à la sensibilité aux surprises de son théâtre, principalement visuelles et sonores, voire olfactives. […] Pour le flâneur, […] la ville est une maison – il y est « chez lui ». […] En transformant la rue en « espace d’habitation », l’ « homme d’aucun lieu et de tous les lieux » s’accapare du même coup son usage. Du moins, il légitime et rend licite son occupation comme territoire des hommes où la capacité circulatoire est transmuée en compétence masculine […]. [Gourarier, p.96-97]

En effet, l’occupation de l’espace public est une compétence masculine que le jeune Jacques appréhende petit à petit. C’est dans Le Bachelier que le lien entre flânerie et virilité est le plus évident. L’arrivée de Jacques à Paris, hors du cadre rassurant de l’internat, est bien loin d’être une flânerie. Les arrangements prévus sont chamboulés et Jacques se retrouve seul dans la capitale, sans le sou et sans toit pour dormir. Il arpente alors les rues parisiennes et le déplacement devient une errance angoissée, à la recherche d’anciens amis. Mais, quelques mois plus tard, Jacques revient à Paris après avoir touché un petit héritage. Il sillonne alors la ville sereinement, faisant étalage de son nouveau costume. L’argent lui a permis de dompter la ville et de gagner en virilité. Il n’est plus le jeune homme promenant sa détresse dans les rues mais un flâneur, un intime de l’espace public. Mais cette possession de la ville est soumise aux fluctuations financières du héros : quand les poches et l’estomac sont vides, il faut battre désespérément le pavé à la recherche d’une place, la tête basse.

- Sexualité

Le passage à l’âge d’homme ne peut faire l’impasse de l’apprentissage de la sexualité. Les premiers émois de Jacques se font auprès de cousines (la Polonie entre autres), de jeunes filles à la campagne, d’une écuyère de cirque, etc. Mais déjà, l’accès à la sexualité est symboliquement contrarié par la mère :

Je me rejette sur les bonbons et je les lèche. Mais ma mère ne veut pas que j’aie des manières de courtisan : « On commence par lécher le ventre des bonbons, on finit par lécher… » […] [On] m’a permis seulement de traîner un petit bout de langue sur les bonbons fins : et l’on m’a dit de la faire pointue encore ! Il y avait Eugénie et Louise Rayau qui étaient là, et qui riaient en rougissant un peu. Pourquoi donc ? […] [Ces] bonbons à corset de dentelle, […] ces tons crus et ces goûts fins, ce soldat qui coule, ce sucre qui fond, ces gloutonneries de l’œil, ces gourmandises de la langue, ces odeurs de colle, ces parfums de vanille, ce libertinage du nez […], ce brin de folie, ce petit coup de fièvre, ah ! comme c’est bon, une fois l’an ! [p.67-68]

Les sucreries portent une charge érotique que la mère, le père et même les jeunes filles n’ignorent pas. La mère s’immisce dès l’enfance dans les plaisirs charnels de son fils pour en faire à nouveau un enjeu de pouvoir. Ce n’est finalement pas si surprenant que la première expérience sexuelle de Jacques se fasse auprès de Madame Devinol, une femme mariée, plus âgée que lui. Après tout, la figure maternelle avait déjà un pied dans (sur?) sa sexualité.

Les attentions de Madame Devinol développent chez Jacques le souci de soi et l’envie d’être un homme : « [Mes cheveux] sont gras comme tout, par exemple! Car je me pommade, maintenant. J’ai soin de moi. Je me rase aussi. Je voudrais avoir de la barbe » [p.239]. Mais Madame Devinol, contrairement à la mère, ne bride pas le désir, au contraire :

« Donne-moi ton bras, pas un petit bout de rien du tout… Comme ça, là; très bien! Je puis m’appuyer sur toit; tu es fort. »

Je ne sais pas comment je n’éclate pas brusquement, d’un côté ou d’un autre, tant je gonfle et raidis mes muscles pour qu’elle sente la vigueur du biceps. [p.235]

[…] [Elle] me fait asseoir près d’elle, tout près.

« Encore plus près. Je te fais donc peur? »

Un peu. [p.238]

« Je me sens toute mouillée, sais-tu… »

Comment! le temps d’aller de la voiture sous le porche!

« Toute mouillée. – J’ai de l’eau plein le cou. Ça me roule dans la poitrine. Oh! c’est froid… Il faut que j’ôte ma guimpe… Tu permets!.... Je vous fais peur, monsieur? »

………………………………………………………………………… [p.243]

On le voit, c’est Mme Devinol qui initie le garçon, qui commande et guide ses gestes et ses attitudes. Ses avances sont même quelque peu effrayantes pour le jeune novice qui ne saisit pas toujours les sous-entendus tant il n’est pas initié à la sexualité. Encore une fois, le nom de Vingtras sera un fardeau pour Jacques puisque, comme le souligne très justement Silvia Disegni, « des élèves le surprennent en compagnie de Madame Devinol [et] c’est ce nom trois fois répété qui l’empêche une fois de plus de s’affranchir » [Disegni, p.204]. Ce nom qui, comme nous l’avons déjà dit, est surtout celui de la mère, s’immisce une fois encore dans sa sexualité et ce, à un moment crucial, puisqu’il s’agit de la « première fois », moment charnière de la virilité. La mère s’interpose à nouveau dans la construction identitaire et symbolise plus que jamais la castration.

- La force physique

Mais ce n’est pas tant la sexualité que la démonstration de la force qui prend le plus d’importance dans la construction de Jacques. Face aux violences parentales, il déploie une volonté et une résistance hors du commun. Il se force notamment à contenir ses larmes : « […] j’avais résolu de me raidir contre le supplice, et, comme je dévorais mes larmes et cachais mes douleurs, la fureur de mon père allait jusqu’à l’écume » [p.166]. Il va jusqu’à chercher les coups pour se forger un corps résistant (à cette époque-là, dans le but de se faire marin) :

Je me dis qu’il faut m’exercer, me tâter, m’endurcir, et je cherche tous les prétextes possibles pour qu’on me rosse.

J’en verrai de dures sur le navire. Il faut que je me rompe d’avance, ou plutôt qu’on me rompe au métier. [p.142]

L’expression est juste. Il s’agit ici de rompre, de briser le corps de la victime, de le redresser pour le voir renaître en corps d’homme résistant, fort et agissant. Il est à opposer au corps de la petite Louisette, une fillette délicate battue par ses parents et pour qui le jeune Jacques éprouve une peine immense (elle est un double littéraire de la sœur de Vallès) :

On avait raison de me battre, moi, parce que, quand on me battait, je ne pleurais pas, - je riais quelquefois même parce que je trouvais ma mère si drôle quand elle était bien en colère, - j’avais des os durs, du moignon, j’étais un homme. Je ne criais pas, pourvu qu’on ne me cassât pas les membres – parce que j’aurais besoin de gagner ma vie. [p.221]

Le corps et l’esprit de Jacques sont donc virils puisqu’ils font preuve de résistance à la douleur. Sa force lui permettrait de prendre sur lui et d’endurer courageusement les peines d’un autre (ici, une figure féminine).

Mais si Jacques a reçu beaucoup de coups, il aime aussi en donner. Les bagarres entre jeunes garçons sont l’occasion d’éprouver sa force mais surtout d’en faire l’exhibition. Jacques se démarque tout particulièrement dans ce domaine :

Puis j’étais fort, les luttes avec Pierrouni m’avaient aguerri, j’avais du moignon, comme on disait en raidissant son bras et faisant gonfler son bout de biceps. Je m’étais battu, - j’y avais fait avec Rosée, qui était le plus fort de la cour des petits. On appelait cela y faire. « Veux-tu y faire, en sortant de classe? »

Cela voulait dire qu’à dix heures cinq […], on se proposait de se flanquer une trépignée dans la cour du Coq-Rouge, une auberge où il y avait un coin dans lequel on pouvait se battre sans être vu. […] Grâce à cette bonne aventure, j’échappai au plus épouvantable des dangers, celui d’être – comme fils de professeur – persécuté, isolé, cogné. J’en ai vu d’autres si malheureux! [p.98]

Sa force et son tempérament belliqueux permettent à Jacques d’échapper à son identité de fils d’enseignant et de ne pas être ostracisé et persécuté pour cela. En faisant la démonstration de sa robustesse (physique et morale, nous l’avons dit), Jacques est reconnu comme membre du groupe, il est validé par les pairs. La force devient un élément fondateur de son identité :

Je ne sais si je suis le plus fort, mais on le croit, tant j’y mets de la volonté! J’aurais préféré vomir le sang par la bouche que lâcher la pierre ou demander grâce à Michelon.

Je suis mon maître; je fais ce que je veux et même je suis un peu le chef, celui qu’on écoute et qui a […] attrapé [un] voyou et […] [l’a] ramené en le tenant par la ceinture, et en le calottant jusque devant la bande. – « Demande pardon! » Il était plus grand que moi. [p.131]

Chantal Dentzer-Tatin souligne qu’en participant aux bagarres, Jacques prend « sa revanche sur un quotidien trop terne et trop resserré et fait, par ses propres moyens, la conquête du monde social » [p.43]. Effectivement, nous pouvons dire que Jacques se fait une place dans la société à coups de poing.

Néanmoins, cette force a ses limites selon les milieux. L’introduction dans de nouveaux cercles à Paris par Matoussaint montre que l’expression de la valeur virile qu’est la force ne s’exprime pas de la même manière dans tous les groupes :

On rit. Moi, je ne dis rien, j’écoute.

« Votre ami est muet, monsieur Matoussaint? » […]

« Une tête – des yeux. – Mais il a l’air trop couenne ! »

Je me rattrape par les tours de force. J’abaisse les poignets, j’écrase les doigts, je soulève la soupière avec les dents, je reste quatre-vingts secondes sans respirer, à la grande peur des gens d’à côté, qui voient mes veines se gonfler; les yeux me sortent de la tête.

« Je n’aime pas qu’on fasse ça près de moi quand je mange », dit un voisin.

Radigon lui-même en a assez.

« Ah! c’est qu’il nous embête à la fin, avec sa respiration ! » [p.251]

Les tours de force ne compensent pas le manque de parole. Dans le cercle de Matoussaint, c’est l’usage du verbe qui est valorisée, non les muscles et les bravades. Jacques en fait trop et ne rentre pas dans les codes virils du nouveau groupe. Il est en décalage. Si la virilité est un modèle enseigné et partagé par les hommes, il ne s’exprime pas toujours de la même manière selon les lieux, les situations mais aussi les classes sociales.

- Virilité et classes sociales

Nous l’avons souligné, le père est un modèle repoussoir pour le fils. Les valeurs de la virilité s’expriment de différentes manières selon les classes. Les aspirations de Jacques se rapprochent plutôt de la virilité paysanne et ouvrière. Il valorise bien plus les corps et les mœurs des campagnes que ceux du monde scolaire : « Ils ont de la terre aux mains, dans la barbe, et jusque dans le poil de leur poitrail; ils ont la peau comme de l’écorce, et des veines comme des racines d’arbres » [p.60]. Les corps des paysans dégagent une vitalité et une puissance proprement viriles contrairement à l’austérité des professeurs. Jacques sent bien la différence entre ces deux mondes lorsque, au collège, il est puni pour s’être bagarré avec un camarade :

Ce n’est pas comme ça à Farreyrolles.

Je me suis battu avec le petit porcher, l’autre jour, nous nous sommes roulés dans les champs, arraché les cheveux, cognés, et recognés, il m’a poché un œil, je lui ai engourdi une oreille, nous nous sommes relevés, pour nous retomber encore dessus!

Et après?

Après! – nous avons rentré nos tignasses, lui, sous son chapeau, moi sous ma casquette, et on nous a fait toper dans la main. – On en a ri tout le soir […] et au lieu de me cacher de mon oncle, je lui ai montré que j’avais du sang à mon mouchoir. [p.64]

En province, à la campagne, user de ses poings est une pratique courante. Pour les hommes dans les villages, le « recours à la force […] est une preuve de courage » [Rauch, p.150]. Les garçons apprennent très vite à partager ces valeurs en s’exerçant entre eux. Or, dans le milieu scolaire, l’utilisation de la force du poing dans les conflits n’est pas valorisée. D’autant plus que Jacques s’est attaqué à une autre classe que la sienne : « Si maintenant les fils de pion assassinent les fils de professeur! » [p.63]. Dans la hiérarchie de l’enseignement, le pion et ses semblables ne peuvent prétendre se mesurer au professeur : il « vaut » moins. Ici, seuls les semblables, les égaux, peuvent prétendre au combat. La classe sociale joue donc sur la hiérarchie entre les hommes. Jacques applique non seulement des valeurs guerrières propres à une classe populaire mais il n’a pas non plus assimilé la hiérarchie. Le fils de pion peut par contre s’en prendre au fils de personne (socialement parlant) :

J’avais infligé à Rosée quelques atouts qui avaient fait du bruit – sur son nez et au collège. Songez donc! j’avais l’autorisation de mon père.

Il avait eu vent de la querelle – pour une plume volée – et vent de la provocation.

Rosée ne tenait par aucun fil à l’autorité. Il y avait plus; son oncle, conseiller municipal, avait eu maille à partir avec l’administration. Je pouvais y faire. [p.98]

Ce qui peut apparaître simplement comme une double injonction (tu seras puni si tu te bas mais exerce-toi tout de même) est en réalité régi par des codes hiérarchiques sociaux précis que Jacques incorpore petit à petit : le fils du professeur est, pour le moment, hors de portée de poing, mais Rosée, ne l’est pas. Ainsi, au sein des groupes d’hommes partageant un même habitus, une hiérarchie s’instaure. L’épisode de l’oral du Baccalauréat souligne bien cet ordre de valeurs :

« On voit, dit publiquement le doyen, non seulement que vous avez été bercé sur les genoux d’une tête universitaire, mais encore que vous vous êtes abreuvé aux grandes sources, que vous avez passé par cette belle école de Paris, à laquelle nous avons tous appartenu. (Se ravisant.) Ah! non, pas tous; il y a notre collègue M. Gendrel. »

M. Gendrel est le professeur de philosophie. Il est licencié de province, docteur ès lettre de province; il n’a pas bu aux fortes sources comme eux, comme moi, et, comme c’est un cafard, à ce qu’on dit, le doyen le pique chaque fois qu’il le peut. [p.289-290]

Monsieur Gendrel a beau faire partie du groupe des universitaires, il est dévalué par son appartenance à la province ce qui modifie également les rapports de pouvoir entre ces hommes. Comme le remarque Mélanie Gourarier, « [loin] de s’effacer sous l’union communautaire, les inégalités sociales structurent au contraire les hiérarchies du groupe en fonction d’une norme masculine hégémonique » [p.131]. Gendrel est bien un membre de la communauté mais il se situe au bas de l’échelle de celle-ci.

- Le bonheur de l’entre-soi masculin

Malgré cette hiérarchisation, l’entre-soi masculin reste le lieu de l’épanouissement des hommes, hors des solidarités traditionnelles mixtes. Anne Vincent-Buffault étudie la formation de ces sociétés exclusivement masculines où les hommes ont plaisir à se lier :

Marié ou célibataire, l’homme du XIXe siècle se réserve des loisirs masculins, hors de la sphère domestique, où se distinguent des pratiques de consommation (repas, alcool, tabac), des usages de la causerie et de la plaisanterie en l’absence des femmes (hormis celles que l’on n’épouse pas : les femmes vénales, les demi-mondaines et les grisettes). Les célibataires masculins investissent cafés et boulevards, inventent des modes de vie théâtralisés qui s’affichent comme antibourgeois, voire provocateurs. Ainsi en va-t-il de la bohème et du dandysme, où la camaraderie et l’amitié masculine sont essentielles. [p.217-218]

Dans L’Enfant, l’alcool, mais surtout le vin, est central dans l’accession à l’âge adulte. Chantal Dentzer-Tatin observe que, chez Vallès, le vin « est apprécié pour sa valeur symbolique, [il] est synonyme de chaleur humaine : il se boit dans des lieux privilégiés […], dans des circonstances agréables […], ou avec des personnes aimées […] » [Dentzer-Tatin, p.25]. Une fois encore, le nom du héros annonce et souligne l’importance d’un facteur particulier dans la construction de l’identité du personnage : Vingtras, « Vingt tu auras », « Vin tu auras » [Disegni, p.206]. L’alcool est une pratique masculine et sa consommation a valeur d’apprentissage à la virilité. Pour Jacques, l’initiation commence par l’expérience du café où le père l’introduit pour la première fois :

Mon père (il me gâte!) m’emmène au café pour lamper le coup de l’étrier.

« Allons, bois cela, ça te fera du bien. »

J’avale l’eau-de-vie tout d’un trait, ce qui me fait éternuer pendant cinq minutes et me mouille les yeux, comme si j’avais pleuré toute la nuit. La langue me cuit à vouloir la tremper dans le ruisseau. [p.119]

C’est un des rares épisodes où le père joue le rôle d’initiateur à la virilité du fils. Lors d’un repas, la mère place l’alcool sous sa tutelle, s’interposant dans l’initiation :

M. Chanlaire se lève :

« Mesdames, messieurs et gamins, j’offre le champagne.

- Jacques, tu boiras dans mon verre » dit ma mère du ton dont elle dirait : « on ne m’enlèvera pas mon fils. » [p.180]

La mère refuse de céder une miette de son pouvoir sur Jacques. Elle semble refuser de le voir grandir, de le voir passer aux mains des hommes. Mais le fils va réussir à boire dans le verre du père et échapper ainsi à la mère dans l’épisode de la cabine du bateau partant pour Nantes. La mère s’est endormie, le père retrouve par hasard un camarade de jeunesse et Jacques les accompagne dans leurs joyeuses retrouvailles :

La table de la cabine est couverte de bouteilles de vin et de cruches de bières.

De la gaieté, des rires comme je n’en ai jamais entendu de si francs! On joue aux cartes, on allume des punchs, on boit des bishofs : il y a une odeur de citron.

Voilà qu’on chante maintenant!

Un fourrier entonne un air de garnison, - tous au refrain!

Je m’en mêle, et ma voix criarde se mêle à leurs voix mâles : j’ai bu un petit coup, il faut le dire, dans le verre de mon père, qui a les pommettes roses, les yeux brillants. [p.182, nous soulignons]

Dans l’entre-soi masculin, les voix se libèrent, on rit, on crie, on chante. Le gai vacarme tranche avec le silence contraint de l’école. André Rauch montre bien que les estaminets sont l’occasion de donner de la voix, de prouver la puissance de ses cordes vocales, et « gare aux voix flûtées, qui déclenchent l’hilarité et évoquent la confusion des sexes » [p.149] (la voix de Jacques se fera). Le père, en l’absence de la mère, introduit son fils aux pratiques des hommes :

« Voulez-vous vingt francs, vous me les rendrez à Nantes, nous nous y reverrons, j’espère, et, nous y ferons de bonnes parties… Mais, je dis cela devant le moutard…

- Il n’y a pas de danger. »

Non père, il n’y a pas de danger. Ah! comme il a l’air jeune! Et je ne l’ai jamais vu rire de si bon cœur.

Il me parle comme à un grand garçon.

« Allons, Jacques, une goutte! »

[…] On me donne un couvert, comme aux autres, et on me laisse me servir et me verser moi-même. C’est la première fois que je suis camarade avec mon père, et que nous trinquons comme deux amis.

Je m’essuie à la serviette, - tant pis! – je mets ma chaise commodément, - encore tant pis! – J’ai de mauvaises manières, je suis si à mon aise! on ne me parle ni de mes coudes, ni de mes jambes, j’en fais ce que je veux. C’est un quart d’heure de bonheur indicible! Je ne l’ai pas encore connu : ma jeunesse s’éveille, ma mère dort.

[…] Faire le troisième, à côté des sous-officiers, sur la même table : écarter les bouteilles pour placer mon jeu, avec les garçons qui me demandent pardon quand ils me heurtent en passant! Je ne me tiens pas d’orgueil, et c’est moi, moi le fouetté, le battu, le sanglé, qui suis là, écartant les jambes, ôtant ma cravate, pouvant rire tout haut et salir mes manches! [p.183-184]

Jacques, élevé au statut d’égal par les autres hommes (et notamment par son père), met en pratique les comportements virils observés. Comme le dit la préface du Dictionnaire érotique d’Alfred Delvau, « Quand nous sommes entre nous, en petit comité, nous n’avons pas besoin de nous gêner ». Jacques délaisse ainsi les recommandations de sa mère qui le rendent habituellement maladroit et inadapté en société. Il peut imiter librement les masculinités bruyantes, alcoolisés et gloutonnes qui l’entourent. Il s’extirpe temporairement de son statut de victime. Il y a de la fierté à faire partie du groupe des hommes et à être reconnu comme un égal. Le père et le fils sont réconciliés dans l’entre-soi masculin, sont même complices. Loin de la femme, ils sont tous deux enfin heureux. La mère semble alors être la principale coupable de la tristesse de leur vie puisque, entre hommes, on est si bien. La parenthèse heureuse est d’ailleurs ébranlée par l’arrivée de Madame Vingtras :

…Ma jeunesse s’éteint, ma mère est éveillée!

Elle apparaît comme un spectre dans la cabine, […] elle vient droit à nous, et va commencer une scène.

Mais bah! Le tapage couvre sa voix […] : il y a une farce qui part, une chanson qui éclate, un vacarme, un tohu-bohu! […]

« Seule de femme », elle est d’avance sûre d’être vaincue […]. Il n’y a pas moyen de se fâcher. Ma mère ne s’y frotte pas et sent que le terrain lui manque. [p.184]

Rauch analyse le tapage des cafés comme une manière de faire « barrage aux femmes et aux enfants. Le buveur furieux ne connaît qu’un maître, le patron [du café] » [Rauch, p.149-150]. La mère, intruse, perd effectivement tout pouvoir face au groupe des hommes qui donne un courage que l’on ne connaissait pas au père :

« […] Jacques, viens avec moi.

- Non, il reste avec nous! Nous allons jouer une partie de dominos, il fera le troisième. » [p.184]

Faute de pouvoir mettre la main sur le mari, la mère tente par tous les moyens de maintenir son emprise sur son fils. La mère cherche encore une fois à s’interposer entre Jacques et l’âge d’homme en lui refusant l’initiation. Mais le groupe des hommes est plus fort. Jacques est un des leurs maintenant et le protège contre la femme qui tente de le réintroduire dans le monde maternel dans lequel il n’a pourtant plus sa place compte tenu de son âge. C’est en effet dans les cafés, dans les lieux inaccessibles à la mère, que Jacques grandit et touche au plus près à la virilité :

Nous allons le soir au café; on est trois ou quatre anciens camarades; on joue sa demi-tasse, son petit verre et l’on fait brûler son eau-de-vie! Cette fumée, cette odeur d’alcool, le bruit des billes, le saut des bouchons, les gros rires, tout cela double mes sens et il me semble qu’il m’est poussé des moustaches et que je soulèverais le billard! […] [p.131]

Il n’est donc possible de naître homme que parmi les hommes.

C’est aussi dans l’entre-soi masculin que Jacques prend sa revanche sur les privations du ventre que lui a imposées sa mère :

L’absinthe une fois sirotée dans le demi-jour de six heures, nous filons du côté de Port-Royal, où l’on doit trouver les amis chez Tavernier. […] Et comme c’est bon ce qu’on mange! Purée Crécy, Côtelettes Soubise, sauce Montmorency. À la bonne heure! Voilà comment on apprend l’Histoire!

Ça vous a un goût relevé, piquant, ces plats et ces sauces! [p.250]

La revanche est poussée jusqu’à la transgression lorsque, le jour du concours, Jacques et son voisin se font cuire des saucisses et boivent le brûlot dans la salle d’examen [p.258]. Cet acte de rébellion est aussi une preuve de virilité non seulement par les objets de la violation symboliquement associés à l’identité masculine (la viande et l’alcool) mais aussi par la bravade et l’insoumission de leur acte face à une autorité qui les a longtemps soumis. C’est un véritable pied de nez à l’institution scolaire. La scène a beau être triviale, elle est un grand moment d’émancipation. Jacques n’obtiendra d’ailleurs pas le concours ce qui est le premier acte d’insoumission contre la volonté parentale qui veut lui faire embrasser la carrière professorale et marcher ainsi dans les pas du père (ce que, nous l’avons dit, Jacques a toujours refusé en son for intérieur). Cet échec et cette revendication de symboles de la virilité au sein de l’institution est un premier pas vers l’émancipation et vers l’âge d’homme.

- L’émancipation

Ce premier mouvement émancipatoire est entériné par l’épisode du duel qui clôt le roman. Monsieur Vingtras a eu le malheur de gifler un de ses élèves et la famille vient exiger des excuses. Dépassé par la situation, le père se laisse malmener. Jacques intervient, humilie publiquement le frère aîné, un Saint-Cyrien, qui demande réparation par le duel :

J’ai trouvé des témoins : tous ceux de mes anciens condisciples qui ont un brin de moustache […]. On se demande tout bas si au dernier moment je ne fouinerai pas devant Saint-Cyr.

Ils ne savent pas que la vie m’embête, qu’un duel est comme un paletot neuf non choisi par ma mère, que c’est la première fois que je fais acte d’homme. C’est que j’en ai envie, nom d’un tonnerre! Si le saint-cyrien ne voulait plus, je l’y forcerais.

Je suis ému tout de même! Je vais peut-être avoir l’air si gauche? Mais je me ferai tuer tout de suite si l’on rit. [p.302-303]

On le voit, pour Jacques, le duel est l’acte de l’émancipation par excellence. Il compare la situation avec les vêtements choisis par la mère. Il s’agit en effet ici de se libérer de la prison qu’est sa vie, d’entrer dans un monde plus large avec, cette fois, le costume d’un homme. Jacques s’inquiète du regard extérieur porté sa démonstration de virilité : sera-t-il validé en tant qu’homme ? Dans le cas contraire, autant mourir. Plus question de rester un enfant dans cette vie étriquée et sans affection. Silvia Disegni voit dans cet épisode l’acceptation du patronyme :

Le jeune garçon y défend l’honneur de son père, à savoir son nom, qu’il empêche d’être sali. Mais s’il l’accepte, le revendique, il le fait en prenant ses distances par rapport à son père puisque, pour le faire, il utilise des moyens différents de ceux dont se sert la famille pour vivre : le duel, le conflit ouvert avec le monde. Il est même le seul à le défendre, ce nom. Mais en affirmant sa différence, en donnant en somme à celui-là un nouveau sens. Le patronyme assumé arrive, dans cet épisode, à dire l’individualité, en recouvrant désormais l’acception qui sera celle de toute la trilogie. Il marque la première phase de cette identité à laquelle tend tout l’ensemble. [Disegni, p.205]

Nous l’avons dit, Jacques se fait une place dans le monde à coups de poing. Alors que le prénom réifiait l’enfant, le nom de famille est ici l’occasion de s’affirmer comme sujet actif, comme individu et comme homme. Jacques perd le duel mais l’épisode est loin d’être une défaite pour lui. C’est au contraire une renaissance comme le laisse entendre la perte de sang. Le jeune homme n’a pas failli devant l’adversité, il s’est frotté à la « belle mort » sans ciller. Le premier duel marque sa reconnaissance en tant qu’homme par les pairs : il fait partie de la communauté des hommes car il peut être provoqué en duel (pratique masculine dont sont exclus les femmes et les enfants). La défaite est donc un commencement pour Jacques :

[J]’entre dans la vie d’homme, prêt à la lutte, plein de force, bien honnête. J’ai le sang pur et les yeux clairs, pour voir le fond des âmes; ils sont comme cela, ai-je lu quelque part, ceux qui ont un peu pleuré.

Il ne s’agit plus de pleurer! Il faut vivre.

Sans métier, sans argent, c’est dur; mais on verra. Je suis mon maître à partir d’aujourd’hui. Mon père avait le droit de me frapper… Mais malheur maintenant, malheur à qui me touche! – Ah! oui! malheur à celui-là! [p.306]

Jacques est un homme à la fin du roman : il a démontré sa force, son courage, son esprit guerrier; il ne pleure pas, il n’est plus une victime, il est responsable de lui-même et son sang a coulé dans la bataille. Une fois encore, nous rejoignons l’analyse de Silvia Disegni qui note que le nom annonce la destinée de combat du héros. Jacques Vingtras, « Jacques tu vaincras » :

[Cette] phrase que l’on peut considérer à la base de la formation du nom du héros. Le verbe vaincre du nom est ici exprimé par le « prêt à la lutte » du passage ou par : « je suis mon maître ». La forme du futur est présente dans « on verra ». Enfin, la terminaison verbale de le deuxième personne du nom de Vingtr-as est suggérée ici par : « je me parle ainsi ». Voilà donc un nom qui s’inscrit dans le livre, à la fin de celui-ci. Le futur annonce le nouveau personnage, ouvre le roman sur sa suite. Vaincre est d’autre part l’obsession du héros de la trilogie qui ne s’affirme que dans le combat, obsession de l’écrivain aussi […]. [Disegni, p.206]

En effet, nous l’avons dit, Jacques a construit son identité sur sa force et sa résistance. Sa vie est un éternel combat et il s’extirpe de sa prison à coups de poing. Ce nom annonce Le Bachelier mais aussi L’Insurgé et indique le choix d’une virilité non pas d’universitaire, non pas d’ouvrier ou de paysan, mais une virilité de révolutionnaire. Le destin de Jacques est de se battre.

Conclusion

En conclusion, L’Enfant est le récit d’un apprentissage à la virilité difficile tant les obstacles sont nombreux. Si l’école et le père ont des positions ambiguës (opposition mais aussi initiation aux valeurs de la communauté des hommes), la mère, elle, est présentée comme la principale adversaire à la construction de l’identité, au passage du fils dans les mains des hommes (puisque seuls des hommes peuvent faire des hommes) mais aussi à l’âge adulte. Devenir un homme se fait dans la violence et sur la section d’une partie de soi (par la contention des émotions notamment). Jacques construit son identité sur la force et la résistance physique et morale. Il se dirige vers une virilité guerrière mais tournée vers le combat politique. Néanmoins, nous le verrons dans Le Bachelier, l’identité d’homme viril n’est jamais acquise pour de bon, elle doit être constamment démontrée. Jacques sera à nouveau confronté à ses parents, à son ventre vide, à ses vêtements, au regard des pairs, à son inadéquation selon les milieux et au milieu scolaire. L’épopée de la virilité ne prend donc jamais fin.

Bibliographie

DENTZER-TATIN Chantal, Jules VALLÈS, les mots de l’enfance révoltée, éditions du Roure, 1991.

DISEGNI Silvia, Jules Vallès. Du journalisme au roman autobiographique, Paris, L’Harmattan, 1996.

GOURARIER Mélanie, Alpha Mâle. Séduire les femmes pour s’apprécier entre hommes, Paris, Seuil, « La couleur des idées », 2017.

RAUCH André, Le Premier sexe, Paris, Hachette, « Histoires », 2000.

VALLÈS Jules, Les Victimes du Livre. Écrits sur la littérature, Préface et commentaires de Denis LABOURET, Jaignes, La Chasse au Snark, 2001.

VALLÈS Jules, L’Enfant, Paris, Livre de Poche, « Classiques », 1985.

VALLÈS Jules, Le Bachelier, Paris, Pocket, « Lire et voir les Classiques », 1995.

VINCENT BUFFAULT Anne, L’Exercice de l’amitié. Pour une histoire des pratiques amicales aux XVIIIe et XIXe siècle, Paris, Seuil, 1995.

Add new comment