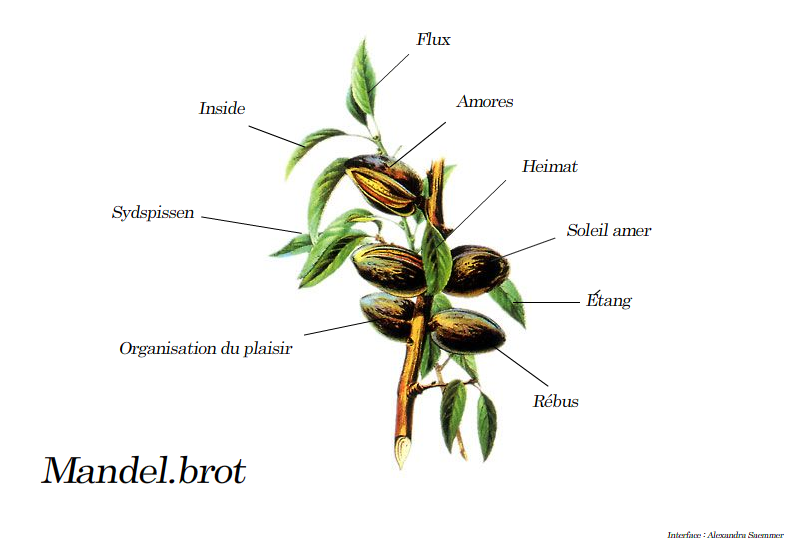

Depuis l’avènement d’Internet, la science littéraire a un tout nouvel objet d’étude. Le vaste réseau vient chambarder plusieurs instances qui jusqu’alors vivaient peu de bouleversements : bibliothèques, maisons d’édition, lecteurs et écrivains doivent tous se repositionner face aux nouvelles technologies. Sources d’espoirs infinis (libre circulation des textes, gratuité, démocratisation de la littérature) ou d’inquiétudes monétaires et intellectuelles, les nouvelles textualités en lien avec le développement d’Internet sont portées à l’attention de nombreux acteurs. Ainsi, de nombreuses questions peuvent surgir et les pistes d’investigations se doivent de suivre un courant bien défini afin d’éviter de se perdre dans cet univers dont la nomenclature laisse présager péril, déroute et infortune (labyrinthe, navigation, surf, cartographie). Dans l’article qui suit, nous aborderons Étang d’Alexandra Saemmer comme un artéfact littéraire à remettre dans un contexte en utilisant le vocabulaire de la sémiotique littéraire et en l’envisageant dans l’esprit du rhizome développé par Gilles Deleuze et Felix Guattari. Le poème virtuel fera d’abord l’objet d’un résumé dans lequel l’importance de l’eau sera mise en relief afin de replacer le poème dans le contexte qui l’englobe. Par la suite, à travers paradoxes, contrastes et jeu d’emboîtement relevés dans le texte, nous verrons comment s’articule le thème de la mort dans ce poème sombre. Nous terminerons l’analyse en tentant de voir à quel type d’exercice de style se sont livrés les deux théoriciens de Mandelbrot.fr et dans quel but celui-ci a été réalisé.

L’eau stagnante – Étang

1.1 Navigation et animations

La navigation d’Étang s’amorce devant une fenêtre blanche contenant une image d’une maison en décrépitude où des fils électriques pendent du plafond. Aucune autre option que le clic de la souris sur le mot Étang n’est possible. Une fois ce lien activé, des mots apparaissent et l’atmosphère de l’œuvre devient d’emblée perceptible : la mort rôde. Les mots « feuilles mortes » se déplacent alors de la verticale à l’horizontale afin de se placer dans une strophe. Ainsi, la mobilité des caractères vient ajouter un sens nouveau au texte en suggérant le passage de la verticalité du vivant à l’horizontalité du mort. Quatre cercles blancs vacillants apparaissent ensuite et permettent de poursuivre la navigation. Leur activation amène à la découverte des autres « pièces » de la maison abandonnée qui constituent l’ensemble du poème Étang. La transition s’opère grâce à un lent fondu durant lequel les objets se mêlent, ajoutant au chaos déjà mis en place par les photographies d’un véritable fouillis. Aussi, les déplacements de pièce en pièce sont accompagnés de paroles inquiétantes susurrées dans une langue étrangère, ce qui ajoute à l’ambiance sinistre déjà mise en place. D’autres lettres ou bribes de phrases se déplacent en cours de lecture. Ainsi, la lente descente vers les profondeurs létales de l’étang est suggérée par le déplacement de la lettre D du second vers d’une première strophe jusque dans le premier vers de la strophe suivante. D’autres déplacements similaires provoquent aussi des ellipses qui changent la nature des phrases.

Il ne semble pas y avoir de parcours précis pour découvrir l’étendue d’Étang. L’oeuvre se présente plutôt comme une boucle qui semble réfuter l’idée même de la mort et de sa fatalité à travers une navigation cyclique. Toutefois, les mots « Je décompte » inscrits en lettres majuscules et placées de façon inusitée jusque-là dans le poème suggèrent que le sujet appréhende vraisemblablement ses derniers moments à travers la strophe associée à cet espace textuel.

1.2 Les eaux de la mort

À présent, il convient de s’attarder au contenu de l’œuvre dont nous venons de décrire l’organisation spatiale et la façon d’y naviguer. Pris dans l’ensemble de Mandelbrot.fr, Étang semble être la déclinaison ultime de l’allégorie sur le cycle de l’eau. Ici, nul mouvement du corps : l’eau est pareille à cet homme étendu dont le poème fait état. Les images de décrépitude amènent à penser à la mort, mais quelques éléments visuels dissonants (panier de fruits frais, tableau blanc impeccable) contribuent à augmenter la suggestivité poétique. Grand sujet de la philosophie, la mort ne se laisse pas appréhender facilement. Jean Libis, dans l’introduction à son livre L’eau et la mort, fait état des difficultés ontologiques liées à l’étude de la mort et des capacités de la littérature à transcender celle-ci:

« Corrélativement, il apparaîtra que la littérature de la mort, et notamment son imaginaire aquatique, désignent une sorte de production compensatoire, une sorte de retour du refoulé, dont la floraison verbale atteste l’importance aussi bien que le caractère obsessionnel. »

Étang d’Alexandra Saemmer investit précisément cet imaginaire. L’homme atteint du cancer lutte contre « l’eau douceâtre », il ne veut pas se laisser gagner par le sommeil de la mort ou par celui de la morphine. Il cherche à s’accrocher aux dernières bribes d’un monde qu’il connaît même s’il sent l’attirance «obsessionnelle» de la mort. Autrement dit, le poème atteste d’une volonté de lutte contre l’attrait d’une mort prochaine à travers les souvenirs et le contact humain.

1.3 Les contrastes

Le caractère paradoxal du sujet conduit Saemmer à utiliser plusieurs figures d’opposition afin d’alimenter la dialectique vie-mort. Nous avons déjà mentionné la présence des éléments visuels dissonants rencontrés dans la navigation, mais le texte en lui-même est également parsemé de constructions visant à traiter de ce sujet qu’on ne peut qu’aborder de manière oblique puisqu’il ne se laisse pas saisir autrement. L’antithèse : « Dans moins d’une heure, la brume tombera sur les feuilles mortes / Pour l’instant, le vert de l’herbe de savane hurle dans mon cerveau » réussit à opposer l’appréhension de son état prochain par le mourant à l’effervescence des pensées de celui qui se sait prêt à un renversement radical. Cette savane est également un sémème qui permet à Saemmer de construire des oppositions animalières entre lionnes (les filles du mourant) et gazelles (le mourant, l’aide soignante). De plus, l’extrait cité précédemment permet de reconduire l’idée d’une eau mortifère - cette fois l’eau (la brume) ayant un caractère englobant comme les eaux maternelles. C’est d’ailleurs ce que semble proposer Étang : la mort est un retour à un état prénatal et doit être perçue comme une étape d’un cycle appelé à se perpétuer.

1.4 Les cycles – Effet d’emboîtement

Les indices qui confirment la thèse cyclique vie-mort sont nombreux. Nous avons déjà mentionné que la navigation n’aboutissait pas à une fin, mais qu’elle ne faisait que reprendre au début afin d’offrir un nouveau parcours, une nouvelle vie à la lecture. Hormis cela, plusieurs effets d’emboîtement peuvent être décelés, en commençant avec la première strophe du poème qui se termine ainsi : « Draps contre peau, peau contre os, tant d’enveloppes qui me collent, sèches et raides. » On constate donc la mise en place d’une métaphore rapprochant la vie humaine à la constitution organique d’un oignon ou encore à la reproduction d’une même structure comme dans les poupées russes. Cette construction vient relativiser toutes choses. On constate le dépérissement du corps, mais les facultés mentales sont toujours intactes, tout comme l’héritage intellectuel que l’homme aura légué à celles qui lui survivront. L’enveloppe charnelle devient un fardeau et l’esprit s’englue dans la somnolence induite par la morphine. Toutefois, la vie continue : la férocité des lionnes, filles du narrateur, en étant la preuve ultime. De plus, l’effet d’emboîtement contribue à l’objectif général de Mandelbrot.fr en ce sens qu’il fait d’Étang une parcelle signifiante dans un ensemble plus grand.

2. Efficacité d’un exercice de style - L’eau et ses déclinaisons dans Mandelbrot.fr

Nous avons vu qu’Étang apparaît comme une métaphore des eaux stagnantes, symboles de la mortalité par leur absence de mouvement. Envisagé dans l’ensemble de Mandelbrot.fr, le poème acquiert un sens supplémentaire en ce qu’il réitère la symbolique aquatique développée dans chacune des œuvres hypermédiatiques d’Alexandra Saemmer. Fait à mentionner, le nom du site mère Mandelbrot, nous renvoie au nom de Benoît Mandelbrot, un mathématicien rendu célèbre grâce à sa théorie sur les formes fractales. Selon les observations du savant, plusieurs objets étaient négligés par la science car ils présentaient une forme trop irrégulière pour devenir de véritables sujets de recherches. Son entêtement a toutefois rendu possible de voir que plusieurs objets comme les nuages, les arbres, le fromage ou le béton étaient structurés selon un principe d’autosimilarité. En suivant ce principe reproductif, Alexandra Saemmer et son collègue Bruno Scoccimarro ont procédé à un riche exercice de style visant à reproduire une même idée en plusieurs variations. En effet, Heimat, Flux, Sydspissen et Rébus – les autres œuvres de Saemmer sur Mandelbrot.fr - reproduisent chacune à leur façon la même thématique de l’eau qui coule - davantage nourricière que mortifère. Étang semble devoir être envisagé autrement. Il est davantage immersif, en se sens qu’il fait pénétrer son lecteur dans un univers sombre dans lequel il traverse plusieurs pièces en poursuivant sa lecture. À l’opposé, les autres œuvres mentionnées précédemment, à l’exception de Heimat, sont des pages unidimensionnelles avec animations Flash. La lecture y est somme toute linéaire ou partiellement fracturée par le mouvement de caractères sur la page. L’inscription d’Étang dans l’ensemble Mandelbrot.fr apparaît comme une mise en perspective de tous les autres éléments de la « fractale ». Comme un rhizome, Étang n’est pas pris dans un système de filiation avec le site mère, mais plutôt dans une relation d’emprunts et de dons. Il reconduit certaines idées développées dans les autres textes de Saemmer concernant l’eau, mais vient défaire le principe d’unité en leur étant presque totalement différent dans sa présentation et par le thème qu’il développe. La navigation dans Étang permet enfin un ultime rapprochement avec les théories de Gilles Deleuze et de Félix Guattari parce qu’elle engendre une multiplicité de parcours par l’effet d’une mécanique combinatoire. Effectivement, par le biais de points lumineux, quatre choix sont d’abord offerts au lecteur afin de pénétrer dans l’œuvre. Son parcours sera ensuite influencé par ce choix premier. Par la suite, le poème ne se livrera pas de la même façon si l’on choisit d’activer un rond de poêle plutôt qu’un cadre au mur. Nos avons amplement navigué sur Étang sans jamais faire la même lecture. Aussi la mort, par son angoissante part d’inconnu nous apparaît comme un sujet fort approprié pour traiter du rhizome qui est toute perte de soi, ligne de fuite et mouvement. Qui plus est, l’absence de dénomination (nous ne connaissons jamais le nom du mourant) permet d’orienter la réflexion hors de l’individu, dans une subjectivité sociale ou commune et hors d’un temps déterminé.

Conclusion

Nous avons pu constater qu’Étang est une œuvre hypermédiatique qui est le résultat d’une longue maturation d’une réflexion sur les nouvelles textualités. Avant d’être poète, Alexandra Saemmer est avant tout une théoricienne qui s’intéresse aux nouvelles technologies et son investigation lui a permis de bâtir un site qui expose bien les changements importants que le Web apporte dans la littérature. Modification des habitudes de lecture par une navigation incertaine, intertextualité et extratextualité (dans Flux) sont tour à tour expérimentés par le lecteur qui pénètre dans l’univers de Mandelbrot.fr. Ainsi, il apparaît qu’Étang réussit un double mandat : il construit une réflexion philosophique sur la mort et il s’inscrit dans une expérience plus large sur les nouvelles textualités. De plus, comme nous l’avancions dans la dernière partie de ce texte, le poème interactif de Saemmer ouvre à d’intéressantes réflexions sur les formes fractales en ce qu’elles ont de multiples et singulières.

Consultez la fiche bonifiée d'Anaïs Guilet à propos de Mandelbrot.

Bibliographie

Œuvre étudiée

Saemmer, Alexandra, « Étang » dans Mandelbrot.fr, en ligne: http://www.mandelbrot.fr/index (consulté le 13 mai 2008)

Ouvrages théoriques

« Benoît Mandelbrot» dans Wikipédia – L’encyclopédie libre, en ligne: http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot (consulté le 13 mai 2008)

Deleuze, Gilles et Félix Guattari. « Rhizome » dans Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit, 1980, pp.9-37

Estève, Claude-Louis. Études philosophiques sur l’expression littéraire, Paris, Vrin Éditeur, 1938, 275 p.

Libis, Jean. L’eau et la mort, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1993, (Coll Figures Libre), 289 p.