Note de l'éditeur: cet article est une adaptation d'une communication livrée le 26 mars 2009 à l'Université Sherbrooke dans le cadre du 9ème colloque étudiant en littérature canadienne comparée intitulé « Les défis de la littérature comparée: transformer et redéfinir les paysages littéraires et culturels».

Commençons par une nouvelle peu réjouissante mais peu étonnante dans le contexte actuel de morosité économique : la littérature comparée est en crise. Depuis Sherbrooke, on peut entendre l’analyse de Richard A. Cavell qui, dans un article au titre révélateur 1, explique que la littérature canadienne comparée est « confronted with the problem of having […] to formulate comparisons based on difference » au moment même où il lui faut prendre en considération la « textualization of phenomena previously excluded from the literary-critical domain ». La discipline est donc touchée aussi bien dans son principe méthodologique (la comparaison) que dans son objet (la littérature). Un examen comparé posera des diagnostiques similaires aux Etats-Unis 2, en France 3 ou encore en Allemagne 4. La crise fait rage aussi en Inde 5 et au Brésil 6 mais les symptômes sont différents : il s’agit là, avant tout, de tirer le principe comparatiste hors de la sphère d’influence occidentale. Nous avons donc affaire à une crise internationale 7. L’inquiétude ne peut que croitre si l’on embrasse d’un regard rétrospectif l’histoire de la discipline. Dès 1963, un article de René Wellek 8 et un bref ouvrage d’ Etiemble 9 ont pour titre « la crise de la littérature comparée ». En 1984, Ulrich Wesstein conclue que la littérature comparée est en crise permanente 10. Adrian Marino lui fera écho en 1988 : « La Littérature comparée se trouve - soyons bref - en état de déroute perpétuelle » 11. Autant dire que la crise est structurelle. Faut-il pour autant en conclure à une mort inéluctable de la discipline ? A en croire Spivak 12, le soupçon d’ethnocentrisme qui pèse sur le comparatisme et la dissolution du littéraire dans les cultural studies condamneraient la discipline à disparaître. Je préfère me faire l’avocat du diable et transformer la crise en valeur, par un tour de passe-passe étymologique. Le substantif « crise » vient du grec « krisis », qui désigne le paroxysme d’un état critique mais aussi, comme antonyme de « krasis », le tri, la séparation, le classement et la différence 13. Faire de la crise le fondement de la littérature comparée, c’est donc penser le comparatisme comme une manière d’établir des distinctions. Je propose donc de fonder un « comparatisme différentiel » 14. Privilégiant la pratique sur la théorie, je définirai quelques règles exploratoires pour ce « comparatisme différentiel » chemin faisant, à partir de l’analyse de trois œuvres : le roman Le Désert mauve de Nicole Brossard, la version anglaise Mauve Desert de Susanne De Lotbiniere-Harwood et la version interactive d’Adriene Jenik : Mauve Desert: A CD-ROM Translation. Le mode de relation entre ces trois œuvres n’est autre que le principe génératif du roman de Brossard : la traduction.

Nicole Brossard est une auteure québécoise née à Montréal en 1943. C’est aussi une féministe militante qui fait de son homosexualité le fondement de sa pratique d’écriture. Le Désert mauve, publié à l’Hexagone en 1987, est une œuvre à la fois singulière et plurielle qui appelle, de ce fait, une approche comparatiste. Un premier récit d’une quarantaine de pages raconte, à la première personne et en français, la vie de la jeune Mélanie dans un motel tenu par sa mère, ses escapades dans le désert et sa rencontre amoureuse avec une femme géomètre, Angela Parkins. Un deuxième récit, qui occupe 250 pages, retrace les étapes de la traduction de l’histoire de Mélanie par Maude Laures, qui s’est enthousiasmée pour cette histoire que l’on vient de lire. La dernière section du livre correspond à la traduction proprement dite. Il s’agit, à nouveau sur une quarantaine de pages, d’une reprise, toujours en français, du récit initial. On comparera, à titre d’exemple, les premières phrases du premier récit et leur traduction telle qu’on peut la lire dans la dernière partie :

Le désert est indescriptible. La réalité s’y engouffre, lumière rapide. Le regard fond. Pourtant ce matin. Très jeune, je pleurais déjà sur l’humanité. 15

Le désert est indescriptible. La lumière avale tout, gouffre cru. Le regard fond. Aujourd’hui, pourtant. Très jeune, je désespérais déjà de l’humanité. 16

Dans la perspective du « comparatisme différentiel », la première question qui se pose est celle de la distinction entre les différentes parties du livre. Cette question est indissociablement liée à celle de la différence entre la langue (source) du premier récit et la langue (cible) de sa reprise.

Un point de départ est donné par les travaux de Sherry Simon qui est revenue à plusieurs reprises sur Le Désert Mauve 17. D’après Sherry Simon, le roman serait tripartite et ferait du passage du français vers le français une stratégie pour refuser l’altérité de la langue anglaise :

La réticence de Brossard à inclure la langue anglaise dans Le désert mauve est révélatrice d’une décision politique tout autant qu’esthétique. Les expériences de croisement de langues les plus audacieuses se passent aujourd’hui du côté anglophone surtout. Le protectionnisme francophone continue de jouer – avec raison, sans doute – dans un contexte nord-américain où le français est une langue très minorisée. 18

Selon cette analyse, partagée par d’autres éminents comparatistes, la traduction dans cette œuvre est un leurre qui masque une relation du même au même. 19

Ce qui rend cette œuvre fascinante à mes yeux, c’est la multiplicité des différentes manières possibles d’opérer la distinction entre les parties du texte. La tentative de penser un « comparatisme différentiel » impose de prêter attention à ces différences dans la manière de différencier. Une possibilité consiste à se référer, tout simplement, à la table des matières donnée à la fin du livre :

Le désert mauve 11

Un livre à traduire 53

Lieux et objets 67

Personnages 85

Scènes 125

Dimensions 145

Un livre à traduire (suite) 167

Mauve, l’horizon 179

Selon cette table, il conviendrait manifestement de compter quatre parties principales, la deuxième partie étant elle-même composée de quatre sections. Une partition beaucoup plus élaborée a été proposée par Lucie Hotte dans un article significativement intitulé « La partie et le tout : fragmentation et union dans Le Désert mauve de Nicole Brossard » 20. Lucie Hotte considère que le texte repose, dans sa globalité, sur une organisation ternaire, mais révèle des jeux d’enchâssements et de réfractions complexes qui corroborent l’idée, exprimée en quatrième de couverture, selon laquelle le roman de Nicole Brossard est « le premier roman postmoderne écrit au Québec ».

Je propose pour ma part de fonder la structuration du roman sur une économie visuelle, en mettant à profit l’importante iconographie du livre.

Conforme à son rôle d’identification, la première de couverture porte le nom de l’auteure, « Nicole Brossard », le titre de l’œuvre et son appartenance générique, « Le Désert mauve. Roman » et sa maison d’édition, « L’Hexagone ». Le lecteur ne peut manquer d’être surpris de découvrir, une fois le livre ouvert, une page de titre qui diffère significativement de cette première de couverture. Sur cette page de titre, seul le titre du roman demeure inchangé. L’auteure se nomme cette fois « Laure Angstelle » et la maison d’édition est devenue « Editions de l’Arroyo ». Le récit de Mélanie se présente ainsi comme une œuvre autonome. Sa traduction, qui occupe, on s’en souvient, la dernière partie du roman, est elle aussi précédée d’une page de titre. Cette nouvelle page de titre comporte le nom de l’auteure du texte source, « Laure Angstelle », le nom de la traductrice, « Maude Laures », le titre de la traduction, « Mauve, l’horizon » et une nouvelle maison d’édition : les « Editions de l’Angle ». Le roman se compose donc visuellement comme un diptyque avec deux volets bien distincts :

Tout diptyque qui se respecte doit s’articuler autour d’une charnière. Cette charnière se trouve au centre d’un portfolio, lui-même situé précisément à la moitié du livre.

Arrêtons-nous sur cette image. On y voit un homme en vue de trois quarts, face à un miroir qui ne réfléchit pas son visage mais une étrange lumière blanche que l’on peut supposer venue d’un flash. La présence centrale d’un homme dans ce livre où se croisent les destinées de femmes lesbiennes ne saurait être le fait du hasard. Plus signifiante encore que la présence masculine est l’objet qui l’accompagne : le miroir. Au lieu de renvoyer une image fidèle au même, ce miroir ne réfléchit rien, il annule la présence de l’homme et le prive de regard. Le miroir, véritable motif dans le tapis qui tisse l’ensemble du texte de Nicole Brossard, invite à mettre l’image en résonnance avec d’autres textes, comme par exemple ce passage de L’amèr :

Se répéter visage blanc devant la glace: je ne suis plus la même.

Pour une femme, c’est chercher là identité que d’être devant la glace. Et de n’y voir qu’une allusion. Illusion, métamorphose: regard de l’autre. 21

Dans le miroir, on se voit soi-même comme un autre. Le miroir figure donc non pas la relation du même au même mais la révélation d’une altérité interne. Ramenée à la structuration du texte, cette interprétation donne à penser que le français, en passant de l’autre côté du miroir, devient une autre langue. En d’autres termes, la relation spéculaire du français au français montre que cette langue est à la fois la même et une autre.

Tandis que l’opposition anglais/français constitue une ligne de démarcation extérieure au livre et renvoie à une conception essentialiste de l’identité, le travail de différenciation opéré par le texte prouve qu’il est possible de « devenir dans une autre langue » 22 sans quitter cette dernière. La métaphore de la traduction n’est plus ni absurde, ni exclusive. Elle révèle un potentiel d’étrangement interne à la langue. La dichotomie anglais/français est ainsi déjouée par la scission interne au français.

Il me semble donc possible d’aborder la traduction anglaise 23 de ce roman sans y voir un retour du refoulé. La traductrice, Susanne de Lotbinière-Harwood, est née à Montréal et sa langue maternelle est le français. L’anglais imprègne cependant jusqu’à l’orthographe de son prénom, Susanne, avec une « s », comme elle se plait à le souligner. Traductrice, mais aussi théoricienne de la traduction, elle est l’auteure d’un essai intitulé Re-belle et infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au féminin. The Body Bilingual : Translation as a Rewriting in the Feminine. Cet ouvrage est bilingue au sens fort du terme, puisque les deux parties du livre, celle rédigée en anglais et celle rédigée en français, sont autonomes et complémentaires. Ce choix du bilinguisme reflète au niveau de la forme ce que le livre revendique sur le plan du contenu : un statut non « ancillaire » 24 pour la traduction :

En se posant comme sujet de traduction, les traductrices féministes contredisent le discours mâle qui a habituellement assimilé le rapport auteur-traducteur à celui de maître-esclave, et font des rapports avec l’auteure un travail de collaboration entre co-créatrices. 25

Le courant féministe de la traduction a trouvé un point d’ancrage fort au Québec 26 où la pratique d’écrivaines comme Nicole Brossard invite à la co-création. A deux reprises, Susanne de Lotbinière-Harwood et Nicole Brossard ont publié des œuvres communes où cohabitent la version française et la version anglaise 27. Il semble difficile d’imaginer que l’auteure du Désert mauve n’avait pas en vue la traduction anglaise dès la rédaction du roman. Mauve Desert est bien le complément indispensable du Désert mauve 28 et reconduit le potentiel d’étrangement de l’original, cette fois au sein de l’anglais.

Alors que l’on pouvait croire que le français, replié sur lui-même, excluait la langue anglaise, il s’avère que la traduction permet de déjouer le face-à-face hiératique entre les deux langues. Envisagées selon un « comparatisme différentiel » qui reconnaît leurs hétérogénéités respectives, les littératures québécoises et canadiennes cessent d’être polarisées selon une dichotomie stérile et peuvent être pensées comme complémentaires.

Le roman de Nicole Brossard invitait à déplacer les distinctions traditionnelles en opérant, par un singulier travail de différenciation, une mise en scène de l’« hétérogénéité constitutive » 29 du français. La version anglaise de Susanne de Lotbinière-Harwood déjouait la dichotomie entre les littératures québécoises et canadiennes. Une troisième et dernière œuvre, la version produite par Adriene Jenik sous le titre Mauve Desert: a CD-ROM Translation 30, interroge le rapport de la littérature à l’objet livre. Adriene Jenik est née 1964 dans le New Jersey. Elle est artiste multimédia et professeure associée dans le département des Arts Visuels de l’Université de Californie, à San Diego. L’œuvre d’Adriene Jenik, parue en 1997, est l’une des toutes premières adaptations d’un texte littéraire à un support multimédia. « Traduction » désigne ici donc ici un transfert intersémiotique 31, tout en faisant écho au principe organisateur du roman de Brossard. Le travail précurseur d’Adriene Jenik est malheureusement difficilement accessible aujourd’hui en raison de la vétusté du programme utilisé (Macromedia Director 5.0 pour Mac) 32. Sans prétendre à une analyse exhaustive de l’œuvre 33, je m’arrêterai sur deux caractéristiques signifiantes pour penser un « comparatisme différentiel » : le montage sonore de l’hétérolinguisme et la dimension interactive qui modifie en profondeur la relation texte/lecteur.

La première séquence audio-visuelle représente un trajet en voiture de Mélanie, filmée depuis l’intérieur de la voiture, de dos. L’utilisateur voit donc la route par dessus l’épaule de la jeune fille et un fragment de son visage dans le rétroviseur. La bande son, d’une durée d’une minute, superpose les premières phrases du roman en trois langues : français, anglais et espagnol. L’utilisateur entend donc simultanément trois versions du texte. Voici une transcription approximative des 30 premières secondes :

Intriguée par la présence de ce troisième terme que constitue la langue espagnole, j’ai demandé à Adriene Jenik comment elle envisageait le rapport anglais/français dans la littérature québécoise. Voici ce qu’elle m’a répondu dans un message électronique du 5 février 2009 :

In my experience roaming the desert southwest, which extends beyond national borders, I thought of the language of the desert as closer to Native American tongues and Mexican Spanish, so these seemed crucial to include in the overall sonic landscape of the piece. I was of course aware of and sensitive to the politics of language in Quebec, but language battles were/are also being waged in the Southwest around state-enacted “English Only” laws that were/are a response to anti-illegal immigrant sentiment taking hold in the US since the early 1990s. 35

L’apparente dichotomie anglais/français n’en finit pas de s’ouvrir à partir de cette œuvre apparemment monolingue qu’est Le Désert mauve 36. Pour reprendre la métaphore spéculaire, on pourrait dire qu’au miroir s’est substitué un prisme, permettant des jeux de reflets plus complexes. C’est précisément cette image qu’emploie Adriene Jenik, lorsqu’elle explique :

In fact I loved the playfulness of Brossard’s text and my process of reading it (flipping back and forth), and indeed I hoped that my production would not just mirror, but refract and multiply this pleasure through the experience of one’s personal navigation of the piece. 37

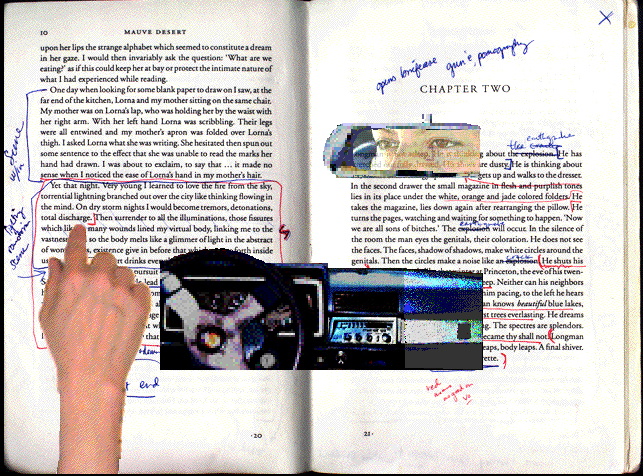

Cette réfraction est, bien entendu, facilitée par le support multimédia qui permet d’associer le texte, l’image et le son. Mais le CD-ROM fait plus encore, en permettant à l'utilisateur d'accomplir sa propre navigation dans l'œuvre par le biais de l'interactivité 38. A partir de la page d’accueil, celui-ci peut sélectionner la langue (anglais ou français) et choisir de se référer au mode d’emploi, de lire une description des personnages ou la quatrième de couverture du roman, d’accéder aux crédits, ou d’engager la navigation. Le reste de l’exploration est un mixte d’options laissées à la libre disposition de l’utilisateur et de séquences déterminées qui ne peuvent être interrompues. Métaphorique de la navigation dans son ensemble, la carte permet de sélectionner le lieu où se rendre et donc d’organiser la topographie du récit selon un ordre libre.

Malgré cette modification en profondeur du pacte de lecture, l’œuvre d’Adriene Jenik ne relègue pas l’objet livre aux oubliettes. L’image suivante figure deux types de relations. On observe la relation du CD-ROM et de l’utilisateur, dont la main est représentée ici pour lui indiquer la possibilité d’actionner les différents boutons du tableau de bord. Mais on constate aussi la relation entre le CD-ROM et l’objet livre qui, entièrement annoté, fait ici office de trame de fond. Le livre apparaît dans bien d’autres séquences, notamment celle de la bibliothèque, où sont exposés les ouvrages qui ont servi à la réalisation de l’œuvre, un dictionnaire et d’autres manuscrits.

Interrogée sur sa vision de l’avenir du livre, Adriene Jenik répond qu’elle ne pense pas que cet objet va disparaître. Elle n’en imagine pas moins des formes alternatives dans son projet SPECFLIC, consultable en ligne à l’adresse www.specflic.net. La muséification du livre, vécu comme désuet et anachronique, s’accompagne d’une célébration renouvelée de la littérature. Sans se lancer dans le débat de fond sur la quintessence de la littérarité, cet exemple me semble prouver que la littérature peut avoir des développements, notamment hors de l’objet livre, sans pour autant disparaître corps et âme dans le corps mou des « produits culturels ».

Revenons, en guise de conclusion non conclusive, aux questions laissées en suspens dans l’introduction. En quoi le « comparatisme différentiel » diffère t-il du comparatisme tout court ? Aucune des propositions ci-dessous, empiriquement tirées d’une unique analyse, n’a de valeur prescriptive. Le « comparatisme différentiel » me semble commencer avec le choix de l’objet. Je ne crois pas que la dissolution de la littérature dans les pratiques étudiées par les cultural studies soit bénéfique ni inévitable, puisque bien des œuvres littéraires, notamment hypermédiatiques, élargissent considérablement le nombre des objets littéraires. Parmi ces littératures anciennes ou contemporaines, le « comparatisme différentiel » pourra privilégier l’analyse des œuvres travaillées par la différence, particulièrement celle des œuvres hétérolingues 39. Rey Chow, qui rappelle que « being multilingual does not necessarily free one from bigotry » 40, met en garde contre la tentation de reconduire indûment des frontières héritées de conceptions nationalistes et essentialistes de l’identité. Enfin, il me semble essentiel de porter une attention spécifique aux faits de traduction, en envisageant les versions traduites dans un rapport non hiérarchique avec l’original.

Consultez la fiche bonifiée de Joël Gauthier pour cette oeuvre.

[1] Richard A. Cavell, « "Comparative Canadian Literature" as Crisis and Critique: Towards Comparative Cultural Studies », in Textual Studies in Canada 5, été 1994, pp.7-14.

[2] Charles Bernheimer, «Introduction: The Anxieties of Comparison », in Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Baltimore, The Johns Hopkins UP, 1995, pp.1-17.

[3] Anne Tomiche et Karl Zieger (éd.), Littérature générale et comparée en France en 2007, Presses Universitaires de Valenciennes, 2007 et Emilienne Baneth-Nouailhetas et Claire Joubert (ed.), Comparer l'étranger - Enjeux du comparatisme en littérature, « Interférences », PU Rennes, 2006, 176p.

[4] Doris Bachmann-Medick (éd.), Kultur als Text : Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft, "Kultur & Medien", UTB, Stuttgart, 2004, 349p.

[5] Gurbhagat Singh (ed), Differential Multilogue: Comparative Literature and National Literatures, Delhi, Ajanta Publications, 1991 et Bijay Kumar Das, « Comparative Literature in India: a Perspective », in C. R. Visweswara Rao et R. K. Dhawan (ed.), Comparative Indian Literature, New Delhi, Prestige Books, 2001, p.29-35.

[6] Silviano Santiago, « Apesar de dependente, universal », in Vale quanto pesa, Rio, Paz e Terra, 1982, pp.13-24.

[7] Franco-Carvalhal (ed), Comparative Literature Worldwide, Montevideo, ICLA, 2000 et Jean Bessière, « Discours du Président sortant », in ICLA Bulletin, xxi (1), 2002, pp.4-17.

[8] René Wellek,« The Crisis of Comparative Literature », in Stephen G. Nichols, Jr. New Haven (ed.), Concepts of Criticism, Yale University Press, London, 1963, pp. 282-295.

[9] René Etiemble, Comparaison n'est pas raison. La crise de la littérature comparée, « Les Essais », Gallimard, Paris, 1963, 118 p.

[10] Ulrich Weisstein, « D’où venons nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? The Permanent Crisis of Comparative Literature », in Canadian Review of Comparative Literature 11(2), juin 1984, pp.167- 192.

[11] Adrian Marino, Comparatisme et théorie de la littérature, Puf, Paris, 1988, p.10.

[12] Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a discipline, Columbia UP, 2003, 128p.

[13] Marie-José Mondzain, « Qu’est-ce que la critique », in Jean-Michel Frodon (éd.), L'œil critique: le journaliste critique de télévision, De Boeck Université, 2002 p.18-19.

[14] Cette heureuse formulation est proposée par Ute Heidmann, « Comparatisme différentiel et analyse de discours. La comparaison différentielle comme méthode », in Jean-Michel Adam et Ute Heidmann (éd.), Sciences du texte en analyse de discours, Slatkine Erudition, Genève, 2005, p.102. D’après elle, le « comparatisme différentiel » sur deux principes : l’approche énonciative qui considère les textes comme des discours et l’articulation non hiérarchique de ces textes avec leurs traductions.

[15] Nicole Brossard, Le Désert mauve, L’Hexagone, Montréal, 1987, p.11 selon la pagination générale, indiquée en bas de page au centre ; p.1 selon la pagination autonome de la section, indiquée en haut à droite.

[16] Idem, p.181 selon la pagination générale (bas, centre), p.1 selon la pagination autonome (haut, droite).

[17] Trois publications majeures de Sherry Simon envisagent Le Désert mauve dans une perspective comparatiste :

· « Poétiques de la traversée: Montréal en traduction », Cités, 23, 2005 (3), pp. 31-43. Comparaison avec les traductions de Leonard Cohen par Michel Garneau, Gail Scott et Agnes Whitfield.

· « Interférences créatrices: poétiques du transculturel », Revista Mexicana de Estudios Canadienses 10, 2005, pp. 211-219. Comparaison avec les traductions ludiques d’Erin Mouré, les «traductions sans original» d’Agnès Whitfield et la «transfiguration» pratiquée par Jacques Brault et E. D. Blodgett.

· Le trafic des langues : traduction et culture dans la littérature québécoise, Montréal : Boréal, 1994, p.75-91. Le chapitre intitulé « La traductrice, héroïne postmoderne » compare Le Désert Mauve avec Les Grandes Marées de Georges Poulin.

[18] Sherry Simon, « Poétiques de la traversée: Montréal en traduction », art. cit., p.38.

[19] Par exemple : Robert Dion, « Traduction et interprétation, Le désert mauve», in Robert Dion, Le moment critique de la fiction: les interprétations de la littérature que proposent les fictions québécoises contemporaines, Nuit Blanche, Montréal, 1997. p. 61-88 et Ana Lúcia Silva Paranhos, « Le désert mauve: l'enjeu de la traduction vu par Nicole Brossard », in Interfaces Brasil/Canadá 7, 2007, pp.9-32.

[20] Lucie Hotte, « La partie et le tout : fragmentation et union dans Le Désert mauve de Nicole Brossard », in Littératures 11, 1993, p.53-66.

[21] Nicole Brossard, L’amèr ou le chapitre effrité, Quinze, Montréal, 1977, p.36.

[22] Nicole Brossard, Le Désert mauve, Op. cit., p.55.

[23] Susanne de Lotbinière-Harwood, Mauve Desert, Coach House Press, Toronto, 1990, 202p.

[24] Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Gallimard, Paris, 1984, p.14.

[25] Susanne de Lotbinière-Harwood, Re-belle et infidèle : la traduction comme pratique de réécriture au féminin. The Body Bilingual : Translation as a Rewriting in the Feminine, Éditions du remue-ménage, Montréal, 1991, p.22-23.

[26] Luise von Flotow, « Feminist Translation : Contexts, Practices and Theories », TTR 4(2), 1991, p. 69-84.

[27] Nicole Brossard et Susanne de Lotbinière-Harwood, Sous la langue/Under tongue, Gynergy Books, Charlottetown, 1987 et She would be the First Sentence of my Next Novel / Elle serait la première phrase de mon prochain roman, Mercury Press, Toronto, 1998. On notera aussi la publication, avec Daphne Marlatt, du recueil de poésies bilingue Mauve chez NBJ à Montréal en 1985.

[28] Un indice est donné par la section « Un livre à traduire », section dont le titre en le dédoublement indiquent la quête de ce complément nécessaire qu’est la traduction. On peut entendre ici résonner l’idée de la « traductibilité » selon Walter Benjamin, cf. « L’abandon du traducteur : Prolégomènes à la traduction des « Tableaux parisiens » de Charles Baudelaire », trad. Laurent Lamy and Alexis Nouss in TTR : traduction, terminologie, rédaction 10 (2), 1997, p. 13.

[29] Jacqueline Authier-Revuz, « Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive : éléments pour une approche de l’autre dans le discours », in DRLAV 26, 1982, p. 91-151.

[30] Adriene Jenik, Mauve Desert: a CD-ROM Translation, Shifting Horizons Productions, 1997.

[31] Roman Jakobson, « Aspects linguistiques de la traduction » in Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, pp. 78-86.

[32] Je tiens à remercier Alice van der Klei et plus largement le Laboratoire NT2 : nouvelles textualités, nouvelles technologies de l’Université du Québec à Montréal pour leur soutien et leur disponibilité. L’œuvre d’Adriene Jenik est consultable dans leurs locaux.

[33] Pour une description plus complète, on se référera à Denis Bachand, « Du roman au cédérom. Le désert mauve de Nicole Brossard », in Michel Larouche (dir.), Cinéma et littérature au Québec: rencontres médiatiques, XYZ, Montréal, 2003, p.43-53. Il s’agit, à ma connaissance, de l’unique analyse de cette œuvre.

[34] La version espagnole est tirée de Mónica Mansour, El Desierto malva, J. Mortiz, México, 1996, 205p. Sur l’absence de réception de cette traduction que je n’évoque moi-même qu’en passant : María Sierra Córdoba Serrano, « Nicole Brossard traduite en Espagne : re-belle et infidèle? », in TTR : traduction, terminologie, rédaction 18(1), 2005, pp. 91-126.

[35] Adriene Jenik, message électronique du 5 février 2009. Un grand merci Adriene pour ta participation à ce work-in-progress.

[36] Pour faire justice au roman de Nicole Brossard, il faudrait rappeler que l’anglais et l’espagnol n’en sont pas exclus. L’espagnol est présent sous la forme d’emprunts en italiques (les fleurs de senita, le saguaro, Ocotillos, mariposas) tandis que l’anglais fait des apparitions plus étendues et donne même l’occasion de jeux de mots comme « Of course Mélanie is night teen », p.50.

[37] Adriene Jenik, message électronique du 5 février 2009. C’est moi qui souligne.

[38] Pour une théorie de la littérature hypermédiatique, on pourra lire, notamment:

· George P. Landow, Hypertext 2.0, The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technologie, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1997.

· Jean Clément, « Du texte à l'hypertexte: vers une épistémologie de la discursivité hypertextuelle », in Hypertextes et hypermédias: Réalisations, Outils, Méthodes, Hermès, Paris. 1995.

[39] Le néologisme est emprunté à Rainier Grutman, Des langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois, Fides, Québec, 1997, 224p. L’importance de l’hétérolinguisme pour la littérature comparée a déjà été soulignée par Anne Tomiche, « Comparatisme et altération dans la langue », in Emilienne Baneth-Nouailhetas et Claire Joubert, Comparer l'étranger, Enjeux du comparatisme en littérature, Op. cit., p.163-176.

[40] Rey Chow, « In the Name of Comparative Literature », in Charles Bernheimer (ed.), Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, Op. cit., p.111.