« Car un mot n’est pas fait pour bouger. […]

Dès qu’il bouge, le mot devient image. »

-Hervé Fischer, Les écrivains émigrants

Qu’arrive-t-il lorsqu’on ne peut plus compter sur la solidité du mot? Les lettres tracées sur une page possèdent une matérialité : molécules d’encre sur pulpe de papier qui dessinent des formes que l’œil sait reconnaître d’une fois à l’autre. Depuis des siècles, cette matérialité repose sur des conventions : typographie, organisation tabulaire de la page, repères visuels. Roger Chartier s’est fait l’historien de ces pratiques textuelles. Selon lui, la transformation du médium entraînerait naturellement un bouleversement de la lecture. Dans son essai Histoire de la lecture; un bilan des recherches, il nous parle d’une révolution des compétences de lecture qui eut lieu au Moyen Âge : à l’intérieur même des conditions de production du codex se trouvaient les germes de la transition de l’oralité vers la lecture silencieuse. Parallèlement à la compétence de lecture, l’organisation des conventions du texte s’est développée puis stabilisée. Progressivement, la littérature est devenue un lieu de méditation, de contemplation, d’immobilité. L’essor des technologies de l’information vient chambouler à nouveau tout ceci. À l’aide de l’informatique, on peut extirper le texte de son support papier, le façonner, le modeler, en faire une matière plastique. Soudainement, le mot se met à bouger. Ce faisant, il entraîne à sa suite nos conceptions familières et fait surgir tout un questionnement : qu’est-ce exactement que le texte? est-il image? une image peut-elle être du texte? Dès lors, il sera nécessaire de s’appliquer à redéfinir les anciens concepts. Roland Barthes exposait en 1971 dans Le bruissement de la langue la scission entre l’œuvre et le texte: il conviendra désormais de parler de la textualité comme d’un champ ou d’une pluralité. Barthes se positionnait avant l’explosion des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des nouvelles formes de textualité. Sa réflexion, bien qu’annonciatrice, n’a pu englober toute la complexité des phénomènes actuels. À l’intérieur de certaines œuvres hypermédiatiques, le texte ne serait-il devenu qu’un simple matériau, utile à l’expression artistique par sa forme mais évacué de tout son sens? Le court-métrage Typolution d’Olivier Beaudoin se trouve à « mettre en chair » un tel questionnement, à travers son contenu et sa forme.{C}

C’est à partir de son site Web obeaudoin.com qu’Olivier Beaudoin met son clip en format Quicktime à la disposition des internautes. Au premier abord, le principe en est simple : représenter l’action exclusivement à l’aide de caractères typographiques. Typolution n’est pas une œuvre interactive (outre l'activation du vidéo), mais l'usage du son, de l’image et du texte la classe du côté du multimédia. Le style est épuré : les lettres sont en noir sur fond blanc, sans aucune nuance de gris. Les caractères sont agencés de manière à recréer divers objets : nuages, soleil, fleurs, insectes, etc. Un message à portée environnementale est livré à travers une narration en deux temps. Dans le premier segment, le soleil et la pluie font surgir du sol une multitude de fleurs, d’arbres et d’insectes. Un changement d’intensité dans la musique marque le second segment. C’est alors un premier immeuble à logements, puis une quantité d’autres qui poussent du sol et prennent la place de la végétation. À l’arrière, des usines laissent échapper leur fumée dans l’air. Les nuages reviennent alors, noirs de pollution, et les pluies acides achèvent de tuer les plantes qui avaient survécu. Le dernier plan montre une fleur dont les pétales en constituées de points d’interrogation s’effeuillent et tombent au sol, comme autant de questions suite à une pareille destruction. En 3 minutes et 11 secondes, Olivier Beaudoin présente un petit film dont la qualité d’exécution lui a valu plusieurs prix 1.

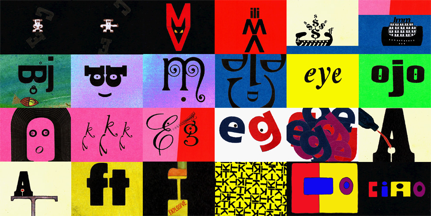

Si Typolution mérite de notre part une attention accrue, c’est que le traitement de la textualité y est problématique et entraîne une question cruciale : avons-nous affaire ici à du texte ou pas? La manipulation de la typographie n’est pas nouvelle en littérature. Mallarmé l’expérimentait déjà dans Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, poème interrompu à sa mort en 1898. Barthes parle du texte comme du lieu du jeu : « l’infini du signifiant ne renvoie pas à quelque idée d’ineffable (de signifié innommable), mais à celle de jeu » 2. Il semble que la lettre laisse encore plus de place à la dimension ludique. Ce n’est pas une coïncidence si le domaine de la publicité l’a largement utilisé, notamment à travers la pratique du logo. Qui ne reconnaîtrait pas la signature iconique de Coca-Cola? L’animation typographique a donc souvent été le lieu de l’exploration ludique. Par exemple, le graphiste italien Simon Segni met également sur son site web, www.simonsegni.it, un court-métrage dans lequel il joue sur la forme des lettres. L’image suivante montre un petit aperçu de la nature de son travail.

Le jeu sur la typographie peut donc prendre plusieurs formes. Toutes ont par contre l’intérêt d’amalgamer la dimension iconique et textuelle pour constituer un iconotexte. Par exemple dans l’illustration précédente, on peut lire le mot « eye »; le caractère explicitement iconographique correspondrait alors à l’utilisation de la couleur, au collage inégal des lettres, et à l’addition de points noirs figurant des pupilles aux deux « e ». L’iconotexte consiste ici en un jeu d’anthropomorphisation où le signifié du mot « œil » est entremêlé à son signifiant par l’image.

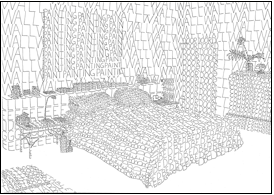

Le court-métrage Typolution est donc d’ordre iconotextuel. Il est pourtant d’une facture différente de l’animation de Simon Segni. L’image suivante, tirée d’une série de dessins intitulée « modernMantra » par l’artiste Thomas Broomé, pourra nous fournir une piste vers la nature de cette distinction.

On y voit une chambre à coucher où la surface de tous les éléments du décor est constituée de mots désignant l’objet représenté. Ainsi, bed, ledge, door, wall, sont utilisés pour désigner, mais également pour délimiter l’espace, la surface et la matérialité même de l’objet représenté. On assiste ici à une superposition plus étroite entre le signe et l’objet représenté, entre le signifié et le signifiant de l’iconotexte. C’est un procédé de même nature qui est à l’œuvre dans Typolution : le caractère typographique ne renvoie pas à un objet, il est l’objet. Au temps 00:10 du clip, on voit des virgules tomber des nuages. Instantanément, la virgule quitte son essence textuelle pour se faire l’image d’une goutte de pluie. Quelle différence y aurait-il alors entre la pluie représentée par une virgule ou par de longs traits droits comme on le voit souvent dans la bande dessinée? C’est que le trait n’est pas du texte. En retour, la virgule est intrinsèquement signifiante. La goutte représentée par la virgule se dote d’une couche de sens supplémentaire, qui serait la « suspension » dans le temps et l’espace, jusqu’à ce qu’un point d’exclamation y mette fin lorsque la goutte heurte le sol. À chaque instant, le texte et l’image entrent en résonance pour créer un iconotexte au signifié complexe.

Ainsi, chaque image peut être réduite en unités plus petites, jusqu’au signe typographique constituant la plus petite unité de sens. En ce sens, l’image s’approcherait ici de la définition linguistique de la phrase : « La forme d’une unité linguistique se définit comme sa capacité de se dissocier en constituants de niveau inférieur. Le sens d’une unité linguistique se définit comme sa capacité d’intégrer une unité de niveau supérieur. »3 Puisque la forme et le sens sont les revers d’une même chose, le changement de l’un se répercute aussitôt chez l’autre. Typolution illustre bien ceci au temps 01:53, lorsque le premier H.L.M. surgi du sol. Si on peut questionner la virgule en tant que textualité, il est indéniable que le mot H.L.M. constitue du texte, puisqu’il possède sa définition propre dans le dictionnaire.

Olivier Beaudoin prend chacune des lettres de l’acronyme, les redresse dans un espace à trois dimensions pour en faire les murs d’une structure rectangulaire poussant du sol. Voilà une démonstration exemplaire de la plasticité du texte dans un contexte iconographique. La puissance d’évocation d’une telle technique est indéniable : il faudrait tout un paragraphe pour expliquer textuellement l’invasion de l’environnement par l’urbanisation, alors que dans Typolution, il suffit de montrer le texte à l’œuvre, tout d’abord en présentant l’objet textuel :

Puis en le faisant bouger dans l’espace virtuel :

Il va sans dire que le décodage d’un message comme celui-ci s’écarte substantiellement de la lecture « traditionnelle » linéaire. La linéarité est rompue tant dans le temps, puisque la lecture est assujettie au rythme de la succession des images, que dans l’espace, comme dans l’exemple précédent où à aucun moment il n’est possible de voir le mot H.L.M. en son entier. D’autre part, la rupture de la linéarité spatiale s’effectue également dans la pluralité des signes donnés à décoder à tout moment, plutôt que juxtaposés en sèmes dans une phrase. Typolution, en faisant céder la linéarité textuelle, ouvre les portes sur un monde où le fantastique devient réaliste, en ce sens que des H.L.M. peuvent pousser littéralement comme des champignons, et que les fleurs peuvent poser des questions.

De nombreux changements ont marqué l’histoire de la littérature, mais si l’on se rapporte à la pensée de Roger Chartier, une constante est à retenir : un changement dans le support du texte et dans ses moyens de production s’est inévitablement accompagné d’une transformation du contenu et des habitudes de lecture. Depuis quelques années, le progrès technique en informatique a permis à des artistes de travailler sur cette matérialité du mot pour l’animer, le transformer, en faire quelque chose d’autre. Le court-métrage d’animation d’Olivier Beaudoin est un exemple bien réussi d’un tel travail. Typolution n’est pas une œuvre hypermédiatique; ce n’est pas par son interactivité qu’elle vient questionner la nature de la textualité. Par contre, en tant qu’œuvre multimédiatique, elle parvient efficacement à remettre en cause la nature du lien entre le signifiant et le signifié, entre le signe et l’image. Typolution est un jeu sur la textualité en même temps qu’une expérimentation : il y est montré comment le niveau iconique peut influencer le niveau textuel, de la même façon que l’utilisation du caractère typographique parvient à imposer sa forme à l’objet, par exemple en changeant ceci:

en cela:

Considérant alors la présence effective d’une nouvelle forme de textualité dans Typolution, on peut se demander si ce n'est pas un peu le statut de la littérature qui est questionné par le travail d'Olivier Beaudoin. Faut-il voir en lui un écrivain ou, au contraire, un artiste nouveau genre, un « plasticien du XXIe siècle » appelé par la nouvelle textualité? En guise de réponse, il conviendrait peut-être ici de reprendre à nouveau les mots d’Hervé Fischer :

Nous sommes peut-être enfin ces postécrivains que nous n’osions pas encore espérer. Notre peau est protéiforme, notre silhouette changeante, notre taille indécise; on croit nous voir danser, mais nous chantons avec les sirènes; nous jaillissons comme des poissons volants sur les flots cathodiques. Nous sommes comme des notes de musique qui parlent, comme des mots qui chantent, comme des danseurs qui lisent, comme des virus qui changent la couleur du ciel, comme des mèmes qui ne sauraient plus très bien ce qu’ils sont, mais qui croiraient quand même dur comme fer à l’avenir. 4

Le visage de la littérature change à la vitesse du paysage technologique. Chaque nouvelle création artistique qui joue sur la frontière entre les genres, qui amalgame les nouvelles technologies à la textualité et qui change les repères millénaires de notre relation au texte est une percée en des terres inconnues. La littérature s'est bâtie sur un objet solide : un ensemble de lettres imprimées sur la page. Qu'arrive-t-il alors de l'édifice littéraire lorsque la lettre se met à bouger?

Consultez la fiche bonifiée de cette oeuvre

Bibliographie

Barthes, Roland. « De l’œuvre au texte », dans Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Points, 1984, p. 74.

Beaudoin, Olivier. 2008. « Portfolio ». In Olivier Beaudoin + Kalomnie. En ligne. http://kalomnie.ca (consulté le 30 avril 2008)

Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale. Paris, Gallimard, 1966.

Broomé, Thomas. 2008. Thomas Broomé En ligne : http://thomasbroome.se/work.htm (consulté le 2 mai 2008)

Chartier, Roger. Histoire de la lecture dans le monde occidental. Paris, Éditions du Seuil, coll. Points / Histoire, 2001.

Fischer, Hervé. « Les écrivains émigrants », dans Navigations technologiques. Montréal, VLB éditeur, 2004.

Segni, Simon. 2008. « Il segno animato ». In SimonSegni. En ligne : http://www.simonsegni.it/simonbosco/simonsogni/segnoanimato.htm (consulté le 30 avril 2008)

[1] Pour la liste complète des prix et distinctions remportés par le court-métrage, consultez le site Web de l'artiste au www.obeaudoin.com

[2] Roland Barthes, « De l’œuvre au texte », dans Le bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, Points, 1984, p. 74.

[3] Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, pages 126-127

[4] Hervé Fischer, « Les écrivains émigrants », dans Navigations technologiques, Montréal, VLB éditeur, 2004, p. 128.