Nombreuses sont les métaphores pour décrire la lecture sur Internet : on parle couramment de navigation – métaphore qui, pour Bertrand Gervais, «est un signe évident d’une manipulation toujours lacunaire» 1 – mais lire sur Internet, c’est aussi visiter un musée, c’est jouer, échanger, etc. En fait, il y a peut-être autant de métaphores qu’il y a de textes; et si l’art et la littérature hypermédiatiques en rendent compte de manière aussi radicale, c’est – semble-t-il – parce que les œuvres appartenant à ce «corpus» s’affirment les unes par rapport aux autres dans ce qu’elles ont de plus singulier… Prenons, par exemple, Being Human / Étant humain d’Annie Abrahams et Principes de gravité de Sébastien Cliche : voilà deux œuvres hypermédiatiques qui donnent lieu à des expériences de lecture tout à fait différentes. En quoi? C’est ce que je me demanderai ici. Pour ce faire, je raconterai d’abord ma première relecture de Being Human / Étant humain – je l’avais déjà lu, quelques semaines plus tôt – puis ma première relecture de Principes de gravité. En me référant à ces «comptes-rendus» de même qu’à mes relectures subséquentes, je ferai état des rapports entre manipulation, compréhension et interprétation dans l’une et l’autre expérience de lecture – histoire de les comparer; puis, je mobiliserai les processus de lecture tels que décrits par Gilles Thérien dans son article L'exercice de la lecture littéraire 2: perceptuel, cognitif, argumentatif, affectif et symbolique. Il sera ensuite question de la représentation que je me faisais de mon activité, de moi-même, de l’autre tandis que je lisais; le concept d’espace rescriptural de Saint-Gelais me sera nécessaire… Finalement, je me pencherai sur la représentation que je me faisais de l’objet-texte lui-même.

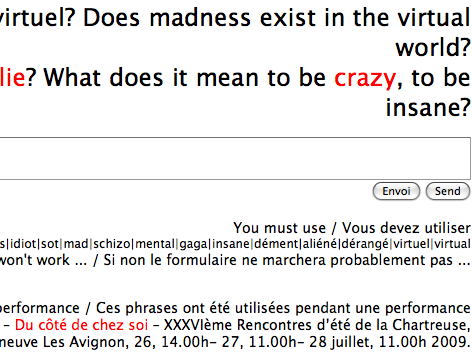

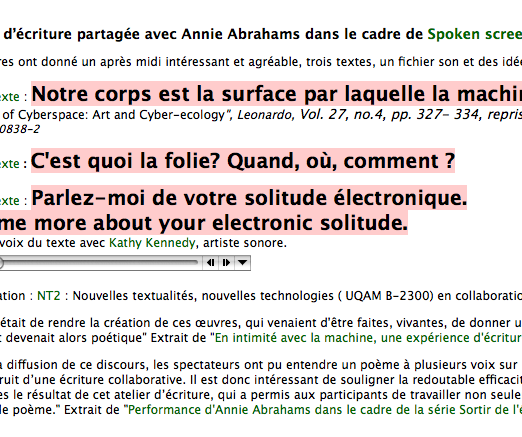

Dès que j’ai rouvert Being Human / étant humain – qui est une œuvre en soi, mais aussi un portail menant à d’autres œuvres –, j’ai été étonné : l’arrière-plan avait été modifié depuis ma dernière visite. J’avais devant moi un tourbillon de peinture bleu et mauve; j’entendais une chanson : «Electronic – Solitude». L’effet était… étrange; les «solitude / solitude / solitude» de la chanson serviraient d’ailleurs de bruit de fond à ma lecture, ma navigation. Internet Explorer – ou tout autre logiciel de navigation – fait partie, dit-on, du dispositif qui donne accès à l’œuvre; je l’exploiterais pour ne pas quitter http://bram.org, histoire de circonscrire – ou plutôt, contenir – l’objet à lire : je poserais mon curseur sur l’hyperlien et vérifierais si la destination correspond au domaine http://bram.org. J’ai malgré tout cliqué sur «DISCOURS POPULAIRE sur la violence», puisque Internet Explorer «lisait» http://www.revuebleuorange.org/bleuorange/01/abrahams/ et que j’étais curieux – c’était l’UQAM, le NT2, c’était bleuOrange, j’en avais entendu parler… J’ai reconnu le logo du magazine, lu en diagonale le texte écrit dans le rectangle; j’avais l’impression d’être en présence d’une foule, il y avait trop de voix pour être attentif à chacune, je perdais le fil. Je n’ai retenu que : «Au moins quand elle explosera [la violence], elle nous rafraîchira le climat», j’ai imaginé des bombes, un hiver nucléaire… Puis j’ai cliqué sur le rectangle; une fenêtre s’est ouverte; un à un des segments, des mots ont surgi, se sont alignés. J’ai lu plus attentivement, peut-être parce que je n’avais plus affaire à un bloc désormais : les segments se découpaient, pour moi, dans le temps. Pourquoi?... J’ai fermé la fenêtre. J’avais des mots en tête : «interdire les jeux de guerre à la récré?». J’ai jugé que c’était stupide. J’avais joué à la guerre, petit, et… Quelques minutes après, je naviguais sur http://www.bram.org/txt/indexuqam.html, un «mini-portail» lui aussi. J’ai lu : «Notre corps est la surface par laquelle la machine a accès au réel.» J’ai pensé à Deleuze; le corps est plus qu’une surface, il est nous, il est les machines désirantes – j’ai d’ailleurs ouvert une fenêtre pour vérifier, par l’intermédiaire de http://wikipedia.org, si Deleuze et Guattari parlaient bel et bien de «machines désirantes» ou de «machines-désir»… Puis, coup d’œil sur la traduction : «Our body is the screen (the signifying surface) by which the machine has access to reality.» La métaphore n’est pas sans intérêt, on parle de screen (the signifying surface) ici au lieu de simple surface; mais il y a quand même ce schisme corps/esprit, ça m’irrite, c’est trop idéaliste à mon goût…

J’ai poursuivi ma navigation; dans l’heure qui a suivi, j’ai – entre autres – pris connaissance d’un atelier d’écriture qui s’était tenu à l’UQAM : encore un bloc de texte écrit porté, me semblait-il, par des dizaines de voix – et que j’ai lu avec plus ou moins d’attention… J’ai également lu les réponses à une question – encore une! – de Abrahams : «C’est quoi la solitude? Quand, où, comment?» J’ai retenu : «Cet homme à quatre patte [sic] a voulu un jour scanner la lune.» J’estimais ce segment beau, poétique… Je continuais à cliquer, et à mesure que je cliquais, cliquais, j’avais l’impression de piller un musée, parce que je cliquais à toute vitesse, je prenais, lisais, sans accorder d’attention à ce que je prenais, lisais – comme s’il y avait urgence. Je faisais fréquemment appel aux fonctions d’Internet Explorer pour revenir sur mes pas, récupérer une page, etc. Éventuellement je suis tombé sur un film de… deux images dans lequel Annie Abrahams s’épilait, là, devant moi; et, plus tard, sur un film – très court lui aussi – dans lequel Abrahams se tordait de douleur – de douleur, ai-je supposé, parce que l’intitulé de la page était «Why suffer?». Des sons dissonants fusaient; j’avais comme mal; dès lors, l’image d’Abrahams se tordant de douleur servirait de toile de fond à mon activité de lecture – accompagnant les «solitude / solitude / solitude» qui continuaient à marteler ma tête… J’ai cliqué sur «Close» : a surgi une page où on me demandait : «what to do with violence? what, when is violence?». Là, musique d’arrière-plan. J’ai cliqué sur «français», constaté que : «Tout ce qui se passe avec ce texte est enregistré depuis avril 2006 et va être utilisé plus tard pour en faire une vidéo», car il y avait possibilité de modifier le texte écrit. À l’aide des boutons, j’ai effacé quelques mots, en ai modifié d’autres, ai écrit : «On a imaginé la lune mais elle nous a craché dessus.» Je serais peut-être dans la vidéo… Quelques hyperliens plus tard, j’avais écrit à propos du film Goodbye Lenin, à propos de la peur; et, alors que les textes, les sons, les images défilaient devant moi sur «BramTV», Internet Explorer a… quitté inopinément. C’était ma deuxième expérience avec Being Human / Étant humain; celles qui suivraient seraient d’une semblable teneur.

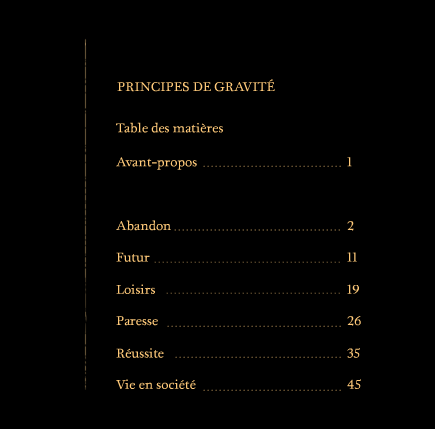

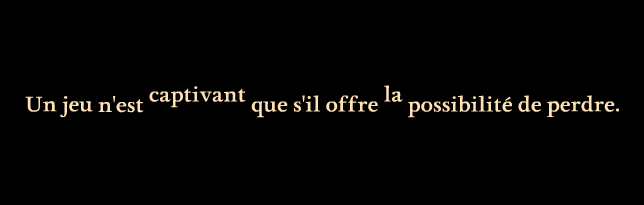

Je me suis aussitôt dirigé vers http://www.principesdegravite.ca, l’œuvre de Sébastien Cliche. Mon navigateur ne réagissait pas lorsque je cliquais sur «lancer le projet en mode plein écran»; j’ai donc cliqué sur «lancer le projet dans cette fenêtre ». Écran noir, un livre, une main qui clignotent, un son irrégulier : pas le moindre texte écrit, mais déjà, j’étais immergé. Je me suis rappelé ma première expérience de lecture : Principes de gravité m’avait plu, parce que l’univers qui y était dépeint – à travers le texte, l’image, le son – est un univers en ruines. Il y avait «quelque chose de macabre» qui me plaisait… Enfin, j’ai cliqué; un court film – le livre s’est ouvert – et je parvenais à la table des matières. J’ai cliqué sur «Avant-propos», avant-propos qui s’est matérialisé à la gauche de la table des matières – comme si j’avais un livre entre les mains. On s’adressait à moi : «N’espérez pas de résultats spectaculaires dès la première lecture de ce livre. Envisagez-le plutôt comme un guide pour apprendre à éviter les pièges du succès et de la réussite.» J’avais déjà «lu» l’œuvre une fois, j’ai anticipé, je savais qu’on me mettait en garde : si j’accédais aux 55 pages du livre, un pointage parfait, on me dirait que j’ai échoué… Peu importe. J’ai cliqué au hasard sur «Loisirs», la page 19. Une image est apparue, celle d’une voiture accidentée. À cause du son – il y en a toujours ou presque dans Principes de gravité, il s’empile généralement en strates pour former des «complaintes» lourdes, dissonantes –, je me sentais seul. Une phrase : «Grâce aux loisirs, l’échec peut aussi se vivre dans les temps libres.» Était-ce une référence à mon activité de lecture, qui serait – forcément – un échec? Quoi qu’il en soit, j’avais le choix entre cliquer sur les fenêtres de la voiture ou sur «l’échec». C’est le fonctionnement général de Principes de gravité : un choix à faire à l’intérieur même de la page – cliquer sur un mot, une image –, ou bien le lecteur choisit l’«Index», la «Table des matières» ou les «Crédits». Et si le logiciel de navigation permet l’affichage de l’interface de l’œuvre, il ne permet pas de tricher avec aisance… Peu importe; j’étais immergé dans le texte : j’avais l’impression d’avoir affaire à un tout cohérent, inquiétant, où les signes travaillaient ensemble. À titre d’exemple, le chapitre «Loisirs» s’achevait sur un écran noir, un piano et la phrase : «Un jeu n’est captivant que s’il offre la possibilité de perdre.» Je me suis senti… mélancolique; et j’avais de nouveau l’impression qu’on se référait à mon activité – certes captivante, mais vouée à l’échec.

Tout au long de ma lecture/navigation, d’ailleurs, je me sentais destinataire d’un message; à la page 8 par exemple – j’y avais accédé via l’index, avec lequel il est possible d’accéder à toutes les pages – j’ai lu : «Au sein du chaos qui régit le monde votre existence ne peut apporter qu’une impertinente variation.» La phrase étant, encore une fois, soutenue par une image et un son puissants – en l’occurrence, une télévision qui grésille –, j’étais tenté de le croire… Dans Principes de gravité, me semblait-il, on énonçait les règles du jeu, c’est-à-dire de la lecture, mais aussi de la vie, vraiment… Quant au on – qu’était-il? Peut-être le je de la page 10, ai-je pensé, ce je qui avait quelque chose du prêcheur ou du prophète : «Le plus beau moment de ma vie est certainement celui où j’ai tout abandonné». Bref; j’ai ensuite parcouru les chapitres «Abandon» et «Vie en société» de manière conventionnelle, en y accédant à partir de la table des matières; puis j’ai épuisé toutes les pages à l’aide de l’index. Ainsi, mon parcours a été erratique; mais l’expérience de lecture a tout de même été satisfaisante – et plus prévisible que pour Being Human / Étant humain. Au fur et à mesure que je progressais, par ailleurs, un personnage se dessinait à droite de l’index – un humain, la tête en bas; et lorsque j’ai lu la page 55, la dernière, j’ai eu l’impression que cette chaise vide, devant l’ordinateur, répondait à ce personnage. Le personnage, c’était moi, c’était celui qui avait été mangé par l’ordinateur… On lisait aussi à la page 55 : «Dans la solitude il n’y a pas de trahison.» Pas de trahison, me suis-je dit, parce que tout est pensé, réfléchi au préalable. Je me suis souvenu du hibou perché sur une pierre tombale, à la première page de «Loisirs»; la page suivante, la pierre s’ouvrait et on y voyait un film : une mer brune, agitée. La même mer brune se retrouve à la page 38, dans un objet qui rappelle une poire vide – et à la page 40, voilà une ampoule dont la forme ressemble à celle d’une poire… renversée. La tombe et l’ampoule, liées par la houle. Étrange… Une fois les pages lues – épuisées –, en outre, le personnage de l’index a été complet; il s’est abîmé et j’ai lu : «Votre profil est complet / Vous avez échoué / Il semble que vous ne soyez pas disposé à perdre / Qu’est-ce qui vous échappe?» Paradoxalement, et tel que le «veut» le dispositif, je suis satisfait d’avoir perdu, parce que j’ai gagné – et vice-versa…

Maintenant, comment caractériser et différencier mes lectures? Clarifions d’abord et avant tout le concept de dispositif, qui nous sera fort utile : «le texte est un dispositif non pas en tant qu’il signifie, mais en tant que ses configurations requièrent, pour qu’il signifie, une gamme d’opérations lecturales. (…) ce qu’un texte "veut dire", c’est ce que ses dispositifs ouvrent comme espace de lecture.» 3 Rappelons-nous, parallèlement, que pour Bertrand Gervais, un texte est «un être de langage fixé sur un support et mis en situation» 4; le support participe donc du dispositif… Dans l’art et la littérature hypermédiatiques, l’être de langage est fixé sur un support particulier qui modifie «substantiellement les rapports à la linéarité du texte» 5; non seulement le support donne lieu, ici, à une hybridation de l’être de langage – qui sera fait de mots, d’images, de sons, etc. – mais lors de la mise en situation, lors de mes lectures par exemple, la manipulation en dépend largement. «Toute pratique de lecture est constituée de trois gestes : ce sont ceux imbriqués et complémentaires de la manipulation, de la compréhension et de l’interprétation.» 6 De toute évidence, je n’ai pas manipulé Being human / Étant humain et Principes de gravité de la même manière – ce qui a influé sur ma compréhension et mon interprétation – même si, dans un cas comme dans l’autre, le support était informatique; c’est que les dispositifs n’étaient pas les mêmes… Ainsi, dans Principes de gravité, je n’avais pas la possibilité de faire appel aux fonctionnalités d’Internet Explorer; je circulais à travers les pages du livre virtuel; il y avait des choix à faire, mais – nous l’avons vu – ces choix étaient relativement clairs. Il était possible en tout temps de s’y retrouver grâce à l’index et à la table des matières. Autrement dit, la manipulation était simple pour moi. Je pouvais facilement retracer ma route. L’objet-texte me semblait consistant, il se tenait et je pouvais sans mal m’y immerger – c’est-à-dire comprendre les signes, qu’ils soient visuels ou auditifs, et surtout les interpréter… En fait foi, à titre d’exemple, le fil que j’ai tissé entre tombe, ampoule et houle, celle-ci m’apparaissant, à la lecture – étrangement – comme l’antithèse de la tombe, énergie morte et l’ampoule, énergie tranquille.

Mes relectures de Being Human / Étant humain ont été radicalement différentes. La phrase de Gervais s’y trouvait confirmée dans toute son amplitude : «il [le cyberespace] se présente lui aussi non seulement comme une surface de navigation, mais comme une sphère de l’imprévisible» 7. En effet, l’objet-texte me semblait moins ferme, plus évanescent, il s’effilochait entre mes doigts; avec les fonctionnalités d’Internet Explorer comme pseudo-boussole, je naviguais d’hyperlien en hyperlien – désorienté la plupart du temps, car j’avais tant de choix… Bref, la manipulation était hasardeuse : «La manipulation, en situation de surabondance, commence en fait par être une non-manipulation. Elle implique de procéder à une sélection. Il faut apprendre à oublier du texte, à développer des stratégies d’oubli, des stratégies intelligentes, si l’on veut, capables de susciter un oubli judicieux.» 8 Lors des premières relectures surtout, mon oubli n’était pas judicieux. C’est pourquoi je me contentais au mieux de comprendre : si quelque chose «bloquait», je passais outre, je ne prenais pas le temps d’interpréter, je lisais en diagonale comme si – je l’ai dit – j’étais pris d’un sentiment d’urgence. La situation «surdétermin[ait]» 9 le geste qu’est la manipulation. «Sommes-nous capables d’analyser véritablement un texte sur ordinateur ? D’en faire une lecture littéraire, avec ce que cela implique de manipulations et d’étapes ?» 10 se demande Gervais. Cela dépend, à mon sens, des dispositifs et c’est ce que mes expériences empiriques confirment, puisque ma lecture de Principes de gravité m’a semblé plus littéraire. Notons toutefois que, de relecture en relecture, la manipulation de Being Human / Étant humain s’est fait plus aisément; j’ai accumulé les points de repère, j’ai eu l’opportunité de comprendre plus, d’interpréter davantage… Quoi qu’il en soit, le simple fait d’écrire en partie l’œuvre chez Abrahams – sur la page «what to do with violence? what, when is violence?» par exemple – est un geste original, dérivé de la manipulation, mais impliquant au préalable une compréhension, voire une interprétation de l’objet-texte; ce geste, que j’assimilerais sans mal à l’écriture, est absent chez Cliche. «La surextension culturelle favorise un déplacement vers la périphérie d’une culture, vers les traductions, le mélange des genres et des formes, l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux lieux de communication.» 11. Lorsque l’objet-texte me paraît se transformer en un lieu de communication – parce que je lis et écris en alternance –, est-ce que les théories développées par Thérien, Gervais, etc. s’appliquent toujours? J’ai lu Principes de gravité; mais j’ai lu, j’ai écrit Being Human / Étant humain et je peux relire ce que j’ai écrit…

Dans un deuxième temps, il y a lieu de s’interroger sur les rapports qu’ont entretenu lors de mon activité les cinq processus de lecture – nous les envisagerons ici à partir des définitions de Gilles Thérien et de Martin Lefebvre, puisque l’art et la littérature hypermédiatiques se présentent comme un hybride, comme un mélange de signes visuels et auditifs. Sans hésiter, Principes de gravité m’a plus «impressionné» 12. Pourquoi? D’abord, attardons-nous au processus perceptuel : il s’agit des signes «reconnus, perçus, enregistrés par diverses fonctions» 13; Lefebvre parle de «motifs visuels (configuration de lignes et couleurs, etc.) et sonores» 14 De toute évidence, les deux œuvres lues mobilisent continuellement le processus perceptuel : j’ai été littéralement bombardé de mots, d’images – associés à la vue – et de sons – associés à l’ouïe. Ici, mes lectures de Being Human / Étant humain et Principes de gravité ont été semblables. Maintenant, passons au processus cognitif : il s’agit d’«assimiler, classer, hiérarchiser, segmenter le flux audiovisuel de façon à en extraire des unités d’information jugées pertinentes» 15 car l’unité «de compréhension du discours n’est pas la phrase, mais le cadre cognitif qui se situe dans le même espace-temps» 16, c’est-à-dire le segment. Ici encore, le processus cognitif était sans cesse à l’œuvre lors de mes lectures. Toutefois, comme je l’ai déjà remarqué, dans Principes de gravité j’avais tendance à segmenter le flux d’informations dans son ensemble – qu’elles soient visuelles ou auditives –, à l’assimiler pour en extraire le plus d’unités d’information possible; alors que dans Being Human / Étant humain, le flux était si rapide que j’ignorais – sans trop m’en rendre compte – une part de l’information. Prenons «BramTV» par exemple : sur cette page, mots, images, sons défilent presque sans interruption; et si, nous l’avons vu, j’oubliais en aval chez Abrahams, ici en particulier j’ignorais en amont. Enfin; nous devons également tenir compte du processus argumentatif, puisque c’est «par lui que le spectateur [ou le lecteur] organise les résultats du processus cognitif, l’endoforme, dans une forme, un argument.» 17 Thérien, quant à lui, emploie le concept de script : «Le lecteur inscrit les différents scripts dans un cadre argumentatif – dans le cas du roman, il s’agira du cadre narratif ou encore du programme narratif – dont il se sert pour les lier en un tout cohérent.» 18 Ici, j’ai noté des différences appréciables entre mes lectures. En effet, lorsque j’ai lu et relu Principes de gravité, j’ai eu de la facilité à inscrire les scripts dans le cadre argumentatif, à les hiérarchiser : car j’avais l’impression de me faire raconter une pseudo-histoire, d’être dans un cadre narratif. Peu importe les routes; j’étais en mesure de postuler la cohérence dès le départ et les phrases, animations, etc. étaient autant d’indices qui me menaient, immanquablement, à une conclusion. Ça n’a pas été le cas avec Being Human / Étant humain : à plusieurs reprises, je ne suis pas arrivé à lier efficacement les scripts. Pour compenser, j’essayais de les lier d’après la «variable temps», c’est-à-dire que les «supra-segments» se présentaient à ma conscience comme seulement liés à l’ordre dans lequel j’en avais pris connaissance. C’est peut-être là, d’ailleurs, l’un des procédés d’Abrahams : court-circuiter partiellement le processus argumentatif pour que les autres prennent le dessus…

Tournons-nous vers le processus affectif, qui «concerne l’évaluation affective de ce qui a été perçu ou organisé par le spectateur à titre d’endoforme ou de forme» 19 et qu’on peut aussi désigner comme la «mise en place progressive de la memoria du lecteur, lieu et espace de son expérience d’intégration et de prospection» 20. Il était sans cesse sollicité lorsque j’ai lu et relu Principes de gravité : comme je l’ai écrit plus haut, j’ai été touché; la forme y a certainement été pour quelque chose. J’avais affaire à un univers post-apocalyptique, je me l’imaginais – et l’image, parallèle à l’affect ici, s’approfondissait progressivement à coup de voitures défoncées, d’arrière-plans noirs, de sons distordus et de piano… «L’identité du sujet est mobile, malléable. C’est là que peut se situer la véritable expérience de l’altérité. Le sujet peut, s’il en a l’étoffe, se laisser altérer, devenir un autre et modifier son identité d’origine.» 21Chez Cliche, je n’ai eu aucun mal à me laisser altérer, la memoria s’est mise en place d’elle-même. Pas chez Abrahams : j’ai été touché à l’ouverture du site – les couleurs m’ont plu et la chanson, qui tenait de l’incantation, m’est restée en tête – et le film dans lequel Abrahams se tordait m’a déplu, voilà tout. J’ai constaté, en revanche, que le processus symbolique était particulièrement actif lors de mes relectures de Being Human / Étant humain, – plus, me semble-t-il, qu’avec Principes de gravité. Comment définit-on le processus symbolique? «Ce dernier processus d’intégration et de hiérarchisation, nous le nommerons processus symbolique. Les résultats partiels ou globaux de la lecture adviennent dans la relation entre l’imaginaire personnel du lecteur et l’imaginaire de la société dans laquelle il vit. » 22 Et chez Abrahams, j’avais l’impression persistante de faire appel non seulement à mon imaginaire, mais à celui de la société – sans doute parce que lire les voix des autres m’enjoignait indirectement à faire appel à des références partagées. Tantôt, j’ai pensé à Deleuze et Guattari, figures majeures de la philosophie continentale, ou à la bonne vieille querelle idéaliste-matérialiste; et par après, j’ai été scandalisé qu’on propose de «faire arrêter les jeux de guerre à la récré». Si Cliche faisait référence à la vie en société, il me semblait ne le faire qu’indirectement : j’avais l’impression que la société dont il «parlait» était virtuelle – parce que le processus affectif prenait le dessus, peut-être – ; alors que voir mentionnés l’UQAM, NT2 ou bleuOrange me rappelait ma société. Ne manquons pas de souligner, par ailleurs, que j’ai écrit lors de mes lectures de Being Human / Étant humain; ce qui a mis en jeu des processus qui, me paraît-il, ne relèvent pas forcément de la lecture et qui faisaient défaut lors de mes relectures de Principes de gravité.

En troisième lieu, j’estime que la différence entre mes lectures tient à la représentation que je me faisais de mon acte de lecture, de moi-même et de l’auteur/narrateur. La «compétence primaire [du lecteur] lui permet habituellement de savoir exactement où il se situe dans le texte littéraire et sous quelle forme ce dernier se présente. Il sait reconnaître les données de base du texte littéraire : qui raconte quoi à qui!» 23 Convenons-en; mais lesdites données de base ne m’ont pas semblé aller de soi dans Principes de gravité, encore moins dans Being Human / Étant humain… C’est pourquoi le concept d’espace rescriptural nous servira : «Productrice, la lecture l’est donc de ce que je propose d’appeler un espace rescriptural : le discours apocryphe et discontinu qui, sur ce site cognitif qu’est la mémoire du lecteur, travaille de toutes parts l’écrit et construit son intelligibilité» 24 L’intérêt du concept, ici, se situe surtout en ce qu’il recoupe «ce qu’on pourrait appeler le domaine métalectural, qui comprend, outre ces représentations élaborées en cours de lecture, les opérateurs métalecturaux déjà inscrits en texte (c’est-à-dire les représentations de la lecture ou du lecteur à l’intérieur du texte, par exemple celles qui foisonnent ici même), ainsi que les conceptions instituées quant à la lecture.» 25 Le domaine métalectural ne s’est pas, si on veut, «nourri des mêmes aliments» lors de l’une et l’autre lecture; sa composition n’est définitivement pas la même. Ainsi, dans Principes de gravité, le narrateur m’a toujours paru présent, confondu – grosso modo – avec un hypothétique auteur : celui qui dit je à l’occasion. Il s’est constitué au fil de mes lectures, au fil de ses sermons – car j’avais l’impression d’être en présence d’un prêcheur, d’un guide autoproclamé à cause des phrases-massue qu’il assénait page après page et des choix trafiqués qu’il m’offrait – tous dirigés vers une conclusion implacable. En réponse au je s’est développé le vous, c’est-à-dire le moi-lecteur et non un quelconque narrataire : j’étais décidément engagé dans une relation privilégiée, une relation de un à un, et dès lors j’étais immergé. Les représentations du moi-lecteur et du narrateur – on le constate – se répondent ici et, de surcroît, modulent la représentation de la lecture elle-même. C’est que, dans Principes de gravité, j’ai vu du métalectural inscrit; par exemple lorsque le narrateur dicte : «N’espérez pas de résultats spectaculaires dès la première lecture de ce livre. Envisagez-le plutôt comme un guide pour apprendre à éviter les pièges du succès et de la réussite.» Mais j’ai aussi vu du métalectural induit : en témoigne le moment de ma lecture où je vois, dans le personnage de l’index comme dans la chaise vide, une représentation du moi-lecteur. «Le lecteur met sa propre identité en jeu à la lecture d’un texte auquel il permet d’agir sur lui» 26, nous dit Bertrand Gervais; en définitive, j’avais le sentiment de mettre ma propre identité en jeu, tant le domaine métalectural était riche.

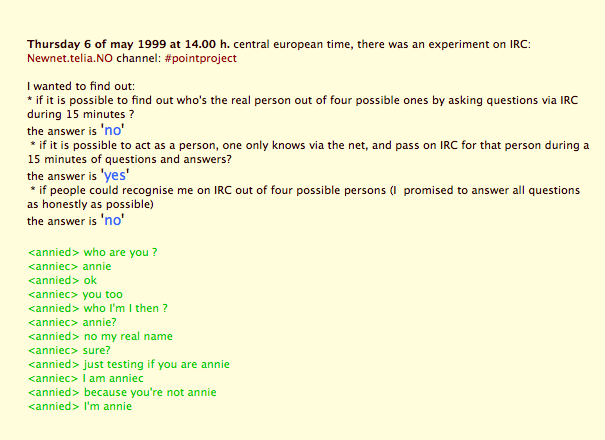

Le domaine métalectural s’est constitué différemment lors de mes relectures de Being Human / Étant humain. Saint-Gelais écrit : «Alors que les sciences cognitives s’en tiennent au texte comme objet d’une intellection dont le mode serait tout prédéterminé, l’examen des effets métalecturaux conduit, assez différemment, à penser le texte comme dispositif» 27. Nous revenons donc au dispositif : lui aussi est associé aux effets métalecturaux, ici en particulier. Nous le savons, Being Human / Étant humain est disposé de manière à accueillir une variété d’œuvres dans l’œuvre, de même qu’une variété de voix; on a affaire à un portail. Ainsi, j’ai eu l’impression – d’une part – qu’Annie Abrahams était omniprésente en tant qu’auteure; non seulement elle profitait de l’œuvre pour faire la promotion de ses œuvres en générale – telle performance, tel jour, telle heure par exemple –, mais elle se mettait elle-même en scène comme femme, comme artiste : par des photos, des films, etc. Devant moi se tenait une auteure/narratrice forte, mais celle-ci ne me paraissait pas imaginée comme l’auteur/narrateur de Principes de gravités. Au lieu de se contenter de seulement être la voix, d’autre part, il m’a semblé qu’elle se faisait pourvoyeuse de voix – le dispositif s’y prêtant. Lorsqu’elle s’interrogeait, par exemple : «what to do with violence? what, when is violence?», elle m’inscrivait comme lecteur, mais me sollicitait comme auteur; de sorte que, une fois mes mots intégrés au dispositif, je me représentais comme co-auteur, comme une voix parmi d’autres… L’écriture partagée rompait cette relation de un à un. «L’Internet participe à cette décentralisation des échanges culturels, en court-circuitant de nombreuses institutions et en proposant un réseau qui permet à un individu d’être à l’affût du monde entier, sans quitter des yeux son écran relié, et de participer à des communautés virtuelles, fondées sur une parole en acte plutôt que sur une appartenance sociale.» 28 Comme lecteur, j’avais donc l’illusion – en est-ce réellement une? – d’être dans une situation de communication, illusion que ne m’avait pas procuré Principes de gravité. Thérien, théoriquement, rejette une telle conception de la lecture :

L’objet littéraire est un objet du monde et comme tel, dans sa nature matérielle, il est habituellement immuable. L’auteur, comme objet du monde, n’est pas présent dans son livre en tant qu’objet du monde. Il n’y a pas de relation de communication avec un objet littéraire puisqu’il n’y a ni modification d’un des deux pôles de la situation ni échange entre les deux pôles. De même, lorsque je lis un thermomètre, je ne le transforme pas… il me donne une connaissance nouvelle mais il ne me donne pas de pouvoir véritable sur ce qu’il peut afficher comme information à un moment précis.» 29

Pourtant – toujours selon mes impressions de lecture – j’avais ici un pouvoir véritable sur l’objet littéraire; peut-être parce que, du moment où je participais à l’écriture partagée dans Being Human / Étant humain, je franchissais la frontière qui sépare lecture et écriture…

Finalement, posons un constat : la différence entre mes lectures de Principes de gravité et de Being Human / Étant humain tient largement, j’y ai déjà fait brièvement référence, à ma représentation de l’objet-texte lui-même. «L’objet rejoint, dans un sens comme dans l’autre, n’est jamais l’objet total, complet. C’est un objet vu sous un certain angle et qui, de ce fait, apparaît comme échappant toujours à une saisie totale qu’il faut continuellement recommencer tout en sachant que ce processus est sans fin.» 30 Cliche comme Abrahams m’ont procuré ce sentiment : peu importe mes lectures, mes relectures, je ne pourrais jamais faire le tour de l’objet, seulement en glaner des segments. Après tout, d’un point de vue peircien : «La sémiosis "quotidienne" doit bien se terminer quelque part. Le sujet ne peut se constituer victime d’une sémiotique infinie qui prendrait facilement l’allure d’un vertige infini. (…) L’interprétant final n’est final que parce qu’on décide, pour un temps, d’y mettre un terme.» 31 Pour être satisfait d’une lecture, cependant, je dois avoir l’impression – au moins un peu – que l’interprétant est final… Ce qui s’est occasionnellement produit chez Cliche, mais jamais chez Abrahams. J’ai dû m’habituer à mettre consciemment un terme arbitraire à la sémiose… Surtout que l’erreur a occupé une place prépondérante dans mes lectures : je suis un lecteur perfectionniste et j’avais sans cesse la sensation de faire erreur quand je naviguais dans Principes de gravité et Being Human / Étant humain : les textes m’échappaient. Pourtant : «L’erreur est le prétexte d’un retour (…). En fait, ce que ce retour vient signaler est que nous sommes attirés par les textes qui résistent à nos lectures, qui restent opaques à nos mécanismes habituels de compréhension, manque qu’un investissement supplémentaire a pour but justement de combler.» 32 Effectivement, l’erreur, le manque, m’a poussé à un investissement supplémentaire – lequel a fait progresser la représentation que je me faisais du texte dans un cas, et pas dans l’autre. Car si j’en suis venu – à force de relectures – à me convaincre que je cernais Principes de gravité, à le concevoir comme un texte fermé, je perçois toujours Being Human / Étant humain comme étant un texte ouvert.

Autrement dit, Principes de gravité me paraît épuisable et pas Being Human / Étant humain; qu’il n’y ait pas de fin évidente chez Abrahams y est pour beaucoup, de même qu’on retrouve chez elle des hyperliens vers d’autres sites Internet. Chez Cliche, la fin – «Votre profil est complet / Vous avez échoué / Il semble que vous ne soyez pas disposé à perdre / Qu’est-ce qui vous échappe?» – fédère pour moi-lecteur toutes les pages de l’objet-texte, tous les choix qu’elles me proposent… En ce qui concerne ledit objet-texte, au demeurant, il y en a un second pan qui demeure inaccessible au lecteur «non-initié» comme moi et conditionne la représentation que celui-ci a du texte : l’écriture invisible. La «numérisation implique la présence accrue d’une écriture invisible, liée à la programmation.» 33 Dans Principes de gravité, j’en venais à l’oublier; pas dans Being Human / Étant humain… En effet, dès lors que les voix des co-auteurs se mêlaient et que l’aléatoire surdéterminait mon expérience de lecture – avec, par exemple, «BramTV» – j’avais continuellement l’impression que quelque chose m’échappait, qu’une partie du texte m’était dérobée. Pourquoi est-ce que ceci, cela est là à ce moment-là? Néanmoins, un aspect de l’œuvre d’Annie Abrahams compensait le langage invisible : le bilinguisme. En effet, parce que Being Human / Étant humain était presque entièrement bilingue, j’avais le sentiment que l’objet total était un peu plus proche… :

le plus grand éloge qu’on puisse faire à une traduction n’est pas qu’elle se lise comme une œuvre originale de sa propre langue. Au contraire, ce que signifie sa fidélité assurée par la littéralité, c’est que l’œuvre exprime le grand désir d’une complémentarité des langues. La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l’original, ne l’éclipse pas, mais laisse, d’autant plus pleinement, tomber sur l’original le pur langage, comme renforcé par son propre médium.» 34

J’ai souvent ressenti, à la lecture de Being Human / Étant humain, un tel désir d’une complémentarité des langues – même si, occasionnellement, la traduction s’éloignait de l’original : par exemple, les «surface» et «screen (the signifying surface)» me paraissaient être les deux versants d’un même objet… Quant à Principes de gravité, s’il comprenait une traduction anglaise, elle n’était pas juxtaposée à la version française dans le dispositif; elle a donc peu contribué à ma lecture de l’objet-texte.

Tout compte fait, je suis en mesure de réitérer que lire – ou relire – Principes de gravité et Being Human/ Étant humain sont deux expériences tout à fait singulières. Mon analyse s’est appuyée sur deux brefs «comptes-rendus» faisant suite à une relecture des œuvres. Il a été question des dispositifs qui, même si nous avions affaire à un support informatique dans l’un et l’autre cas, ont eu un impact majeur sur la manipulation des objets-textes; la manipulation mobilisant mes «ressources de lecteur» dans Being Human / Étant humain, elle a supplanté les gestes de compréhension et d’interprétation, alors que dans Principes de gravité les trois gestes s’équivalaient… J’ai ensuite eu recours aux cinq processus d’après les définitions de Thérien et de Saint-Gelais : les processus cognitif et argumentatif, avons-nous remarqué, se sont mis plus facilement en place chez Cliche – et si, chez lui, le processus affectif dominait les quatre autres, chez Abrahams c’est plutôt le processus symbolique qui avait le haut du pavé. L’écriture partagée est, en outre, venue compliquer les choses puisqu’elle posait la question de la frontière entre lecture et écriture. J’ai mobilisé, par après, les concepts d’espace rescriptural et de domaine métalectural; si, dans Principes de gravité, j’avais «vécu» une relation de un à un – de moi-lecteur au narrateur – il n’en était rien dans Being Human / Étant humain : je n’étais qu’un co-auteur parmi tant d’autres, dont Annie Abrahams elle-même… Enfin, j’ai considéré ma représentation de l’objet-texte : Being Human / Étant humain m’avait paru plus «ouvert», plus insaisissable que Principes de gravité parce que l’oeuvre était dépourvu de fin et que j’y devinais un langage invisible – même si le bilinguisme, chez Abrahams, me conférait un «regard» particulier sur l’objet. L’art et la littérature hypermédiatique – ce n’est pas une surprise – se différencient considérablement, en somme, des corpus traditionnels; et pour lire leur lecture – notamment parce qu’ils peuvent comprendre, comme dans Being Human / Étant humain, des propositions d’écriture partagée – il conviendrait de mettre au point des outils théoriques originaux.

Consultez la fiche bonifiée de Sandra Dubé à propos de Principes de gravité.

Bibliographie

Abrahams, Annie (2008) Being Human/Étant humain, en ligne : http://bram.org, (consulté le 11 mai 2008)

Benjamin, Walter (1923) «La tâche du traducteur», dans Œuvres I (traduit de l’allemand par Maurice de Condillac), Paris, Gallimard, 2000, pp. 244-262.

Cliche, Sébastien (2005) Principes de gravité, en ligne : http://www.principesdegravite.ca (consulté le 11 mai 2008)

Genette, Gérard (1982) «Cinq types de transtextualité…», dans Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Le Seuil, coll. «Poétique», pp. 7-19.

Gervais, Bertrand (2003) Entre le texte et l’écran, en ligne : http://www.interdisciplines.org/ defispublicationweb/papers/2/version/original, consulté le 11 mai 2008)

Gervais, Bertrand (1982) Lecture littéraire et explorations en littérature américaine, Montréal, XYZ, pp. 21-46.

Lefebvre, Martin (2007) «Le parti pris de la spectature», dans Théories et pratiques de la lecture littéraire, (éditeurs: Bertrand Gervais et Rachel Bouvet), Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 225-270.

Saint-Gelais, Richard (1994) Châteaux de pages : la fiction au risque de sa lecture, Montréal, HMH, pp. 23-65.

Thérien, Gilles (2007) «L’exercice de la lecture littéraire», dans Théories et pratiques de la lecture littéraire, (éditeurs: Bertrand Gervais et Rachel Bouvet), Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 11-42.

[1] Gervais, Bertrand (2003) Entre le texte et l’écran, en ligne : http://www.interdisciplines.org/ defispublicationweb/papers/2/version/original, consulté le 11 mai 2008)

[2] Thérien, Gilles (2007) «L’exercice de la lecture littéraire», dans Théories et pratiques de la lecture littéraire, (éditeurs: Bertrand Gervais et Rachel Bouvet), Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 11-42.

[3] Saint-Gelais, Richard (1994) Châteaux de pages : la fiction au risque de sa lecture, Montréal, HMH, pp. 23-65, p.61

[4] Gervais, Bertrand, Op.cit.

[12] Lefebvre, Martin (2007) «Le parti pris de la spectature», dans Théories et pratiques de la lecture littéraire, (éditeurs: Bertrand Gervais et Rachel Bouvet), Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 225-270, p. 226

[24] Saint-Gelais, Op.cit. p.35

[26] Gervais, Bertrand (1982) Lecture littéraire et explorations en littérature américaine, Montréal, XYZ, pp. 21-46., p.26

[27] Saint-Gelais, Op.cit. p.61

[33] Gervais, Bertrand (2003) Entre le texte et l’écran, Op.cit.

[34] Benjamin, Walter (1923) «La tâche du traducteur», dans Œuvres I (traduit de l’allemand par Maurice de Condillac), Paris, Gallimard, 2000, p.7