Comment imaginer aujourd’hui un monde sans écrans, sans sites Web, sans réseaux sociaux ? Comment imaginer qu’il y a à peine quelques années, les écrans tactiles relevaient de la science fiction ? Comment imaginer qu’il y a à peine quelques décennies, cliquer sur un lien hypertexte était une manipulation qui suscitait l’interrogation et la réflexion ? Comme toute nouveauté, le réseau hypertextuel a suscité, à ses débuts, des questionnements et des expérimentations qui ont participé à forger nos pratiques de lecture. Parmi celles-ci, retenons l’initiative d’Alain Salvatore, professeur à l’IUFM de Paris, avec l’œuvre hypermédiatique Écran Total [1], dont on peut dater la version en ligne à 1997. Écran Total se situe dans la lignée innovatrice de la littérature hypertextuelle ; en effet, l’œuvre se présente comme un récit dont les nombreux fragments sont tissés de liens hypertexte, à la manière d’un labyrinthe où le lecteur doit retrouver son chemin [2]. La référence à ce genre en construction est présente dans la parenthèse que l’auteur accole au titre de son œuvre lorsqu’il la présente depuis sa plate-forme professionnelle comme un « Brouillon pour une littérature hypertextuelle » [3]. Cette formulation suggère déjà un projet : le terme « pour » indique l’idée de manifeste, jusqu’à subordonner la dimension artistique (puisque le projet se dit un « brouillon ») au programme mis de l’avant. Si le manifeste est pluriel, nous explorerons ici l’un de ses aspects centraux : la suggestion, dans tous les aspects de l’œuvre, du caractère essentiel d’une régie de lecture plus complexe. Pour reprendre la typologie binaire de Bertrand Gervais, l’œuvre propose de s’éloigner de la « lecture-en-progression », qui peut se limiter à « prendre connaissance du texte », [4] pour donner plus de place à une « lecture-en-compréhension », à l’autre bout du spectre, que Gervais décrit ainsi :

le lecteur […] qui s’arrête sur un mot, une phrase, un passage, pour mieux les apprécier et faire des corrélations, des interprétations, des rapprochements de toutes sortes, passe d’une économie de la progression à une économie de la compréhension. [5]

En mettant de côté l’effet réel du texte sur le lecteur, nous montrerons ici que l’œuvre insiste sur les temps d’arrêt qui subvertissent la linéarité du texte, sur les liens transtextuels et sur l’interprétation qui devraient être les actions continuelles d’une lecture en compréhension. Concrètement, cette insistance se réalise par la dimension programmatique présente dans le paratexte, par les images de lecteurs qui sont proposées et par les mécanismes qui concentrent l’attention sur les liens transtextuels qui traversent le texte. À partir de cette constatation, on peut interpréter le rôle de la forme qu’emprunte l’œuvre : ses ressemblances au canon hypertextuel en train de se former, qui est décrit par Alexandra Saemmer dans Matières textuelles sur support numérique [6], et ses particularités structurelles peuvent participer à cette réflexion sur le rôle attendu du lecteur.

Déjà, dans le premier niveau de paratexte [7] d’Écran Total, l’auteur propose textuellement une certaine pratique de lecture :

Mais Écran Total n'est pas fait pour être lu d'une traite […] Au lecteur de construire son fragment […] Il sera toujours temps d'y revenir, et d'élaborer un autre fragment, construire une autre interprétation, voir comment telle page, déjà visitée prend un autre sens dans un contexte différent. En un mot comme en cent, c'est la lecture […] qui construit le récit. [8]

Cette suggestion ainsi que la structure de l’œuvre forcent le lecteur à une activité qui n’est pas sans rappeller les caractéristiques de la régie de lecture en compréhension. On propose de briser la linéarité pour éviter la possibilité d’une simple progression, puisque le lecteur doit sans cesse choisir le fragment suivant; il ne peut suivre passivement le chemin déjà tracé. Salvatore suggère aussi de revenir à des fragments déjà visités, ce qui rappelle le fait de « s’arrêter à un mot, une phrase, une passage, pour mieux les apprécier » [9]. Il propose de faire des liens différents selon les contextes, d’interpréter, bref, de « construire » le récit, tout comme une lecture en compréhension peut construire des sens en faisant des liens dans un texte qui n’exige pas de telles manipulations. Or, au-delà de la nature purement prescriptive de cette annonce, toute l’œuvre est modelée en fonction de l’activité de lecture particulière qui est ici proposée.

Dès le deuxième niveau de paratexte, plusieurs images de lecteurs que, par simplification du spectre de lecture de Gervais, nous qualifierions d’« actifs » sont présentées. On peut penser au personnage de « l’Éditeur » qui prend en charge un avant-propos et qui raconte la manière dont il aurait découvert les fragments qui composent le récit interne sur des disquettes. Il résume dans son texte (de manière assez représentative) le contenu des fragments narratifs, mais sans exploiter leur linéarité : « L'obscurité est féconde. Je me suis penché et repenché encore sur ces cybergrimoires, et ai fini par y reconnaître […] des thèmes récurrents. » [10] Cette lecture tabulaire des fragments, par thèmes et par fils conducteurs, relève d’une posture active par rapport au contenu : d’abord le travail de retour constant sur le texte, puis le désir de chercher un sens derrière les apparences en sont des manifestations. Cette démarche est différente de celle, complémentaire, proposée dans un texte attribué à « l’Expert ». Ce dernier, qui aurait remis les données en état, propose une linéarité du texte, mais une linéarité qu’il interprète, qu’il questionne en lui opposant des avenues autres :

Le fichier 01 pourrait être un premier chapitre si l'on admet qu'une histoire peut commencer in medias res. Malheureusement, beaucoup d'autres pourraient aussi constituer un début, mais pour d'autres histoires. Le dernier (52) pourrait à sa façon faire une fin. [11]

De la même manière, le texte du « critique musical » propose des interprétations qui dépassent la simple diégèse ou la linéarité, mais il va plus loin en montrant une image de lecteur qui va jusqu’à s’opposer aux normes mises en place par l’avant-propos :

Contre l'avis de l'Éditeur, il m'a semblé nécessaire d'avoir accès à la totalité du « manuscrit » : les exergues, et le texte. On m'y a enfin autorisé, non sans quelques réticences, et j'ai pu lire le texte in extenso, sans me laisser aller à ces tentations de frénésie pucière, tous ces mots en bleu. [12]

Ce refus par un lecteur fictif de l’hypertexte, qui est pourtant central comme mécanisme du récit et mécanisme de lecture, témoigne de l’importance de la volonté de cet acteur, d’un pouvoir qu’il opère sur son expérience de lecture comme sur son interprétation. Il s’agit encore d’une activité qui quitte la simple acceptation de ce qui est imposé, même si c’est pour revenir à une pratique de lecture ancienne. Selon cette image, on ne condamne donc pas la lecture en progression, mais on lui surimpose la nécessité d’une lecture supplémentaire en compréhension (puisque ce même personnage interprète et questionne l’œuvre comme les autres, à la suite de sa lecture linéaire). Toutes ces images de lecteurs du deuxième niveau de paratexte proposent donc un modèle de lecteur multiple, qui pratique à la fois, ou tour à tour, des lectures linéaires et tabulaires, mais surtout, qui est actif, qui interprète, remet en question et impose ses propres choix pour participer à la construction du sens de l’œuvre.

Les images de lecteurs qui analysent et questionnent le texte n’apparaissent pas que dans le paratexte fictif ; toute la fiction participe à la production de cette image. En effet, les thèmes qui sous-tendent l’action sont justement décrits dans l’avant-propos comme « de l'espionnage, du thriller - avec des noms qui ressemblent à des noms de code […] des allusions qu'on ne comprend pas » [13]. L’intrigue est parsemée d’enquêtes, de sociétés secrètes dont on ne connaît pas les objectifs, de complots et de labyrinthes. Tous ces éléments, dont le sens est volontairement obscur, concourent à rappeler par une ambiance mystérieuse que le travail du lecteur est le même que celui des personnages : chercher un sens derrière les apparences. Cette volonté d’identification est appuyée par un réseau tentaculaire de mises en abyme du texte ; en effet, la position lectorale est constamment rappelée par des lettres et des récits enchâssés, en plus du paratexte fictif dont nous avons déjà parlé. Cette insistance sur l’interprétation, moins prescriptive, mais plus insidieuse, se manifeste aussi par des remarques ponctuelles, mais plus directes, par la suggestion de l’analyse de textes par des personnages : « il avait dû lui aussi […] surprendre entre les pages les messages sombres qui y avaient été cachés, et sans qu'ils le sachent, de la main même d'écrivains éloignés. » [14] Ces rappels de la position de lecteur et de l’action de décodage qu’il faut effectuer sur toute matière dont le sens est obscur contribuent, comme les images d’analystes fictifs de l’œuvre, à appuyer de manière détournée la suggestion du premier paratexte puisqu’ils insistent sur l’interprétation qui doit faire partie de la lecture.

La suggestion dans Écran Total d’une lecture plus active ne se borne pas à se manifester dans le contenu du texte. Salvatore utilise aussi les mécanismes littéraires de transtextualité [15] inhérents à toute œuvre écrite pour mettre en lumière son projet. L’intertexte est non seulement très présent dans Écran Total [16], il est aussi constamment rappelé par les nombreux exergues et les citations. Ceux-ci se mettent en valeur en s’identifiant clairement dans la mise en page : les exergues sont en retrait, au-dessus d’une ligne, les citations sont encadrées de guillemets, en retrait ou précédées d’un tiret, et souvent mises en valeur par la couleur ou la taille de la police. Or, en plus de ces marqueurs typographiques habituels qui pourraient passer inaperçus puisque plusieurs relèvent d’une pratique traditionnelle, le texte attire l’attention sur les exergues en induisant des doutes sur leur nature, leur rapport au texte et leur correction :

En ce qui concerne les épigraphes : elles sont nombreuses, variées, pour ne pas dire hétéroclites. Rarement en rapport direct avec le texte, ou selon une logique que je n'ai pas perçue. Mais beaucoup de rapports indirects. J'ai dû faire des recherches, vérifier : beaucoup de blues, ou du rock archaïque, avec des sources souvent erronées. Des confusions entre l'auteur et l'interprète, parfois entre auteurs. [17]

Ces commentaires, qui relèvent encore d’une attitude lectorale critique, rappellent les liens intertextuels qui devraient être faits par le lecteur avec les textes cités et le souci de vérification qui devrait l’habiter. Sans donner de clefs de lecture, on rappelle ainsi qu’on pourrait relever des rapports indirects entre les épigraphes et le texte et qu’il vaudrait mieux garder un œil attentif et critique par rapport aux exergues puisqu’elles ne sont pas exemptes de confusion. Des notes correctives sont également apportées aux citations. Un exemple parlant est celui où, dans un fragment, on cite la phrase suivante, attribuée à Blaise Pascal : « – L'immensité des espaces infinis m'effraie ! » [18] dont le lien hypertexte renvoie à une page qui la corrige : « - Non / "Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie." » [19] Or, le jugement de l’incorrection d’une citation dépend de la source originale, à laquelle le texte ne réfère que vaguement. Le jugement final revient donc au lecteur puisqu’aucune des versions ne relève d’une autorité convaincante ; toutes deux font partie de la fiction, même si on attribue vaguement la correction à un personnage d’un niveau supérieur. [20] Ainsi, les liens hypertextuels, de même que les commentaires métatextuels sur l’œuvre, finissent par renvoyer, à travers les citations et les exergues, hors du texte, vers des liens transtextuels dont la découverte est l’activité d’un lecteur actif.

Alors que l’intertextualité suggère au lecteur une activité hors du texte, la structure hypertextuelle d’Écran Total propose également une activité de compréhension à l’intérieur du texte, ce qu’on appellera l’intratextualité. En effet, une grande partie du réseau hypertextuel qui tisse l’œuvre consiste en des liens entre ses différentes pages. Si plusieurs liens mènent vers une voie à suivre, une linéarité, beaucoup d’autres ont le rôle de rappeler, entre l’un et l’autre fragment, des parentés thématiques. On peut prendre comme exemple la section intitulée « Avec l’ami, MI, MI! » qui, à la deuxième occurrence des mots : « la chouette de Minerve » [21], renvoie à sa première occurrence dans la même page qui, elle, propose un lien vers « On cause dans un souterrain » [22] où on parle du même sujet. Ces renvois n’ont aucune fonction de progression réelle dans le récit, sinon pour en accentuer le labyrinthe, puisqu’ils interrompent la lecture à des endroits incongrus, faisant d’abord un saut en arrière, puis un saut loin en avant; on ne peut tous les suivre. Ils illustrent plutôt d’une manière frappante les liens qui devraient être tissés dans toute œuvre narrative, au-delà de la simple progression, dans une perspective tabulaire. De ce fait, Salvatore suit bien la tradition décrite par Alexandra Saemmer, comme quoi « l’hypertexte épouse notre mode actuel de pensée » [23]. En effet, si on reconnaît généralement que « les liens hypertextuels ne sont pas les résultats du hasard, mais qu’ils sont de nature "associative" » [24], le mécanisme mis en place dans Écran Total rappelle au lecteur à travers quelque chose de connu, les liens hypertextes, les relations intratextuelles qui existent dans toute œuvre et que le lecteur doit généralement repérer par lui-même. [25]

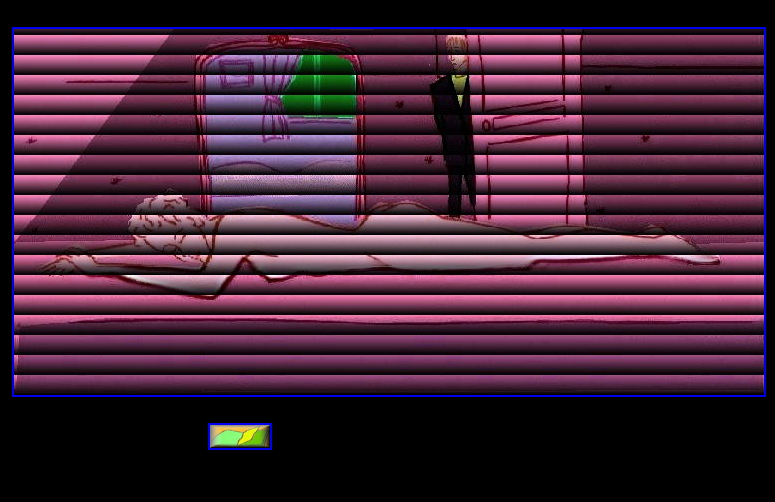

L’action du lecteur nécessaire à la compréhension du texte est également illustrée par la présentation de plusieurs images qui s’insèrent dans la narration. En effet, nombreuses sont les illustrations qu’un script java brouille ou distord jusqu’à ce que le curseur les pointe. On remarquera à ce sujet l’image de Renée nue [26] qui est barrée de lignes horizontales habilement ombrées, à la manière d’un store qui masquerait une fenêtre derrière laquelle le lecteur se poserait en voyeur. La manipulation exigée de la part de l’internaute, toute simple, mais nécessaire pour avoir accès à l’image nue, rappelle ici son rôle d’acteur dans la révélation du sens du récit. Ainsi, par analogie, les images sont souvent emblématiques du rôle actif que l’œuvre cherche à confier à son lecteur, puisque la manipulation formelle est la condition nécessaire au dévoilement de l’image, tout comme la manipulation intellectuelle du texte est nécessaire à sa pleine compréhension, ou du moins à un accès plus riche à ses enjeux.

En plus de souligner et d’illustrer la nécessité pour un lecteur d’adopter une régie de lecture qui le rendra plus actif, Écran Total instaure, à la manière de beaucoup d’autres œuvres hypermédiatiques, une organisation et un système qui dépendent de l’activité du lecteur pour fonctionner. Saemmer note qu’en général, « [l]’hypermédia encouragerait la conception de textes sous forme d’unités séparées et courtes » [27]. À la manière des œuvres de sa génération, Écran Total propose en effet une figure fragmentaire. L’œuvre est en réalité un ensemble de pages Web qui présentent des textes relativement courts et généralement cohérents individuellement. Le passage d’un fragment à l’autre se fait par la manipulation de liens hypertexte, activité devenue presque machinale pour un internaute. Or, si les pages de la fiction sont en relation thématique et entretiennent des liens transtextuels, force est de constater que l’ensemble des fragments ne permet pas d’établir une cohérence globale. De fait, certains fragments proposent des commentaires métatextuels qui contredisent la fiction ou introduisent des doutes quant à sa nature, plusieurs parties du récit intègrent des éléments qui ne peuvent cohabiter dans l’ensemble global sans en nier d’autres, et on assiste à quelques reprises à des distorsions temporelles et géographiques inexplicables. Le résultat est un casse-tête insoluble, une sorte de collage qui sollicite constamment un repositionnement de la part du lecteur puisqu’aucune perspective ne permet de rendre compte d’une cohérence globale. De cette manière, l’œuvre imite non seulement le canon établi, mais se rattache également à certaines œuvres plus audacieuses dont les auteurs du Nouveau Roman ont été, bien avant l’hypertexte, les précurseurs. L’activité du lecteur est donc nécessaire au parcours du texte non seulement au plan de la manipulation, mais aussi intellectuellement.

Par contre, si Écran Total correspond bien au canon par sa fragmentation et le dépasse par son système légèrement discohérent, on aurait tort dans ce cas de se limiter à dire que « l’hypertexte lie un bloc textuel à un ou plusieurs autres sans établir une hiérarchie d’exploration précise » [28]. Si la structure est subvertie par les liens hypertextes intratextuels dont nous avons déjà parlé, l’œuvre prévoit malgré tout plusieurs niveaux de hiérarchie. On peut noter d’abord la hiérarchie fictive des niveaux d’enchâssement des récits de la diégèse [29], puis celle des différents commentaires paratextuels. De plus, Saemmer a raison de rappeler que « l’hypertextualité n’exclut pas obligatoirement la séquentialité » [30] ; la linéarité est en effet instaurée dans Écran Total par la numérotation des fragments principaux. La navigation y est facilitée par des icônes reconnaissables suivant une règle relativement stable et explicite [31]: les icônes de livres mènent au fragment suivant, alors que le chapeau qui s'envole indique le passage par une image qui s'insère dans la diégèse, tout en poursuivant la linéarité des blocs de texte. Enfin, même les fragments qui se libèrent de la linéarité répondent à une certaine organisation. La structure en HTML choisie par l’auteur permet d’avoir accès à un autre niveau de paratexte; tout comme certaines œuvres hypertextuelles exploitent leur code source pour faire progresser le lecteur, Salvatore n’a pas tenté de camoufler les adresses Web de ses pages, ni l’arborescence dans laquelle s’inscrit son œuvre et à laquelle une manipulation très simple des adresses donne accès. Ainsi, si on se fie à la structure des dossiers [32], on peut juger de leur importance hiérarchique et subordonner, par exemple, la réflexion qu’on retrouve sous le dossier « Internet » [33] à l’histoire principale et la consulter selon la numérotation interne (w1, w2, w3, etc.) des fichiers.

Ces différentes hiérarchies, en permettant une certaine linéarité, court-circuitent le danger guettant le récit qui omettrait les deux « dimensions "indispensables" » que sont « la fin et la séquentialité »[34], sans lesquelles la lisibilité d’un texte serait compromise. Écran Total propose donc une structure qui rend une grande partie du texte accessible selon la lecture en progression, à la manière d’une étape propédeutique qui mène plus loin. L’auteur le note lui-même : la linéarité déterminée par l’écrivain réduit la complexité d’un parcours, mais l’hypertexte « induit l’égarement du lecteur » [35]. C’est dans cette dialectique que se pose Écran Total, à mi-chemin entre un parcours balisé, qui se veut rassurant pour le lecteur qui cherche la progression, et un égarement labyrinthique qui cherche à encourager ce lecteur rassuré à accentuer son passage à une régie de lecture en compréhension pour réaliser l’action nécessaire à l’appréciation du texte.

Car il ne faut pas se laisser leurrer par l’apparente linéarité; une grande partie de l’œuvre est inaccessible sans une manipulation consciente. Du moins, une lecture exhaustive est impossible : une linéarité sans conséquence ne mène qu’à une exploration partielle de l’œuvre. Tout le paratexte demande à être exploré avec la conscience de son statut particulier, de même que certaines sections particulières. Parmi celles-ci, notons l’analyse de la série télévisée X‑Files [36] dont la rédaction est attribuée à un étudiant qui aurait pris des notes dans les cours du personnage principal, Palerno. Toute cette partie du site (quelques pages Web regroupées sur une interface particulière) est problématique : elle doit être lue comme un sous-ensemble de l’histoire, mais elle n’entretient que des liens ténus avec la diégèse principale. Cette façon de faire suggère une poétique à la fois nouvelle et ancienne : les éléments sont inutiles à la compréhension du récit, mais peuvent être pertinents pour comprendre la psychologie du personnage, à la manière des longues descriptions balzaciennes. Or, alors que ces dernières faisaient partie de la linéarité et demandaient à être lues dans un ordre précis pour s’intégrer à la tension dramatique du récit, la structure arborescente permet l’exploration ou l’omission du fragment qui se pose en complément.

Ainsi, malgré cet exemple plus contraignant, on peut retenir qu’Alain Salvatore pratique une littérature hypertextuelle qui se pose comme lieu de passage : autant elle se limite dans sa dimension labyrinthique en instaurant des hiérarchies, autant elle oblige à un dépassement des habitudes lectorales pour avoir accès à l’intégralité de l’œuvre.

En conclusion, rappelons la position de manifeste qui est suggérée par la présentation de l’œuvre : ce « brouillon pour une littérature hypertextuelle » ne se pose ni comme un aboutissement du genre, ni comme une réponse aux questions évoquées par l’arrivée de la littérature hypermédiatique. Par la forme et le contenu d’Écran Total, Alain Salvatore participe plutôt au questionnement sur les possibilités associées aux nouveaux médias, tout en insistant sur un aspect fondamental de la question : le rôle attendu du lecteur dans ce système en changement. Tout en semant dans sa structure des traces des anciennes manières de faire du livre, apparition confortable pour une lecture en progression, l’œuvre cherche à mener plus loin en contraignant son lecteur à passer à une régie différente. Cette contrainte, si elle passe par l’idée de liberté dans la manière de consulter l’œuvre, tel qu’on l’annonce dans la présentation, est fortement appuyée par les thématiques de la fiction qui rappellent constamment l’importance de s’arrêter, de manipuler, de faire des liens transtextuels et d’interpréter la matière lue, à la manière des lecteurs fictifs présentés dans le paratexte. Au-delà de cette visée prescriptive sérieuse, il ne faut cependant pas oublier la dimension ludique du texte qui se dénonce comme une supercherie. L’auteur prend plaisir à présenter des versions qui se contredisent, à mettre en lumière les flous narratifs et la discohérence qui habitent la fiction et à présenter ses inspirations. Mais ce jeu laisse encore voir que le texte est excuse pour autre chose : si on ne peut réduire l’œuvre à sa dimension de manifeste, il faut pourtant reconnaître qu’elle est très prégnante et centrale. La pratique avouée du pastiche rappelle même que, malgré le contexte hypermédiatique dans lequel se positionne la réflexion de l’auteur, la démonstration est applicable à l’extérieur de la sphère restreinte de l’hypertextuel. L’appel au lecteur actif est généralisé.

Bibliographie

GENETTE, Gérard, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, 1982.

GERVAIS, Bertrand, « Les régies de la lecture littéraire », dans Tangence, n°36, 1992, p.8-18.

SAEMMER, Alexandra, « 2. Actions du lecteur sur la matière textuelle », dans Matières textuelles sur support numérique, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne (Travaux), 2007, p.33-45.

SALVATORE, Alain, Écran Total, en ligne : http://alain.salvatore.free.fr/ (consulté le 12 avril 2010)

SALVATORE, Alain, Ressources en ligne, en ligne : http://opus-all.paris.iufm.fr/ (consulté le 12 avril 2010)

[1] Alain Salvatore, Écran Total, en ligne : http://alain.salvatore.free.fr/ (consulté le 12 avril 2010). Pour les références subséquentes à l’œuvre étudiée, nous indiquerons en bas de page l’adresse Internet à laquelle on réfère, avec des précisions de manipulation si nécessaires.

[2] La fonction de labyrinthe est explicitée par l’auteur dans le paratexte d’introduction : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/lecture/index.htm, sous « Hypertexte ».

[3] Alain Salvatore, Ressources en ligne, en ligne : http://opus-all.paris.iufm.fr/ (consulté le 12 avril 2010), sous l’onglet « Divertimento ».

[4] Bertrand Gervais, « Les régies de la lecture littéraire », dans Tangence, n°36, 1992, p.12.

[5] Ibid., p.13.

[6] Alexandra Saemmer, « 2. Actions du lecteur sur la matière textuelle », dans Matières textuelles sur support numérique, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne (Travaux), 2007, pp. 33-45.

[7] Il est ici utile de mentionner que l’œuvre comporte deux niveaux de paratexte, un premier disponible à l’adresse suivante : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/lecture/index.htm, où on peut reconnaître une prise en charge du contenu par l’auteur, et un second imbriqué dans le texte sous forme d’avant-propos, exergues, préfaces, commentaires variés, qui racontent la mythologie de la création du texte et en proposent des interprétations. On le nommera indépendamment dans cette analyse « deuxième niveau de paratexte » ou « paratexte fictif ».

[8] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/lecture/index.htm, cliquer sur « La disparition ».

[9] Bertrand Gervais, op. cit., p.13.

[10] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/avert.htm

[11] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/com/expert.htm

[12] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/com/exerg.htm

[13] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/avert.htm

[14] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/51.htm#mes

[15] Sur la transtextualité, voir Gérard Genette, Palimpsestes, 1982.

[16] On retrouvera l’aveu d’un désir d’imitation et de pastiche de grands auteurs dans le premier paratexte, sous « Hypertexte » : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/lecture/index.htm

[17] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/com/exerg.htm

[18] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/48a.htm

[19] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/rectif.htm#inf

[20] Il s’agit probablement de Wolfgang qui se plaint de l’incorrection des savants de la télévision, mais qui fait partie d’une fiction interne à la diégèse.

[21] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/33.htm

[22] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/39.htm#min

[23] Saemmer, op. cit., p.43.

[24] Id.

[25] On notera aussi l’exemple amusant du mot « lettres » dont les caractères renvoient chacun à des missives lues par le personnage principal : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/14.htm

[26] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/imh/reneenue.htm

[27] Saemmer, op. cit., p.44.

[28] Id.

[29] On en compterait jusqu’à trois, selon les statistiques que l’œuvre propose : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/internet/intern.htm

[30] Saemmer, op. cit., p.45.

[31] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/mod.htm

[32] Accessible en entrant l’adresse suivante dans la barre d’adresses : http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/

[33] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/internet/

[34] Saemmer, op. cit., p. 44.

[35] http://alain.salvatore.free.fr/palhtml/lecture/index.htm

[36] http://alain.salvatore.free.fr/Xf/index.html pour la mise en contexte. Cliquer sur « Je passe la main » pour avoir accès au contenu analytique.