Au tournant du vingtième siècle, Sigmund Freud avançait que « nos productions oniriques ― nos rêves ― ressemblent intimement aux productions des maladies mentales, d’une part, et que, d’autre part, elles sont compatibles avec une santé parfaite. » [1] Or, dans Inside : A Journal of Dreams, [2] une œuvre hypermédiatique d’Andy Campbell et de Judy Alston, le rêve est justement associé à une détresse psychologique et à une dégradation physique. Le narrateur, un homme vivant seul dans une maison où une fuite de gaz le perturbe un peu plus chaque jour, transmet son expérience par le biais d’un journal, ce qui permet au lecteur de prendre connaissance à la fois du contenu des rêves ainsi que des relations qu’entretiennent le rêve, le souvenir et le délire. Dans Inside, l'écriture se concentre autant sur le contenu des rêves que sur la manière dont ce contenu vient à l’esprit du rêveur au réveil. À chaque réveil et à chaque entrée quasi quotidienne dans le journal, la frontière entre rêve et réalité se brouille un peu plus, autant pour le narrateur que pour le lecteur. Nous examinerons, dans ce texte, l'évolution ― principalement psychologique ― du narrateur d’Inside, de même que les différents processus qu'emploie le narrateur afin de rendre compte de ses rêves tout en considérant les effets de ces procédés sur le lecteur.

Dans Inside, le narrateur relate dans son journal, avec un résultat souvent fragmentaire ou énigmatique, d’une part, les événements réels qui se produisent autour de lui et, d’autre part, ses rêves, ses souvenirs lointains, voire ses hallucinations, trois phénomènes psychiques qui ont tous un lien étroit avec l’imagination. Au départ, le narrateur semble vouloir accorder une part égale au réel et à l’imaginaire ; cependant, plus son récit progresse et plus la frontière entre les deux se brouille, ce qui accroît la confusion du vieil homme. Parfois, les rêves sont rapportés au passé, comme s’ils se confondaient avec les souvenirs, sauf que des événements insolites excluent la possibilité qu’il s’agisse uniquement de souvenirs. À la page virtuelle 40, par exemple, le narrateur constate, sans trop s’émouvoir, qu’un homme possède un bouton de contrôle du volume sur le cou. D’autres fois, les rêves sont racontés au présent (voir la dramatique et effrayante irruption du poltergeist (INS– 34-35)), donnant ainsi l’impression que le narrateur s’enfonce dans sa difficulté à différencier ses rêves de la réalité. De plus, tandis que les premiers rêves commencent généralement par « I dreamt » ou « Dreamt », après les dix premières pages virtuelles ― sauf exception ―, aucun mot n’est utilisé pour introduire le récit du rêve. Il est alors bel et bien confondu avec les événements réels.

Les impressions que le narrateur conserve de ses rêves sont également révélatrices de cette progression de l’imaginaire sur la réalité dans la rédaction du journal. Dans la deuxième partie d’Inside, les récits oniriques deviennent de plus en plus sombres. La mort est évoquée à la page virtuelle 51 : « i found some old dead flowers under my bed » ; elle est aussi présente implicitement dans les textes brefs disséminés aux pages virtuelles 78 et 79. Il est de plus fait mention du sang qui s’égoutte d’une plaie (« The town’s people were cut on the razor sharp pointed leaves, bleeding the colour of red berries, it dripped like rain » (INS– 70)) juste avant que le narrateur ne se fasse annoncer que son cœur est « hollow » (creux, vide). Les nombreuses occurrences de destruction sont toutefois les éléments qui contribuent le plus à l’atmosphère assez glauque du journal. En effet, aux pages virtuelles 47, 59 et 75, l’environnement du narrateur est brusquement et violemment bouleversé :

The air was heavy with the putrid smell of decay. It was the future – society collapsed. We were in a cafe talking in hushed voices. There was a sudden noise – gunfire. She grabbed my arm and we ran outside. Down back alleys, past burnt out cars, fires, derelict buildings. (INS– 59) ;

A robotic arm tore through the wall, bricks, debris and dust choked at my throat, eyes itching with the grit. Its gaping mouth ripped out my shelves – the totems of my past crashed to the floor. In a clean sweep the arm launched another attack, its jagged teeth pulled at the water tank – the room began to flood, ice cold, black water streamed from the radiators. (INS– 75).

Outre l’imaginaire de la destruction, ces deux extraits sont aussi étroitement liés par le rapport particulier qu’ils entretiennent avec le temps : le premier décrit un futur apocalyptique tandis que le second parle des totems du passé se brisant sur le plancher. De plus, les deux extraits sont couplés à des vidéos : dans le premier, une maison avec, à l’avant-plan, ce qui ressemble à un feu ; dans le second, des ruines encore fumantes déblayées par une excavatrice. En ajoutant à ces éléments les vieilles feuilles mortes retrouvées sous le lit (INS– 51) mentionnées plus haut, il se dégage des rêves sombres du narrateur à la fois une certaine nostalgie, ― qu’il est possible d’associer soit à l’enfance, soit à la femme souvent évoquée avec tristesse ― et une sorte de crainte confuse du temps qui passe, un peu comme si le personnage entretenait un rapport problématique avec son passé révolu et son futur incertain, et que ce rapport se reflétait dans ses rêves.

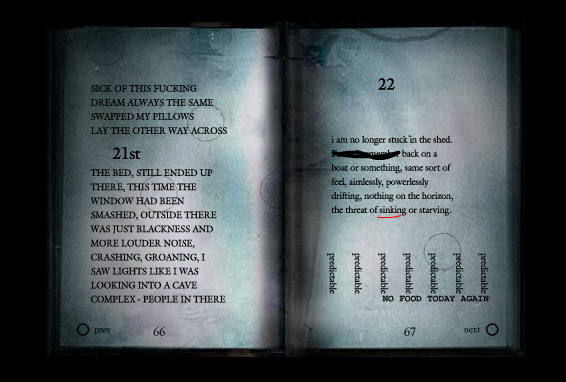

« [I]l reste à l’homme éveillé, s’il veut s’abstraire du monde, la ressource de fermer les yeux, alors que le rêveur n’a pas celle de les ouvrir pour échapper à l’envoûtement qui le tient. » [3] Quand le narrateur d’Inside rêve, quand sa conscience est assoupie, ses facultés critiques sont momentanément abolies. Dès lors, plongé dans son sommeil, il ne possède aucune défense contre le rêve qui envahit son esprit, comme il ne peut non plus se protéger contre l’influence insidieuse de la fuite de gaz. La sensation de ne pouvoir se soustraire au pouvoir du rêve apparaît d’ailleurs dans son journal entre le 19 et le 21 octobre, quand il fait sensiblement le même rêve trois nuits consécutives. Il se retrouve enfermé dans un hangar comme il l’est de plus en plus souvent dans ses rêves, incapable de rejoindre la réalité :

« I’VE BEEN LOCKED INSIDE A SHED […] » (INS– 64), « I TRY AND FORGET ABOUT WAKING UP LAST NIGHT

ANDSCREAMING TO GET OUT OF THE SHED BUT I FIND MYSELF BACK IN THERE […] » (INS– 65), « SICK OF THIS FUCKING DREAM ALWAYS THE SAME SWAPPED MY PILLOWS LAY THE OTHER WAY ACROSS THE BED, STILL ENDED UP THERE […] » (INS– 66).

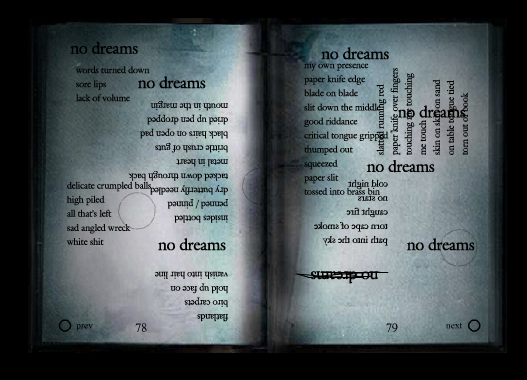

Ici, d’une entrée à l’autre, l’écriture devient davantage hésitante, incohérente, la ponctuation se raréfie, la syntaxe se désagrège. Ce qui était un rêve mène finalement, à cause d’une confusion entre réel et imaginaire, à un délire de l’esprit exacerbé par un jeûne de plusieurs jours (INS– 65-67). Néanmoins, la disparition du rêve est aussi significative que le rêve lui-même : « i am no longer stuck in the shed. […] same sort of feel, aimlessly, powerlessly drifting, nothing on the horizon, the threat of sinking or starving. » (INS– 67). Le narrateur perd peu à peu ses derniers repères jusqu’au délire final des pages virtuelles 76 à 79 où l’absence de rêve entraîne une sorte de frénésie d’écriture. La formule « no dreams », répétée compulsivement, montre qu’au lieu de rassurer le narrateur, la disparition des rêves auxquels il s’était habitué cause plutôt un nouvel égarement comme si, à force de fréquenter un univers entièrement onirique, le narrateur parvenait difficilement à se raccrocher à la réalité.

Ainsi, dans sa tentative de représenter séparément réel et imaginaire, le narrateur échoue en étant plus souvent qu’autrement submergé par le rêve. « I’m falling into a void. There is an infinite chain nearby, keeps coming into view, close, within reach, sometimes I manage to grab it and hold it on for a few fleeting seconds before having to let go. I keep falling and falling. » (INS– 60). Même si sa longue chute vers « l’imaginaire total » ― la folie, en fait ― est entrecoupée par des bouts de réalité qu’il réussit à agripper, ses rêves sombres et angoissants ne rencontrent chez lui aucune résistance solide et l’entraînent progressivement dans les abysses du délire... du moins, jusqu’à ce que l’appareil de chauffage soit réparé.

Dans la représentation des rêves que tente le narrateur d’Inside, la fragmentation en différentes entrées occupe une place prépondérante. Le titre, « A Journal of Dreams », évoque déjà un assemblage de plusieurs textes séparés spatialement et temporellement, un peu à l’image du journal intime ou du recueil de nouvelles. Le découpage scriptural des rêves dépend, d’une part, de la conception que se fait le narrateur de ses rêves de la nuit précédente. En effet, le récit du rêve repose sur un procédé de mémorisation qui relève grandement de :

la manière dont la pensée réagit au moment de raconter ce qu’elle a vécu pendant le sommeil. […] Parce qu'il repose uniquement sur les souvenirs restant au réveil, le rêve ne peut être parfaitement reconstruit, il demeure un amalgame d’instants brefs sans continuité et qui se côtoient de manière illogique. [4]

Il y a donc forcément une déformation entre l’expérience onirique et sa transcription, ce qui crée une impression d’incomplétude, d’incertitude et de désordre d’abord chez le narrateur, puis chez le lecteur. De plus, la fréquente présence de mots disparates qui tournoient dans la page virtuelle renforce l’idée que les rêves reviennent à l’esprit uniquement par bribes.

D’autre part, le découpage des récits oniriques dépend de la nature particulière des rêves : ils sont répétitifs mais leur contenu diffère d’un rêve à l’autre. Il faut par conséquent toujours recommencer, à chaque nouvelle entrée ― à chaque jour ―, une nouvelle entité textuelle dans laquelle le narrateur entraîne le lecteur dans un environnement différent. La forme du journal de rêves procède donc d’un principe de discontinuité. Le journal, à l’instar du recueil de nouvelles, doit aussi faire preuve de brièveté, notamment par l’économie narrative et la compression, en rendant le langage plus dense ou l’action plus intense, ce qui explique la présence de certaines phrases en écriture pâle dans la page virtuelle (« They can’t see me » (INS– 17,71) revient, par exemple, à deux reprises). Ce procédé allusif permet ici de concentrer le plus de sens possible en peu de mots et de rendre une émotion palpable pour le lecteur. Dans l’extrait suivant : « Close up visions of a young man with no arms or legs sat in a wheelchair. His long face was still and solemn. He didn’t say a word. I didn’t do anything, just stared at him. » (INS– 49), l’absence de certains éléments narratifs est flagrante. Il n’y a ni mise en contexte (un quelconque cadre spatio-temporel, par exemple), ni motivation, ni dialogue entre les personnages. L’absence d’action est même soulignée par la négation : « He didn’t say », « I didn’t do ». Il ne s’agit que d’une description par évocation d’une vision fugitive, un portrait esquissé et non un événement clairement défini. Ici aussi, la sensation d’incomplétude est présente à la fois chez le narrateur qui ne peut rapporter convenablement son expérience onirique et chez le lecteur, qui ne peut accéder au rêve original que de façon fragmentaire.

Pourtant, ce texte bref crée ou, du moins, contribue à créer l’atmosphère générale de l’œuvre en s’insérant parmi les autres textes du journal, c’est pourquoi il peut ici être question de brièveté discontinue. Par exemple, l’évocation de l’homme sans membres crée une ambiance sinistre et le silence entre les deux personnages soutient bien la tension omniprésente dans Inside. Chaque court texte est individuellement producteur d’une portion de sens, mais la cohabitation avec les autres textes est nécessaire pour générer un sens global [5]. En somme, chaque fragment prend sens au contact des autres fragments. Ainsi, selon les notions développées par André Carpentier à propos du recueil de nouvelles, le journal de rêve constituerait simultanément et paradoxalement une « forme homogène de la discontinuité et […] une forme hétérogène de la continuité » [6] puisqu’il présente des textes brefs aux contenus radicalement différents les uns des autres tout en mettant en place une base commune qui se manifeste principalement par un style et une atmosphère partagés.

Bref, par le décalage qui s’introduit entre le rêve et sa transcription ainsi que par le paradoxe de la brièveté discontinue qui régit le journal de rêve, celui-ci apparaît comme une représentation fragmentaire responsable autant d’une impression d’incomplétude chez le narrateur et le lecteur que d’une production de sens elle aussi fragmentaire, mais établie sur une base commune.

Outre son aspect fragmentaire, la représentation formelle des rêves dans Inside comporte également un aspect technique non négligeable. La typographie joue d’abord un rôle extrêmement important dans le rendu des rêves. Trois différents types de caractères sont utilisés : un en majuscule, un en Times New Roman, et un autre en Courier New ; chacun représentant un des états d’esprits du narrateur [7]. La première police, en majuscules, employée entre les pages virtuelles 63 et 67 ainsi que pour faire mention de « SHE » dans les dessins, réfère à un état très proche du délire. La seconde sert généralement à rapporter les rêves et la troisième, la réalité, même si la frontière entre les deux est parfois difficile à délimiter distinctement. D’autres éléments tels que les ratures, les corrections ― liées au processus de mémorisation du rêve au réveil ― ou les marques au crayon rouge [8] permettent également au lecteur de s’immerger plus facilement et plus rapidement dans l’état d’esprit du narrateur, car ces éléments lui donnent une impression d’immédiateté de la narration. Il croit lire un brouillon, un texte impulsif qui représente bien l’état d’une pensée intoxiquée ou à demi consciente.

De plus, les sept occurrences [9] des mots virevoltants ― nous appellerons ainsi ces mots qui flottent dans la page et se déplacent au gré du mouvement de la souris ― de même que le travail sur la mise en page des fragments textuels ― comme si l’écriture, à l’instar des rêves, envahissait l’esprit ―, amènent le lecteur à se plonger de plus en plus dans l’atmosphère onirique du journal. Dans les pages 76 à 79, alors que le narrateur se trouve complètement détaché de la réalité, la disposition des fragments de texte reflète à la perfection l’esprit tourmenté du narrateur de même que l’impression étourdissante et déstabilisante que peuvent causer les rêves ou, dans ce cas, l’absence de rêves.

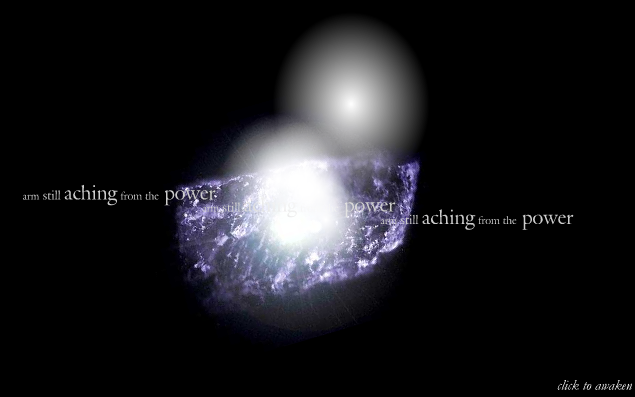

L’insertion de vidéos, d’animations et d’une trame sonore dans le journal de rêves produit elle aussi une impression significative sur le lecteur. Le sens des images, comme l’affirme René Magritte, « ne réside nullement dans l'explication qu'on pourrait en donner, mais dans l'effet que cette image produit sur le récepteur. » [10] Suivant cette affirmation, les vidéos et les animations présentes dans Inside ne devraient donc pas être étudiées en fonction de leur sens précis ou en vue d’un quelconque décodage interprétatif, mais plutôt afin de cibler quel(s) effet(s) elles pourraient avoir sur le lecteur. Certaines vidéos montrant une gerbe d’étincelles propulsées vers le lecteur (INS– 30-31 et 80-81) ont un effet aveuglant alors que d’autres, comme la plupart des animations [11], rappellent par leur mouvement circulaire et infini la sensation souvent tournoyante, étourdissante des rêves. De même, la trame sonore de Inside n’est constituée que d’un bruit creux ― semblable à de l’écho ―, indéfini et répétitif. Tous ces éléments ajoutent à l’imaginaire du rêve et permettent au lecteur d’avoir un accès privilégié aux rêves presque bruts du narrateur, comme le montre aussi le bouton « Click to awaken » sur lequel il faut cliquer pour quitter l’animation, c’est-à-dire se soustraire à l’emprise des rêves, et revenir aux pages virtuelles du journal. Comme pour la typographie, les vidéos, les animations et la trame sonore entraînent donc davantage une plongée dans l’univers onirique qu’un appel au décodage minutieux puisque leur signification réside plus dans leur effet sur le lecteur que dans leur explication.

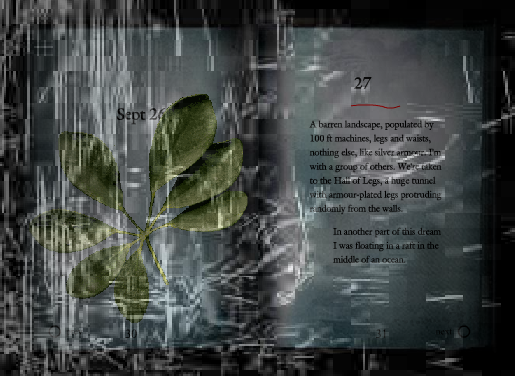

Inside est, de plus, structuré de manière à ce que le lecteur soit forcé de modifier son approche de lecture pour s’adapter à l’œuvre. En effet, à l’instar de plusieurs autres œuvres hypermédiatiques, l’écriture de l’œuvre d’Andy Campbell et de Judy Alston joue avec les notions de linéarité et de tabularité, notions qui influencent grandement la chronologie et le développement général du récit. Le journal de rêves, au premier abord, s’inscrit dans une linéarité du contenu [12], c’est-à-dire que le narrateur tente de présenter les événements de manière chronologique. Toutefois, deux éléments viennent contrecarrer ses plans. D’une part, plusieurs souvenirs remontent à l’esprit du narrateur qui, pour les raconter, délaisse la narration des événements du présent pour se concentrer temporairement sur les récits du passé. Ce procédé, l’analepse [13], est courant, voire banal en littérature. Néanmoins, dans Inside, les limites de l’analepse sont assez floues et le souvenir est souvent déformé ou apparenté au rêve et au délire, comme c’est le cas à la page virtuelle 8, où le souvenir se différencie du rêve uniquement par le changement de police tandis que la thématique et le ton restent sensiblement les mêmes. La délimitation problématique de la frontière présent-passé entame donc déjà la chronologie du récit. D’autre part, la fuite de gaz entraîne une détérioration des facultés mentales du narrateur, lequel peine à quelques reprises à respecter l’ordre chronologique des entrées dans le journal. Par exemple, entre les pages virtuelles 22 et 31, les dates Sept 26, Sept 27, Sept 24, Sept 25, Sept 26 et 27 se succèdent. Le narrateur semble perdre conscience du passage du temps. Pire encore, entre les pages virtuelles 70 et 72, un mois entier disparaît : 23rd, October 25 ?, Nov 26th et Nov 27. Ces bouleversements de la chronologie et ces brouillages de la temporalité, imputables à l’effet de la fuite de gaz chez le narrateur, attaquent les uns et les autres la notion de linéarité du contenu dans Inside et incitent le lecteur à considérer l’usage d’un autre type de lecture : la lecture tabulaire.

Dans Du papyrus à l’hypertexte, Christian Vandendorpe définit la tabularité comme étant un mode d’agencement interne des données qui « permet le déploiement dans l’espace et la mise en évidence simultanée de divers éléments susceptibles d’aider le lecteur à […] identifier les articulations [d’une œuvre] et à trouver aussi rapidement que possible les informations qui l’intéressent. » [14] À l’intérieur du journal de rêves, la lecture tabulaire se développe sur deux plans. Le contenu du journal est en partie tabulaire grâce à l’onglet « Browse », accessible en tout temps par un clic de souris, et qui permet au lecteur de choisir la page virtuelle à laquelle il souhaite se rendre, augmentant ainsi la fonctionnalité de l’œuvre. Chaque entrée du journal est par conséquent accessible individuellement et l’œuvre peut se parcourir soit dans un ordre à peu près linéaire, soit selon un ordre décidé arbitrairement par le lecteur. C’est la tabularité fonctionnelle. L’expérience de l’œuvre, l’immersion dans le récit des rêves, peut donc devenir singulière, propre à chaque lecteur si et seulement si celui-ci choisit de lire le contenu de l’œuvre de façon tabulaire. Ce choix en apparence anodin représente en fait la base de la relation interactive qu’entretiennent ici le lecteur et l’œuvre.

La tabularité visuelle, quant à elle, se manifeste parfois discrètement, souvent de façon spectaculaire, dans la manière dont le matériau langagier investit la page virtuelle, celle-ci intégrant alors des données de divers niveaux hiérarchiques [15]. En effet, l’éclatement de l’écriture dans Inside, dont il a déjà été question dans la section sur la typographie, a pour conséquence de créer des interférences dans l’opération de lecture [16]. Il devient beaucoup plus ardu pour le lecteur de se restreindre à une seule série d’écriture quand apparaissent, sur la même page virtuelle, des mots à l’horizontale, à la verticale, tournoyants, à l’envers, en majuscules, en minuscules, etc. Le lecteur est visuellement tiraillé entre différentes suites textuelles comme le narrateur est tiraillé entre différents états d’esprit, sauf que le lecteur, lui, peut choisir ce qu’il lit. C’est lui qui pose le geste de tourner ou d’inverser le journal ou de promener ses yeux sur la page virtuelle pour accéder à un autre fragment de texte.

Deux conclusions ressortent donc de l’étude de la linéarité et de la tabularité dans Inside. Premièrement, ce n’est pas la nature hypermédiatique de l’œuvre, mais bien son contenu ― la fuite de gaz et ses effets sur le narrateur ― qui chambarde la chronologie en introduisant des analepses et des incongruités dans le récit. Et puisque celui-ci, à partir d’un début, avance vers une fin, la narration d’Inside est abordable de façon linéaire, bien que son déroulement temporel soit souvent troublé ou confus. Deuxièmement, l’introduction de la tabularité dans l’interface du journal de rêves n’est pas fortuite ou, plutôt, exclusivement de nature formelle. Elle n’a pas pour unique objectif de créer des liens plus ou moins interactifs entre le lecteur et l’œuvre, elle permet également ― comme les différents procédés typographiques et les images ― de rapprocher l’expérience de lecture de l’expérience onirique ou délirante du narrateur.

Pour conclure, dans Inside : A Journal of Dreams, le narrateur est le premier à sombrer dans les profondeurs du rêve et du délire, car c’est lui le premier, évidemment, à être affecté par l’insidieuse fuite de gaz. À travers son journal de rêves, il se dévoile en plein combat contre l’imaginaire envahissant de sa folie, montre un rapport problématique avec le temps et devient chaque jour en proie à une plus grande difficulté à se raccrocher à la réalité, jusqu’à ce que l’appareil de chauffage soit finalement réparé. Le lecteur apparaît ensuite comme la seconde victime de la fuite de gaz puisqu’il ressent à son tour l’impression d’incomplétude qui envahit le narrateur au moment de l’écriture de son journal. En effet, le lecteur, par la fragmentation du journal, prend connaissance de chaque texte bref, de chaque rêve singulier ou de chaque bribe de rêve, tout en s’imprégnant de l’atmosphère de l’œuvre, et il s’enfonce lui aussi, peu à peu, dans l’univers onirique du narrateur. Cette plongée du lecteur se concrétise enfin par le travail sur l’aspect technique : la typographie, les images et l’interface d’Inside produisent, d’une part, un effet sur le lecteur, l’entraînant de plus en plus vers le rêve, et, d’autre part, le forcent ― de concert, il faut le préciser, avec d’autres éléments du récit tels que le délire du narrateur qui brise la chronologie ― à modifier son processus de lecture s’il veut véritablement pénétrer dans l’univers onirique que met en place l’œuvre d’Andy Campbell et de Judy Alston. Néanmoins, cette immersion dans l’esprit rêveur et délirant du narrateur ne serait pas possible si le rêve ne possédait pas sensiblement les mêmes caractéristiques que le journal ― et plusieurs recueils de nouvelles ― et que quelques cas exemplaires d’œuvres hypermédiatiques. Comme eux, le rêve est fragmentaire, labyrinthique et décousu [17], ce qui permet à ces trois parties de la représentation onirique dans Inside de travailler ensemble plutôt que l’une contre l’autre, aboutissant ainsi à une œuvre qui à la fois présente l’expérience d’un personnage/narrateur et qui fournit également au lecteur les outils pour s’approprier cette expérience et s’y plonger à son tour. Inside est donc une œuvre où l’on cherche à atteindre un équilibre : le narrateur échoue en perdant contact avec la réalité tandis que le journal, lui, réussit à combiner l’expérience onirique et l’œuvre hypermédiatique, sans sombrer dans la démonstration technologique. Il ne reste au lecteur qu’à accepter de repenser ses réflexes de lecture en fonction de son nouvel environnement hypermédiatique, afin de participer à son tour à l’expérience onirique quasi complète que propose Inside.

[1] Freud, Sigmund (1966), Cinq leçons sur la psychanalyse. Paris : Payot, p. 38.

[2] Campbell, Andy et Alston, Judy, « Inside: A Journal of Dreams », Dreaming Methods, en ligne : http://www.dreamingmethods.com//uploads/dm_archive/objects/html/i_object... (consulté le 9 avril 2010).

Désormais, les renvois à cette œuvre seront signalés, dans le corps du texte, par la seule mention INS– suivie du numéro de la page virtuelle.

[3] Caillois, Roger (1956), L’incertitude qui vient des rêves. Paris : Gallimard, p. 138.

[4] Dubé, Sandra, « Représentations hypermédiatiques du rêve », dans Laboratoire NT2, en ligne : http://www.nt2.uqam.ca/recherches/dossier/ le_reve (consulté le 7 avril 2010).

[5] Carpentier, André (1993), « Commencer et finir souvent. Rupture fragmentaire et brièveté discontinue dans l’écriture nouvellière », dans La nouvelle : écriture(s) et lecture(s), (dir. publ. Agnès Whitfield et Jacques Cotnam) Toronto/Montréal : Éditions du GREF/XYZ éditeur, p. 37.

[8] Voir notamment les pages 66-67 pour un bon exemple des différents procédés de typographie employés dans Inside.

[9] Aux pages virtuelles 38-39, 40-41, 50-51, 52, 62-63, 70-71 et 80-81.

[10] Everaert-Desmedt, Nicole (1990), Le processus interprétatif : introduction à la sémiotique de Ch. S. Peirce, Liège : Mardaga, p. 89.

[11] Vidéos : INS– 16 (vire-vent), 25 (artiste de cirque) et 36-37 (pendentif).

Animations : INS– 8 (fer à cheval), 20 (portrait), 34 (« your order number »), 42 (feuille), 44 (« beauty »), 46 (cristal) et 56 (plume de paon).

[12] Vandendorpe, Christian (1999), Du papyrus à l’hypertexte : essai sur les mutations du texte et de la lecture. Montréal : Boréal, p. 43.

[13] Terme introduit dans la théorie littéraire par Gérard Genette dans Figures III et désignant « toute évocation après coup d’un événement antérieur au point de l’histoire où l’on se trouve » (Genette, Gérard (1972) Figures III. Paris : Seuil, p. 82.).