OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN

Figures d’étudiant.e.s dans les romans de la vie littéraire au Québec. Étudier en littérature: qu’ossa donne?

«C’était dans une chambre de douze pieds carrés au plus, rue Saint-Georges, Québec.

Ils étaient là quatre, buvant, fumant, chantant, riant… que c’était plaisir à voir. Le cliquetis des verres, le choc des bouteilles, les éclats de voix, les notes plus ou moins fausses de quelque chanson égrillarde, le bruit des pieds battant le parquet; tout cela se combinait adorablement pour former le plus délicieux tintamarre du monde.

Comment en eût-il été autrement?

Ce quatuor bruyant représentait la fine fleur de l’école de médecine […]

Rien d’étonnant donc à ce que quatre lurons de cette trempe, arrosés de whisky, fissent un charivari à broyer le tympan d’une escouade d’artilleurs.»

- Wenceslas-Eugène Dick, Le roi des étudiants

Ainsi s’ouvre le roman Le roi des étudiants de Wenceslas-Eugène Dick, publié en 1903. Ici, l’étudiant partage l’une des caractéristiques que la fréquentation des romans de la vie littéraire nous a appris à accoler à l'écrivain fictif. Tous deux auraient en commun une irrépressible, mais sympathique tendance à l’éthylisme: ils communient ensemble sous les auspices d’ininterrompues bacchanales1. Mais au-delà de ce stéréotype, qu’est-ce qui définit le personnage de l’étudiante ou de l’étudiant en littérature dans ce sous-genre particulier qu’est le roman de la vie littéraire? Surtout, comment cette figure satellite du roman de la vie littéraire se fraie-t-elle un chemin parmi deux mondes opposés quoique codépendants, le monde universitaire et le champ littéraire?

La figure estudiantine est certes digne d’intérêt, d’abord de manière diachronique: Charles Guérin (1852-1853), Jean Rivard le défricheur (1874), Le débutant (1914) et même Au cap Blomidon (1932), sans doute parce qu’ils se rattachent au roman d’apprentissage, appellent ce motif du collégien qui, avant d’entrer de plain-pied dans les aventures de la vie, fait le bilan de ses années d’études, au début du récit. La figure de l’étudiante ou de l’étudiant en lettres semble d’autant plus riche si nous l’appréhendons en tant que foyer de condensation des principaux rapports de force dans le champ littéraire: ces personnages sont aussi souvent des futurs écrivaines et écrivains qui naviguent entre l’université et l’édition —entre le «démon théorique» et le «fantasme créateur», pour reprendre les mots de David Bélanger (2017)—, deux univers en tension, malgré une codépendance renouvelée ces dernières décennies2.

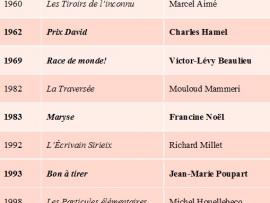

Nous avons donc interrogé la base de données du Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions (Gremlin) pour en faire émerger le corpus mettant en scène des étudiantes et étudiants (en littérature, ou non). Pour toute la base —qui regroupe les productions française et québécoise—, nous obtenons 46 personnages d’étudiantes et d’étudiants (principaux ou secondaires), répartis dans 20 romans3, depuis Félix Douviers dans Les Faux-monnayeurs (1925), qui prépare une thèse de doctorat sur Wordsworth, jusqu’à Pétronille Fanto du roman éponyme d’Amélie Nothomb (2014), qui fait un master en littérature élisabéthaine. L’exacte moitié de ces personnages étudie effectivement en littérature (23), et, sur ces 23 figures, 19 sont issues du corpus québécois (dont 9 seulement dans Scrapbook de Nadine Bismuth). Ce nombre est étonnant et mérite qu’on s’y intéresse de plus près: il justifie en soi qu’on s’interroge sur la spécificité des structures du champ littéraire québécois des dernières décennies. Bien qu’une étude approfondie d’un corpus substantiel serait nécessaire pour apporter des éléments de réponse à cette «obsession» du personnage étudiant4, nous pourrions poser comme hypothèse que l’essor de programmes universitaires dédiés à la création littéraire, à partir des années 1980, a pu favoriser des pratiques d’autoreprésentation, surtout pour la période la plus récente5. Au sein de ces romans de l’étudiante et de l’étudiant en lettres, comment ceux-ci sont-ils textualisés et socialisés, tant en regard du monde universitaire que du champ littéraire? Quel savoir particulier sur la littérature nous livrent ces figurations?

Quoi qu’il en soit, dans la base de données, douze romans québécois (en gras dans le tableau ci-contre) mettent en scène un personnage d’étudiante ou d’étudiant. Notons qu’ils travaillent essentiellement en littérature française, à l’exception de deux thèses, l’une sur Réjean Ducharme et l’autre sur Germaine Guèvremont! Pour les fins de l’analyse, nous avons choisi d’isoler les textes dans lesquels l’étudiante ou l’étudiant remplissait la fonction de personnage principal. Qui plus est, nous avons choisi de ne nous intéresser qu’à l’étudiante ou l’étudiant en littérature. Au fil de la lecture, trois œuvres se sont dégagées du lot, tant elles présentaient des nœuds communs qu’il nous semblait intéressant d’observer: il s’agit respectivement de Maryse de Francine Noël (1983), de La Brèche de Marie-Sissi Labrèche (2002) et de Scrapbook de Nadine Bismuth (2004). Tous écrits par des femmes, ces romans représentent une étudiante en littérature dont la quête identitaire est fortement liée à une quête amoureuse. Parallèlement à leurs études, les trois héroïnes ont une pratique d’écriture, qu’il s’agisse d’une simple velléité (Maryse) ou d’un exercice volontairement transitif, orienté vers la publication (Scrapbook) ou la transmission d’une expérience (La Brèche). De surcroît, ces trois romans sont dotés d’une importante charge parodique, tant lorsqu’il s’agit de parler du monde universitaire que de la vie littéraire. Et c’est effectivement cette tension entre deux mondes que nous avons voulu analyser. Nous partons du postulat que le roman de la vie littéraire tend à mettre dos à dos l’univers savant, aride et desséché de l’université et celui, intuitif, émotif et intense, de la création. Ainsi que le résume David Bélanger,

[e]n fait, dans les années 2000, le conflit devient patent dans nombre de romans de l’écrivain. Car conflit il y a. Si le poète trouve en «l’homme théorique» son premier ennemi, l’homme théorique poursuit sa marche inexorable pour saper l’autorité de la création et de ses tâtonnements […]. (2017: 49)

Assurément, le traité théorique se situe aux antipodes de la fiction. Ceci dit, comment un roman intra-muros du monde universitaire peut-il préserver sa crédibilité romanesque et sa liberté créatrice? Plus simplement, comment met-il la théorie à distance? Au sein des trois romans retenus, comment les étudiantes en lettres parviennent-elles à accommoder le noyau contradictoire entre théorie et création afin d’émerger en tant qu’auteures singulières —et légitimes? Nous tâcherons d’exposer ce double-rejet —des univers artistique et intellectuel— par les figures d’étudiantes en lettres, en présentant d’abord les réalités estudiantines, puis en nous intéressant à la mise en récit du monde de la création. Au terme de cet article, nous espérons avoir lancé des hypothèses et des pistes de réponses à la question suivante: au vu du roman de la vie littéraire au Québec, «étudier en littérature, qu’ossa donne?»

Entrer et sortir de la tour d’ivoire: les réalités de la vie étudiante

Trois romans écrits par des femmes, autant d’héroïnes qui étudient en lettres. Maryse, qui prête son nom au roman de Francine Noël, étudie la «littérologie». Sa quête est calquée sur celle de son double cinématographique, Elisa Doolittle. D’abord éprise d’un bourgeois narcissique avec lequel elle entretient une relation toxique, Maryse accède graduellement à une parole autonome, et finit par écrire une pièce de théâtre féministe. Les références intermédiales au film My Fair Lady (1964) de George Cukor offrent une clef de lecture à Maryse, qu’on peut entrevoir comme une réécriture au féminin du mythe de Pygmalion, comme le suggère en mise en abyme l’enseignement dispensé par un personnage secondaire6. Si Maryse ne présente pas de vocation précoce pour l’écriture, c’est le cas d’Annie Brière, de Scrapbook. Annie exerce sa plume depuis l’âge de douze ans. Curieusement, c’est l’antithèse d’Elisa Doolittle, docile cobaye des cours de diction du professeur Higgins. Bien au contraire, Annie Brière se met à l’écriture précisément parce qu’elle ne peut plus suivre les cours de diction de sa mère: sa vocation est imputable à… un appareil dentaire! L’étudiante mcgilloise fait partie du profil recherche-création. Dès le premier chapitre, son directeur lui propose de déposer son mémoire chez son éditeur: La Garden Party est publié chez Duffroy éditeur. Tout le roman Scrapbook sert à dépeindre avec ironie les milieux littéraire et universitaire, en parallèle avec la déroute amoureuse de la narratrice. Enfin, l’héroïne de La Brèche, Émilie-Kiki, dépose son mémoire de recherche sur Les Fleurs du mal au début du roman. Ses études autant que sa création sont vouées à immortaliser sa liaison amoureuse avec son directeur.

Commençons avec un truisme: étudier coûte cher. Étrangement, le lieu de travail est pourtant valorisé par la narration: dans nos trois ouvrages, l’emploi de l’étudiante sert son attitude «anti-intellectuelle». Au début du roman éponyme, Maryse travaille comme serveuse au Maplewood. Cette expérience, qui la rapproche à la fois de Florentine Lacasse de Bonheur d’occasion et des serveuses et serveurs de la Luna de papel, où se retrouve régulièrement le groupe d’étudiantes et d’étudiants, lui permettra de choisir clairement son camp. En prenant conscience des attitudes bourgeoises de Michel, Maryse réalise qu’elle ne fait pas partie de ces apprenti(e)s intellectuel(le)s qui valorisent la classe ouvrière dans le discours, tout en la méprisant dans les faits. Lorsqu’elle est en contact avec des serveurs (comme ici, Manolo) ou des femmes de ménage, c’est à cette classe qu’elle se rallie:

Maryse s’était retirée dans sa tête, seule au milieu des mots des autres [...]. Apparemment, elle était demeurée près de Michel, approuvant ce qu’il disait […] mais en fait, elle était très loin, debout avec Manolo, le précédant aux tables et même dans la cuisine. (Noël: 389)

L’héroïne de La Brèche, Émilie-Kiki, est celle qui conjugue le plus harmonieusement le «vil» travail étudiant et la vocation des études. Elle croule sous les articles à rédiger pour une revue d’art. Sa plume s’exerce quand même à travers ces écrits secondaires:

Il [Tchéky, l’amant et professeur] m’aidait à corriger un article archi compliqué pour une revue d’art, un article parmi les milliers que j’écris pour payer mes études; mes articles qui un jour l’ont fait s’exclamer: Ton écriture est tellement vivante, tu es une journaliste, mais tu es encore plus un écrivain, tu es un écrivain, tu es un écrivain. Je crois en toi, m’entends-tu, Kiki? Je crois en toi.

(Labrèche: 29, [nous soulignons])

Dans le passage souligné, la «journaliste» pèse moins lourd que l’«écrivain», plus exactement dans un ratio d’un contre quatre. On notera au passage qu’Émilie-Kiki vient des bas-fonds de Montréal, et sa figure de parvenue rebelle est appuyée dans le texte. La distance est d’autant plus grande entre son propre statut et celui de son mentor, issu de la haute bourgeoisie.

À l’opposé, l’héroïne de Scrapbook, Annie Brière, vit dans un logement bourgeois, une réplique d’une image du magazine IKEA, en plein cœur du Plateau-Mont-Royal. Papa est dentiste. Oisive au début de ses études, Annie subsiste donc grâce aux chèques fidèles du paternel et à une bourse honorifique. Toutefois, ici, la trajectoire sociale est inversée, par rapport aux deux autres romans du corpus. Annie Brière vit au départ dans une situation sociale privilégiée, qui se trouve compromise lorsque son père se voit complètement ruiné. Pour défrayer ses études à McGill, Annie est alors contrainte de travailler au cabinet de son père. Le decrescendo social sert aussi, pourtant, l’attitude anti-intellectuelle, puisque c’est grâce à cette déchéance financière qu’Annie s’initie au travail rémunéré et entre dans sa vie d’adulte. À la fin du roman, elle sera presque ravie de rédiger des dépliants informatifs pour Hydro-Québec, au moment où elle réalise qu’elle sera lue par six millions d’abonnés: «même si je m’étais mise à écrire des fictions pornographiques truffées de métaphores à cinq sous […], mon lectorat n’aurait jamais été aussi étendu qu’il allait l’être là7.» (Bismuth: 391)

Les trois héroïnes de notre corpus sont donc toutes pauvres à un moment ou l’autre du récit: le fait de devoir gagner leur vie offre le double avantage de les rendre responsables de leur réussite financière, tout en les forçant à fréquenter d’autres milieux que ceux de l’université et de la création. Par le fait même, le prolétariat les préserve du soupçon d’élitisme.

Ce dernier aspect —la fréquentation d’un milieu du travail souvent représenté comme celui de la «vraie vie»—, n’est sans doute pas étranger à un autre élément commun: la dépréciation systématique des études, omniprésente dans nos trois romans. Cela n’a rien d’étonnant dans la mesure où cette tendance se rattache à un trait d’éthos plus global, lié à l’étudiant ou l’étudiante en lettres:

Détaché des projets professionnels, éloigné de la vie universitaire, identifié à une «vocation» intellectuelle vécue comme une aventure de la personnalité, ainsi se définit le modèle d’un étudiant héritier d’une tradition de bohème intellectuelle. C’est en lettres que survit cet Héritier qui affirme sa vocation, multiplie les formations, tout en affirmant son détachement. (Dubet: 527)

En somme, qui dit aventure de la personnalité dit relâchement, renonciation à la droiture des études. Les études nécessitent une standardisation des compétences. Cette forme de travail intellectuel «réprim[e] ou limit[e] l’invention, la création, l’autodétermination individuelles». (Gorz dans Morris: 200)

Ainsi, pour les trois héroïnes, la période de la formation correspond plus ou moins à une période de dormance et d’ennui. Au chapitre des grands oubliés, nous ne retrouvons pas, par exemple, la représentation de l’étudiante aux yeux injectés de sang qui, en fin de session, enfile les canettes de Redbull afin de parvenir à remettre à temps tous ses travaux. Pour les étudiantes de notre corpus, tout est prétexte à faire autre chose que d’étudier. Cela commence dès la présence aux cours, la concentration et l’attention étant plutôt facultatives, ainsi que le montre cette citation très représentative, tirée de Maryse:

Les cours avaient repris, mais c’était sans importance car personne ne les suivait vraiment; MLF et Maryse avaient la tête ailleurs, et cet ailleurs ne coïncidait pas du tout avec l’espace intérieur, si vaste pourtant et si marmoréen, des écrits mallarméens dont elles se devaient d’approfondir la splendeur sous la tutelle de L. P. Dubouque, professeur agrégé. (Noël: 143)

Cette participation plus que passive se poursuit et se généralise aussi à l’étape de la rédaction. Dans Scrapbook, Annie Brière délaisse la rédaction de sa thèse pour se consacrer entièrement au jeu Tetris. En témoignent une série de courriels alternés de la part de la bibliothèque McLennan et du Tetris Master. Les amendes de retard de la bibliothèque et les factures du site Tetris World suivent une croissance symétrique et exponentielle. En l’espace d’un chapitre, la bibliothèque réclame 150 $ de frais de retour pour des ouvrages critiques sur Proust (Bismuth: 171), tandis que le Tetris Master presse Annie de rembourser les frais de jeu, qui s’élèvent maintenant à 297 $ (Bismuth: 165). On voit où va la priorité de l’étudiante.

Dans La Brèche, la situation est différente. La motivation d’Émilie-Kiki n’a d’égal que son désir fou de coucher avec son professeur: «J’écrivais en un temps record mon mémoire sur Baudelaire, L’Enfer des amants dans les Fleurs du mal, je voulais tellement mettre ma langue dans la bouche de mon prof de littérature, j’étais prête à travailler non-stop du matin au soir pour ça.» (Labrèche: 13). Désir de son prof dans sa «brèche», mais aussi de créer une brèche dans l’éthique de son directeur (Labrèche: 14); c’est à Éros que se limite et se voue l’ardeur intellectuelle de l’héroïne. Mais c’est aussi dans ce roman que la charge contre le monde universitaire, incarné par le professeur, est la plus forte et impitoyable:

j’ai voulu dire à mon amie que ce sont tous des fous, les profs d’université, des maudits fous, crisse! Mais comme d’habitude, je n’ai pas été capable de parler. Malheureusement, cette histoire m’a affectée, elle s’est installée dans ma tête, je me disais: Merde, il n’y a pas moyen que je me change les idées, tous les profs d’université sont des osties de pervers qui pensent détenir la science infuse parce qu’ils ont un doctorat, et parce qu’ils ne sont qu’une clique à pouvoir enseigner à l’université, installés confortablement dans leur convention collective, ils se racontent des histoires dans lesquelles ils sont les maîtres de l’univers donc ils ont le droit, si le cœur leur en dit, de se maquiller et de baiser toutes leurs étudiantes, les unes par derrière les autres, toutes à genoux dans une salle de cours, le trou humide à l’air qui sourit sous les néons, trop contentes d’être pénétrées par la science infuse à leur tour. (Labrèche: 37)

Sans entrer dans l’analyse du thème de l’étudiante comme proie, thème qui constitue réellement un trope du roman universitaire (Gutleben), notons que, sous des dehors amoureux, c’est une lutte à finir qui se livre entre Émilie-Kiki et Tchéky. Et ce combat repose tout entier sur la volonté de l’héroïne de s’affranchir de son statut de mentorée et de minorée (elle ne cesse de protester contre l’idée selon laquelle elle chercherait dans son amant un père symbolique). C’est la maîtrise de l’écriture qui est la clé de ce combat. Elle, grâce à ses ébats sexuels, peut écrire sur le corps de Tchéky, mais tant qu’elle est son étudiante, lui aussi peut briguer ce pouvoir: «ça va vite, mais pas assez vite, car je suis encore son étudiante, il peut corriger ma peau avec son crayon rouge, il peut écrire C’est bien ou Ce n’est pas bien, il peut aussi écrire Je veux te voir ou Je ne veux plus te voir.» (Labrèche: 16)

Enfin, c’est sur tous les tons que le roman Maryse clame l’inutilité des études: «Je suis toujours à l’école, se dit-elle, qu’est-ce que ça me donne tout ça? Il ne m’arrive jamais rien, j’aurais peut-être mieux fait d’imiter ma sœur, de me marier et d’avoir des enfants». (Noël: 298) Mais la chronique de Francine Noël illustre surtout la répression systémique de toute tentative de création à l’intérieur des murs de l’Université. En témoigne l’épisode où un professeur commande un pastiche littéraire. Maryse, fascinée par les titres qui meublent la bibliothèque universitaire, s’inspire de cette banque de données aussi fascinante qu’affolante par l’immensité du savoir à acquérir. Un extrait des «Variations logogistiques» convaincra de l’humour polysémique de Francine Noël, qui joue et déjoue les trips de langage8 (Marcotte, 1983: 12), tout en se riant de la stérilité du jargon universitaire:

La signologie: science ou non-sens?

La transcendance du non-sens dans les sciences ancillaires.

[…]

Le mou et le super-mou.

Transfert freudien, correspondance et tickets.

[…]

Néo-structuralisme et putréfaction.

[…]

Orgasme et lutte des classes.

L’orgasme à double articulation.

Du pénis en question: analyse opérationnelle.

L’instance irréversible du retour de Chopin Ower.

La dialectique mise à nue, par Cédule Valiquette.

[…]

De la lacanologie à la canne de bière.

Opprobre et déjection: quelques notes pour les années 70.

[…] (Noël: 62-63)

La caricature du jargon scientifique est ici poussée à l’absurde. Sont posées en aplat l’abstraction et les réalités les plus triviales, les facultés supérieures et les grivoiseries les plus faciles. Ainsi énumérés, les titres scientifiques s’apparentent à un magma ésotérique de la plus grande vacuité. Dans une étude portant sur le roman universitaire anglais, Christian Gutleben note que ce bavardage est une constance chez les figures d’universitaires: «De même que l’universitaire est réduit à une surface sans profondeur, son métier de penseur est réduit à un bavardage asphyxiant» (Gutleben: 61). Gardons en tête cette idée de bavardage.

Au final, les «Variations logogistiques» de Maryse sont très mal reçues par le professeur, qui qualifie le travail de «torchon». Mais la démarche n’est pas vaine. Maryse peut maintenant répondre à la question qui sous-tend notre article. Étudier en littérature, «qu’ossa donne»? Rien, à première vue. La narration souligne à gros traits cette brillante leçon:

Sa rencontre avec Surprenant [le professeur] lui avait fait comprendre que la faculté de littérologie n’était ni le lieu d’affleurement du plaisir ni, comme elle l’avait naïvement pensé, la place pour apprendre à écrire. Mais elle venait de saisir le Système littérologique par le bon bout et, pendant tout le reste de ses études, elle ne produisit plus que d’excellents devoirs bien sages, bien léchés et très haut notés. (Noël: 85, [nous soulignons])

Pour être tout à fait juste, il faudrait ici nuancer notre précédente assertion. Maryse ne clamerait pas l’inanité des études, mais révèlerait les fondements contemporains du devenir-adulte: «devenir adulte ne signifie plus s’émanciper et rejeter toute tutelle, selon le projet des Lumières, mais faire allégeance et obéir, sous peine d’être expulsé du corps social». (Waltman-Aron: 7)

En somme, au niveau du contenu, les études sont vides de sens. Ce sont de véritables inhibiteurs de la personnalité. Une sorte de parenthèse, assez déprimante au fond, servant de tremplin vers une autonomie ardemment souhaitée, autonomie qui elle, permettra l’éclosion de la créativité. Prenons garde toutefois de croire naïvement que, par contraste, le domaine de la création soit paré de ses plus beaux atours. Qu’il s’agisse du liquoreux Marcel Jolicœur, ce «bûcheron soûl du Ritz Carlton» (Bismuth: 367), ou du libidineux Hubert Lacasse, auteur du pastiche au titre douteux de Pour qui sonne le gland?9, les personnages d’écrivains issus de ces fictions universitaires n’échappent pas à la tendance lourde des romans de la vie littéraire, dans lesquels les agents évoluant dans le champ sont dépeints à grands traits satiriques.

Les «paètes» vus par les étudiantes

Le double inversé de l’intellectuel, le «paète», pour reprendre l’expression de Francine Noël, bavarde tout autant. L’ultime créateur, dans Maryse, est incarné par le «paète» Oubedon, poète de gauche aux tendances toxicomaniaques et au physique grossier. C’est d’ailleurs l’une des premières choses que remarque Maryse à son sujet: il est très quelconque et bouffi. Il partage en cela la même caractéristique que Tchéky dans La Brèche, le roman de notre corpus qui thématise le moins les sociabilités du monde de la création (si ce n’est qu’on mentionne que tout le monde veut serrer la main de Tchéky dans les salons du livre). Quoi qu’il en soit, le génie créateur de Tchécky et Oubedon est inversement proportionnel à leur disgrâce physique (Tchéky est même comparé à Humpty Dumpty), comme si, déjà, les hommes de la théorie et de la création se rattachaient à un autre monde où la corporalité n’est pas une valeur monnayable. Concernant Oubedon, le discours romanesque souligne à maintes reprises l’excentricité du créateur, dont l’activité serait plus opportuniste que poétique:

Vous êtes un homme de parole, Adrien Oubedon, dit l’idée, c’est pourquoi, à l’instar d’un ministre, vous devez surveiller constamment le niveau de votre langage et surtout, le sens apparent de votre discours. Quant à sa signification occulte, les exégètes s’en chargeront. (Noël: 72, [nous soulignons])

Gilles Marcotte a d’ailleurs déjà montré comment, autant dans Myriam Première que dans Maryse, le poète Oubedon est mis en accusation par la narration, en tant que parfait représentant d’un opportunisme de mauvais aloi, défenseur d’une «idéologie qui voudrait soustraire la poésie aux nécessités communes, à la parole de tous, à l’usage quotidien» (Marcotte, 1990: 71). Au final, dans notre corpus, exégètes et «paètes» sont équivalents: en somme, des faiseurs d’esbroufe excités par des «trips de langage». (Marcotte, 1990: 12)

Devant Marcel Jolicœur, figure acclamée dans Scrapbook bien qu’il soit l’homme d’une seule œuvre, Annie Brière se demande «qu’est-ce qui fait d’un écrivain un génie?». (Bismuth: 110) La réponse est intéressante en ce qu’elle convoque avec ironie l’autre monde, l’enseignement reçu, parce qu’«à l’université, les professeurs savaient toujours répondre à cette question». (Bismuth: 110) S’ensuit une description des différentes approches possibles du littéraire, depuis la mythification esthétique jusqu’à la sociocritique en passant par le marxisme féministe: «Telle jeune disciple de la déconstruction qui n’avait pas sa permanence et qui luttait contre le patriarcat hégémonique de l’institution soutenait quant à elle qu’il n’y avait pas d’écrivain, pas de génie, mais seulement des sujets qui se créent dans et par les rapports de pouvoir» (Bismuth: 110). Ne sachant trop quelle réponse privilégier, et devant le spectacle se déroulant sous ses yeux au cocktail de rentrée littéraire de l’éditeur Duffroy, Annie Brière se demande encore:

Mais admettons qu’un savant obtienne une bourse afin de mener une recherche du genre Mythocritique des cocktails littéraires, y avancerait-il l’hypothèse qu’un écrivain est un génie lorsque la seule chose dans l’univers qui le préoccupe —au moment où il se tient sous les projecteurs du Salon Oval du Ritz-Carlton, près de son éditrice qui le louange et devant la foule qui fait trembler les murs de ses applaudissements—, c’est que les serveurs aperçoivent les signes qu’il leur adresse depuis deux minutes pour leur signifier que sa coupe est vide? Peut-être bien. (Bismuth: 111)

Si les trois romans semblent crier à l’unisson «ce n’est pas à l’école qu’on apprend à écrire», s’ils ajoutent que les paètes et les professeurs d’université sont de grands baratineurs ivrognes, alors d’où naît la véritable création?

Ni «logues», ni «paètes»: une parole féminine désenclavée

Lorsqu’elle prend conscience des immenses défauts qui affligent la personnalité d’Adrien Oubedon, Maryse, qui réalise qu’il est «encore plus toffe à endurer que Michel», se console: «Elle eut le réflexe de remercier Dieu de vivre avec un logue plutôt qu’avec un poète.» (Noël: 255) Or, ce ne sont ni les «logues» ni les «paètes» qui sortent gagnants du parcours initiatique réalisé par les trois étudiantes de nos romans. Michel est quitté par Maryse; Annie rompt ses attaches avec les deux univers en fréquentant, de surcroît, un publiciste, Tchéky K., qui est à la fois «logue» et «paète», et meurt à la suite d’un accident de voiture. Il semble que dans les trois cas, la figure de l’étudiante s’affranchisse du milieu étudiant qui constitue pour elle un incubateur, puis prenne ses distances aussi avec le milieu de la création irrémédiablement dominé par les figures masculines, pour accéder enfin à une parole autonome, désenclavée des forces dominatrices qu’exerçaient sur elle ces deux milieux.

La figure de l’étudiante en littérature se révèle passionnante pour nos réflexions parce qu’elle se situe à la croisée de chemins opposés: ce personnage est tout à la fois une aspirante intellectuelle et, dans nos trois romans, une aspirante écrivaine. Par son statut même, il est menacé de stérilité créatrice à cause de ses accointances avec la théorie: il s’en distancie assez facilement, en dormant dans les cours ou en rédigeant dans la plus grande indifférence son «hostie de thèse», comme le répète François dans Maryse. À un ami qui lui demande «Pourquoi étudier la littérature à McGill?», Annie Brière tranche sans hésitation: «Pour le prestige» (Bismuth: 196), et la cause est entendue. Par ailleurs, sa condition d’étudiant en littérature contraint aussi le sujet à frayer avec les faux génies créateurs: c’est d’imposture qu’il est suspect ici. Voilà qui amène naturellement l’étudiante de notre corpus à se dissocier encore une fois du «milieu»: la caricature des cocktails de lancement, évoquée plus haut, étant sans doute l’une des scènes les plus communes du roman de la vie littéraire.

Et pourtant, c’est justement sur le plan des réseaux de sociabilités que l’étudiante future écrivaine a le plus gagné, au terme de sa formation en études littéraires: «l’apprentissage se révèle donc relationnel et cette interaction a des retentissements constructifs sur l’apprenti», si l’on suit Elizabeth Morris (205). Les deux romans les plus satiriques de notre corpus, Maryse et Scrapbook, sont très clairs sur ce point.

Dans ce roman d’apprentissage qu’est Maryse, celle-ci est amenée à distinguer progressivement ses adjuvants et ses opposants. D’abord aveuglée par les discours d’une muse professionnelle, un métier aux codes très stricts (notamment l’interdiction de porter des lunettes, d’ailleurs symbole par excellence de l’intellectuel), Maryse en arrive à comprendre l’absurdité de la condition d’inspiratrice. Une fois ses études terminées, «Maryse se mit à parler des textes qu’elle allait pouvoir écrire, maintenant qu’elle avait mis le point final à sa thèse. “Je vais me faire plaisir”, dit-elle.» (Noël: 446) C’est précisément grâce à sa camarade de classe, Marie-Lyre Flouée, que Maryse parvient à la création. À deux, elles écrivent à la fin du roman une pièce de théâtre intitulée Les Sœurs de Cendrillon, dans laquelle les femmes sont fortes et unies. On pourrait ainsi supposer que les études ont servi à discerner le bon grain de l’ivraie, ce qui a permis à Maryse de trouver des alliés, tant culturels que politiques. En général, les réseaux d’étudiants se substituent aux acteurs confirmés du champ littéraire et en assument les fonctions symboliques, comme le soulignait déjà André Belleau, dans Le Romancier fictif:

[Dans le roman d’apprentissage,] les personnages d’avant et d’arrière-plan qui forment le milieu [de l’écrivain en devenir] non seulement reconnaissent son talent et cherchent à en favoriser le développement mais, ce faisant, ils assument, par substitution, le rôle de certaines des instances concrètes les plus déterminantes de l’institution littéraire: le public et la critique. (Belleau: 110)

Dans le cas d’Annie Brière, le gain de capital social est encore plus manifeste. C’est grâce à son directeur de mémoire, Bernard Samson, qu’elle pénètre le petit milieu littéraire montréalais. En découle même un changement dans les relations entre Annie et son directeur:

j’ai pensé que c’était la première fois que j’entendais mon maître émettre un commentaire d’ordre personnel sur un écrivain vivant. «Hemingway était loin de se prendre pour de la merde.» […] Dans ses séminaires de création littéraire, Bernard ne s’aventurait jamais plus loin que cela au chapitre des commérages. Or, maintenant qu’il avait fait paraître mon premier livre et que l’on m’invitait aux mêmes cocktails que lui, il était sans doute normal que Bernard se permette avec moi des ragots plus contemporains. (Bismuth: 113)

Ce supplément de connaissance auquel a désormais accès Annie se soldera aussi par le désenchantement, face aux «paètes». À la fin du roman, Annie est en rupture avec les deux mondes de l’université et de la création, travaillant désormais dans une agence de pub, désavouant dans les dernières pages son roman La Garden-party, rangeant définitivement son projet de roman Scrapbook dans la filière 13 intitulée «Romans que je n’écrirai jamais» (Bismuth: 380). Qu’on ne s’y trompe pas pourtant, le roman que l’on tient entre les mains s’intitule bien Scrapbook (un titre à l’opposé du traité théorique) et présente en exergue la citation de Leonard Cohen, «I’ll bury my soul in a scrapbook», tel que le prévoyait le projet initial supposément enterré: la narratrice est donc parvenue, elle aussi, à la création. Pour Belleau, cette mise en abyme négative de l’auteur (le roman est bel et bien advenu) suggère «la difficulté de l’entreprise, le fait qu’avoir ce roman entre les mains aurait pu ne jamais se produire» (115-116). Gutleben déplie le procédé, qui participe d’une téléologie de la séduction puisqu’il

suscite l’intérêt pour l’histoire du protagoniste tout en renvoyant à la fabrication du roman. N’est-il pas significatif d’une formidable illusion référentielle et d’une formidable rhétorique de l’auto-valorisation que, par sollicitude pour le personnage, le lecteur en arrive à se réjouir de […] l’existence même du roman? (233)

Le cas de La Brèche, qui contient lui aussi des éléments satiriques face aux milieux littéraire et universitaire (notamment le portrait de ces chercheurs qui ont «des tas de kilos en trop résultant de soupers et de beuveries de profs d’université, qui remplissent des demandes de subventions à n’en plus finir» (Labrèche: 11), présente une autre forme de discours subversif, qui mérite d’être évoqué. Émilie-Kiki et son professeur de lettres, Tchéky K., forment une antithèse parfaite. À l’opposé du poète intellectuel, Émilie-Kiki est l’écrivaine émotionnelle. Son matériau? Le corps de son prof. Lui est un virtuose de Kafka, et elle de l’érotisme. D’ailleurs, les scènes de sexualité —où Tchéky est souvent impuissant— sont systématiquement suivies d’un long bavardage théorique de la part du professeur, qui reprend en quelque sorte ses droits. La quête d’Émilie-Kiki consiste ainsi à créer une «brèche» dans l’univers de son maître. Comment y parvient-elle? Plutôt que de tabler uniquement sur la dévaluation des univers littéraire et universitaire, la narratrice phagocyte littéralement la théorie, sur le mode symbolique. En couchant avec son étudiante, Tchéky perd son identité d’intellectuel, ce qui est souligné par la narration.

Il n’était plus l’homme public que tout le monde connaît et respecte, celui qui doit s’arrêter à tous les stands du Salon du livre, car tout le monde veut lui serrer la main. Il n’était plus professeur de poésie; un prof assez rigide qui n’en laisse jamais passer et qui donne des A+ presque uniquement sous la torture. Il n’était plus poète ni spécialiste de Kafka. Il n’était même plus tchèque. En fait, il n’avait plus d’identité, c’était moi, sa carte d’identité. (Labrèche: 12)

Ici, les relations sexuelles de l’étudiante avec son professeur propulsent, certes, l’écriture. Le pacte de lecture, scellé en clôture du texte, veut que le livre que le lecteur tient entre ses mains soit le «journal» (Labrèche: 156) de l’idylle: la formation en littérature n’a été entretemps qu’un prétexte passager pour parvenir à l’écriture, en «avalant» Tchéky.

Il n’est pas inintéressant de remarquer que la parole féminine autonome se concrétise dans des formes marginales: théâtre collectif chez Maryse, «scrapbook» et journal intime pour les deux romans les plus récents du corpus. Or, ces trajectoires qui s’élaborent à côté du canon n’en sont pas délégitimées pour autant. Annie Brière a bel et bien obtenu, à la fin de Scrapbook, une bourse du Conseil des Arts pour la rédaction de son nouveau roman, La Baie des soupirs. En regardant un peu plus loin à l’horizon, on s’aperçoit que Maryse, dans Myriam Première, est devenue une dramaturge confirmée. Le cas d’Émilie-Kiki est plus ambigu, parce que la forme retenue, outre le journal, s’incarne dans la chair de Tchéky: «Moi, mon livre, je l’écris sur sa peau, à même sa vie, je creuse dans sa chair notre histoire […], il restera marqué de toute façon, je vole sa peau pour écrire le livre de ma vie.» (Labrèche: 147) Mais on peut poser comme hypothèse que la trajectoire de la narratrice est elle aussi réussie, dans la mesure où elle est parvenue à phagocyter son mentor complètement et à actualiser une autonomie qui se dessine clairement dans la façon dont elle désigne ses jumelles —déjà concrètement orphelines de père— «mes deux petites moi» (Labrèche: 155-157), sans faire aucune référence au géniteur, «paète» ou «logue».

Au final, tout porte à croire que les étudiants de papier ont absolument besoin de ces figures repoussoir que sont l’universitaire et le «paète», sortes de «précieux ridicules» de la postmodernité, qui permettent, par la mise à distance, l’accès à une parole, et, ultimement, la légitimation du projet d’écriture.

Figure ou masque? Hiatus entre projet décrit et projet écrit

Pour récapituler, les figures d’étudiantes en lettres exhibent un laissez-passer de prolétaires qui les dérobe à la suspicion d’élitisme. Les héroïnes de notre corpus sont toutes défavorisées à un moment ou à un autre de leur parcours initiatique. À un intellectualisme inné et suspect, elles opposent un autodidactisme et une autonomie appuyés: ce n’est certainement pas à l’école qu’elles ont appris à écrire10! En outre, le relâchement dont elles font preuve dans leurs études n’est pas étranger au carnavalesque bakhtinien: «Dès lors que l’université, lieu de savoir, devient objet de mise en comédie, l’évocation de la fête dans ce qu’elle comporte de dérèglement et d’extra-ordinaire s’impose logiquement.» (Gutleben: 75) Quant à eux, les «paètes» avérés sont décriés en vertu de leur grossièreté, de leur opportunisme, de leur éthylisme ou leurs pulsions incontrôlées, etc.

Même sommaire, notre analyse fait ressortir l’éthos d’authenticité des étudiantes de papier, qui rejettent le conformisme universitaire et font fi des mondanités: le capital culturel, puis social, sont ostensiblement rejetés au profit d’une création désintéressée. Heinich théorise cette gratuité, cette pureté de l’activité créatrice:

[L]a création en régime de singularité impose de privilégier la réalisation de l’œuvre —dont l’évaluation doit être laissée à l’arbitrage du temps, où se joue la postérité— par rapport à la réussite de la personne —qui dépend de l’espace relationnel, où se joue la notoriété. (142-143)

Reste pourtant un impensé de cette opposition un peu trop binaire entre capital symbolique et capital social ou culturel. Et si le double rejet de l’université et de la création masquait en réalité une rhétorique de la réconciliation, du compromis? Tout un pan de nos trois œuvres demeure inexploré: si nous nous penchions sur la structure même des romans —apparentée au roman universitaire11— ainsi que sur leur public cible —à la fois populaire et élitiste—, nous y verrions un projet romanesque hautement intellectualisé, en vertu d’une «téléologie de la séduction» (Gutleben). Nous terminerons en amorçant cette réflexion.

D’une part, le roman universitaire emprunte à la satire et à la romance, ce qui explique la bipartition manichéenne12 des personnages (bons ou mauvais), le schéma cyclique13 de l’histoire ainsi que l’importance de la quête amoureuse. Tous ces éléments appellent à la lisibilité et, partant, à un public populaire. En revanche, le métadiscours est une seconde nature pour le roman de la vie littéraire: nous conviendrons que cet autre niveau de lecture appelle un lecteur initié.

Pour illustrer cette «esthétique du compromis», prenons l’exemple de l’ironie métafictionnelle, omniprésente au sein du corpus étudié: «À ne pas confondre avec la métafiction qui peut être univoque et entraver le développement de l’histoire, l’ironie métafictionnelle […] fonctionne toujours sur le plan double du discours et de l’histoire.» (Gutleben: 261) Par exemple, le pastiche de Maryse [oeuvresprojetees_279] risque de faire sourire un public populaire, qui en retiendrait le travestissement grivois du bavardage théorique asphyxiant et, par contraste, la candeur sympathique de l’héroïne. Le lecteur averti y décèlerait toutefois un métadiscours satirique sur le déconstructionnisme de Derrida, et trouverait là l’une des principales clefs de lecture «littéraires» de l’ouvrage. De manière analogue, l’exergue de Jean Leloup qui ouvre La Brèche («Fuck the system do it, do it, do it, do it yeah!») est accessible au lectorat de masse, qui y reconnaitrait une icône musicale populaire et qui, à la rigueur, y lirait un présage de la rébellion du personnage principal. Le lettré pourrait pour sa part y voir une marque d’ironie métafictionnelle, en ce sens que l’énoncé reproduit textuellement la trame narrative, nous informant sur une conception de la littérature propre à l’auteure réelle: Émilie-Kiki couche avec «l’institution littéraire», Tchéky K., son directeur («Fuck the system»); l’auteure vise peut-être là une forme de désacralisation de la littérature pour littérateurs.

Ainsi, la téléologie de la séduction, qui appelle un public double —populaire et élitiste—, mérite d’être explorée davantage. De nombreux aspects de cette étonnante «esthétique du compromis» demeurent dans l’ombre. Toujours est-il que Maryse, La Brèche et Scrapbook sont bâtis sur un heureux hiatus entre projet décrit et projet écrit: parce que les figures d’étudiantes rejettent en bloc artistes névrosés et intellectuels bornés, leur éthos inspire la pureté, l’authenticité. Mais la téléologie de la séduction inhérente aux romans universitaires les prive paradoxalement de «l’essentielle autonomie de l’art» (Gutleben: 167): «True Art Ignores the Audience», pour reprendre l’intitulé éloquent d’un chapitre de Wayne Booth (89).

Bibliographie

Allard, Jacques. 1991. Traverses de la critique au Québec. Montréal : Boréal, 212 p.

Bélanger, David. 2017. « Fantôme universitaire et fantasme créateur: le roman québécois et le démon théorique ». Québec Studies, vol. 64, 49. <https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/qs.2017.15 >.

Bérard, Cassie. 2015. « Du cynisme à l’audace: portrait variable d’une pratique intellectuelle contemporaine. Réflexion sur le "roman étudiant” », dans David Bélanger, Bérard, Cassie et Doyon-Gosselin, Benoit (dir.), Portrait de l’artiste en intellectuel. Enjeux, dangers, questionnements. Montréal : Nota Bene, p. 320.

Belleau, André. 1999. Le romancier fictif. Essai sur la représentation de l'écrivain dans le roman québécois. Québec : Nota bene.

Biron, Michel. 2000. L’absence du maître. Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme. Montréal : Presses de l'Université de Montréal, « Socius », 322 p.

Bourdieu, Pierre. 1971. « Le marché des biens symboliques ». L'Années sociologiques, vol. 22, p. 85.

Bourdieu, Pierre et Jean-Claude Passeron. 1964. "Les héritiers. Les étudiants et la culture". Paris : Éditions de Minuit, 189 p.

Brissette, Pascal et Michel Lacroix. 2011. « Un “couple” sous tension: le romancier et le livre dans les romans de la vie littéraire ». Mémoires du livre/ Studies in book culture, vol. 2, 2. <http://id.erudit.org/iderudit/1001761ar>.

Condette, François. 2003. « “Les Cervelines” ou les femmes indésirables ». Carrefours de l’éducation, vol. 1, 15, p. 38-61.

Dubet, François. 1994. « Dimensions et figures de l’expérience étudiante dans l’université de masse ». Revue française de sociologie, vol. 34, 4, p. 511-532.

Frye, Northrop. 1976. The Secular Scripture : A Study of the Structure of Romance. Cambridge, Massachusetts and London, England : Harvard University Press, 199 p.

Gérin, Dominique. 2013. « Le professeur de lettres fictif: un sujet culturel québécois ». Université de Sherbrooke, 171 f.

Gutleben, Christian. 1996. Un tout petit monde. Le roman universitaire anglais - 1954-1994. Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 304 p.

Heinich, Nathalie. 2000. Être écrivain: création et identité. Paris : La Découverte, 367 p.

Marcotte, Gilles. 1990. « La poésie Oubedon ». Urgences, 28, p. 68-78.

Marcotte, Gilles. 1983. « La vie fragile », dans Francine Noël (dir.), Maryse. Montréal : Bibliothèque québécoise, « Littérature (BQ) », p. 7-14.

Morris, Elizabeth. 2010. « L’imaginaire au travail: le roman d’apprentissage au féminin québécois ». Université d'Ottawa, 348 f.

Noacco, Cristina, Corinne Bonnet, Patrick Marot et Charalampos Orfanos. 2011. Figures du maître: de l’autorité à l’autonomie. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 230 p.

Nutting, Stéphanie. 1993. « Bonheur d’occasion et Maryse: lectures croisées, lecture en ronds ». Voix et Images, vol. 18, 2, p. 253-263.

Paquette, Jean-Marcel. 1992. « Gérard Bessette, anthropoïde », dans François Gallays, Simard, Sylvain et Vigneault, Robert (dir.), Le roman contemporain au Québec (1960-1985). Montréal : Fides, « Archives des lettres canadiennes », t. 8, p. 135-144.

Pujade-Renaud, Claude. 2006. L’école dans la littérature. Paris : L'Harmattan, 214 p.

Saint-Amand, Denis. 2018. « Figurations du personnel littéraire: propositions théoriques, base de données et exploitation ». Atelier Fabula, Fabula. Atelier de théorie littéraire. <http://www.fabula.org/atelier.php?Figurations_du_personnel>.

Sapiro, Gisèle. 2007. « Je n’ai jamais appris à écrire. Les conditions de formation de la vocation de l’écrivain ». Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 168, 3, p. 12-33.

Showalter, Elaine. 2005. Faculty Towers. The Academic Novel and Its Discontents. Oxford : Oxford University Press, 166 p.

- 1. Voir le numéro de COnTEXTES consacré à ce sujet: Geneviève Boucher et Pascal Brissette (dir.). 2009. «Qui a lu boira.» COnTEXTES. n°6. En ligne. https://journals.openedition.org/contextes/4455

- 2. Comme le rappelle Cassie Bérard dans son article «Du cynisme à l’audace: portrait variable d’une pratique contemporaine», Pierre Bourdieu juge que le système d’enseignement «remplit inévitablement une fonction de légitimation culturelle en convertissant en culture légitime […] l’arbitraire culturel qu’une formation sociale pose par son existence même, et, plus précisément, en reproduisant […] la distinction entre les œuvres légitimes et les œuvres illégitimes» (Bourdieu: 70; dans Bérard: 60). Mais une pratique relativement nouvelle, concomitante avec le développement des programmes de recherche-création dans les universités québécoises depuis les années 80, tend à bouleverser l’ordre des choses. Les couloirs de l’université passent de l’unique fonction de consécration à celle de production: «au sein de l’université, le “roman étudiant” apparaît comme un loup dans la basse-cour: il est production dans un univers qui se veut et est originairement reconnu pour être juge. Il y a là un fait pour le moins suspect: le créateur côtoie ses juges, s’il ne se fait pas juge lui-même». (Bérard: 63)

- 3. Voir la liste complète dans le tableau ci-contre.

- 4. Karol’Ann Boivin mène actuellement une étude qui entend éclairer cette «obsession» dans les fictions québécoises de 1980 à 2010. À la suite d’un dépouillement de la revue Lettres québécoises, elle recense près de quarante romans mettant en scène des étudiantes et étudiants en littérature.

- 5. De façon encore plus générale, Jean-Marcel Paquette constate que «l’activité littéraire s’est véritablement “réfugiée” dans l’université —avec le résultat qu’aujourd’hui la majorité des écrivains inscrits à l’Union des écrivains québécois se trouve liée d’une façon ou d’une autre au monde, sinon de l’université même, au moins de l’enseignement». (Paquette: 136; dans Bérard: 69)

- 6. François Ladouceur, chargé de cours, s’adresse à ses étudiants: «Le mythe de Pygmalion illustre quelque chose comme la naissance inversée, […] l’accouchement au masculin. Vous ne trouvez pas ça suspect? […] Étrangement, dans toutes les variantes du mythe grec, la créature fabriquée, refabriquée par le démiurge est une femme. […] Tel est le cas d’Elisa Doolittle, l’héroïne de Bernard Shaw, lequel […] n’a fait que broder sur le thème de Cendrillon ». (Noël: 361) Maryse écoute son ami qui enchaîne: «Pygmalion est aussi l’histoire du créateur dépassé par sa créature qui se révolte, revendique une existence séparée et, finalement, supplante son maître» (Noël: 362). Elle «pens[e] qu’elle aussi avait longtemps existé dans le regard d’un homme. Trop longtemps.» (Noël: 361).

- 7. Qu’on mise ou non sur l’ironie de cet énoncé, la désillusion qu’il exhibe (quant à la pureté du littéraire) est typique de maints «romans du code» (Belleau: 60) —dans lesquels l’auteur(e) déplie les liens entre le littéraire et le social— et s’inscrit dans la filiation des Illusions perdues de Balzac (Brissette et Lacroix: s.p.).

- 8. Dans la présentation de Maryse, Gilles Marcotte qualifie l’ouvrage de «trip de langage».

- 9. Il s’agit, on l’aura deviné, d’un clin d’œil à l’hypotexte Pour qui sonne le glas d’Ernest Hemingway (1940).

- 10. Jacques Allard expliquait déjà dans Traverses de la critique au Québec (1991) que c’est «comme si, inévitablement, pour être “écrivains”, il fallait n’être pas trop “savants” ou, si oui, le dissimuler. […] Comme si, au fond, la condition intellectuelle était suspecte et honteuse, au départ». (164) Dans L’Absence du maître (2000), Michel Biron développe une idée corrélée: l’écrivain québécois n’écrit pas à l’origine «contre» un maître littéraire à dépasser, mais pour une «société d’épiciers». Ainsi, «[s]ommé d’écrire afin de donner à la nation sa littérature, l’écrivain est aussi sommé de ne pas écrire, du moins de ne pas oublier ce que c’est que de ne pas écrire, ne pas savoir écrire» (34). Du reste, ce rejet d’une culture acquise s’opposant à une vocation innée n’est pas le propre du Québec. Voir à ce sujet Gisèle Sapiro, 2007. «“Je n’ai jamais appris à écrire. Les conditions de formation de la vocation de l’écrivain”».

- 11. Gutleben considère «comme roman universitaire tout roman dont le monde universitaire constitue le cadre principal et dont les préoccupations universitaires constituent un thème essentiel». (6) À propos de sa structure fondamentale, il explique: «Le premier roman universitaire semble […] né de l’alliance inattendue de la “romance” et de la satire. De la première, il tient sa propension à raconter une histoire dont le déroulement schématique aboutit à une union amoureuse; de la satire, il hérite le goût de dénoncer les vices à travers des personnages outranciers. Cette pulsion narrative et ce goût de la caricature ne quitteront plus jamais le roman universitaire» (28).

- 12. Parmi les «bons», on retrouve essentiellement les étudiantes et étudiants en voie de devenir écrivains; parmi les «mauvais» pullulent les professeurs castrateurs ou abusifs ainsi que les auteurs et les «paètes» condescendants.

- 13. «La plupart des romances forment un mouvement cyclique de descente dans un monde ténébreux puis de retour au monde idyllique ou à l’un de ses symboles comme le mariage» (Frye: 54). Chacune des trois héroïnes est amoureuse au début du roman, vit une désillusion ou un chaos amoureux, puis s’émancipe ou vit une amélioration de sa situation: Maryse se libère de l’emprise malsaine de Michel, Annie retrouve l’amour, Émilie-Kiki accouche des filles de son professeur, même si cet événement heureux suit de près la mort de l’amant. À ce sujet, le mémoire de l’héroïne sur «L’enfer des amants dans Les Fleurs du mal» indique sur le mode métafictionnel qu’il s’agissait de toute manière d’une union impossible.