La ville désigne un territoire, mais elle est également le reflet du corps social. L’expression «les Montréalais.e.s» se réfère par exemple à la masse d’individus partageant le territoire de la ville de Montréal et sa culture. C’est ainsi que les habitant.e.s d’une ville sont amalgamé.e.s dans le discours, que leurs individualités s’estompent dans un corps homogène.

Les œuvres d’hypermédia.MTL témoignent de la multiplicité qui constitue ce corps social montréalais en proposant des incursions brèves dans la vie de certains citoyens et certaines citoyennes. Les trois œuvres, soit D’autres vies, Un vendredi soir au club vidéo et Des mots illisibles, reposent sur la forme documentaire. Elles invitent l’internaute à poursuivre une enquête de témoignage en témoignage de manière à saisir un phénomène social de la perspective des acteurs et actrices du milieu interrogé. Une réflexion de type sociologique émerge de la réunion de ces voix et des expériences subjectives qu’elles énoncent. Le mode de lecture fragmentaire que propose le webdocumentaire contribue à créer cet effet polyphonique, car tous les récits se valent et se font écho dans une structure réseautique. L'ordre des visionnements est entièrement pris en charge par l'internaute, à l'instar de nos déambulations citadines.

D'autres vies

Soumis par Lisa Tronca le

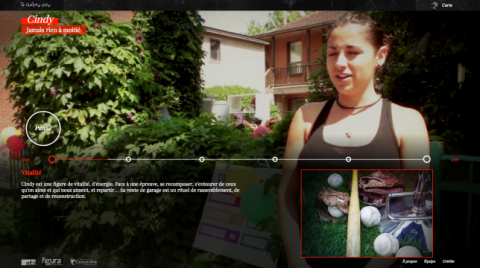

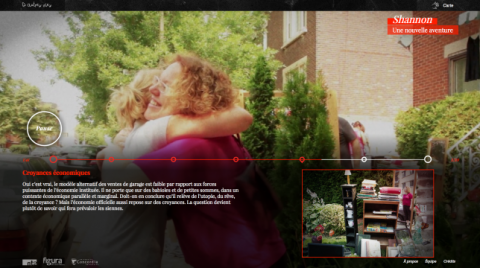

D’autres vies est un webdoc interactif de Geneviève Sicotte se penchant sur le phénomène des ventes de garage à Montréal. L’œuvre réunit des témoignages intimes des vendeurs et vendeuses qui détaillent leur rapport aux objets et les raisons qui les poussent à s’en départir. Chaque objet a une histoire et une valeur relative, du roman à l’ourson en peluche. À la lumière des récits, la vente de garage prend décidément une dimension «rituelle» puisqu’elle marque souvent un tournant, qui s’incarne dans l’acte même de se dépouiller des choses de notre quotidien.

L’artiste dresse un portrait sensible d’une économie «parallèle» ou «informelle» qui, hors de canaux officiels de l’échange commercial, est fondée sur la recirculation des biens. L’une des entrevues a d’ailleurs pour sujet l’artiste et chercheuse Geneviève Sicotte qui, telle une ethnologue, poursuit sa recherche par le biais d’une observation participante, de l’achat des objets en vente de garage lors de ses visites, d’une observation directe et d’une enquête orale.

Un vendredi soir au club vidéo

Soumis par Mathieu Mundviller le

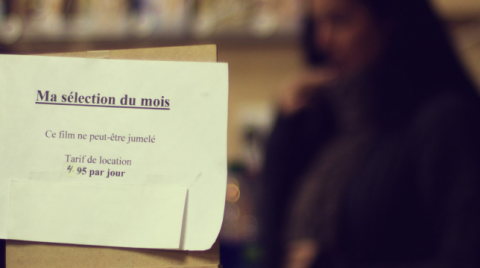

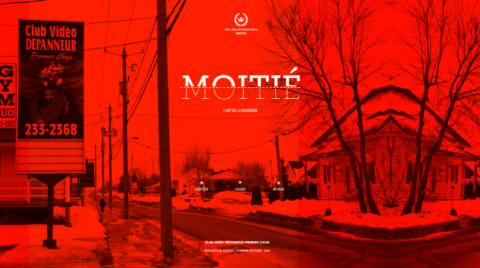

Un vendredi soir au club vidéo de Cédric Chabuel et Alexandra Viau dresse le portrait de l’industrie de la location vidéo à l’époque où Internet pousse ce type d’entreprises à disparaître. L’œuvre contient cinq courts documentaires, chacun présentant un club vidéo québécois.

L’œuvre est construite sous la forme d'une série de témoignages des propriétaires de ces clubs vidéo. À ce titre, elle agit comme objet de mémoire et de réflexion sur l’avenir de ces lieux en état de précarité. La page d'accueil annonce notamment que l'oeuvre consiste en une «visite d'un lieu populaire aujourd'hui menacé par l'hyperproximité de nos écrans d'ordinateur».

Outre les difficultés à subsister et l'ombre de la «menace» - comme se plaisent à dire les concepteurs de l'oeuvre - les propriétaires soulignent tous le lien de confiance qui les unit à leurs client.e.s et l'importance de leurs récits et de leurs confidences dans l'expérience même de ce que constitue le club vidéo. On nous raconte les intérêts de certain.e.s habitué.e.s ainsi que les anecdotes farfelues qui ponctuent leur quotidien. Le club vidéo est représenté comme un espace de vie sociale unique. Ce n’est donc pas tant la nostalgie d’une ère passée qui se fait ressentir – quoiqu’elle soit présente –, mais la curiosité à l'égard des témoignages et l’étonnement devant les formes hybrides que prend le club vidéo pour survivre.

Des maux illisibles

Soumis par Mathieu Mundviller le

Des maux illisibles est un essai interactif qui dresse le portrait de l’analphabétisme au Québec à travers les témoignages de trois analphabètes: un jeune décrocheur de 18 ans, une femme de 52 ans à la recherche d’un emploi et une femme de 42 ans ayant des problèmes de santé.

Si l’œuvre a d’abord une fonction documentaire – elle est ponctuée de statistiques et vise à conscientiser les internautes –, les témoignages apportent une dimension intime notamment grâce aux photographies et aux voix des personnes interviewées. Les photographies s’attardent aux objets et aux décors de leur quotidien et en dressent des portraits très humains qui tendent à susciter l’empathie de l’internaute qui évolue aussi dans des lieux similaires. Les voix de Mathieu Charbonneau, de Sylvie Thibault et de Diane Lavigne accompagnent les diaporamas et nous racontent, de manière très personnelle, leurs expériences de la ville, de l’hôpital, de l’école ou du restaurant. Les arrangements mélangés de lettres qui ponctuent l’œuvre nous permettent une plongée dans leurs univers.