OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN

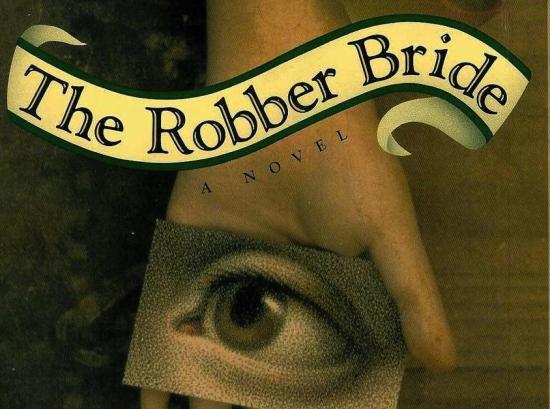

L’imaginaire de la disparition dans «The Robber Bride» de Margaret Atwood: violence et insécurité au cœur de l’expérience du sujet contemporain

Hier est déjà un monde disparu, dont on s’empresse de documenter et d’archiver les restes, constate François Hartog dans Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps (Hartog, 2003: 125-126). La mort des choses et des personnes semble inscrite dans leur présence même, comme déjà passée.

Ce télescopage du passé et du futur dans un présent disloqué constitue une des modalités de l’imaginaire de la disparition que je tenterai d’explorer ici à partir du roman The Robber Bride de Margaret Atwood1. La disparition implique qu’une personne ou un objet cesse momentanément d’être visible d’une manière brusque et inexplicable. Cette expérience se rapproche de celle de la perte ou de la mort, mais elle s’en distingue par son aspect encore plus violent et mystérieux, qui relève presque du surnaturel. Quelque chose était là puis n’y est plus: cette conjonction de la présence et de l’absence crée une brèche dans le réel, une rupture menaçant d’avaler le sujet.

The Robber Bride raconte l’histoire de trois femmes dont l’amitié est aussi profonde qu’improbable: Tony occupe un poste de professeur d’histoire militaire à l’Université de Toronto, Charis travaille dans une boutique Nouvel Âge, Roz est une femme d’affaires à la tête de plusieurs entreprises. Le sentiment d’avoir été dépossédées, voilà ce qui les unit, ainsi que leur haine de Zenia, la femme qui a volé leurs hommes. Quand le roman commence, à l’automne 1990, Zenia est morte quelques années plus tôt dans un attentat au Liban, laissant la chance à ses victimes de panser leurs plaies. Mais lors d’un après-midi d’octobre où les trois amies se rencontrent au restaurant, Zenia réapparaît.

Présenté ainsi, le récit ne dépasse pas le stade de l’anecdote banale: une histoire de croqueuse d’hommes comme on en a lu cent fois. Mais ici, la croqueuse d’hommes est aussi une croqueuse de femmes (voire une dévoreuse); bien qu’elle n’utilise pas les mêmes moyens pour frapper, elle broie tout ce qui présente un fond d’humanité. Dans ce contexte, il n’y a pas que les hommes qui disparaissent, mais les certitudes, le sentiment de sécurité, le sujet lui-même, dont l’identité risque de se fracturer.

Je tenterai de montrer ici que le personnage de Zenia se construit comme une figure, la figure de la menace. Personnifiant «ce qui fait disparaître», Zenia nous échappe autant que les disparus eux-mêmes. Sa labilité et son étrangeté, mais aussi la fascination qu’elle provoque, en font une entité toute-puissante dont l’action modifiera durablement l’identité de ceux qui gravitent autour d’elle. En outre, le cadrage temporel du récit, de la Deuxième Guerre mondiale à la première guerre du Golfe, ainsi que la superposition constante des plans intime et militaire opérée par l’entremise du personnage de Tony, me permettront d’interpréter la figure de Zenia encore plus largement comme le signe d’un nouveau sentiment du réel instauré depuis les années 1940. Ma lecture s’inspirera tout particulièrement de deux textes de Paul Virilio, philosophe et urbaniste, qui place la disparition au centre de son analyse du monde contemporain.

Zenia ou la forme de la menace

«La figure apparaît souvent comme un coup de foudre, écrit Bertrand Gervais. D’abord, il n’y a rien. Puis, soudainement, quelque chose surgit qui change tout. C’est une révélation, moment inouï où une présence nous apparaît, où une vérité s’impose subitement et dicte sa loi.»2 (Gervais, 2007: 15) De la même façon, Zenia apparaît littéralement dans la vie de Tony, Roz et Charis: elle se manifeste à la manière d’une vision fugitive et éblouissante, mais nécessairement parcellaire, comme déjà en train de changer de forme. «All the others, in their black, sink into the black background of the walls. Zenia stands out: her face and hands and torso swim against the darkness, among the white chrysanthemums, as if disembodied and legless» (Atwood, 1993: 126), raconte Tony qui l’aperçoit pour la première fois dans une fête. Charis relate quant à elle comment, un soir de pluie et de brouillard, «there was a woman’s face framed in the glass panel of the door. A white face, indistinct in the murkiness, in the cloudy air». (Atwood, 1993: 46) «Like a photo under water» (Atwood, 1993: 220), précise-t-elle plus tard.

Même si Zenia prend rapidement des proportions humaines aux yeux des personnages, sa présence reste à la fois ensorcelante et inquiétante. Avant de séduire leurs maris, Zenia se greffe peu à peu à leur entourage, se fait amie et confidente au quotidien. Son emprise sur elles dépend de plus d’une logique de l’apparaître et du disparaître. En effet, Zenia pénètre dans la vie de Tony, Charis et Roz à différentes époques, et chaque fois, nul ne sait où elle était, ni ce qu’elle faisait pendant ces intermèdes. Aussi, quand les trois femmes apprennent que Zenia a été tuée au Moyen-Orient, elles disent être soulagées, mais il arrive à Roz de rêver à Zenia, «[…] taking shape in the corner of Roz’s bedroom, reassembling herself from the fragments of her own body after the bomb explosion». (Atwood, 1993: 72) Zenia est décrite à la manière d’un esprit qui vous possède, elle ne peut pas mourir parce qu’elle n’est pas mortelle.

Ainsi, quand Zenia réapparaît effectivement, en ce jour d’octobre 1990, les trois amies n’en sont pas vraiment surprises: «If anyone can come back from the dead […] it’s Zenia.» (Atwood, 1993: 100) Figure surnaturelle, quasi omnipotente, elle tient autant du vampire que du fantôme; sa nature est aussi insaisissable qu’inhumaine. Elle n’a ni début ni fin, parce que Zenia «was never even born». (Atwood, 1993: 457) Modifiant constamment son nom de famille et sa biographie, Zenia se dérobe devant tous ceux qui essaieraient de la cerner, de comprendre ses motifs. Tous les drames de sa vie qui devaient permettre d’expliquer ses actions s’avèrent mensongers, sa psychologie reste impénétrable. Ses masques, sa gigantesque entreprise de dissimulation, ne débouchent que sur un centre vide.

La construction du roman accentue cet effet, puisque nous n’avons jamais accès à la voix de Zenia, à son point de vue. Elle apparaît en transparence, à travers le récit des trois autres. Ce contraste est d’autant plus frappant que Roz, Tony et Charis sont psychologisées, surdéterminées par leur biographie. Grâce à d’imposants retours en arrière de plus de 100 pages chacun, les trois femmes reviennent sur leur enfance, leur entrée dans la vie adulte et, évidemment, sur leur rencontre avec Zenia, comme si les événements dramatiques ponctuant leur histoire personnelle n’allaient que dans cette seule direction. Zenia est ce qui donne forme à leur biographie, ce qui lui confère sa cohérence, sa signification profonde, en plus de constituer le seul lien qui les unit. Zenia a révélé ce qu’elles ont toujours été peut-être, des «war widows […], or the wives of those missing in action». (Atwood, 1993: 29)

Le récit est en effet l’occasion pour les personnages de dresser une sorte de liste des pertes: une mère enfuie en Californie, une autre enfermée dans un asile, un père considéré comme mort à la guerre puis réapparu. Lorsque Zenia cherche à se rapprocher des trois femmes, c’est par la voie de ces blessures qu’elle s’immisce. Elle se fait spectatrice, public quémandant et encourageant le récit des souvenirs. Les disparus constituent des interstices dans lesquels Zenia s’insère et se déploie. Après s’être installée dans la vie de Tony, Charis et Roz, après avoir dressé la cartographie de leurs manques, elle s’attaque à faire disparaître ce qui reste: les maris. L’amoureux de Charis, déserteur de la guerre du Vietnam, part un matin avec Zenia pour ne jamais revenir. Son image reste imprimée dans l’esprit de sa femme, intacte mais inaccessible. Chaque matin renouvelle pour Charis la violence du départ et le vain espoir d’un retour, le présent tendu entre un passé sans mémoire et un futur sans promesse. Mais la jeune mère est moins obsédée par la présence fantomatique de son mari que par celle de Zenia. Zenia est «celle qui sait». Son retour annonce la possibilité d’une explication tangible, qui permettrait à Charis de faire passer le passé.

Surtout, il est réconfortant de voir Zenia réapparaître physiquement, puisqu’ainsi elle peut être repoussée, accusée, honnie. C’est quand elle est absente, soudainement plus proche, plus familière, qu’elle se fait la plus inquiétante. Les trois amies présentent toutes une identité fragilisée, dont Zenia contribue à miner les fondements. Tony possède un double, Ynot, qui lit, parle et chante à l’envers, «an invisible twin […]. Taller, stronger, more daring». (Atwood, 1993: 137) Ynot peut proférer des invectives, concocter des plans vengeurs, tuer Zenia autant de fois qu’il le faudra. Il en va de même pour Charis, qui s’appelait Karen jusque dans la vingtaine, et pour Roz, qui s’appelait Rosalind pendant la guerre, pour faire «moins juif». Leur changement d’identité, bien réel, correspond à un déplacement imaginaire qui permet de libérer une identité de substitution. Zenia s’insère dans l’espace vacant entre ces deux versions du sujet, occupe cette zone sensible pour mieux faire basculer le fragile équilibre de celui-ci. Alors que la stratégie du double permet de contenir la violence brute qui habite les trois femmes, Zenia rompt cette paix factice en incarnant l’achèvement de leurs fantasmes de destruction. Tony croit reconnaître en Zenia «her own reflection: herself, as she would like to be». (Atwood, 1993: 166)

La question ne serait donc pas «qui est Zenia?», mais «qu’est-ce qu’est Zenia?». À la fois l’instance qui provoque et qui révèle la précarité du sujet. À la fois la part de soi qui tire jouissance à l’idée de détruire l’autre, et la part de l’humanité qui travaille à son propre anéantissement.

Dans Esthétique de la disparition, Paul Virilio pense la disparition comme le moteur du mouvement de l’humanité, passant momentanément d’une société à une autre, depuis l’Éden:

Satan, apparaissant dans la Bible comme le séducteur de la femme qui à son tour séduit l’homme, commence alors le cycle d’une humanité vouée moins à la mort qu’à la disparition, c’est-à-dire à l’expulsion de l’univers où elle vivait, cela s’accomplissant d’abord comme un phénomène de conscience. […] la séduction est un rite de passage d’un univers à l’autre qui implique un grand départ commun pour l’humanité, le début d’une navigation des corps et des sens de quelque chose d’immuable vers un autre département du Temps, un espace-temps essentiellement différent puisque ressenti comme instable, mobile, conductible, transformable […]. (Virilio, 1989: 88-89)

Dans le roman d’Atwood, Zenia pourrait être considérée comme cet intermédiaire qui fait passer les personnages d’un monde à un autre, d’une fin à un commencement, mais à vitesse accélérée.

Virilio insiste sur le rôle d’Ève dans la Genèse qui, en tant que «maîtresse du passage», devient «un vecteur idéal entre l’homme et le nouveau monde». Dans le roman d’Atwood, Zenia pourrait être considérée comme cet intermédiaire qui fait passer les personnages d’un monde à un autre, d’une fin à un commencement, mais à vitesse accélérée. Séduisant hommes et femmes, elle provoque la disparition d’une multitude de petits mondes individuels, et fonde un univers où «l’instable, le mobile, le transformable» atteignent un degré ressenti comme proche du chaos.

On pourrait ainsi penser l’imaginaire de la disparition comme une variation sur l’imaginaire de la fin. L’attente en est la posture fondamentale. En effet, si la présence de Zenia sonne la fin de la relation amoureuse, elle annonce surtout le début d’une crise du sujet. Les maris disparus, leur ombre et celle de Zenia continuent de planer sur la ville, la fin ne finit plus d’advenir. D’une petite fin à l’autre, les personnages ne peuvent s’établir dans un monde fixe, quel qu’il soit. Zenia est le signe de ce sujet, de ce monde en instance de disparaître, c’est pourquoi je la désigne comme menace: elle est possibilité et promesse de l’apocalypse. Elle fonde l’imminence de la fin comme condition de l’être.

War/raw: Zenia, la guerre et le sentiment du réel

La première fois que Tony, la spécialiste d’histoire militaire, rencontre Zenia, celle-ci lui demande: «What’s your obsession?» (Atwood, 1993: 128) Tony, qui a la manie de parler à l’envers, est si nerveuse que sa langue fourche. Elle répond «raw» alors qu’elle voulait dire «war». Ce renversement est significatif, car c’est ainsi que l’on pourrait décrire l’effet des guerres sur la vie des individus, sur leur perception du réel –«cru», «brut» ou «brutal»– et, de même, l’impact qu’aura Zenia dans la vie de Tony. En même temps que se court-circuitent les mots dans la tête de Tony, on voit se télescoper les deux plans que le récit met constamment de l’avant: «The personal is not political, thinks Tony: the personal is military. War is what happens when language fails.» (Atwood, 1993: 39) C’est exactement ce que la scène de la rencontre entre Zenia et Tony expose: il suffit que Tony inverse deux lettres pour que soit fixée la nature de leur relation. La question de Zenia («what’s your obsession») annonce qu’une seconde inversion surviendra. Tony répond «la guerre», mais quelques mois plus tard, elle aurait probablement répondu «Zenia».

Le roman d’Atwood pose les deux obsessions de Tony dans un fort rapport de proximité. Quoi qu’il soit impossible de certifier la naissance de Zenia, de valider ses déplacements, son réseau de connaissances, les événements qui ont rythmé sa vie, toutes les variations de sa biographie sont associées de près ou de loin à deux guerres: la Deuxième Guerre mondiale et la guerre du Golfe de 1990. J’ai émis l’hypothèse, plus tôt, que Zenia représente l’imminence de la fin pesant sur ce monde obsédé par sa destruction prochaine, mais on pourrait soutenir que l’humanité éprouve une telle fascination depuis plus de 2 000 ans3. Pourtant, la manière dont ces deux figures, Zenia et la guerre dite moderne, sont nouées ensemble dans le texte nous permet de mieux distinguer comment l’imaginaire de la disparition redéfinit un certain imaginaire de la fin en regard du monde contemporain. «La guerre moderne se définira […] comme une exposition toujours plus totale de la vie nue», note le philosophe Alain Brossat (Brossat, 2002: 18), tant les moyens de destruction et les moyens de communication qui déterminent la manière de faire la guerre dans la dernière moitié du XXe siècle tendent à pulvériser les corps, à faire disparaître toute trace de vie humaine. D’autant plus que «les buts de la guerre deviennent indistincts ou dérisoires là où s’impose, au premier plan, la vision de l’anéantissement d’une masse humaine unique, fusionnée dans la mort anonyme». (Brossat, 2002: 19) Devant l’ampleur de la dévastation engendrée par ces conflits, accentuée notamment en 1945 par la découverte des camps de concentration et le largage des bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima, le sujet se trouve seul et dépossédé face à cette fin absolue qui le guette, une apocalypse dépourvue de tout horizon, que ce soit celui du Jugement dernier ou d’un quelconque après. Ainsi, la guerre comme la fin du monde apparaissent sans finalité, destruction pure et simple. Dans cette perspective, l’imaginaire de la disparition semble se décliner d’abord et avant tout sur le mode catastrophique. Pourtant, Paul Virilio déplace la réflexion en l’axant sur le contexte du mode de vie nord-américain et réussit à montrer comment l’idée de la disparition s’insinue dans nos gestes les plus quotidiens, au point de modifier l’être de l’homme.

Car c’est bien dans leur action sur les individus et dans la menace qu’elles font planer sur leur corps et leur subjectivité que Zenia et la guerre se recoupent. Dans Essai sur l’insécurité, Paul Virilio identifie un «nouveau sentiment du réel» (Virilio, 1976: 48), le sentiment d’un monde en train de s’effacer, dont il situe la naissance précisément pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, ce conflit entraîne la fondation d’un capitalisme renforcé se nourrissant du sentiment de précarité de la population. Virilio cherche à montrer que l’idée de la menace, qui pénètre jusque dans l’espace domestique, assure une forme d’hygiène sociale après la Guerre. Un nouveau type d’homme serait ainsi fondé:

[Il] n’est pas l’homme du dénuement et de la totale pauvreté; celui-ci est condamné à la disparition comme incurable […]. Traqué par le besoin, c’est la définition toujours plus élémentaire de celui-ci qui, d’année en année, réduit la matière ontologique de son existence. Le manque, l’angoisse, la fatigue, les obsessions solitaires qui poussent à croire que l’on est perpétuellement surveillé, suivi, menacé, interpellé, ne sont pas, comme on dit, des inconvénients du progrès, des accidents de la vie moderne, mais des réalités projetées par un système. (Virilio, 1976: 37)

L’insécurité serait instituée comme pierre angulaire de ce système qui tend à produire des sujets en état de survie.

L’insécurité serait instituée comme pierre angulaire de ce système qui tend à produire des sujets en état de survie. La relation au monde, à l’espace et à l’autre en est profondément modifiée, puisque c’est la possibilité même d’être et d’habiter qui s’avère remise en cause. Les conséquences du passage de Zenia dans la vie de Tony peuvent s’apparenter à celles décrites ici. Quand elle marche dans la rue, Tony arrive mal à distinguer l’ennemi des passants ordinaires:

She keeps to the outside of the sidewalk, away from the walls and the ragged figures who lean against them. Ostensibly they want small change, but Tony sees them in a more sinister light. They are spies, scouting the territory before a mass invasion; or else they are refugees, the walking wounded, in retreat before the coming onslaught. (Atwood, 1993: 26)

Pour Tony, chaque pas vers l’avant, chaque mouvement vers l’autre devient hasardeux, compte tenu de la menace permanente qu’elle sent planer sur elle, et de la suspicion qui en découle. «The enemy is already within the walls» (Atwood, 1993: 39), constate Tony en revenant à la maison, quelques heures après le retour de Zenia. Mais peut-être y a-t-il toujours été. On peut penser que la femme fatale permet à une insécurité première de prendre forme. Tony conçoit sa maison comme une forteresse, qui l’isole du monde. Pourtant, «houses are too fragile» (Atwood, 1993: 191), regrette Tony. Le fait que le retour de Zenia corresponde aux commencements de la guerre du Golfe contribue à renforcer le sentiment d’un sujet cerné de toutes parts, ses derniers repaires envahis par des forces antagonistes.

Bien que le début et la fin du roman intègrent clairement cet événement à la trame narrative, l’évocation de la guerre du Golfe reste finalement assez superficielle. Alors que l’entrée en matière semble annoncer l’alignement du récit sur le contexte politique, celui-ci disparaît littéralement à partir du moment où Zenia réapparaît: pas d’allusions aux développements militaires du conflit, pas d’échos médiatiques. Les personnages semblent se couper du monde, ne lisent pas les journaux ni n’écoutent la télévision. Cette absence est curieuse. Je vais tenter de l’expliquer en proposant l’hypothèse que Zenia et la guerre du Golfe «s’échangent» leur place dans le récit, de manière à s’interpréter l’une l’autre.

Lorsque Tony, Charis et Roz mangent au restaurant, le 23 octobre 1990, jour du retour de la femme fatale, elles se lancent dans une discussion sur le déclenchement possible d’une guerre dans le golfe Persique. Tony, légère et cynique, décrit le phénomène comme irréversible: «[The States] will get a chance to try their new toys, drum up some business. Don’t think of it as a war, think of it as a market expansion.» (Atwood, 1993: 30) Charis réagit vivement à ce discours; les mots utilisés de manière technique par Tony évoquent pour elle des visions apocalyptiques: «[…] if you dwell on it you make it happen.» (Atwood, 1993: 64) Ironiquement, Charis a raison, puisque Zenia se présente à la porte du restaurant et provoque l’effet d’un bombardement sur la ville. Tony éprouve soudain des impressions différentes:

Tony felt safe this morning, safe enough. But she doesn’t feel safe now. Everything has been called into question. Even in the best of times the daily world is tenuous to her, a thin iridescent skin held in place by surface tension. She puts a lot of effort into keeping it together, her willed illusion of comfort and stability, the words flowing from left to right, the routines of love; but underneath is darkness. Menace, chaos, cities aflame, towers crashing down, the anarchy of deep water. (Atwood, 1993: 35)

L’apparition de Zenia fait jaillir la peur la plus primaire dans le corps de Tony, le sentiment que le monde s’ouvre sur l’abîme. Comme Tony l’avait pressenti, ses fortifications ne résistent pas longtemps à une attaque de cette ampleur:

In the waning light the house is no longer thick, solid, incontrovertible. Instead it looks provisional, as if it’s about to be sold, or to set sail. It flickers a little, sways on its moorings. Before unlocking the door Tony runs her hand over the brickwork, reassuring herself that it exists. (Atwood, 1993: 37. Je souligne.)

Zenia semble frapper les choses d’irréalité, comme si la matérialité du monde était remise en question par son propre aspect immatériel. Elle laisse derrière elle l’idée que le monde n’est qu’une image dont il faut se méfier, puisque d’un instant à l’autre, il sera mis en pièces et remplacé par autre chose dont on ne sait rien encore.

J’ouvre ici une parenthèse pour revenir brièvement sur le contexte de la guerre du Golfe. Le 1er novembre 1990, George Bush est photographié avec des enfants costumés pour célébrer l’Halloween. La légende sous la photographie demande: «Quel masque portera le Président aujourd’hui?» Quelques mois plus tard, les médias ont dévoilé qu’à ce moment-là, les États-Unis étaient déjà engagés dans la préparation de la guerre et avaient déployé des milliers d’hommes sur le terrain, mais Bush ne l’a annoncé officiellement que deux semaines plus tard. (Young, 1992: 549) La guerre du Golfe apparaît comme le premier conflit important de l’après-guerre froide, inaugurant ce qu’on a appelé «la guerre postmoderne». Sa représentation médiatique a suscité plusieurs critiques puisqu’on parle au début d’attaques «chirurgicales» où les cibles visées sont atteintes avec précision, faisant peu de pertes civiles. «Cette guerre étant d’abord présentée comme un spectacle […], on s’avise tard (en février) qu’elle tue […].» (David, 2005: 194) La guerre est déjà finie que les médias dénoncent «les ravages d’une guerre qu’ils n’avaient pas eu le temps d’imaginer…» (David, 2005: 194), affirme Dominique David, directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Cet étrange décalage entre les images montrées en temps réel et la réalité est ressenti comme «une détérioration de la coordination espace/temps constitutive de la vision cartésienne du sujet autonome et rationnel». (Hammer&McLaren, 1992: 25) Alors que la multiplicité des images et la diffusion en direct devraient nous permettre de mieux connaître et même de maîtriser une situation, il apparaît que cette proximité nous éloigne du réel. La distance avec la menace s’amenuise, en même temps que la menace se dérobe, jusqu’à ce qu’on n’arrive plus à la nommer ni à l’expliquer. De surcroît, la rhétorique guerrière se développe en fonction d’un effacement des traces des victimes4 . Le monde disparaît derrière ses représentations, provoquant une suspicion qui s’étend aux événements les plus minimes. Si les affrontements militaires ont certainement toujours été violents, leur mise en mots et en images contemporaine –en tendant à atténuer cette violence, à laisser croire qu’elle ne touche personne– contribue plutôt à accentuer sa brutalité en altérant la relation que le sujet entretient avec la réalité perçue. Le roman d’Atwood reproduit bien ce déplacement, comme je l’ai écrit plus tôt, contenu dans l’inversion «war/raw». Zenia, en tant que figure, semble condenser ces phénomènes associés à la crise contemporaine: dissimulation, rapport au réel médiatisé, dislocation de l’espace-temps. Dans cette perspective, raconter l’histoire de Zenia, raconter l’histoire de ces «guerres postmodernes», devient un exercice périlleux. Une historienne comme Tony détient une conscience aiguë du défi que représente sa propre narration. «But why bother, in this day and age […] with such a quixotic notion as the truth?» demande Tony. (Atwood, 1993: 457) Quand Zenia disparaît définitivement à la fin du roman, on apprend qu’elle aurait été mêlée à une affaire de fabrication d’armes de destruction massive pour le compte des Irakiens. Encore une fois, rien n’est moins sûr, et on en vient à douter de la véritable existence de Zenia, de celles de Tony, Roz et Charis, des Irakiens, de leurs armes de destruction massive, de la guerre même qui a eu lieu sur cette terre lointaine.

Si les affrontements militaires ont certainement toujours été violents, leur mise en mots et en images contemporaine –en tendant à atténuer cette violence, à laisser croire qu’elle ne touche personne– contribue plutôt à accentuer sa brutalité en altérant la relation que le sujet entretient avec la réalité perçue.

L’imaginaire de la disparition peut s’articuler autour de plusieurs événements de notre histoire récente: guerres, répressions politiques, destructions de masse, etc. Alain Brossat a d’ailleurs désigné le 11 septembre 2001 comme événement ouvrant une «nouvelle séquence dans l’époque de la disparition5 » (Brossat, 2002: 14), dont il situait le point de départ pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah.

Évidemment, The Robber Bride semble proposer une variation bien légère sur le même thème. Pourtant, l’œuvre nous permet d’observer les différents mécanismes de la disparition: la violence de la perte des corps aimés, dont on ne retrouve aucune trace; la dissolution de la mort en tant qu’événement et rituel; la dilatation du temps présent, qui semble nier les souvenirs du passé et annuler la possibilité du futur; la difficulté de mettre en récit une histoire pleine de trous où chaque fait, chaque acteur se dérobent au moment où on croyait les avoir saisis.

La figure de Zenia, comme toutes les figures, «est ce que nous voulons ou craignons qu’elle soit […]. [Son regard] nous révèle à nous-mêmes, parce que ce n’est jamais que nous-mêmes que nous appréhendons par son intermédiaire» (Gervais, 2007: 232). Sa construction est complexe, ambiguë, et je n’en ai exploré que quelques incarnations ici. Toutefois, on peut dire que grâce à elle le roman de Margaret Atwood parvient à exposer le caractère spectral à la fois du monde et du sujet, qui insinue un soupçon irréductible dans la relation à l’autre et au réel. C’est bien ce que représente et produit Zenia: le sujet de la disparition, sur le seuil entre la présence et l’absence, parlant depuis cet espace liminaire et dont la voix lointaine nous parvient comme un écho de la nôtre.

Bibliographie

Atwood, Margaret. 1993. The Robber Bride. New York: Doubleday.

Brossat, Alain et Jean-Louis Déotte. 2002. La mort dissoute. Disparition et spectralité. L'Harmattan: Paris.

Brossat, Alain et Jean-Louis Déotte. 2000. L'époque de la disparition. Politique et esthétique. Paris: L'Harmattan.

Chassay, Jean-François, Anne Élaine Cliche et Bertrand Gervais. 2005. Des fins et des temps: Les limites de l'imaginaire. coll. «Figura».

David, Dominique (dir.). 2005. Dossier «Lectures: La Presse française et la Première Guerre du Golfe de Marc Hecker». Politique étrangère, p. 194-195.

Gervais, Bertrand. 2007. Figures, lectures. Logiques de l’imaginaire, tome I. Montréal: Le Quartanier.

Hammer, Rhonda et Peter McLaren (dir.). 1992. Dossier «Le paradoxe de l'image. Connaissance médiatique et déclin de la qualité de vie». Anthropologie et sociétés, vol. 16:1 , p. 21-39.

Virilio, Paul. 1994. Esthétique de la disparition. Paris: Galilée.

Virilio, Paul. 1976. Essai sur l'insécurité du territoire. Stock: Paris.

Young, Michael D. (dir.). 1992. Dossier «L'Amérique s'en va t-en guerre: chronologie des développements internes aux États-Unis durant la guerre du Golfe -août 1990-janvier 1991». Études internationales, vol. 23:3, p. 549-579.

- 1. Sans cette perspective, je réfère à l'ouvrage d'Hartog non dans le but d’intégrer le concept de présentisme à ma réflexion mais plutôt afin de mettre en évidence les paramètres contemporains de l’expérience du temps décrits par Hartog.

- 2. La figure telle que définie par Bertrand Gervais constitue un signe complexe et dynamique, un objet de pensée «impliqué dans des actes d’imagination et de représentation». (Gervais, 2007: 18) Obsédante, insaisissable, la figure constituerait en fait un personnage dans sa forme la plus achevée, personnage dont la dimension symbolique se serait complètement déployée. (Gervais, 2007: 164-165)

- 3. «Vivons-nous la fin des temps? La question nous revient sans cesse, depuis que le monothéisme et ses avatars ont enraciné la pensée du temps et de l’histoire dans l’angoisse de la rédemption et l’espoir d’un accomplissement.» (Chassay, Cliche, Gervais, 2005: 7)

- 4. «Pendant la construction par les médias de la guerre du Golfe, on a pu observer, pour reprendre les termes de Carol E. Cohn, un “renversement des métaphores entre choses insensibles et êtres qui ressentent”. Le terme “support aérien” couvrait la dévastation et les pertes de vie pendant les raids de bombardements; “dommage collatéral” faisait référence aux morts civils […].» (Hammer&McLaren, 1992: 29)

- 5. L’auteur réfère à un ouvrage précédent, L’époque de la disparition. Politique et esthétique (2000), où Jean-Louis Déotte et lui demandent à divers auteurs de penser «l’époque de la disparition» en fonction de ses différents visages, tant européens que sud-américains.