Entre une infinité de difficultés qui se présenteront d’elles-mêmes à l’esprit, qu’on pese seulement celle d’avoir rassemblé un assez grand nombre de collegues, qui, sans se connoître, semblent tous concourir d’amitié à la production d’un ouvrage commun. Des gens de Lettres ont fait pour leurs semblables & leurs égaux, ce qu’on n’eût point obtenu d’eux par aucune autre considération. C’est là le motif auquel nous devons nos premiers collegues ; & c’est à la même cause que nous devons ceux que nous nous associons tous les jours. Il regne entre eux tous une émulation, des égards, une concorde qu’on auroit peine à imaginer. On ne s’en tient pas à fournir les secours qu’on a promis, on se fait encore des sacrifices mutuels, chose bien plus difficile !

Denis Diderot, article « Encyclopédie », l’Encyclopédie.

Ce qui frappe, puis exaspère, puis devient invisible — pour frapper de nouveau au gré des situations — avec la vie en ligne, c’est l’absence d’engagement entre les personnes. Le troll n’était qu’un symptôme avant-coureur de la réalité que nous avons appris à tolérer, qui est que notre capacité à partager des affinités semble venir avec une capacité égale à « tolérer », et non pas accepter, autrui dans sa différence.

Les discussions en ligne, sur le mode de l’empilage frénétique, sont d’épouvantables caricatures : il suffit d’imaginer à quoi ressemblerait une conversation réelle si on permettait à ses protagonistes de survenir, jeter son point de vue, argumenter un peu, et s’en aller, pour revenir plus tard… ou pas.

Bien sûr, il y a davantage de civisme dans certains milieux que d’autres. Mais même là, tomber dans la facilité — lancer son opinion et voir comment elle rebondira, recevoir les autres contributions avec distance — est une attitude convenue, presque une nouvelle éthique du sage qui affecte de ne pas vouloir imposer son opinion, et daigne partager son intelligence.

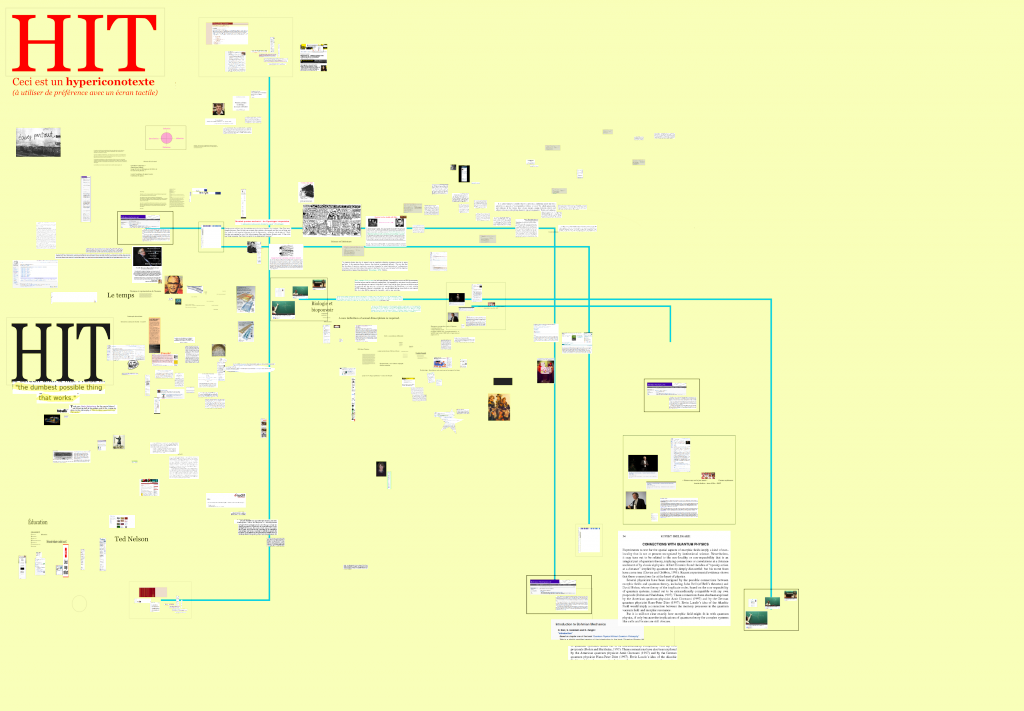

Mais les enjeux d’aujourd’hui sont bien trop graves et complexes. Il faut s’engager collectivement à s’instruire mutuellement, à chercher, à se diviser le travail cognitif.

Il se produit exactement cela : nous nous instruisons tous mutuellement, nous cherchons les uns pour les autres et nous divisons le travail.

Mais pas délibérément. Nous constatons a posteriori que c’est ce que nous faisions, et que nous continuons à faire… mais nous répugnons à briser cet enchantement en nous affirmant, tacitement ou expressément, prêts à nous engager dans un contrat social.

Vous lisez ce texte parce que vous vivez (aussi) sur Facebook. Probablement.

Vous lisez ce texte parce que vous vivez (aussi) sur Facebook. Probablement.