La pensée de la fin de sa propre vie n’est

pas l’attente d’un évènement futur, auquel

il faudrait se préparer, mais l’éveil à

l’imminence de sa venue.

- Jean-Michel Maldamé, La pensée de la fin

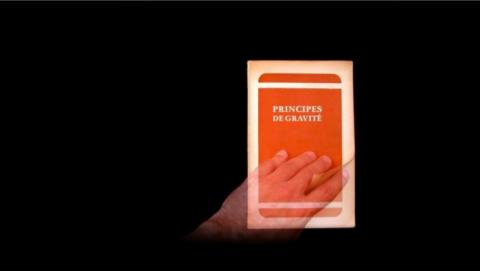

Principes de gravité est une œuvre hypermédia qui a été réalisée en 2005, par Sébastien Cliche, au cours d’une résidence au centre d’artiste la Chambre Blanche de Québec 1. L’œuvre interactive se présente sous la forme d’un livre intitulé Principes de gravité. Au mouvement du curseur, une main virtuelle apparaît et suggère à l’internaute d’ouvrir le codex, comme s’il s’agissait de représenter le plus exactement possible la réalité d’une lecture conventionnelle. Ainsi guidé, il trouvera sous la couverture une table des matières. Cependant, une note explicative, presque un avertissement, se trouve en avant-propos : « Les choix proposés pour progresser à l’intérieur du chapitre se font aux dépens de la chronologie habituelle. […] Cette démarche vise à confronter le lecteur au principe fondateur de ce livre : choisir c’est perdre quelque chose » 2. Cliche demande donc à l’internaute d’accepter d’emblée cette fatalité et de se conformer aux impératifs d’une lecture au parcours non chronologique, c’est-à-dire, dans le cas présent, d’une lecture non linéaire et aléatoire. La forme, qui nous oblige à choisir entre plusieurs chemins possibles aux dépens non seulement de la chronologie « habituelle » de lecture, mais aussi de la somme de l’œuvre, impose une certaine incomplétude. L’œuvre ne se dévoile jamais tout entière et, en ce sens, « quelque chose » manque cruellement à la lecture. S’ensuit un certain inconfort que je nommerai l’angoisse de la perte, une angoisse qui joue sur le thème de cette fatalité jusque dans la forme contingente imposée à la lecture. La perte n’est pas accessoire dans l’œuvre, elle en est une conséquence essentielle. Parcourir un chemin, et un seul, parmi la somme des voyages hypertextuels possibles, dérangera l’internaute et l’amènera à vouloir éviter la perte encourue. Or, comme je tenterai de l’exposer un peu plus loin, un tel évitement est logiquement impossible.

« Choisir, c’est perdre quelque chose » 3, nous dit l’artiste. Et en ce sens, je soutiendrai que l’œuvre hypermédia Principes de gravité, par sa forme autant que son propos, exprime cette notion de la perte. L’enjeu, celui de faire vivre à l’internaute un sentiment d’impuissance face à la perte qu’entraîne nécessairement tout choix, se présente de multiples manières : par la remédiatisation du livre à l’écran, par l’interaction, les décisions de l’internaute et le parcours de lecture, par l’expérience aléatoire et personnelle en découlant, et par la figure du texte angoissante qui en ressort et qui provoque soit un rire, soit un abandon.

La remédiatisation du livre à l’écran

Principes de gravité est un livre virtuel de cinquante-cinq pages comprenant un avant-propos, une table des matières et un index. Il est divisé en six chapitres. Chaque section de l’œuvre porte sur une thématique proposant d’apprendre à l’internaute à « éviter les pièges de la réussite » afin de favoriser l’acceptation de l’échec, autre figure de la perte. À la différence d’un codex traditionnel, le texte s’inscrit au milieu d’images, de vidéos, d’animations graphiques, et est accompagné de musique et d’effets sonores. L’ordre d’apparition des portions de texte modifie également la chronologie de lecture, imposant parfois une relecture, parfois des réflexions croisées ou des associations fortuites et créatrices de sens entre un mot et une image.

Le livre en pixel apparaît, de prime abord et dans toute son ambiguïté, comme le signe de l’expérience de la perte. Lire à l’écran implique un choix de lecture, c’est-à-dire que la lecture traditionnelle est remplacée. Le codex présenté dans Principes de gravité est l’image d’un livre en quelque sorte « perdu ». En remédiatisant le livre à l’écran, c'est-à-dire en reproduisant virtuellement l’objet, l’acte de lecture se métamorphose, se transforme au point où il devient possible de le renommer cet acte. En effet, on ne lit plus simplement des propositions syntaxiquement construites et matériellement imprimées, mais on visionne, écoute, interagit avec un texte mouvant, différant formellement du texte imprimé. Les pages ne sont d’ailleurs plus disposées de la même manière. L’accès au livre s’est entièrement transformé, il a été remédiatisé. Bref, en optant pour cette méthode de lecture hypermédia, le lecteur délaisse une tradition de lecture et doit s’en créer une nouvelle.

En tant qu’œuvre, Principes de gravité s’inspire des recueils de pensées « traditionnels », si je puis dire. Chacune des pages virtuelles présente des aphorismes aux accents défaitistes, tantôt fatalistes, tantôt pessimistes, axés sur diverses figures de la perte. On lira par exemple « Les ruines nous rappellent que nous aurons nous aussi le privilège de disparaître » 4, comme une proposition fataliste faisant de la ruine et de la disparition les éléments « privilégiés » du souvenir d’une inévitable disparition future; de même, on peut lire « Il ne faut pas s’imaginer que l’on peut faire une différence » 5, comme une version pessimiste du destin. L’auteur suggère ainsi à l’internaute la fatalité de la perte, de la défaite et de l’extinction qui invite à de nombreux abandons. À force de progresser ainsi dans un labyrinthe de choix, la navigation devient incertaine, hasardeuse à l’excès. On ne sait plus quel choix effectuer quelle route prendre, et, malgré que tous ces choix puissent ne mener à rien, on est contraint de choisir. On peut craindre de s’aventurer plus loin. Cependant, la perspective d’une issue, ou peut-être nos habitudes de lecture, nous incitent à poursuivre.

La figure du livre

Pourtant, la composition du livre virtuel se réfère explicitement à l’image du codex conventionnel et il est légitime de se questionner : est-ce pour mettre l’internaute en confiance et lui permettre de mieux comprendre et d’interagir avec ce qu’il a sous les yeux ? C’est ce que Christian Vandendorpe 6 suggère lorsqu’il soutient que la lecture à l’écran devra prendre pour appui les gestes et habitudes de la culture de l’imprimé si elle veut prendre sa place, se développer, et éventuellement se libérer des limites imposées par le codex, afin de s’ouvrir aux possibilités de l’informatique. Ou la forme du livre est-elle plutôt née d’une intention de l’artiste de référer à une culture et à un objet qui ne sont plus, ici, qu’une virtualité, et ainsi, dans une lente transition calculée, de faire expérimenter au lecteur la réelle perte de ses habitudes de lecture?

Les premières interactions avec le codex virtuel sont identiques - outre que tout se passe via un curseur et une image virtuelle - à celles qu’un lecteur expérimenterait avec un livre traditionnel. Tout y est représenté; jusqu’à la main qui s’approche de la page couverture et la tourne. Mais alors un changement d’importance s’opère, une première mutation médiatique. L’image de la page de « papier » s’évanouit dans l’obscurité pour faire place à la réalité de l’écran noir. Le texte, de noir, devient beige. Un icône fléché se substitue à la main. L’internaute plonge dans l’hypertexte, le livre s’est remédiatisé. Une table des matières numérique apparaît et propose, selon l’usage, les titres et pages des différents chapitres : « abandon », « futur », « loisir », « paresse », « réussite », « vie en société ». L’internaute doit recourir à l’interface tabulaire via le curseur pour initier sa navigation dans l’œuvre. Jusque-là, la dynamique de lecture n’est ni complètement neuve, ni complètement étrangère. Quoique métamorphosée, elle n’inspire aucune étrangeté, aucune inquiétude ni aucun étonnement.

L’expérimentation du choix

L’œuvre propose ensuite un avant-propos virtuel qui est, comme il sied également à une œuvre littéraire conventionnelle, une note explicative de l’auteur introduisant son ouvrage au lecteur. Le ton est personnel, la thèse est posée clairement :

N’espérez pas de résultats spectaculaires dès la première lecture de ce livre. Envisagez-le plutôt comme un guide pour apprendre à éviter les pièges du succès et de la réussite.

Vous remarquerez que les choix proposés pour progresser à l’intérieur des différents chapitres se font aux dépens de la chronologie habituelle. Ne vous inquiétez pas, cette démarche vise à confronter le lecteur au principe fondateur de ce livre : choisir c’est perdre quelque chose.

Quand vous aurez accepté cette fatalité, vous profiterez des bienfaits de ce parcours personnalisé. À la fin d’un chapitre, vous pourrez toujours consulter l’index qui donne accès à toutes les pages et présente un profil à l’image de vos choix. 7

La suite est comme une seconde mutation, celle-là plus importante que la précédente, plus profonde et définitive. Dès lors que le lecteur parcourt les pages virtuelles du livre, il n’a plus devant lui la reproduction d’un livre ouvert, mais une séquence interactive et multimédia qui se différencie irrévocablement de l’objet originel. La page virtuelle vingt-huit, par exemple, présente des animations graphiques, des images, de la vidéo, une ambiance sonore et de la musique qui se mêlent au texte pour former un tout. Les divers médiums de création s’accompagnent, se conjuguent les uns aux autres et se complètent. De plus, des hyperliens, sous forme de flèches rouges, s’insèrent dans les réflexions et dans l’animation. Le plus souvent au nombre de deux, les flèches dirigent la navigation dans l’hypertexte. La lecture s’en trouve désarticulée par rapport aux références du livre, ce qui crée une lecture aléatoire et non linéaire, étant donné les multiples combinaisons d’enchaînements possibles et les discontinuités de lecture introduites par les choix et les sauts de page.

Car il faut savoir qu’au lieu de suivre l’ordre habituel de la pagination, pour poursuivre la lecture, l’œuvre demande de choisir le plus souvent entre deux alternatives. À titre d’exemple, à la page virtuelle trente-deux, l’animation d’un pendule avec une boule hypnotique se juxtapose à l’affirmation « Heureusement, la fatigue multiplie les erreurs » 8, où les mots « la fatigue » et « les erreurs » sont activables. La progression dans l’œuvre dépend, évidemment, du choix de l’internaute entre « erreurs » et « fatigue ». L’interprétation de l’acte de lecture en est profondément modifiée. Ce qui, au départ, n’était qu’une proposition, s’est métamorphosé. Or, la métamorphose implique une certaine perte, irréversible, fatale. Et ce qu’il y a de particulier, c’est que cette perte est moins redevable au propos qu’à l’expérience qu’on fait de l’œuvre elle-même, dans son entièreté formelle. Une dimension supplémentaire générée par l’interaction hypermédiatique, inaccessible aux œuvres littéraires conventionnelles, se retrouve ici au centre de l’œuvre. Cette dernière, en tant qu’expérience médiatique, traduit l’expérience réelle de la perte par la modification irréversible de notre compréhension du propos fortuitement transformé au gré des associations libres et des choix imposés.

Bien que l’œuvre comprenne un index numérique, il est bien différent de celui que le lecteur consulte habituellement. Il est interactif, personnel et aléatoire. Il regroupe les numéros des pages qui changent de couleur après l’activation. Il est possible de faire une lecture chronologique en les activant, mais l’expérience artistique, dès lors, prend une tout autre valeur car le choix est réduit, presque inexistant. Ce choix de lecture rend la perte réelle infime en fin de compte, mais tout de même existante, car certaines séquences animées disparaîtront, ainsi que des raccords de mouvements. L’index numérique comporte une autre partie, celle du dessin d’un corps humain qui se trace au fil de la lecture. Il n’est pas conseillé, par contre, de remplir le tracé, c’est-à-dire de lire l’hypertexte en entier, car une remontrance attend celui qui complète l’œuvre : « Votre profil est complet. Vous avez échoué. Il semble que vous ne soyez pas disposé à perdre. Qu’est-ce qui vous échappe? » 9. Quoique l’œuvre hypertextuelle s’offre entière dans l’expérience de sa forme, elle ne se donne donc pas entièrement à l’internaute comme un objet. Elle demande plutôt à être explorée dans les limites d’un parcours afin que progressivement une idée d’ensemble, propre à la lecture de l’internaute, se forme. L’expérience hypertextuelle est ainsi personnalisée, réalisée dans la forme contingente d’un parcours personnel.

La lecture en hypermédia

Par l’interaction avec l’œuvre, un parcours personnel se trace. À chaque navigation, l’internaute expérimente, en principe, l’œuvre à sa façon. L’expérience de la lecture de l’hypertexte impose l’angoissante obligation de choisir et de perdre ce qu’on ne choisit pas. Cette dialectique du choix qui entraîne une perte modifie les paramètres de la lecture. L’une des particularités de la lecture de Principes de gravité est la non linéarité du parcours : l’internaute ne peut pas lire l’œuvre chronologiquement, car il doit constamment choisir entre des hyperliens afin de progresser dans l’hypertexte. Christian Vandendorpe a d’ailleurs observé ce phénomène, qu’il rattache à l’ensemble des créations hypermédias, en notant que « sur le nouveau média, les déplacements du lecteur ne sont plus limités par le vieil ordre début-fin, ni par l’entrée alphabétique, ni par l’entrée thématique. Chaque mot est virtuellement le lieu d’un nœud qui permet d’enchaîner avec une nouvelle fenêtre de texte » 10. Et de poursuivre, ainsi, avec une nouvelle idée, un autre thème, une chronologie différente, aléatoire. La composition du livre virtuel Principes de gravité exige en ce sens certaines règles, comme l’utilisation constante du présent :

En outre, la notion de page étant moins fermement établie dans un document hypertextuel que dans le livre papier et n’étant pas tributaire d’un ordre fixe, comme dans un ouvrage relié, l’instance du discours est amputée de nombreux éléments qui la caractérisent normalement sous le régime de l’imprimé. L’auteur ne pouvant pas tenir pour acquis que le lecteur lira ses « pages » dans un ordre donné, il ne peut pas utiliser le futur ni le passé pour fournir des indications d’ordre métanarratif : le récit est condamné à se dérouler dans un éternel présent. […] L’hypertexte est le lieu où triomphe par excellence l’idéologie du “ici et maintenant”.11

La conjugaison au présent domine dans Principes de gravité. Tout accord temporel est fait en fonction de l’aphorisme du moment et ce, sans qu’aucune affirmation ne soit en lien avec celle qui précède ou celle qui suit. Par exemple, Cliche écrit « L’obstination facilite les fiascos » 12. N’étant pas en lien avec une action passée ou à venir, l’aphorisme demeure dans l’ici-maintenant. Ainsi, la réflexion peut s’agencer à n’importe quelle autre et dans n’importe quel ordre, favorisant l’émergence de différentes compréhensions sans sacrifier la cohérence de l’ensemble.

Un tel texte confronte constamment l’internaute à l’obligation de choisir. Et comme le choix exige une élimination sélective, un sentiment de perte accompagne chacun de ses pas virtuels. Plus il chemine dans l’œuvre et plus cette fatalité s’impose. Le choix, si crucial dans la lecture de Principes de gravité, se concrétise dans les décisions du lecteur. De fait, cette nouvelle manière de lire à l’écran oblige à tout moment une prise de position, une décision, une réponse personnelle. Plus encore qu’avec le codex conventionnel, où le lecteur peut tourner les pages, arrêter ou poursuivre sa lecture, la participation, dans l’œuvre hypertextuelle, exige une implication différente : non seulement faut-il lire et changer de page, mais il faut encore décider quel élément iconographique choisir parmi plusieurs. Il est nécessaire d’interagir avec l’œuvre hypermédia pour qu’elle puisse se dévoiler, se donner à lire. Et c’est dans la forme particulière de cette interaction qu’elle se donne tout entière, dans la singularité qu’elle coordonne entre l’internaute et l’œuvre. Seul l’acte de lecture, distinct pour chaque lecteur, vient personnaliser son expérience. Lui seul explorera Principes de gravité de cette manière. Selon Christian Vandendorpe, ce phénomène de la lecture individualisée est propre aux œuvres hypertextuelles :

On peut passer d’une information à l’autre avec une souplesse totale, en obéissant à son désir et à ses propres associations mentales plutôt qu’à un découpage conceptuel imposé. […] On savait déjà que deux personnes qui avaient lu le même livre pouvaient ne pas avoir fait une lecture identique. Désormais, elles n’auront pas lu le même livre!13

En ayant recours au multimédia, la composition de l’œuvre et sa relation à l’observateur se complexifient et, par conséquent, multiplient les voies possibles d’interprétation.

Œuvre composite et expérience unique

Une œuvre composite comprend plusieurs éléments et mêle, par une imbrication complexe, le texte et l’image. Principes de gravité a un caractère composite puisqu’il mélange récit, vidéo, animation, musique et photo. Les associations entre ces divers éléments formels changent parfois radicalement l’interprétation de l’internaute. L’œuvre de Cliche ouvre la lecture à quelque chose de plus vaste encore que le décodage des lettres. « L’hypermédia mobilise […] autre chose que les facultés de lecture du texte », souligne Christian Vandendorpe, « (l)e lecteur n’a pas seulement à manipuler de l’écrit, dans un ordre plus ou moins déterminé, mais il est placé devant un spectacle virtuellement complet, où se mêlent textes, sons, couleurs, images, animations ou vidéo : les sollicitations peuvent venir de toutes parts »14.

Par exemple, une flamme se transforme en tête de mort lorsque le curseur s’arrête sur elle. L’animation appuie l’aphorisme : « La pyromanie est le loisir de celui qui n’arrive plus à se satisfaire des petits malheurs quotidiens »15. Les représentations du malheur se précisent et s’amplifient évidemment à la vue du feu qui se transforme en crâne, rappelant ainsi la perte de la vie par la combustion. Aux pages virtuelles quarante-neuf et cinquante, je noterai plutôt l’apport de la vidéo dans l’œuvre hypermédia. L’image d’une station service abandonnée, vue de l’extérieur, transite peu à peu à l’intérieur si l’hyperlien de la porte du magasin est activé. Un peu comme si l’internaute se déplaçait dans l’espace, qu’il pénétrait en même temps que la narration dans l’histoire ou, devrais-je dire plutôt, dans les débris d’un commerce en ruine. L’ambiance sonore ajoute un effet stressant et agressant, comme on peut le constater à la page virtuelle deux. Rien n’est confortable à l’oreille, ni calme ni apaisant. C’est l’état de panique, la pression monte. La lecture s’en trouve inévitablement affectée.

Pour lire Principes de gravité, l’internaute doit donc à la fois revêtir le costume de lecteur et celui de spectateur. Or, souligne Christian Vandendorpe :

Il y a cependant quelque chose de nouveau dans le spectacle virtuel sur hypermédia, et qui le différencie du spectacle réel. D’une part, les liens entre les divers éléments peuvent être explicites; d’autre part, l’usager peut contrôler le déroulement des diverses composantes […] En faisant entrer le spectacle dans l’ordre du tabulaire, l’hypermédia met celui-ci sous la coupe de nos opérations de lecture. Mais c’est surtout par la surdétermination d’icônes ou de segments d’images en hyperliens qu’il fait apparaître des signes et qu’il transforme le visible en lisible.16

Ainsi, je définirais l’œuvre Principes de gravité comme un spectacle interactif et virtuel où la lecture est requise, mais qui, en se juxtaposant à d’autres moyens d’expression, impose d’autres moyens de déchiffrement qui modifient ainsi les paramètres d’interprétation.

L’imaginaire de la fin

L’internaute fait désormais appel, ou plutôt répond à l’appel d’une figure émergente du texte et des autres composantes hypermédias, afin d’exprimer sa compréhension de l’œuvre. Avec Cliche, il faut parler d’une figure de la perte et de l’anxiété prégnante qui l’accompagne. Avant de poursuivre cette réflexion, il serait bon de préciser la nature de cette figure de texte. Bertrand Gervais la définit comme étant quelque chose qui, même

[…] si elle se donne d’emblée comme vérité pour le sujet, demeure toujours essentiellement opaque, illisible. La figure est une vérité, mais qui doit encore être interprétée, et dont les effets commencent à peine à se faire sentir. La figure attire le sujet en même temps qu’elle lui résiste; elle se présente comme une énigme qui inquiète, car elle exige d’être résolue, et rassure, parce qu’elle est déjà posée. […] La figure est une énigme; elle engage en ce sens l’imagination du sujet qui, dans un même mouvement, capte l’objet et le définit tout entier, lui attribuant une signification, une fonction, voire un destin. La figure, une fois saisie, est au cœur d’une construction de l’imaginaire. Elle ne reste pas statique, mais génère des interprétations, par lesquelles justement le sujet à la fois s’approprie la figure et se perd dans sa contemplation.17

Ni visuelle, ni matérielle, la figure n’existe pas en soi. Elle est une forme malléable, projetée par l’imagination du lecteur qui s’en empare et la manipule lors de sa lecture, au gré de ses interprétations. Elle naît donc de son interprétation des signes de l’œuvre, des relations entre les composantes et de la dynamique qui en ressort. La figure de l’anxiété, dans l’œuvre de Cliche, n’est jamais directement présentée, mais seulement suggérée dans les propos de l’artiste et ressentie, ensuite, par l’internaute qui la forme à son gré.

De la perte…

De l’application de cette théorie de la figure de texte à Principes de gravité, résulte une obligation à accepter l’imminence de la perte. Tout s’y accorde. Multiples options de parcours, interaction obligatoire, images de ruines, vidéo de lieu abandonné, animation de cœur battant, chronomètre du temps qui s’écoule, sablier, débris, démolition, déconstruction, toutes ces figurations de la perte sont accompagnées de réflexions pessimistes, morbides et fatalistes, rappelant sans cesse l’inévitable fin.

L’internaute expérimente à travers l’œuvre l’imminence d’une perte certaine. C’est une figure de la peur de cet avenir incontournable qui émerge à la lecture, une anxiété étouffante de cette fin qui ne saurait tarder à venir. Personne n’est en mesure d’en fixer la date. La page virtuelle quinze est un bel exemple de ce temps d’attente indéterminé : un cadran, affichant l’heure en temps réel, s’enclenche dès l’activation de la page, accompagné de cet aphorisme « À chaque minute, il y a la possibilité que se déclenche une catastrophe en chaîne qui viendra anéantir tous vos efforts »18. Pour Cliche, cette catastrophe anticipée est vécue dans le présent, dans l’ici-maintenant, et annihile l’idée même d’espoir. Le temps passe, le décompte est commencé et la perte, assurée. Il ne reste donc que l’attente, l’insoutenable période d’inaction, où le sujet se prépare à l’arrivée de l’évènement redouté. C’est cela, selon moi, le principe de gravité : se conditionner mentalement à la venue d’une fin que l’on redoute et s’imposer d’accepter l’inacceptable en considérant que c’est la seule chose à faire. C’est ce que Cliche propose : en obligeant l’internaute à choisir, il l’éveille à l’imminence de sa fin. Il l’exerce à la pratique du principe de gravité du choix, en le contaminant d’un état dépressif, afin qu’il expérimente la perte et se familiarise avec elle avant son avènement. D’ailleurs, qu’on le note au passage, confronté à cette œuvre, l’internaute se voit offrir deux avenues : ou bien il se plie au jeu et expérimente le choix et la perte qui en découlent, ou bien il choisit toutes les options et se refuse à les vivre. Mais alors, et tel est l’avertissement de la page virtuelle onze, il met en jeu sa condition envers « demain » qui, pour Cliche, « est un réceptacle pour l’échec »19. L’internaute ne sera pas en mesure d’accepter la fatalité de la perte à venir, comme si choisir devenait inquiétant et garantissait une fin, l’abandon de quelque chose, l’échec assuré. Face à cette désagréable réalité, l’internaute peut devenir anxieux et hésitant.

… À l’anxiété

L’internaute craint, à chaque page, de laisser aller quelque chose, et cette peur se transforme en anxiété, celle de perdre, d’échouer, d’être obligé d’abandonner une partie d’un tout. La catastrophe peut être proche et la déception qui s’ensuit, douloureuse. Tout, dans l’œuvre de Cliche, le rappelle : détérioration d’habitat, débris de construction, solitude de l’être, fuite du temps, de l’humain. L’imaginaire de la fin domine l’univers de Principes de gravité, il fait vivre à l’internaute l’expérience même de la perte. Bertrand Gervais soulève ce phénomène lorsqu’il affirme que

La fin n’est plus un évènement dont on doit anticiper la venue, elle est une réalité qu’il faut décrire, afin d’en prendre la mesure. Les feux sont braqués sur tout ce qui dit le désordre inévitable d’un monde sur le point de s’arrêter, tout ce qui confirme l’état de crise. Les marges de la société s’imposent alors comme source de vérité, comme révélateur nécessaire d’un mal qui nous gruge jusqu’à l’épuisement et la disparition. Les pratiques déviantes, les délires de persécution, les formes extrêmes de violence ne sont plus des phénomènes isolés et indépendants les uns des autres, mais des symptômes qui convergent tous vers une même apocalypse. Et ce qu’ils dessinent, ce n’est pas une contre-culture, voire même une culture virtuelle, mais plutôt une anti-culture. Un fantasme devenu principe identitaire.20

L’internaute navigue donc dans cet univers identitaire apocalyptique où une atmosphère dépressive accompagne chacun de ses pas. À la page virtuelle six, il lit qu’« Il ne faut pas s’imaginer que l’on peut faire une différence » 21 et, en-arrière plan, il peut voir une image de débris de construction transformés en déchets. La différence que le sujet apporte au monde, au cours de sa vie, est éphémère et s’effacera avec le temps. Il y a un parallèle à faire ici avec le caractère du dépressif, qui se reconnaît notamment par l’étiolement de la capacité à se projeter dans le futur. Tel que l’explique Christine Ross dans l’introduction de l’ouvrage L’esthétique de la dépression en art contemporain, le malade se reconnaît à « l'ennui, l'immobilité, la rupture communicationnelle, la perte de plaisir, l'étiolement de la capacité de se souvenir et de projeter, de rêver, de désirer et d'imaginer » 22. À quoi bon penser à plus tard si, de toute façon, cela ne change rien? Il n’y aura pas de lendemain pour l’être, après son passage sur terre, il ne restera qu’une infime trace de lui, qui disparaîtra avec le temps. C’est l’allégorie de la ruine qui est en jeu ici. Une ruine est le résultat de quelque chose qui ne se restaure pas, ou alors seulement que partiellement, l’intégralité étant pour toujours perdue. Pierre-Yves Tremblay explique cette caractéristique de l’allégorie de la ruine, dans l’article « L'entropie et la dépression, une analyse spatio-temporelle de Third Party (1999) de Sam Taylor-Wood » :

L’allégorie ne réussit jamais qu’à restaurer partiellement ce qui est perdu. Pire, au lieu de diminuer la perte elle peut parfois au contraire, y participer et même l’accroître. Les ruines sont considérées par Benjamin comme l’emblème allégorique par excellence. Elles constituent les fragments des objets extérieurs qui ont été détruits et que le sujet ne parvient pas à reconstruire. Ils sont les traces de l’état perdu et éveillent sa mémoire.23

L’allégorie de la ruine est le fragment d’un objet qui est impossible à reconstruire. L’objet n’existant plus, l’allégorie utilise la trace qu’il reste de lui, son souvenir, qui se détériore inévitablement avec le temps, jusqu’à se perdre totalement.

À la page virtuelle cinquante-cinq, il est énoncé que « Dans la solitude, il n’y a pas de trahison » 24. Nous pouvons rattacher cet énoncé à l’isolement du dépressif, à son attitude fermée face aux autres, où seule la solitude apaise. Pierre-Yves Tremblay explique :

(L)a dépression apparaît comme étant la conséquence d'une fermeture et d'un repliement sur soi. Ce repliement est perçu par le sujet comme seule alternative permettant de conserver sa vie psychique face aux agressions d'un environnement menaçant. Il apparaît comme l'unique moyen pouvant répondre à son angoisse d'une perte irréversible. […] Ce dernier [le dépressif] devrait plutôt accepter son statut et apprendre de sa propre inaptitude.25

L’œuvre de Cliche essaie justement de nous faire apprivoiser cette angoisse de la perte afin d’accepter la venue imminente de notre fin, faisant en sorte que l’apprentissage de cette incontournable réalité puisse aider à apaiser l’anxiété reliée à son avènement. L’isolement protège peut-être sur le moment, mais ne fait qu’augmenter l’inaptitude à accueillir l’inévitable finalité.

De plus, à la page virtuelle quarante-six, il y a l’affirmation qu’« En règle générale il est préférable de ne pas accepter l’aide des autres. On retire une plus grande satisfaction à vivre ses échecs seuls » 26. On voit, à travers un grillage, l’image d’une foule et d’un jeune homme marchant seul, en béquilles. Nous retrouvons ici encore une fois l’idée de l’isolement, de la fermeture à l’autre, propres au caractère dépressif. Mais il y a aussi une pointe d’humour dans ce procédé stylistique. C’est évidemment à l’humour noir que nous faisons ici référence, et à son ironie, son caractère asocial. Il s’agit d’une forme d’humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir, l'absurdité du monde, contre laquelle il constitue une forme de défense. L’humour noir consiste notamment à évoquer avec détachement, voire avec amusement, les choses les plus horribles ou les plus contraires à la morale en usage. Une réflexion comme celle de la page virtuelle cinquante - « La méfiance est tout ce dont nous avons besoin pour garder de bons rapports humains » - 27, illustre parfaitement bien le ton détaché de l’humour noir, malgré la gravité de la déclaration. Vivre dans la méfiance pour atteindre l’harmonie avec les autres est bien contraire à ce qui est véhiculé couramment par la morale aujourd’hui, soit l’importance d’accorder sa confiance à autrui. De là découlent les bonnes relations. De plus, il est vraiment désagréable de se méfier de tous, d’être constamment sur ses gardes. Douter de tout rend nécessairement l’être malheureux, amer, triste, hostile. Enfin, cette approche est typique à ce genre humoristique qui, de prime abord, établit un contraste entre le caractère tragique de ce qui est dit et la manière dont le message est formulé. Ce contraste a pour effet de susciter une interrogation. Un rire en ressort généralement, mais un rire qui gêne, un rire honteux. Le lecteur hésite donc entre sa réaction naturelle, le rire, et sa réaction réfléchie, l’horreur des propos empreints de fatalisme et de pathétisme.

L’humour noir s’intéresse particulièrement aux malheurs cosmiques, à la mort, à la finitude de l’être, des choses, des évènements. L’indécence y est maîtresse et aucun sujet n’est tabou. L’humour noir rit des choses les plus désespérantes, en fait, pour ne point en pleurer. C’est donc d’un malaise profond que naît le rire de l’internaute avec Cliche, comme débordement au trop-plein de fatalisme dans Principes de gravité. On dit que « l’humour noir, c’est la politesse du désespoir » 28. Quelque chose de pathétique imprègne chacune des maximes de l’œuvre hypermédia. Une imagerie noire de ruines les accompagne, rappelant sans cesse l’idée de la fin, de la décomposition, de la mort. C’est, pour l’artiste, une façon d’exprimer son désespoir en tentant de lui attribuer une légèreté.

À la page virtuelle dix-sept, des pierres d’un ancien château sont recouvertes d’un duvet de gazon, en signe du temps qui s’est écoulé depuis l’abandon du lieu. L’aphorisme suivant, nous venons de le voir, apparaît : « Les ruines nous rappellent que nous aurons nous aussi le privilège de disparaître » 29. La ruine rappelle nécessairement l’idée d’une fin, de quelque chose en voie de disparition, qui a été mais n’est plus et ne sera jamais plus. C’est la marque de la mort et de la dissipation des choses, de l’être. Or, étrangement, le rapprochement entre ces ruines et la finalité humaine, un rapprochement somme toute assez pathétique, horrible, fait sourire. Comme en soulagement à ce terrible énoncé, un rire éclate, apaisant la morbidité du propos et adoucissant l’acceptation de cette réalité. S’ensuit tout de même un moment de réflexion, où cette vérité angoisse, pèse à l’esprit, rend triste.

L’humour noir serait donc, tel que le définit Philippe Jallageas dans le Dictionnaire International des Termes Littéraires, « une force négative qui sépare la conscience de l’ordre établi de ce monde, force qui a souvent sa source dans l’inconscient. Il tend à rompre les habitudes et les conformismes de toutes sortes, le sérieux de la vie et de la mort. Il est révolte, défi, prise de position » 30. De l’application de cette notion à l’aphorisme de la page virtuelle huit, - « Au sein du chaos qui régit le monde votre courte existence ne peut apporter qu’une impertinente variation » 31- résulte un vertige. Pour Cliche, la vie humaine n’est qu’un grain de poussière dans la destinée du monde, une légère variable parmi des milliards d’autres. Loin de se rapprocher de l’idée répandue de la possibilité de changer les choses, la réflexion de l’artiste décourage, frustre même, rendant inutile tout effort pour améliorer le sort de l’individu, de la planète.

L’apprentissage de la perte

L’imaginaire de la fin imprègne Principes de gravité de multiples façons. L’atmosphère dépressive, tout d’abord, a tendance à démotiver l’internaute en le submergeant de propos cyniques et amers. La sensation de naviguer dans les eaux de la perte est omniprésente. L’apprentissage de la perte est d’ailleurs au centre de l’expérience de l’exploration de l’œuvre. Le parcours de lecture renforce également cette idée, en dessinant progressivement le profil d’un squelette, comme si explorer rendait l’explorateur squelettique, transformait son corps vivant en corps mort. De ces figures sinistres et inquiétantes découle un rire jaune, embarrassant mais libérateur, comme pour apprendre à accepter la perte.

Avec Principes de gravité l’expérience de la fin se vit par les mots et les images, mais elle expérimente aussi, et surtout, dans la demande de l’artiste à l’internaute d’expérimenter la perte en choisissant entre différents parcours et l’œuvre entière se conjugue à cette réalité : interaction, parcours personnel et aléatoire, activation d’hyperliens, lecture à l’écran. La fin est devenue quelque chose qui se consomme, qui se pratique et qui se rit pour ne pas en pleurer. Le jeu du choix qui implique une perte domine l’hypertexte du début à la fin. Et si l’internaute décide malgré tout d’éviter la perte, c’est-à-dire s’il refuse de choisir et visite toutes les avenues, il se fait sermonner à la fin : « Votre profil est complet. Vous avez échoué. Il semble que vous ne soyez pas disposé à perdre. Qu’est-ce qui vous échappe? ». Si pour Cliche, l’échec est inévitable, pour l‘internaute, il y a toujours un choix : ou se laisser imprégner de ce pathétisme, ou encore, tout simplement en rire.

Consultez la fiche bonifiée de Sandra Dubé à propos de cette oeuvre

Bibliographie

Gervais, Bertrand, Figures, lectures. Logique de l’imaginaire Tome 1, Montréal, Le Quartanier, coll. « Erres essais », 2007, 243 p.

Gervais, Bertrand, « En quête de signe : de l’imaginaire de la fin à la culture apocalyptique », Religiologiques, aut. 1999, no 20, p. 193-209.

Krüger, Reinhard, « L’écriture de la conquête de l’espace plastique : Comment le texte est devenu image », in Alain Montandon (éd), Signe/Texte/Image, Meyzieu, Césura Lyon édition, 1990, p. 13-62.

Vandendorpe, Christian, Du papyrus à l’hypertexte : un essai sur les mutations du texte et de la lecture, Montréal, Boréal, 1999, 271 p.

Webographie

Christine Ross, L’esthétique de la dépression dans l’art contemporain, Artifice, éd. électronique. 2003-05, en ligne: http://www.webbynerd.com/artifice/dossierarchives/135.htm (consulté le 18 avril 2008)

Pierre-Yves Tremblay, L’entropie et la dépression, une analyse spatio-temporelle de Third Party (1999) de Sam Taylor-Wood, Artifice, éd. électronique. 2003-05, en ligne: http://www.webbynerd.com/artifice/dossierarchives/134.htm (consulté le 18 avril 2008)

Philippe Jallageas, Humour noir, Dictionnaire international des termes littéraire, éd. électronique. 2008-03 , en ligne: http://www.ditl.info/arttest/art7857.php (consulté le 18 avril 2008)

Sébastien Cliche. Principe de gravité, 2005, index. en ligne: http://www.chambreblanche.qc.ca/documents/principes/main.html (consulté le 8 août 2008)

[1] L’œuvre est disponible à l’adresse suivante : http://www.chambreblanche.qc.ca/documents/principes/main.html (consulté le 8 août 2008)

[2] Sébastien Cliche. Principes de gravité, 2005, index. en ligne: http://www.chambreblanche.qc.ca/documents/principes/main.html (consulté le 8 août 2008)

[6] Christian Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte : un essai sur les mutations du texte et de la lecture, Montréal, Boréal, 1999,

[7] Sébastien Cliche. Principes de gravité, avant-propos.

[10] Christian Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte : un essai sur les mutations du texte et de la lecture, Montréal, Boréal, 1999, p. 237.

[12] Cliche, Principes de gravité, p. 4.

[13] Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte, p. 236.

[15] Cliche, Principes de gravité, p. 24.

[16] Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte, p. 147.

[17] Bertrand Gervais, Figures, lectures. Logique de l’imaginaire Tome 1, Montréal, Le Quartanier, coll. « Erres essais », 2007, p. 16-17.

[18] Cliche, Principes de gravité, p. 15.

[20] Bertrand Gervais, « En quête de signe : de l’imaginaire de la fin à la culture apocalyptique ». Religiologiques, aut. 1999, no 20, p. 209.

[21] Cliche, Principes de gravité, p. 6.

[22] Christine Ross, " L’esthétique de la dépression dans l’art contemporain", in Artifice, éd. électronique. 2003-05, en ligne: http://www.webbynerd.com/artifice/dossierarchives/135.htm (consulté le 18 avril 2008)

[23] Pierre-Yves Tremblay, "L’entropie et la dépression, une analyse spatio-temporelle de Third Party (1999) de Sam Taylor-Wood", in Artifice, éd. électronique. 2003-05 http://www.webbynerd.com/artifice/dossierarchives/134.htm (consulté le 18 avril 2008)

[24] Cliche, Principes de gravité, p. 55.

[25] Tremblay, « L’entropie et la dépression ».

[26] Cliche, Principes de gravité, p. 46.

[28] La communauté littéraire ne s’entend pas sur l’origine de cette citation. Certains l’attribuent à Achille Chavée, d’autres à Oscar Wilde, Georges Duhamel, Boris Vian, ou Pierre Dac.

[30] Philippe Jallageas, "Humour noir", in Dictionnaire international des termes littéraire, éd. électronique. 2008-03, en ligne: http://www.ditl.info/arttest/art7857.php (consulté le 18/04/2008)