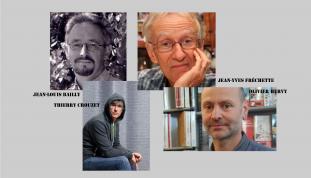

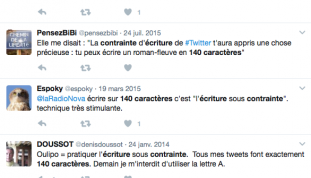

Ce cahier virtuel rassemble les communications présentées lors d’une journée d’étude organisée à Montpellier (France) le 26 novembre 20151 et a donc pour ambition d’examiner le retour en force du bref et du fragmentaire dans la littérature actuelle, et plus particulièrement dans les écritures numériques. Dans quelle mesure le support numérique justifie-t-il le choix du bref et en modifie-t-il les enjeux poétiques? Quelles stratégies et postures sous-tendent ces écritures? À quel lectorat s’adressent-elles? Ces questions, parmi d’autres, sont abordées dans les articles, ainsi que dans la vidéo de la table-ronde proposée ce jour-là. Celle-ci réunissait quatre écrivains usant, avec des ambitions, des logiques et de poétiques très différentes et même sans doute contradictoires, d’Internet comme d’un outil de création et de diffusion des formes brèves: Jean-Louis Bailly, Thierry Crouzet, Jean-Yves Fréchette, Olivier Hervy expliquent leurs parcours, leurs démarches. Les universitaires et chercheurs qui participent à ce numéro apportent leur contribution à une poétique de la forme brève numérique: Gilles Bonnet (Université Lyon III), en fait une magistrale synthèse en vingt articles. Ils envisagent plusieurs types de formes brèves, différents outils, applications ou plate-formes dont ils dégagent les traits spécifiques: Étienne Candel (Université Paris-Sorbonne CELSA), s’intéressant à Twitter, montre que la brièveté est moins une contrainte qu’une pratique de socialité, de reconnaissance et de gratification engagée sur une mémoire des formes brèves créatives et des processus d’agrégation et d’interreconnaissance rendus possible par le dispositif organisationnel de la plateforme. Bounthavy Suvilay (Université Montpellier III), en examinant plus d’un millier de comptes Twitter correspondant à des noms d’auteurs français décédés (l’utilisateur du compte feignant d’être l’auteur célèbre), analyse les procédés de réécriture et d’adaptation au support et étudie comment se reconstruit, à travers une mise en scène discursive de l’écrivain, une figure atypique de celui-ci. Adeline Wrona (Université Paris-Sorbonne CELSA) s’intéresse au fonctionnement anthologique du réseau Facebook, laboratoire de «la littérature en fragments partagés», caractérisée par son «devenir image», sa dimension conversationnelle et sa réappropriation subjective de l’actualité. Oriane Deseilligny (Université Paris 13) étudie le roman fragmentaire de Thierry Crouzet One minute en comparant trois espaces éditoriaux (site personnel de l’écrivain, plate-forme Wattpad et format e-pub) convoquant des postures d’auteurs et de lecteurs différentes, tandis que Gwendolyn Kergourlay (Université Montpellier III) montre comment les poètes numériques, dans leur volonté de rompre avec la conception d'un Web commercial, se sont approprié la forme du haïku, objet à la fois de fascination et de subversion.

- 1. «Les formes brèves dans la littérature web», journée d’étude organisée par Marie-Ève Thérenty et Florence Thérond, laboratoire RIRRA21, programme «la littérature à l’heure du numérique: nouvelles pratiques, nouvelles postures», Université Paul-Valéry-Montpellier III, site Saint-Charles.