Première critique de l’équipe du NT2 sur l’oeuvre interactive Amentia. La seconde sera préparée par Alice van der Klei.

Comme le rappelle ma collègue historienne de l'art Paule Mackrous, la folie n’est pas une chose que l’on approche avec un regard neutre: nos propres expériences et appréhensions sont des acteurs importants dans notre vision du phénomène. La prémisse de l’œuvre immersive Amentia de Jean-François Maynard, présentée au nouveau Centre Phi, est ainsi intéressante. Rares sont les œuvres qui proposent de s’immerger dans une folie.

Les états d'âme du fou

En fait, je dois avouer que le côté immersif de l’oeuvre ne m’a pas atteint. Je suis entré à l’intérieur de la pièce close avec une attente, espérant que la folie du protagoniste me déstabiliserait, m’effrayerait et s’immiscerait dans ma psyché le temps de faire l'expérience de l’oeuvre. Et je dois admettre que c’est ce que j’ai ressenti durant les premiers instants passés à l’intérieur de cette salle noire, où l’immense visage du fou m’encerclait, me regardait et criait. Cependant, cet effet a été de courte durée.

L’oeuvre est divisée en quatre actes, qui alternent entre une ambiance noire et une ambiance blanche. Les actes «noirs» sont pensés pour être oppressants et déstabilisants. Prisonnier de l’obscurité, j'étais entouré de têtes géantes qui réagissaient à mes mouvements. Les actes «blancs», de leur côté, m’ont fait prendre une distance presque scientifique avec le fou, par la forte luminosité et la connotation médicale du blanc. Cela a dissipé toute illusion de folie, dissout toute surprise. J’étais le docteur regardant un fou en jaquette dans une chambre blanche. Donc, dès le premier «blanc», l’illusion tomba. Par la suite, même le second acte «noir» avait perdu son ambiance, sa magie.

Amentia est structurée de manière logique et scientifique, ce que je trouve contradictoire pour une oeuvre qui veut nous immerger dans la folie. Chaque acte débute par une brève description du problème mental présenté (schizophrénie, paranoïa, etc.); ces descriptions sont toutefois difficilement lisibles, étant donné la rapidité avec laquelle elles disparaissent. Étant historien de l’art, je regarde toujours les oeuvres avec un œil scientifique afin de tenter de comprendre ce qui est devant moi. J’aime que les oeuvres déstabilisent cette pensée, aient un voile de mystère et me poussent à réfléchir encore à ce que je viens de voir une fois l’expérience terminée. Pas qu’elles me le disent d’emblée.

Mon moment de folie

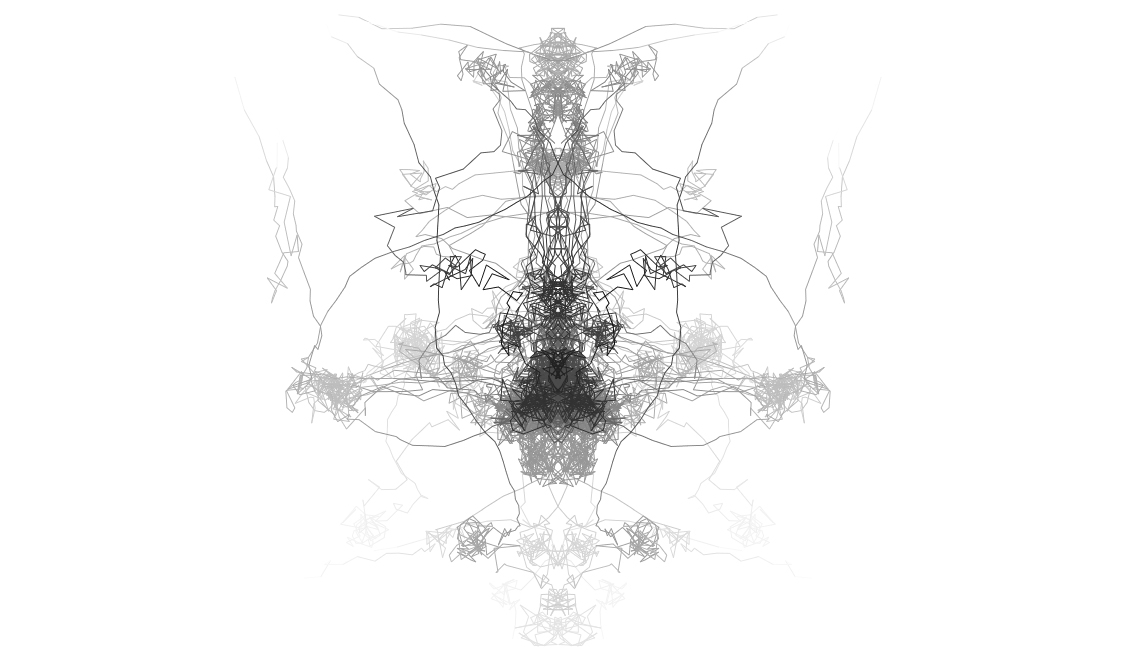

Et je dois admettre que le dispositif interactif m’a un peu déçu. Le fait que notre Moment de Folie (un tracé de notre parcours dans la pièce rappelant le test de Rorschach) soit enregistré et que l’on puisse le partager par courriel, Facebook et Twitter est bien. Mais l’interaction avec le fou est limitée à des changements de scènes dans le film projeté sur les murs. Il n’y a pas de «réelle» interaction avec le fou. Cependant, le travail de l’interprète Gaétan Nadeau jouant le fou impressionne et réussit pleinement à nous convaincre de sa folie. Les dispositifs immersifs ne réussissent malheureusement pas à nous la transmettre.

Bien entendu, ce n’est que mon opinion personnelle, qui est dirigée par mes propres attentes vis-à-vis une oeuvre dite immersive.