Soumis par Mathieu Mundviller le

«Did Internet Kill the Video Store»? En référence à la fameuse chanson du groupe The Buggles, Video Killed the Radio Star, cet essai interactif produit dans le cadre de la collaboration entre Le Devoir et l'ONF/interactif, soulève la question de l'influence d'un médium sur la mise en désuétude d'un autre. Un vendredi soir au club vidéo dresse le portrait de l’industrie de la location vidéo à l’époque où Internet pousse ce type d’entreprises à disparaître. L’œuvre contient cinq courts documentaires, chacun présentant un club vidéo québécois.

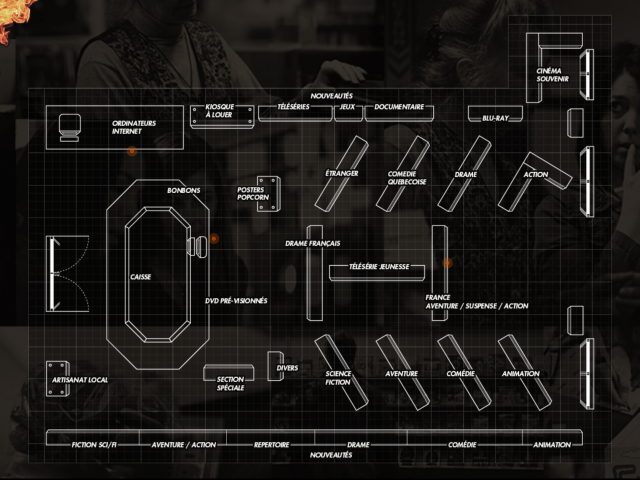

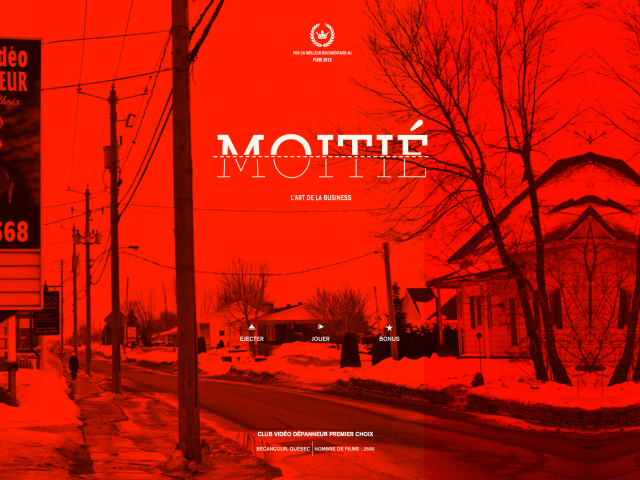

La page principale de l’œuvre fait voir un présentoir de DVD où l’on retrouve les cinq documentaires, associés à cinq pochettes de films. Un clic sur l’une des pochettes mène l'internaute vers une page qui émule le menu DVD du film choisi, où le visiteur peut décider d'accéder au film ou aux bonus. Le film en tant que tel est un diaporama de photos du club vidéo, accompagné de témoignages des employés et d'une d’ambiance sonore captée lors de la visite des cinéastes. Chaque documentaire dure en moyenne trois minutes. La section «bonus» fait apparaître le plan du commerce et quelques informations ou anecdotes relatives au club vidéo présenté.

L’œuvre est construite sous la forme de témoignages des propriétaires de ces clubs vidéo. Elle agit comme objet de mémoire et de réflexion sur l’avenir de ces lieux en état de précarité. La page d'accueil annonce notamment que l'oeuvre consiste en une «visite d'un lieu populaire aujourd'hui menacé par l'hyperproximité de nos écrans d'ordinateurs». En regard d'une nouvelle écononomie numérique, plusieurs technologies et commerces tombent en désuétude. C'est dans ce climat de transition entre "hier et demain" - pour emprunter la formule des réalisateurs - que les commerçants témoignent. Outre les difficultés à subsister, les propriétaires soulignent tous le lien de confiance qui les unit à leurs clients et l'importance de leurs récits et de leurs confidences. On nous raconte les désirs ou les intérêts de certains habitués, ainsi que les anecdotes farfelues qui ponctuent leur quotidien. Le club vidéo est représenté comme un espace de vie sociale unique qui tranche avec le cyberespace et ces nouvelles formes de sociabilité, articulées sur une structure réseautique, favorisent de nouveaux modes d'expression et de confession à l'autre.

Ce qu'on constate également, c'est que les commerçants doivent multiplier leurs sources de revenus pour survivre aux réalités d'un monde dominé par Internet: Le Club vidéo dépanneur premier choix combine les locations de vidéo aux ventes mondaines d'un dépanneur; le Royal Fashion - club vidéo ethnique - distribue à la fois des films et des vêtements africains dans un petit local de Montréal; le Club vidéo Rego est principalement une boutique érotique où films pornographiques et jouets sexuels se côtoient; le Vidéo du carrefour, plus traditionnel, rajoute tout de même à ces étagères des bijoux et des biscuits pour chiens ou offre un service informatique; le Vidéo centre-ville, s'il se concentre sur le cinéma de genre, rentabilise son entreprise grâce à la section adulte. Espaces hétérogènes et éclectiques, les clubs vidéo d'aujourd'hui représentent des lieux de résistances que Foucault aurait pu qualifier d'hétérotopies. À contre-courant, ils incarnent à la fois une autre époque - comme en témoignent les propriétaires nostalgiques - et l'actualité des temps présents - par ce discours sur le déclin ou la crise ainsi que par l'accumulation parfois incongrue de marchandise.