Introduction

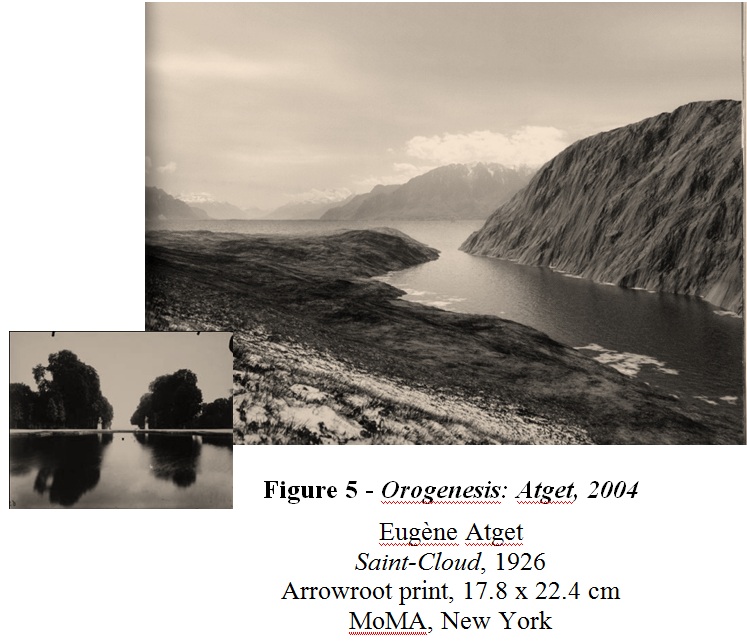

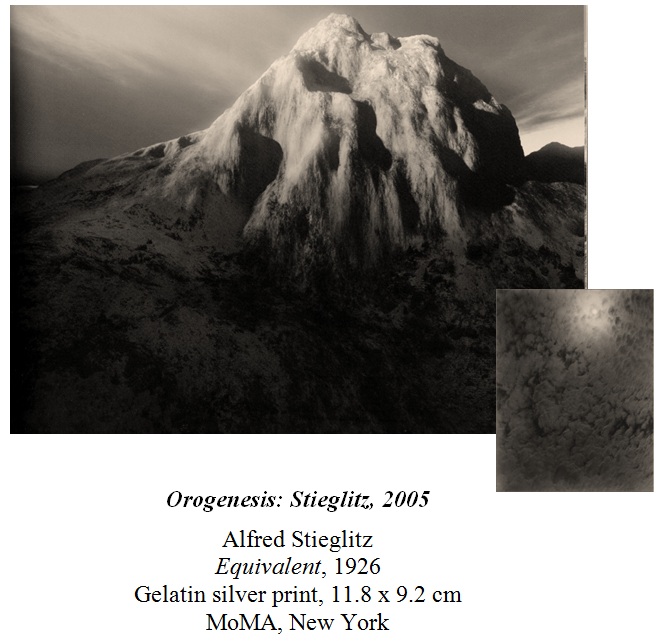

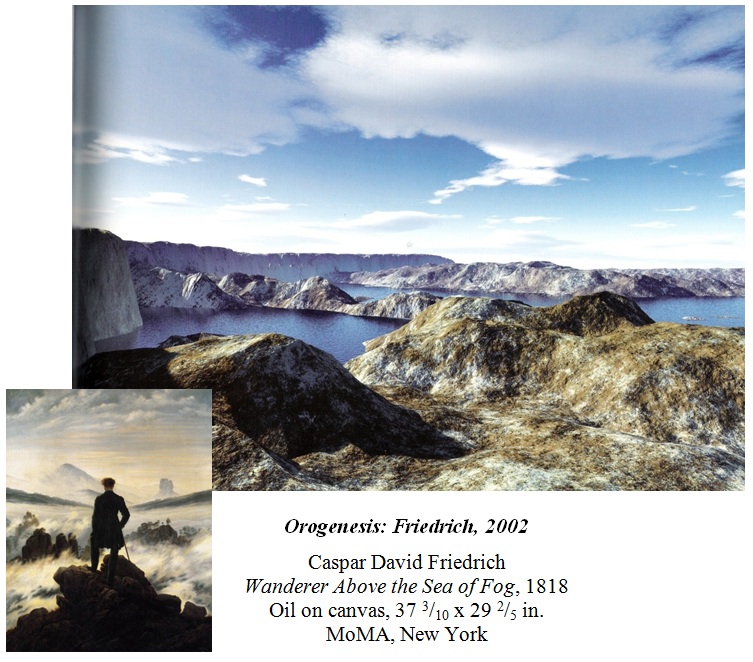

La création d’images a toujours été une pratique importante pour diverses sociétés à travers les âges. D’ailleurs, l’invention de la photographie est venue grandement influencer la production d’images multiples de plus en plus distribuées, notamment en raison d’une facilité dans la reproductibilité de ces dernières, participant ainsi à la naissance d’une société contemporaine de l’image. Ce qui est intéressant avec la photographie est qu’à la base, elle a toujours été considérée comme un médium capable de reproduire le monde tel qu’il est, c’est-à-dire un monde réel, sans altération. Depuis quelques années par contre, notamment avec l’avènement du numérique, la création d’images manipulées a connu un essor important, générant de plus en plus d’images falsifiées. En ce sens, il est intéressant de se questionner sur le fonctionnement et l’impact de l’image de synthèse dans l’univers contemporain. Un artiste à s’être penché sur la question est Joan Fontcuberta. En effet, à l’aide de sa série Orogénèses, Fontcuberta propose une critique du monde des images dans lequel la société évolue aujourd’hui. Ainsi, avec cette série, il entreprend une réflexion sur l’utilisation et les effets de la technologie dans la création d’images qui sont en fait des réinterprétations de canons visuels de l’histoire de l’art, par exemple des tableaux de John Constable ou de Caspar David Friedrich, ou encore, des clichés d’Alfred Stieglitz ou d’Eugène Atget.

Afin de mieux faire comprendre sa démarche artistique, il est tout d’abord important de le présenter en tant qu’artiste, ainsi que sa série Orogénèses. Par la suite, il sera possible de comparer ses images de synthèse à la photographie traditionnelle afin de saisir en quoi les nouvelles technologies lui ont permis de créer un monde simulé plutôt que réel, illustrant de cette manière les théories de Baudrillard concernant l’hyperréalité et le simulacre. Finalement, il sera démontré de quelle manière sa série Orogénèses, ses images simulées d’un sublime idéal, viennent critiquer la société contemporaine dans laquelle l’expérience du monde passe notamment par la culture électronique.

Fontcuberta : L’artiste, son œuvre et ses Orogénèses

Joan Fontcuberta est un artiste catalan postmoderne qui emploie bien souvent l’humour dans son travail. D’après Christian Caujolle, il « s’amuse, avant tout, à interroger la nature de la photographie autant qu’il explore [la] crédulité collective dans les pouvoirs d’un médium qui a voulu, de fait, se substituer à l’expérience pratique du monde réel » (2001, 3). Il est notamment reconnu pour sa série Herbarium, dans laquelle il semble présenter diverses plantes photographiées et cataloguées scientifiquement, alors qu’en réalité, il a fabriqué chacune de ces plantes à l’aide de divers détritus. Fontcuberta joue donc avec les règles et les conventions afin d’en repousser les limites ou de s’en libérer pour soulever un questionnement. En ce sens, il n’est pas étonnant qu’il déclare qu’aujourd’hui, plus que jamais, l’artiste doit agir comme démiurge et semer le doute, détruire les certitudes, annihiler les convictions, cela afin de générer un chaos à partir duquel une nouvelle sensibilité et une nouvelle conscience peuvent être construites (Fontcuberta, 1995, 13). Ainsi, ses œuvres comportent toujours une dimension critique, et sa série Orogénèses ne fait pas exception à la règle.

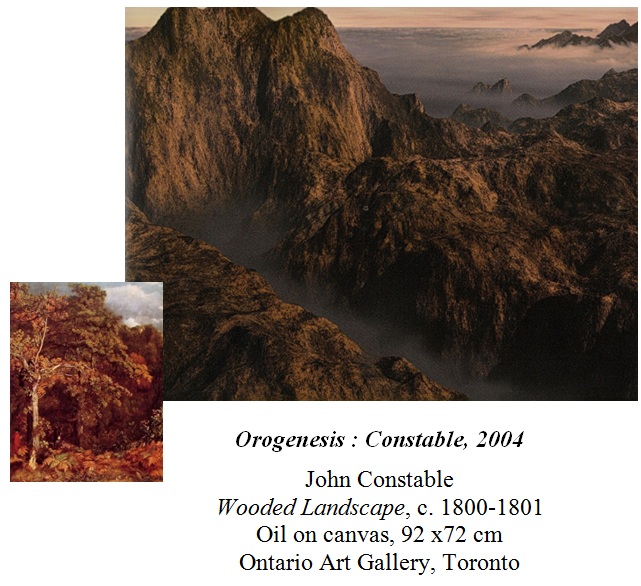

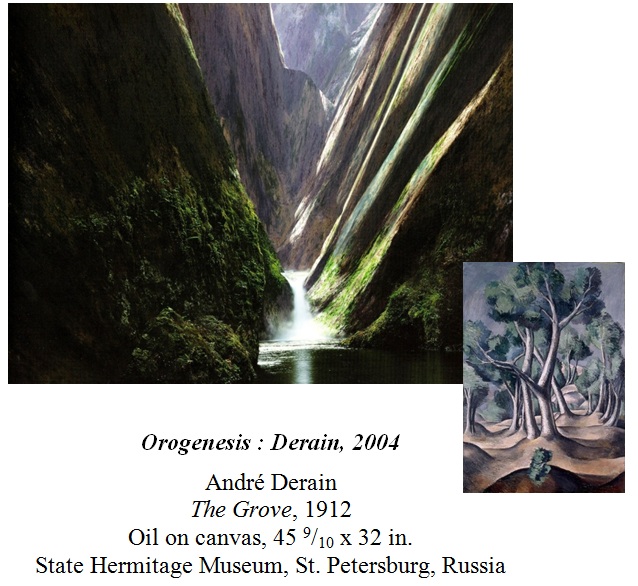

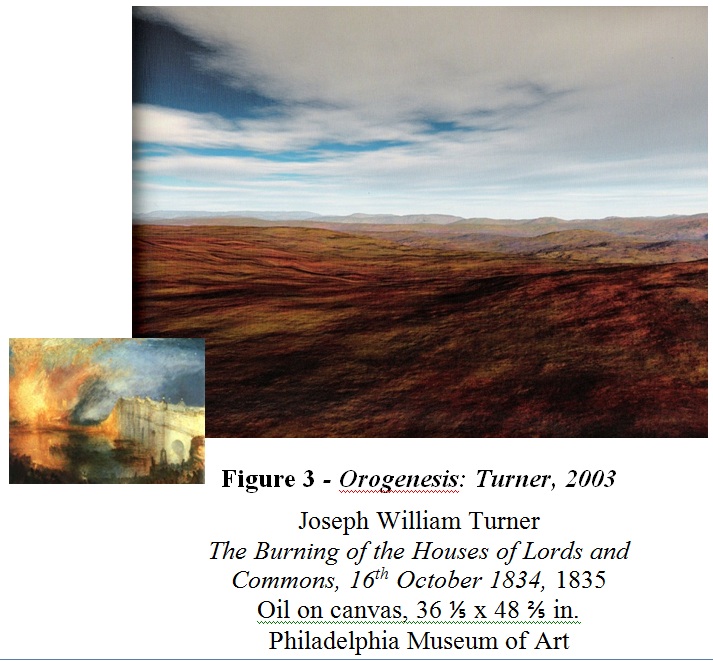

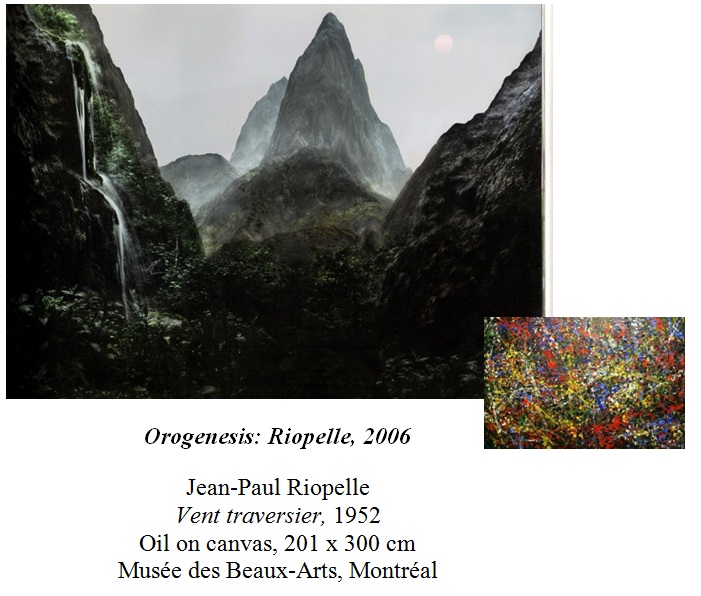

L’orogénèse est définie par André Gilbert comme « cette branche de la géographie physique qui étudie les mouvements de l’écorce terrestre, et particulièrement ceux qui contribuent à la formation des montagnes et autres reliefs » (2007, 9). Dans Orogénèses, Fontcuberta propose précisément la création de montagnes et autres reliefs, d’où le choix du titre. Il sélectionne des œuvres célèbres de l’art et de la photographie moderniste dans le but de les faire réinterpréter par un logiciel d’image de synthèse conçu à l’origine pour des utilisations scientifiques et militaires (Gilbert, 2007, 9). Ce logiciel en question se nomme Terragen et l’artiste explique qu’il l’a choisi pour sa facilité d’utilisation ainsi que les résultats de haute qualité qu’il permet (Fontcuberta, 2005, 5). Il explique également que « Terragen’s proponents seem to observe two principal commandments: to reproduce the beauty of nature and to obtain the maximum possible degree of realism » (Fontcuberta, 2005, 5). Ainsi, lorsqu’il insère dans le logiciel une image comme Wooded Landscape de John Constable, il obtient comme résultat un paysage très réaliste montrant le sommet d’une chaîne de montagnes imposante surgissant des nuages (figure 1). Ce résultat n’est pas banal en soi, et ce qui l’est probablement encore moins est le fait que peu importe les images de départ, que ce soit des peintures d’artistes complètement opposés comme André Derain (figure 2), William Turner (figure 3) et Jean-Paul Riopelle (figure 4), ou des clichés de photographes reconnus comme Eugène Atget (figure 5) et Alfred Stieglitz (figure 6), les images finales sont étrangement comparables. Dans tous les cas, les motifs graphiques et les tonalités des œuvres d’origine deviennent, une fois réinterprétés par Terragen, les éléments tridimensionnels d’une nature grandiose (Gilbert, 2007, 9) dans laquelle se retrouvent des lacs, des montagnes et des nuages semblables et qui, par le fait même, se révèle en grande partie homogène dans l’ensemble des images de la série Orogénèses.

Un autre aspect important à souligner en ce qui concerne les Orogénèses est qu’avec ce procédé de création d’images, Fontcuberta n’est pas l’auteur à part entière de ces montagnes et autres reliefs. Il n’est que l’instigateur de la démarche alors que le travail de production des images est pris en charge par Terragen. Fontcuberta est celui qui délimite le champ des possibles du logiciel, mais il n’est pas celui qui façonne de ses mains les paysages de ses œuvres. Par contre, puisqu’il « [imprime] certaines Orogénèses en chambre noire, au moyen d’un procédé argentique traditionnel » (Gilbert, 2007, 13), il peut en quelque sorte réclamer les droits d’auteur complets de ses œuvres. Grâce à cette supercherie, il se prétend l’auteur à part entière de clichés qui n’en sont pas réellement au sens traditionnel. Ainsi, il permet la mise en place d’un dialogue entre réalité et fiction, ou, autrement dit, entre la vérité couramment associée à la photographie et le mensonge d’une image simulée. Avant de continuer sur cette réflexion, il est tout d’abord important de comparer ses images de synthèse à la photographie traditionnelle afin de comprendre les conséquences de l’émergence de ce dialogue.

Les Orogénèses : Un dialogue entre réalité et fiction dans l’hyperréel

La photographie traditionnelle, malgré qu’elle ne soit jamais neutre et en dépit des possibilités de falsification, se voit bien souvent conférer un pouvoir de vérité. Ainsi, l’affirmation de Roland Barthes suggérant qu’il « y a dans toute photographie l’évidence toujours stupéfiante du : cela s’est passé ainsi » (2002) conserve sa pertinence. Dans cette perspective, il est également justifié de dire que « ce que la Photographie reproduit à l’infini n’a eu lieu qu’une seule fois : elle répète mécaniquement ce qui ne pourra jamais plus se répéter existentiellement » (Barthes, 1980, 15). La photographie traditionnelle agit donc comme un témoin inchangé d’un moment et d’un endroit précis sur une ligne de temps. Photographier l’inexistant est par conséquent impossible.

Des artistes ce sont cependant tournés vers la manipulation photographique afin de créer des images originales, une pratique qui a connu un essor important avec l’avènement du numérique. Comme le souligne Antonia Bardis, « for the first time, technology has made it possible to produce startlingly realistic images independent of a capturing device, or even of a referent in the real world » (2004, 211). Le résultat en est donc bien souvent des images truquées qui dans les faits ne sont plus des photographies en tant que telles, mais plutôt des simulations de photographies. Ainsi, grâce à la flexibilité offerte par les nouvelles technologies, certains artistes d’aujourd’hui ont choisi de déranger les frontières entre le visible et l’invisible; de créer et de simuler plutôt que de simplement enregistrer (Bardis, 2004, 213). Joan Fontcuberta, avec ses Orogénèses, fait partie de ces artistes qui interrogent la limite entre le vrai et le faux et qui s’en jouent. Par contre, il ne fait pas que créer des images falsifiées. Il est bien conscient du simulacre qui les entoure et y appuie sa réflexion.

La question du simulacre prend d’autant plus d’importance que la période contemporaine se caractérise par le fait que le réel se volatilise et qu’à partir de là, le monde évolue aujourd’hui dans la représentation de la représentation. C’est du moins ce qu’affirme Baudrillard, sociologue et philosophe français ayant repris et développé ce concept dans les années 1970. Selon ses théories, la simulation est « la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperréel » (Baudrillard, 1981, 10). Le lien avec l’espace référentiel devient incertain, ce qui remet en question les notions de vrai et de faux, le faux se faisant passer pour du vrai. Baudrillard explique qu’il « s’agit d’une substitution au réel des signes du réel, c’est-à-dire d’une opération de dissuasion de tout processus réel par son double opératoire, machine signalétique métastable, programmatique, impeccable, qui offre tous les signes du réel et en court-circuite toutes les références » (1981, 11). Cette évacuation du réel est donc en grande partie due au phénomène de transmission d’images, de la copie de la copie, récurrente dans la société contemporaine. Autrement dit, selon ces théories, les images prennent toute la place et encouragent le phénomène du simulacre et de la vie dans l’hyperréel.

En ce qui concerne Fontcuberta, ce dernier se sert, afin de créer ses Orogénèses, d’œuvres « déjà en décalage par rapport à la réalité », pour emprunter les termes d’Anne Malherbe (2005, 84). Par exemple, il se sert de Vent traversier de Jean-Paul Riopelle comme point de départ, un point de départ qui est lui-même altéré par un processus de représentation, dans ce cas-ci, la peinture. Conséquemment, ce tableau de Riopelle évolue dans cet hyperréel dont parle Baudrillard puisqu’il est, considérant son niveau d’abstraction, aisément identifiable comme étant en décalage avec la réalité. En cryptant ce genre d’œuvres à l’aide d’un langage informatique, Fontcuberta en vient à présenter au public une fiction qui se donne pour un reportage véridique (Malherbe, 2005, 84). Autrement dit, Fontcuberta redonne un visage réaliste à des simulacres créés par d’autres artistes. Il donne à voir l’hyperréel comme étant le réel, comme en témoigne son Orogenesis : Riopelle, 2006 (figure 4). En effet, les Orogénèses de Fontcuberta, en raison de leur réalisme visuel, semblent enregistrer la réalité de la même manière que la photographie traditionnelle, alors qu’en fait, elles « n’ont plus rien à voir avec [cette dernière], mais [réussissent à] simuler ses effets pour se donner une crédibilité accrue » (Gilbert, 2007, 13). Par conséquent, dans le cas des Orogénèses, « le sens relève de l’apparence plutôt que de l’essence » (Gilbert, 2007, 11). Toutes traces de leur origine ont été effacées, laissant le spectateur devant un spectacle grandiose dans l’hyperréel, ou plus précisément, devant une simulation du réel.

Cette simulation du réel est cruciale chez Fontcuberta. À cette fin, il mise sur un effet de double réalisme qu’il instaure dans ses images, c’est-à-dire un réalisme optique conféré par la technique de production numérique, et un réalisme d’authenticité de par le support matériel employé, soit l’impression sur papier photo argentique. La conséquence de ce double réalisme est l’ouverture d’un dialogue entre réalité et fiction. Ce dispositif est utilisé par l’artiste afin de critiquer les goûts de la société contemporaine.

Les Orogénèses : La critique d’un sublime simulacre désiré

Dans un article intitulé « Image Simulations, Computer Manipulations : Some Considerations », Martha Rosler déclare que « if a consumer culture centers on the manipulation of desire, then controlling time and space is a small matter, for desire knows only the present – so we need control only the fantasies of the moment » (1991). À l’aide de ses Orogénèses, il est possible pour Fontcuberta de reconduire cette affirmation de Rosler puisque sa pratique artistique répond au désir de plaire au consommateur. En effet, les paysages d’Orogénèses sont présentés comme l’œuvre d’un photographe, passionné de voyages, d’histoire et d’exploration (Malherbe, 2005, 84). Autrement dit, en contexte d’exposition, Fontcuberta prétend être le photographe voyageur ayant réussi à capturer avec son appareil ces paysages grandioses. À la lumière de ces informations, il est intéressant de noter que d’après un sondage effectué en 1993, l’œuvre d’art idéale est un « realistic-looking, blue waterside landscape » (Batchen, 2005, 11). Étonnamment, les gens, lorsqu’interrogés, avaient tous en tête un paysage idéal semblable, ce qui amène Geoffrey Batchen à affirmer que « Terragen knows what we want, and a rocky, blue-skied landscape, preferably with a bit of still water lying around, is apparently it » (2005, 9). Immanquablement, la grande majorité des Orogénèses correspond à cette définition.

Bien entendu, personne n’aura jamais physiquement accès à ces montagnes et autres reliefs qui ne sont que le produit d’un logiciel dont l’ensemble des règles est programmé par l’artiste. En réalité, Fontcuberta ne fait que se servir du « desperate search to return meaning to individual existence through the consumption of simulations » (Rosler, 1991) afin de créer des clichés qui répondent aux attentes de la société envers ce paysage idéal qui relève du sublime. En effet, c’est en référence à cette catégorie de l’esthétique romantique que ses formidables paysages peuvent être perçus comme étant des incarnations de cette notion. Et lorsqu’il s’agit d’esthétique romantique et de sublime, Caspar David Friedrich est un incontournable.

Dans sa toile intitulée Wanderer above the Sea of Fog, l’expérience de la démesure, cette grandeur qui n’est pas humaine, a amené Friedrich à peindre un personnage solitaire observant le paysage, à la fois transporté, extasié et dépassé pas cette vastitude. Le peintre illustre le sublime par cette contemplation infinie et non par l’objet contemplé en tant que tel. Comme l’explique Batchen, « Friedrich asks us […] to project our imaginations into the terrible void beyond his painting; we are forced to fill its blind spots with our own version of the ultimate landscape » (2005, 9). Une telle toile inspire donc un certain niveau de terreur face à ce sublime imaginaire. De son côté, Fontcuberta, contrairement à Friedrich, ne laisse rien à l’imagination et montre ce paysage sublime directement (figure 7). Selon Batchen, les images de Fontcuberta produisent également de la terreur, mais ses « photographic landscapes induce terror through their relentless, banal, undemanding repetition of pictorial clichés; they are terrible in the way they give themselves up so easily to the demands of communal taste » (2005, 9). Et ce goût commun, tel qu’évoqué auparavant, est dirigé vers ce paysage bleu idéal. Cela amène Batchen à prendre en considération la possibilité qu’il y ait un paysage idéal commun imprimé en tous et chacun. C’est pourquoi il en vient à déclarer qu’il n’est pas surprenant que les Orogénèses semblent si familières : « Haunted by both high and vernacular artistic practice, they represent nowhere and everywhere – they are the generic anywhere of psychic self-affirmation » (2005, 12). En ce sens, les Orogénèses répondent à ce besoin de paysages idéaux qui, d’un certain point de vue, sont des visions qui proviennent d’un monde intérieur plutôt qu’extérieur à l’homme. Autrement dit, Fontcuberta s’appuie sur cette volonté de la société de croire en de tels simulacres. Il produit des simulacres désirés par la société qui rêve de paysages sublimes. Il en arrive donc en quelque sorte à abuser la société en présentant des images comme vraies alors qu’elles n’ont qu’un lien causal indiscernable avec le référent d’origine, c’est-à-dire des canons de l’histoire de l’art.

Ainsi, dans une société saturée d’informations et dominée par les médias, où abondent les représentations de représentations, ce que tente ultimement Fontcuberta est une critique de cette même société. Selon Malherbe, Fontcuberta désire dénoncer la facilité de leurrer cette dernière à l’aide de l’information transmise par les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques (2005, 84). En définitive, il tente de démontrer à quel point l’expérience du monde passe de plus en plus par la culture électronique (Gilbert, 2007, 15). En se servant d’images de synthèse qu’il présente comme vraies, il se joue des goûts de la société et critique le désir de consommation accrue de simulacres à l’aide desquels elle se définit.

Conclusion

En conclusion, la série Orogénèses de Joan Fontcuberta n’a rien de naïf. En effet, cette série véhicule une critique du fonctionnement et de l’impact des images, ou plus spécifiquement des images de synthèses, dans la société contemporaine. Pour cela, l’artiste commande au logiciel Terragen de réinterpréter des canons visuels de l’histoire de l’art dans le but de produire des images de paysages sublimes qui, en bout de ligne, n’ont plus qu’un lien ténu – dissimulé ou résorbé – avec le référent initial et qui, du coup, s’inscrivent dans l’hyperréel tel que défini par Jean Baudrillard et lui donnent parallèlement un visage réaliste. Grâce à un effet de double réalisme, le réalisme de l’image composée par l’ordinateur et le réalisme physique issu de l’autorité de la photographie traditionnelle (lorsque ses images sont développées dans une chambre noire), Fontcuberta crée des simulacres dans lesquels les gens voient leur paysage rêvé et auxquels ils croient. Ainsi, ces simulacres viennent démontrer à quel point la société d’aujourd’hui peut se montrer crédule face à des images lorsqu’il s’agit de répondre à ses désirs de consommation et d’identification. Somme toute, les Orogénèses se veulent très critiques et ne sont pas que des paysages grandioses d’une nature indomptée. Bien entendu, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas tous les aspects de la pratique de Fontcuberta qui ont été étudiés ici. À cet effet, il serait intéressant, puisque les images de Fontcuberta sont ancrées dans la notion de paysage, de se demander s’ils remettent en question la tradition du paysage et de quelle manière. Il serait également pertinent de s’intéresser à la notion de l’intelligence créatrice puisque sa série peut s’inscrire dans le contexte d’un art génératif en raison du fait que Fontcuberta partage, jusqu’à un certain point, la paternité de ses œuvres avec un logiciel informatique. Ainsi, les images de la série Orogénèses n’ont sûrement pas fini d’être découvertes, distribuées et discutées.

Bibliographie

Bardis, Antonia (2004), « Digital photography and the question of realim », dans Journal of Visual Art Practice, pp. 209-218.

Barthes, Roland (1980), « 2 », dans La chambre claire. Note sur la photographie Paris: Gallimard, collection « Seuil », pp. 14-20.

Barthes, Roland (2002), « Rhétorique de l'image », dans oasifle.com. en ligne : http://www.oasisfle.com/doc_pdf/roland_barthes_rhetorique_image.pdf (consulté le novembre 25, 2009).

Batchen, Geoffrey (2005), « Photography by the numbers », dans Landscapes without memory, New York: Aperture, pp. 9-13.

Baudrillard, Jean (1981), « La précession des simulacres », dans Simulacres et simulation, Paris: Galilée, pp. 9-68.

Caujolle, Christian (2001), Joan Fontcuberta 55, Paris: Phaidon.

Fontcuberta, Joan (1995), « Pedro Meyer: Truths, fictions, and reasonable doubts », dans Truths & fictions: a journey from documentary to digital photography (Pedro Meyer, éd.), New York : Aperture, pp. 7-13.

Gilbert, André (2007), « Le simulacre numérique », dans Datascapes: Orogenesis/Googlegrams, de Joan Fontcuberta, Sevilla: Photovision, pp. 5-15.

Malherbe, Anne (2005), « Joan Fontcuberta », dans Art Press, juillet/août 2005: p. 84.

Rosler, Martha (1991), « Image Simulations, Computer Manipulations: Some Considerations », The School of the Art Institute of Chicago, en ligne : http://www.artic.edu/~pcarroll/rosler.html (consulté le octobre 29, 2009).