L’œuvre littéraire n’a cessé de se réinventer depuis qu’elle investit les médias numériques, que ce soit de manière intrinsèque dans ses qualités esthétiques, mais aussi au niveau extrinsèque, à travers ses modalités d’usage ou de manipulation. Les changements dans les supports et l’évolution rapide des nouvelles technologies ont un impact certain sur le développement de nouvelles formes et pratiques de l’œuvre littéraire multimédia, que nous pouvons qualifier d’œuvre hypermédiatique. La littérature programmée sur ordinateur a évolué vers une littérature hypertextuelle, une oeuvre du lien, sur Internet; à l’heure actuelle, c’est une littérature tactile et applicative qui se développe de plus en plus. Dans les applications pour écrans tactiles (tablettes et téléphones intelligents), l’œuvre hypermédiatique s’offre souvent au lecteur comme un jeu, une leçon ou un atelier de création, quand elle ne relève pas uniquement ou exclusivement d’une démarche artistique. Nous proposons dans ce délinéaire de nous intéresser plus particulièrement à la «mise en application» de la poésie numérique et de faire un panorama des types d’«applications poétiques» qui existent — cette terminologie désigne les applications qui prennent pour objet/sujet le poème. D’une part, il s’agit de repérer et désigner les applications qui partagent des caractéristiques communes; d’autre part, il importe de déterminer les traits définitoires de ces différentes applications poétiques concernant leur forme, leur mode d’utilisation et leurs fonctions. A priori, trois principaux groupes d’applications se dégagent — précisons que notre démarche ne prétend pas à l’exhaustivité, mais tente davantage de donner un premier aperçu:

1-Les applications qui portent sur les formes poétiques fixes (sonnet, haïku), à visée éducative, créative ou performative.

2-Les applications qui proposent une poésie graphique, un jeu sur/avec la lettre, avec une recherche esthétique et s'avérant souvent de nature performative.

3-Les applications qui font du poème un jeu vidéo, avec une perspective ludique primordiale.

Une réappropriation des formes poétiques fixes pour apprendre, créer et performer: le sonnet et le haïku

Nombreuses sont les applications qui s’intéressent à la forme poétique du haïku — petit poème très bref, visant à décrire l’évanescence des choses, créé au XVIIe siècle au Japon et introduit en Occident au XXe siècle. La manière dont le haïku est utilisé dans les applications est d’ordre ludique ou pédagogique puisque, soit il s’agit d’enseigner la forme par le jeu et l’écriture, soit il est question d’encourager la création de poèmes. Ainsi, Haïku learning (2015), classée dans la section «éducation» de l’Apple Store, propose d’apprendre le fonctionnement du haïku en en composant soi-même. Autre exemple: Haïku poems (2011) offre la possibilité d’écrire un haïku et de lire tous les haïkus créés précédemment par les utilisateurs de l’application. Au-delà de la possibilité créative, se constitue un lieu de partage et d’échange, un groupe de lecture et une bibliothèque en ligne de poèmes, toujours en voie de développement.

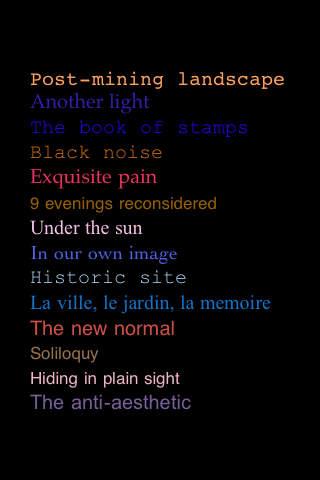

Beaucoup d’applications poétiques utilisent la forme du haïku. Mais, la simplicité apparente du haïku ou, pour le moins, sa concision; ne représente-t-elle pas la clé de son succès? Il est intéressant de remarquer qu’a contrario peu d’applications portent sur d’autres formes poétiques fixes. Afin de mieux cerner les différents types d’applications poétiques, il est nécessaire d’identifier l’intention qui préside à leur création; certaines ont une visée clairement pédagogique ou ludique, d’autres s’inscrivent dans une démarche esthétique manifeste. Actuellement, une des seules applications sur le sonnet est Spine sonnet (2011), qui diffère très fortement dans sa forme et son contenu des propositions mentionnées ci-dessus. La présentation de l’application dans l’Apple Store — qui correspond également à celle donnée par l’auteure/artiste comme introduction de l’œuvre — évoque une pratique générative du sonnet, à partir de titres d’ouvrages théoriques et philosophiques. Les titres sont tirés, entre autres, de la bibliothèque de l’artiste, Jody Zellen, et forment les vers. Ils portent notamment sur la photographie, la culture visuelle, l’art, la sémiotique, le situationnisme, etc.

Spine Sonnet is an automatic poem generator in the tradition of found poetry that randomly composes 14 line sonnets derived from an archive of over 2500 art and architectural theory and criticism book titles. (source)

Jody Zellen se réapproprie la forme du sonnet en introduisant une logique numérique, en l’occurrence générative, en place et lieu de la codification classique — à savoir quatorze vers, deux quatrains et deux tercets en alexandrins. Ce faisant, elle propose une nouvelle esthétique du sonnet. Seule la présence des quatorze vers, qui seraient dans ce cas des vers libres, voire simplement des titres, rappelle sur le plan formel la filiation du poème numérique au sonnet. Le renouvellement du genre opère à plusieurs niveaux, puisqu’il ne s’agit pas seulement de transfigurer la structure, mais aussi la matière du texte. Ainsi, les titres des livres font l’objet d’un travail typographique — caractères variés et couleurs multiples —, qui produit un effet visuel et constitue la substance graphique du sonnet. Et, dans la mesure où la seule image de l’application est une photographie d’une pile de livres, il semble assez manifeste que le titre des livres constitue également le sujet iconique de Spine Sonnet. La forme numérique du sonnet s’enrichit dès lors d’une dimension plastique, originellement absente de ce type de poème.

Autre adaptation poétique de la forme du sonnet, accompagnée d’une réinterprétation des œuvres de Shakespeare: The Sonnet Project (2013), application élaborée à l’occasion du 450e anniversaire de Shakespeare. Le projet est décrit dans ces termes:

The Sonnet Project is a massive multimedia exploration of Shakespeare's great poems. We are creating 154 short films, one for each sonnet. Each video stars a different actor and is filmed at a different iconic or historic location in NYC. In the year leading up to Shakespeare's 450th birthday in April 2014, NY Shakespeare Exchange will release a new video every 2-3 days. The Sonnet Project mobile app is the perfect interface for this public-access experience. Users will receive a push notification each time a new video is released, and can watch the video right on their mobile device. They can also click through to learn about what makes that location interesting and historic. The mapping tool allows the user to see where each location is, and to find other sonnets that were filmed in the vicinity. 154 films. 154 actors. 154 locations. 154 SONNETS. (source)

Le sonnet shakespearien est renouvelé grâce à une recontextualisation et à une esthétique fondamentalement intermédiatique: le poème fait l’objet d’un film, d’un jeu d’acteurs, il est véritablement performé. La réinterprétation procède d’une représentation cinématographique ainsi que d’une performance à caractère dramaturgique.

Le texte du sonnet 13 évoque la beauté de la jeunesse en prise à l’éphémérité de la vie, aux déflagrations du temps qui mène inéluctablement l’homme à la mort. Dans le discours poétique shakespearien, la beauté ne peut être éternelle qu’à travers la filiation et la parenté. Autrement dit, transmettre, reproduire ou rendre pérennes la jeunesse et la beauté, mises en relation dans un rapport métonymique, passe par le cycle des générations.

Oh, how I wish you were yourself! But, my love, your identity will only last as long as you’re alive. You should make preparations in anticipation of your inevitable death and pass on your beautiful appearance to someone else. That way, your beauty, which you’ve only borrowed, wouldn’t have to end. Then, even after you died, your beautiful body would be renewed in your children. Who would let such a beautiful house fall into disrepair when prudent maintenance might make it outlast the stormy gusts of winter and the frustrating barrenness surrounding death? Only the most irresponsible spender could do such a thing, you know, my dear love. You had a father—let your son be able to say the same. (source)

La vidéo du poème est accompagnée d’un paratexte donnant des informations sur le lieu de la performance, sur l’acteur qui la réalise, puis propose le texte écrit du sonnet ainsi qu’une analyse. Pour le sonnet 13, l’interprétation suivante est proposée à l’utilisateur de l’application:

Sonnet 13 returns to the theme of procreation as a defense against death and ruin, compared here to preparing for a long winter or natural disaster. The first line “O! that you were your self;” means that Shakespeare wants the man he is describing to remain as he is, unchanged, not aging. The sonnet is quite philosophical in that it asks how can a person have an identity if he is constantly changing? The persistent undertone of time’s advance bringing winter, decay and death, here continues. The young man is urged to shore up his house against this eventual fate. But what seems to emerge more than anything from this poem is the inevitability and sadness of this demise, contrasted with the love and beauty which stands up bravely to fight against it, and the tenderness of Will’s affection for the youth. (source)

Le texte performé du sonnet 13 est mis en relation dans The Sonnet Project avec le contexte sportif, plus spécifiquement avec la performance des joueurs de baseball. Le film présente un homme qui marche vers, puis dans, le Yankee Stadium, alors vide, en déclamant les vers de Shakespeare. La trame sonore, en arrière fond de la voix de l’acteur, est constituée d’un extrait d’un match des Yankees commenté par un présentateur sportif. L’intensité vocale et sonore, traduisant l’action des joueurs sur le terrain, contraste avec l’image du stade vide, du pas mesuré de l’homme, conjugué au rythme plus lent de la déclamation du sonnet. Le sonnet s’inscrit également dans une poétique de l’espace, de la ville et transcende son historicité par sa dimension urbaine contemporaine ainsi que par sa forme numérique. The Sonnet Project se donne à lire, voir et entendre comme une expérience collective. Le rôle de l’application dans ce processus artistique-là étant de notifier en temps réel la production, l’exécution et la diffusion d’un work in progress.

La réappropriation des formes fixes de poésie (sonnet, haïku) par les applications pour écrans tactiles est marquée par une certaine hétérogénéité; ce qui est lié, d’une part, à la diversité des formes empruntées, d’autre part, à l’intention et à la démarche qui président à la création de l’application et, corrélativement, aux attentes du lecteur-utilisateur.

Les poésies de la lettre: jouer avec les signes et perturber le(s) sens

Plusieurs applications proposent une poésie du graphique, où il s’agit d’interagir avec des signes pour interroger le sens. Les applications poétiques de Jason Edward Lewis — Speak, Know et No Choice About The Terminology — représentent toutes des expérimentations à caractère sémiotique. L’œuvre applicative permet d’approfondir encore davantage l’idée d’une poésie «intermedia» (Higgins, 1966) et «intersigne» (Menezes, 1998), dans la mesure où la relation au signe est de plus en plus poussée et l’implication du lecteur à «toucher» le signe s’accentue. Ainsi, dans No Choice About The Terminology, le défilé incessant des mots crée un rythme graphique, qui ne peut être stoppé que par la main du lecteur, autrement dit en touchant l’écran. On rejoint là, grâce au mouvement graphique, la logique de la poésie cinétique, animée. «In kinetic works poems are transformed under the reader eyes due to movement of and within the text. This motion proposes new meanings to the reader and creates new figures and tropes» (Di Rosario, 2012). Mais, on tend aussi à dépasser la poésie cinétique par l’apport de la dimension tactile qui interfère avec celle de l’ordre visuel. Si le dialogue texte-image qui organise de nombreuses œuvres hypermédiatiques est souvent souligné, il reste qu'une composante tactile essentielle se greffe à cette interaction du textuel-visuel dans le cadre de l'application poétique. «No Choice About the Terminology is the fifth in a series of P.o.E.M.M.s (Poem for Excitable [Mobile] Media) created specifically for reading via touch interaction. Speak, Bastard, Migration and Smooth are the other four.» (source)

En intervenant pour interrompre le flux de termes, le lecteur crée des phrases, qui peu à peu s’articulent et prennent sens. La composition syntaxique et la signification qui en découle sont complètement aléatoires. Il semble donc que le poème s’esquisse au fur et à mesure que le lecteur décide d’interagir avec la matière linguistique. Mais — et c’est là le tour de force de cette application poétique — l’articulation des mots et des syntagmes finit par imposer un sens. Pourtant, les multiples mots et lignes de texte qui défilent à l’écran donne au lecteur l’illusion qu’une infinité de combinaisons possibles s’offre à lui. Finalement, l’auteur prend son lecteur dans le piège de la terminologie, qui ne laisse qu’un choix restreint. No Choice About The Terminology représente un «piège à lecteur interactif», en ce sens que «[l]e piège à lecteur contraint le lecteur à travers l’interactivité. Cette contrainte fonctionne sur une opposition entre les activités noématique et ergodique du lecteur. En clair, les actions nécessaires à la lecture gênent cette même lecture, la rendant difficile. […] “la lecture interdit la lecture”» (Bootz, 2006). La réflexion de Jason Edward Lewis sur les contraintes que les mots exercent sur le sens, mise en œuvre à travers un cycle de cinq applications poétiques ou P.o.E.M.M.s, dépasse le seul champ terminologique en s’inscrivant dans une interrogation d’ordre ontologique:

No Choice About the Terminology is a poem that plays with categories, definitions and the idea that, though we might have some choice about our terminology, we have no choice about our ontology. The title comes from an article in the New York Times describing an old-school ice cream parlor manager who insisted that things be called by their proper names: “A a scoop of ice-cream with topping on it is a sundae.” Coming from a household in which ice-cream was taken very seriously indeed, and often struggling with what terminology to use to describe my ethnicity (Cherokee, Hawaiian, Samoan, raised in northern California rural mountain hippie-redneck culture), and my profession (artist? poet? software developer? educator? designer?), I am acutely aware of both the danger and seduction of neat categorizations. (source)

Ces poésies de la lettre sous forme numérique — qu’il s’agisse d’une application ou d’une œuvre en ligne — relèvent d’un phénomène d’«animation syntaxique» (Bootz, 2006). C’est-à-dire qu’il s’agit d’animer les constituants de la phrase, les mots et les lettres, si l’on envisage la plus petite unité linguistique, afin de créer du rythme, de renouveler le sens et de déconstruire les attendus sémantiques.

Autre application poétique qui procède d’une interactivité sémiotique: Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (2010-2012) de Joerg Piringer. Ainsi que le titre l’indique, il est question de signes alphabétiques exploités dans leur dimension linguistique et graphique, mais recontextualisés dans un environnement ludique, tactile et expérimental.

La logique interactive et la dynamique visuelle s’organisent selon une représentation de la loi de la gravité. Le phénomène physique constitue un modèle pour organiser le poème. Joerg Piringer laisse à voir, à toucher et à entendre des lettres-sons-graphèmes, «petites créatures» en suspens, offertes au bon vouloir du lecteur. On assiste à une performance du signe, à ce que nous qualifions comme un «phénomène d’animation sémiotique»:

Create and control tiny sound-creatures in the shape of letters that react to gravity or each other and generate rhythms and soundscapes. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz is a sound toy, a performance tool and an art work in its own right. You can play with the letter-creatures and watch and listen how they interact with each other or use them to produce soundscapes like you would with an electronic musical instrument. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz blends art, biology, fun and physics to create a unique, dynamic and interactive sound ecology. (source)

Les mouvements-trajets des lettres créent des tableaux sonores et visuels complètement aléatoires et impossibles à recréer ou à reproduire. Le signe linguistique performe autrement sa matière, son «signifiant» (Saussure, 1916), offrant ainsi au lecteur/spectateur/joueur une nouvelle expérience perceptuelle et perturbant ses habitudes sensorielles. Cette expérimentation sémiotique semble opérer selon les règles d’un jeu de hasard. Beaucoup d’applications poétiques — et cette dernière ne fait pas figure d’exception — sont conçues selon la forme et la structure d’un jeu ou, pour le moins, possèdent une tonalité ludique. La filiation au jeu, notamment au jeu vidéo, est plus qu’évidente dans certaines applications. La place de la dimension ludique et l’influence structurelle, graphique, du jeu vidéo sur les applications poétiques sont les éléments qui définissent la troisième et dernière catégorie que nous proposons dans ce panorama de la poésie numérique pour écrans tactiles. L'étude de cette catégorie, à savoir l'application poétique comme un jeu vidéo, fera l’objet de notre prochain délinéaire.