Soumis par Alexandra Tremblay le

Depuis 2011, la petite chaîne télévisée américaine E.S.P. TV diffuse en streaming ses épisodes. Cette chaîne fait la promotion d’artistes travaillant la vidéo et autres projets d’expérimentations, se produisant en direct d’une galerie ou d’un centre d’art. E.S.P. TV s'est doté d’un poste d’enregistrement et de montage dans une camionnette qui sillonne ainsi les routes américaines pour se rendre directement auprès des artistes. L’émission présente des oeuvres de synthèse vidéo et de mixage sonore, d'artistes visuels et de musiciens électroniques. E.S.P. TV comporte également de courts documentaires et des films sur l'art.

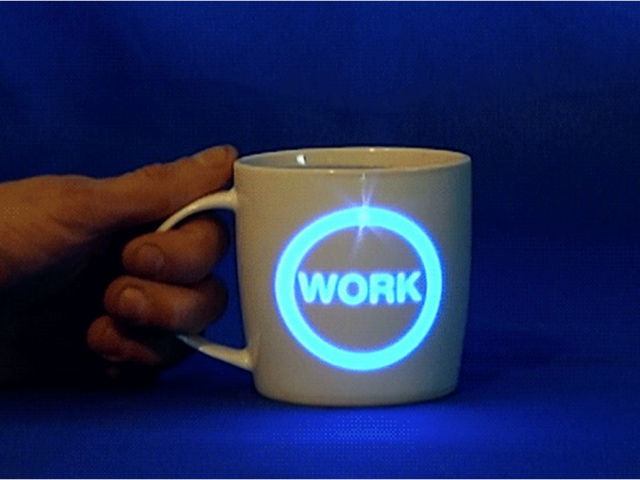

Work est une exposition qui s'est déroulée du 21 février au 26 mars 2017 au centre de diffusion Pioneer Works à Brooklyn et sur le site de l'émission. L'exposition reprend l’esthétique spécifique de l’émission par l'utilisation de caméras VHS et de synthèse/mixage vidéo. E.S.P. TV a ainsi développé 5 épisodes d'une télé-réalité fictive se déroulant sur un lieu de travail. Loin de la flamboyance et des excès qui définissent ce genre télévisuel, les créateurs ont misé sur la froideur narrative et sur l'absence d'action. N'entendant pas ce que les «employés» se disent, les indications que se donne l'équipe technique ainsi que les bruits diégétiques du bureau remplissent l'environnement sonore. Ainsi, l'esthétique de l'installation prédomine par rapport à l'aspect narratif de l'oeuvre. Le texte défilant au sein de la vidéo est généré par un algorithme qui puise dans une banque de mots pour construire une histoire. Ce texte apparaît sous forme de sous-titres blancs de téléprompteur agençant ainsi des mots liés à la vie de bureau et les noms des membres de la production. Cet algorithme crée donc un semblant de narration dans une série de vidéos au style redondant.

Une visite audio commentée, accompagnée de photographies de l'espace d'exposition, est offerte aux internautes visitant le site. Suivant le même parcours qu'un visiteur du centre Pioneer Works, ces enregistrements mêlent une approche de médiation avec la froideur des vidéos de formation corporatiste ponctuées de transitions au synthétiseur. La visite débute par l'introduction, Begin, du commissaire/participant David Everitt Howe, accompagné d'une image du point de vue d'une caméra VHS filmant un bureau, des chaises ainsi que des télévisions analogiques. Le mot de bienvenue, Welcome, rappelle qu'il s'agit d'un lieu de travail et que les employés ne doivent pas être distraits. Ce segment est accompagné d'une image de consoles avec une coupe de vin et le décor de la télé-réalité en arrière-plan, rappelant d'une certaine manière la légèreté des vernissages. La partie Station 1- The Lounge, décrite d'une manière atone, immerge le spectateur dans l'univers d'E.S.P. TV. Les missions d'E.S.P. TV sont décrites ainsi que ses accomplissements (sa durée et son nombre impressionnant d'épisodes). L'audioguide décrit ensuite la «Tape Library», où il est possible de prendre des cassettes pour visionner les épisodes, et commande de tous les visionner. L'esthétique vidéo d'E.S.P. TV est illustrée par une capture floue et extrêmement «glitchée», seulement une tête portant un béret et deux écrans d'ordinateurs Mac sont discernables. La même voix atone nous accueille à la Station 2- Control room et nous présente la pièce servant au contrôle des caméras et de l'espace scénographique, accompagné d'une capture de mixeurs vidéos Hitachi. La voix de l'audio-guide explique ensuite l'algorithme dans le segment Station 3- Office qui fonctionne à l'aide d'une banque de noms et de mots liés au monde du travail. Les Station 4- Cameras et Station 5- Unit 11 Newsvan nous présentent successivement les caméras analogues utilisées et le studio d'enregistrement mobile d'E.S.P. TV. La visite commentée s'achève sur le mot de remerciement,Thank You, énumérant les individus ayant participé au projet.

Au fil de notre lecture fragmentée, nous découvrons une atmosphère de travail chargée par la tension entre les collègues. La redondance engendrée par l'algorithme ajoute au climat aliénant et anxiogène de la narration. Rappelant les tropes du monde du travail présents, entre autres, dans la bande dessinée Dilbert et le film Office Space (1999), l'installation où sont tournées les vidéos imite les aires ouvertes et les «clusters» des lieux de travail contemporains, s'éloignant de l'imagerie du cubicule. Cet aspect contraste avec le choix d'utiliser des caméras VHS ainsi que les références au design graphique des années 90: les murs bleus monochromes, les accessoires kitsch (plantes vertes démesurées) et les photographies grand format encadrées qu'on peut apercevoir derrière les employés. Les vidéos sont entrecoupées de moments où du mixage vidéo déforme l'image jusqu'à ce qu'elle devienne abstraite, tranchant avec le minimalisme de la scénographie et des images captées par la caméra.