Soumis par Anaïs Guilet le

L’application de Beside Myself a été lancée le 8 novembre 2012 sur l’App Store. D’abord vendue 6,99 dollars américains, elle est aujourd’hui gratuite. Il s’agit d’une œuvre autopubliée, réalisée en collaboration avec Rolando Garcia pour la programmation et le développement, et propulsée par Scroll Motion – une entreprise principalement connue pour concevoir des outils permettant de créer, distribuer et gérer des contenus interactifs spécifiquement destinés aux appareils mobiles. La musique, quant à elle, a été réalisée par Melodium, alias Laurent Girard, un musicien angevin.

Un dispositif narratif et médiatique qui favorise la multiplicité

Beside Myself est un roman écrit à la première personne qui propose trois narrateurs homodiégétiques principaux, tous dénommés Jeff Gomez. Chacun connaît une situation familiale et géographique différente. Le premier Jeff vit à Hoboken dans le New Jersey, c'est-à-dire dans la banlieue proche de New York. Il est marié, mais n’est pas heureux avec Grainne, sa femme. Le second Jeff est marié à Grainne et a un fils, Zachery. Toute la petite famille mène une vie heureuse à Montclair, la banlieue éloignée de New York. Le troisième Jeff, quant à lui, vient de divorcer et refait sa vie au cœur de Manhattan. Chacun de ces Jeff Gomez, héros au pluriel du roman, a, à un moment charnière de sa vie, pris des décisions différentes qui ont engagé sa vie amoureuse, familiale, professionnelle et sa position géographique par rapport à New York.

Dans l'œuvre, le lecteur passe de page en page grâce à deux bandes bleues de chaque côté de l’écran qui permettent une navigation horizontale aisée et intuitive. Lorsque le lecteur amorce le roman, trois possibilités lui sont offertes qui détermineront son mode de lecture.

Le premier : «I want to choose my own order», le dirige vers la table des matières du roman. Celle-ci offre l’opportunité de personnaliser l’ordre dans lequel il souhaite découvrir le récit.

Chaque carré représente une focalisation sur un personnage; chaque version de Jeff possède sa couleur et l’image fait référence à un événement qui se produit dans le chapitre. Les trois sections du livre: «Discovery», «Funhouse», «Trading Places», sont par ailleurs statiques. Le lecteur ne peut choisir l’ordre des narrateurs qu’au sein d’une même partie, ce qui crée des combinaisons limitées à l’impact narratif minimal. D’autant plus que, quelles que soient les combinaisons choisies, le dénouement du roman reste immuable. Peu importe le parcours emprunté, la montre de Jeff – qui s’était arrêtée au moment de la scission des narrateurs, traduisant ainsi l’état de rupture spatiotemporelle entre des mondes possibles – reprendra le décompte des heures et Jeff, le seul et l’unique, pourra poursuivre sa vie.

Le second choix offert par le menu inaugural du roman: « I want to choose a narrator», dirige, comme son nom l’indique, vers la possibilité de choisir l’un des trois points de vue narratoriaux possibles. Une fois ce choix réalisé, le lecteur est conduit vers une table des matières identique à celle proposée dans «I want to choose my own order» (ci-haut) à la différence près que les carrés correspondant au narrateur choisi ont été automatiquement placés. Il ne reste qu’à cliquer sur «read» dans le menu vertical en bas de l’écran pour commencer la lecture. Quand tous les blocs de texte d’un même narrateur ont été parcourus, le lecteur se voit offert la possibilité de suivre un nouveau point de vue. Il est important de signaler que dans ce second mode de lecture, à chaque narrateur correspond un dénouement différent.

Finalement, dans le troisième mode de lecture: «I want to read the story straight through», l’application place les fragments dans une alternance prédéterminée, dont on peut croire qu’elle correspond à une lecture idéale selon l’auteur.

Dans tous ces modes de lecture, chaque partie aboutit sur un chapitre-lien, en anglais «Link Chapters», qui sert de transition fixe. Il en existe trois; ils sont assez courts et tous mettent en scène les trois narrateurs à la fois, ce qui leur permet d’être pertinents et compréhensibles pour le lecteur, quels qu’aient été son parcours et ses choix de lecture. Le lecteur peut tenir l’iPad en mode portrait ou paysage.

En paysage, les trois narrations sont disposées en parallèle, côte à côte. Alors réunis au sein même de l’écran, les récits des différents narrateurs peuvent être plus aisément comparés. Tandis qu’avec le mode portrait, un seul chapitre s’affiche, une seule voix à l’écran, dont le récit se déroule verticalement grâce à la barre de défilement. De plus, un second mode de navigation est offert au sein du mode portrait, le lecteur peut glisser du bout des doigts dans un mouvement horizontal de droite à gauche afin de passer d’un chapitre à l’autre et donc d’une focalisation sur un Jeff à un autre.

La description attentive des différents modes de lectures présents dans l’application montre comment le dispositif médiatique propose à son lecteur des choix de lecture dont l’impact sur le récit se trouve le plus souvent limité, en même temps qu’il engage déjà des manipulations sur la forme du récit. Ces différents choix et manipulations impliquent des séparations, des regroupements, des passages d’un récit à un autre, d’une focalisation à l’autre, que l’on peut sans aucun doute relier à l’expérience vécue par le héros: celle d’une crise identitaire qui le fait basculer du singulier au pluriel.

Je (comme toujours) est un autre

Dès les premières lignes, la dimension autobiographique, sinon autofictionnelle du récit se révèle dans l’éponymie des personnages: tous s'appellent Jeff Gomez. Par ailleurs, c'est Gomez lui-même qui est représenté, divisé en trois, sur la page d'ouverture de l'application et dans toutes les illustrations du roman figurant des personnages. Ainsi, les éléments autobiographiques sont nombreux. Les personnages, comme l'auteur, vivent à New York, mais sont originaires de Californie. D'ailleurs ce passage de la côte ouest à la côte est des États-Unis semble être une vraie rupture dans la vie de Gomez et de ses personnages. Ainsi, un des narrateurs en voyage d’affaires à Los Angeles décidera finalement de partir à la recherche de l'embranchement originel du Jeff Gomez qui n'aura pas pris la première grande décision de sa vie, soit partir à New York, et sera resté à Thousand Oak, sa ville natale. Le départ pour New York représente donc un tournant pour Gomez, l'auteur, qui déclare dans l'introduction de son essai, Print is Dead: «I’m a New York-centered guy» (2008: 7), et d'ajouter dans Beside Myself, «This is New York. You can have as many versions of yourself as you want.» Par ailleurs, on peut noter que tous les narrateurs travaillent à la nouvelle introduction de Print is Dead, dont l'incipit, que l'on peut lire dans le roman, est similaire à celui que Gomez a publié sur le Net à l'occasion de la réédition de l'essai. Des indices autobiographiques sont présents dans bien d’autres épisodes du roman, notamment dans un passage tout à fait incongru où l'un des narrateurs apprend par le journal sa propre mort et lit son avis d'obsèques. Celui-ci propose, comme le veut la coutume, une petite biographie. Le début du texte est le récit ironique du premier succès littéraire de Gomez, puis de ses autres tentatives moins fructueuses. À l’instar des quelques lignes suivantes sur la famille de l’auteur, tout correspond très exactement à la vie de Jeff Gomez, l'auteur de l’application. Toutefois, le Jeff Gomez tué dans un accident de voiture se distinguera de l’auteur réel, par sa situation maritale: il ne s'est jamais marié contrairement à l’auteur de Beside Myself.

Tous ces éléments autobiographiques permettent de mettre très tôt en doute les frontières identitaires, diégétiques et fictionnelles. Ils en appellent à la dimension psychanalytique des procédés autofictionnels. Pour rappel, le terme d’autofiction a été forgé par Serge Doubrovsky pour désigner un type d'écriture de soi qui se démarquerait de l'autobiographie telle qu'elle avait été redéfinie par Philippe Lejeune dans son Pacte autobiographique1. Selon Doubrovsky, «L'autofiction, c'est la fiction que j'ai décidé en tant qu'écrivain de me donner de moi-même, y incorporant, au sens plein du terme, l'expérience de l'analyse, non point seulement dans la thématique mais dans la production du texte» (1988: 77). Ainsi dans l’autofiction, comme le remarquent Jacques et Eliane Lecarme, «l’accent est mis sur l’invention d’une personnalité et d’une existence, c'est-à-dire sur un type de fictionnalisation de la substance même de l’expérience vécue» (2004: 269). Cette démarche est aussi celle de Gomez qui, tout au long de son roman, utilise sa vie comme matériau fictionnel. L’autofiction, comme l’autobiographie, implique une identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage qui ici se traduit par l’onomastique. En même temps, le pacte fictionnel est clair, le sous-titre «A novel» dans le péritexte en témoigne tout autant que la nature fantastique de l’intrigue.

La psychanalyse qui, au XXe siècle, a modifié en profondeur notre conception du sujet et notre regard sur nous-mêmes est thématisée dans le roman par le rôle important du Dr Schwartz, le psychiatre de tous les Jeff Gomez, celui qui réalisera le premier leur triple existence. En effet, c'est dans son bureau que tous trois se rencontrent officiellement pour la première fois. D'ailleurs, dans quel autre endroit que le bureau d’un psychiatre une telle scène aurait-elle pu avoir lieu? Le Dr Schwartz tâche de leur expliquer la situation et de répondre à leurs questions. Selon lui, les Jeff ne sont pas des clones, mais chacun appartient à un monde différent. Il les qualifie alors d'«alternative». Comme l'on parle de mondes alternatifs, il existerait donc des Jeffs alternatifs.

Le passage ci-dessous, qui se situe à la fin du roman, traduit le glissement entre les Jeffs alternatifs.

Dans un même paragraphe, on retrouve les trois situations familiales des trois narrateurs qui s'expriment dans six phrases qui fonctionnent deux par deux. La division tripartite est manifeste et marquée par l'anaphore de «I thought». Ces trois parties sont à la fois rassemblées, puisqu'elles appartiennent à un même paragraphe, et différentes. L’usage d'un même pronom doit aussi être souligné: «I», la première personne du singulier, le pronom qui exprime la subjectivité, mais qui, ici, dans sa répétition, se fait pluriel dans la mesure où chaque «I» désigne un Jeff différent. «I» singulier et pluriel à la fois. C’est que, dans l'autofiction, je est toujours un autre, pour reprendre l’adage rimbaldien, ce qui permet d’interroger la frontière fluctuante entre la réalité de soi et la fiction. On peut alors rappeler la remarque de Jacques Lacan, qui déclare que «le moi dès l’origine serait pris dans une ligne de fiction» (1966: 94). Cette ligne se retrouve chez Gomez où l’événement central à l’intrigue, par son côté invraisemblable, se fait métaphore d’une réflexion personnelle sur les conséquences de ses choix existentiels.

Le roman apparaît alors peut-être moins autofictionnel qu'il n'est métafictionnel dans sa volonté de bousculer les frontières de la fiction. La métalepse y est récurrente et se manifeste dès le choix du récit à la première personne, car, comme le remarque Gérard Genette dans Métalepse, le je est ambigüe, il est un «opérateur de métalepse»: «On peut donc, à ce titre, tenir pour métaleptique tout énoncé sur soi, et partant tout discours, et par inclusion tout récit, premier ou second, réel ou fictionnel, qui comporte ou développe un tel type d’énoncé» (2004: 110). La tendance métafictionnelle du récit se retrouve aussi dans l’intertexte du roman. Ainsi, le Dr Schwartz apparaît comme un personnage tout droit sorti d'un roman de Paul Auster. Psychiatre à Manhattan, Dr Schwartz est l’alter ego germanisé du Mr. Black de La trilogie New Yorkaise. Cette intertextualité, avec le chantre des métafictions, est clairement établie dans un extrait du roman où, le Jeff Gomez père de famille est à sa table de travail, il vient de rédiger l’incipit de la nouvelle introduction de Print is Dead, sa femme lui demande pourquoi il n’écrirait pas un nouveau roman en s’inspirant de sa propre vie. Ce à quoi il répond que s’il doit parler de lui, il faudrait alors le faire à la manière de Paul Auster et s’insérer lui-même dans le récit. Il faudrait qu’un personnage s’appelle Jeff Gomez, mais que ce dernier ne soit pas vraiment lui.

Le personnage propose donc, par un effet de mise en abyme, le scénario même de Beside Myself qu’il rejette et dont il qualifie l'aspect métatextuel de cliché. Pouvant alors faire du Jeff Gomez réel, l'auteur de l’application, une des personnalités alternatives qui, quant à elle, n’aurait pas rejeté cette idée.

Tous les textes cités dans le roman font preuve d'un goût certain pour la métafiction et les intrigues byzantines: en plus de Paul Auster, une des parties du roman est intitulée Funhouse en référence à Lost in the Funhouse de John Barth, un des grands labyrinthes métafictionnels de la littérature américaine. Est également convoqué Le jardin aux sentiers qui bifurquent de Jorge Luis Borges, désormais devenu une référence incontournable, si ce n'est une tarte à la crème, des romans hypertextuels et des récits métafictionnels.

Un roman interactif?

Toutefois, la référence au labyrinthe de Ts’ui Pen permet de faire la transition entre la problématique métafictionnelle, la dimension interactive et la structure hypertextuelle du roman, puisque tous ces éléments sont reliés. En effet, à l’image des personnages, le lecteur se trouve face à des choix, comme nous l’avons esquissé en première partie, qui configureront son parcours. La rhétorique du choix fait partie des grands topos de la doxa hypertextuelle, quand bien même, la plupart du temps, ce libre arbitre paraît finalement illusoire. À ce titre, Beside Myself ne fait pas exception. Toutefois, à tort ou à raison, le roman se présente comme étant interactif: «Beside Myself is an interactive novel that allows you to choose how, and in what order, you want to experience the story. Please pick from the following». Le roman de Jeff Gomez implique une participation de la part du lecteur, un engagement autre que simplement lectural, ce qu’Espen J. Aaresth dans Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature qualifierait d’«extranoematic» et qui fait de Beside Myself un texte ergodique. Dans son essai, Aarseth, qui cherche à définir les différentes manières pour le lecteur d’interagir avec le texte, distingue deux types d’interactivité: celle qui résulte d’une activité interne qu’il qualifie de noématique – le mot noêma signifiant «pensée» en grec – et celle qui résulte d’une activité externe, dite extranoématique. Dans le cas des activités internes, c'est-à-dire de la lecture usuelle, tout se passe dans la tête du lecteur, alors que dans le cadre de la lecture d’un texte ergodique, le lecteur doit fournir un effort supplémentaire afin d’accéder au texte, un effort qui diffère de celui engagé dans la position lecturale usuelle (interne). Aarseth abolit la dichotomie entre le lecteur actif et le lecteur passif, au profit d’une différenciation des degrés d’activité internes et externes. S’il y a des textes ergodiques, il y a aussi des textes non-ergodiques qui se traversent sans efforts et sans responsabilités extranoématiques données au lecteur (si on oublie le fait de bouger les yeux). Par extranoematic, Aarseth qualifie donc un processus qui s’exerce hors de la pensée humaine.

Dans Beside Myself, l'interactivité, le Saint Graal de la fiction numérique, est, comme nous l'avons vu, principalement reliée à la possibilité de choisir l’ordre dans lequel on désire découvrir l’histoire. Pour lire, le lecteur doit effectuer des gestes, une activité extranoématique: il doit tapoter l’écran pour cliquer et choisir son mode de lecture, glisser les doigts pour placer les carrés qui représentent les narrateurs. Des gestes simples qui sont, de toute façon, très largement explicités par le péritexte éditorial abondant. Par ailleurs, cette surabondance des consignes a tendance à gâcher le plaisir de la découverte du panel (pourtant restreint) d’actions sur le texte et sur la narration.

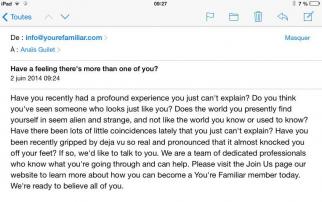

Au-delà des gestes réservés à la configuration et au défilement du récit, le lecteur est ponctuellement invité à s’engager de manière plus ludique dans l’intrigue. Ainsi, il a l’opportunité d’envoyer un courriel à l'un des personnages du roman, Luther Blissett. De manière symbolique, Luther Blissett est un prête-nom, un pseudonyme adopté informellement et partagé par des centaines d'artistes et d'activistes en Europe et en Amérique du Sud depuis l'été 1994. Le collectif lança notamment un programme de canular pour dénoncer «l'imposture médiatique». Par retour automatique de courriel, le lecteur recevra dans sa boîte personnelle un message en provenance de l'adresse du site Internet de Blissett.

Ce site est yourefamiliar.com. Il est consacré au phénomène étrange que subit Gomez, auquel il n'est visiblement pas le seul à avoir expérimenté. À l'image des personnages du roman, nous avons la possibilité de naviguer dans ce site dont le mandat est d'expliciter le phénomène et de faciliter la prise de contact entre les différents doubles.

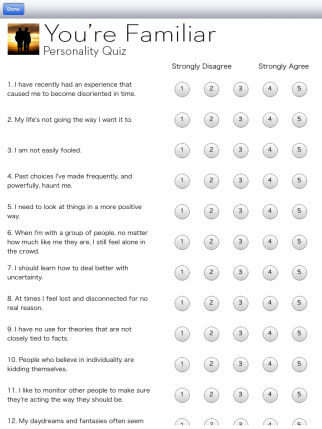

Il nous est aussi offert la possibilité de remplir, comme les personnages, un test de personnalité en ligne qui permet d'interroger notre identité.

Ces éléments d'interactivité font sortir le lecteur de la seule posture noématique face au texte pour lui proposer une expérience multimédia et ergodique. Le geste même de la navigation sur le site Web tel qu’elle est effectuée par le lecteur est intégré dans la narration, et renforce par là l'immersion fictionnelle. Le lecteur reçoit le même message que le personnage et navigue sur les mêmes sites Web. Dans un ordre d’idée similaire, il peut se connecter au fil Twitter de yourefamiliar.com dont les contenus sont fictifs alors que son existence en ligne est bien réelle.

En plus de cette interactivité qu’on pourrait qualifier de diégétique, le lecteur a la possibilité de partager sa lecture sur Facebook et Twitter grâce au menu qui apparaît si l'on tapote deux fois le bas de la page. Il peut aussi partager avec ses contacts des réseaux sociaux l’endroit où il se trouve dans sa lecture, en plus d'un lien vers l’œuvre de Gomez afin de la faire connaître: «so that-if you want to read the novel together-they can match up their version of Beside Myself to yours». Le roman inclut donc la possibilité d’une lecture sociale en même temps que cette sociabilité semble surtout avoir une visée prescriptive et promotionnelle pour l’application.

Le cybertexte, selon Aarseth, est une perspective utilisée pour décrire et explorer les stratégies de communication des textes dynamiques.

(…) when you read from a cybertext, you are constantly reminded of inaccessible strategies and paths not taken, voices not heard. Each decision will make some parts of the text more, and others less, accessible, and you may never know the exact results of your choices; that is, exactly what you missed. This is very different from the ambiguities of a linear text. And inaccessibility, it must be noted, does not imply ambiguity but, rather, an absence of possibility--an aporia. (1997: 3)

Ce qui nous ramène au cœur des problématiques traitées dans Beside Myself: celle du choix, des voies prises et de celles qui n’ont pas été explorées.

Le scénario de Beside Myself ressemble à celui de la comédie romantique de Peter Howitt, Sliding Doors (1998) – en français Pile et Face – dans lequel toute la vie de l'héroïne jouée par Gwyneth Paltrow est conditionnée par le fait qu’elle loupe ou non une rame de métro. Sauf que, contrairement au film, ce n’est pas le réalisateur qui nous fait basculer d’un de ces scénarios potentiels à l’autre, mais le lecteur, via la structure hypermédiatique de Beside Myself, qui permet aux trois récits d’être lus parallèlement ou d’être croisés. L’ambition de Gomez semble avoir été de créer un cybertexte, tel que le définit Aarseth, comme en témoigne le péritexte, l’épitexte, l’intertexte et la thématique abordée. L’interactivité rabâchée dans ce même paratexte paraît donc avoir un rôle central; or comme nous l’avons esquissé, c’est là que le bât blesse, puisque les choix proposés aux lecteurs n’impliquent que des variations extrêmement limitées qui rendent leur portée minime, voire nulle. Le roman terminé, ils apparaissent presque anecdotiques, ce qui constitue une contradiction eut égard à la thématique du choix tel qu’il est traité dans le roman. D’autant plus que l’enjeu de cette expérience de la crise identitaire, dans sa fonction métaphorique, est de montrer comment chaque choix opéré dans la vie ouvre et ferme en même temps une voie, une vie potentielle – Gomez dirait alternative. Les choix du lecteur, contrairement à ceux des personnages, sont loin d’engager des changements drastiques. L’appréhension du récit reste fondamentalement la même, quel que soit le parcours. Beside Myself a en quelque sorte un peu passé à côté de ses objectifs. Et ce d’autant plus que l’application pour tablette construit un dispositif qui n’est pas spécialement original dans son hypertextualité simple et outrancièrement expliquée par le péritexte, pas plus que dans sa dimension métatextuelle, tout aussi stéréotypée comme le remarque Gomez lui-même, telle une excuse.

- 1. Philipe Lejeune décrit l’autobiographie comme un «récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier, sur l'histoire de sa personnalité». Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975, p. 14.