Un monde fantôme

Ma lecture de Ghost World remonte à plusieurs années déjà. En fait, c’est à la traduction en français de cet album emblématique par le petit éditeur parisien Vertige graphic que je dois la découverte de Daniel Clowes en 1999, soit l’année où il est révélé au public francophone, alors que paraît quasi-simultanément Comme un gant de velours pris dans la fonte chez Cornélius.

À l’origine, c’est cette description chirurgicale de l’état d’âme des deux jeunes filles perdues à la frontière de l’adolescence et de l’âge adulte qui m’a laissé une forte impression; ainsi que l’auteur présente lui-même son projet, Ghost World se veut «l’examen de la vie de deux récentes diplômées du secondaire depuis la position privilégiée d’un épieur (pratiquement) indétectable, avec le détachement incertain d'un scientifique qui s'est pris d’affection pour les précieux microbes évoluant dans sa boîte de Petri»1. S’est ensuite imposée à l’appréciation cette idée même de frontière –voire plus précisément de no man’s land–, où perte de repères, critique de la culture populaire américaine et quête de soi s’imbriquent pour construire cette atmosphère si caractéristique, mêlée de lucidité acide, de doute et de mélancolie, devenue au fil du temps l’une des marques de fabrique de Clowes.

Mais les années ont passé, les relectures se sont doucement espacées et l’intérêt signifiant pour cet album-culte semblait s’être émoussé; tout me laissait croire que Ghost World ne représentait plus qu’une empreinte affective intimement liée à mon expérience personnelle du devenir adulte. Cependant, il appert que de ces oeuvres marquantes qui nous accompagnent peuvent se dégager avec le temps de nouvelles couches de signification. Aux premières lectures, à partir desquelles l’œuvre est plutôt enracinée dans l’état d’esprit de la crise existentielle de la jeune vingtaine, vient –au fil d’une nouvelle, une douzaine d’années plus tard– se superposer une relecture où Ghost World devient discours sur la nature même de la bande dessinée.

De l’apparition

Aujourd’hui, nos rapports au texte et à l’image se déplacent peu à peu «d’une culture du livre à une culture de l’écran»2">http://aierti-iawis-2011.uqam.ca/fr., ce qui nous amène notamment à repenser les structures sur lesquelles s’appuient nos conceptions des médiums textuels et iconiques traditionnels. L’une des modifications évidentes entraînées par ce changement de support est bien sûr le passage de l’œuvre imprimée sur papier à celle apparaissant sur un écran; alors que l’encre sur papier montre un acte accompli, figé, la relation du pixel à l’écran en est une mouvante, processive (et éphémère): l’image apparaît, puis se transforme pour en laisser apparaître une nouvelle. En ce qui concerne la bande dessinée, sauterait-on pour autant à la conclusion que ce qui n’est en définitive qu’une évolution technologique transforme de facto la nature du médium? Au contraire, cette dynamique d’apparition n’était-elle pas présente avant la transition de la neuvième chose3 vers l’écran? Et encore, plus que déjà présente, ne serait-elle pas constitutive du médium?

On ne retrouve pas sur une planche de bande dessinée que des éléments énoncés de manière «positive»; contrairement à ce qui est graphiquement énoncé, l’ellipse, en premier chef, propose un espace négatif, virtuel, où le lecteur articule les unités énonciatives. Suivant cette prémisse, l’espace virtuel vierge de la planche figure un champ potentiel, tandis que la case, unité énonciative, trace graphique, en est la portion actualisée, manifeste. Pour appuyer cette posture, je convoquerai deux exemples.

Le premier est cette «chute virtuelle» du capitaine Haddock à la page 9 de Tintin au Tibet, rendue fameuse par Benoît Peeters, qui la qualifie de «"blanc" mémorable» dans son ouvrage Case, planche, récit. Rappelons que la séquence montre Tintin et Haddock courant sur le tarmac pour attraper leur avion; mais, gêné par une poussière dans l’œil, le capitaine emprunte un escalier mobile qui traîne au milieu de la piste, tandis que Tintin, plus loin, tente en vain de lui crier son erreur. On voit ensuite Haddock assis dans l’avion, une hôtesse couvrant son visage de bandages: «Et après ça, on regardera ce que vous avez sous la paupière…». Peeters cite ce passage pour signaler qu’une portion de récit (la chute du capitaine) peut sembler avoir été «vue» par tous les lecteurs sans avoir pour autant été montrée. Il observe que l’«habile construction de la scène et le souvenir d’autres albums sont parvenus à engendrer ce que l’on pourrait nommer une case fantôme, vignette virtuelle entièrement construite par le lecteur.» (Peeters, 1998, p. 32) Je nuancerai toutefois cette observation, car cette scène non-vue, mais lue, n’est pas forcément assimilable à une vignette: il pourrait s’agir d’une séquence, etc. Aussi, je lui préfère l’étiquette de portion non-actualisée, ou non-énoncée, du récit. En somme, ce premier exemple illustre bien en quoi la planche peut être perçue en tant que lieu de manifestation de l’image et la case, en tant qu’unité de manifestation du récit, ainsi que le fait que le récit de bande dessinée est supérieur à l’ensemble des cases qui le composent; une case de bande dessinée n’est qu’une portion choisie, qu’un fragment du récit, de l’univers, du continuum narratif qui la dépasse, et que le lecteur déduit à partir de son encyclopédie personnelle

Je convoque comme second exemple une réalité interne de la case, soit une réalité liée à la représentation graphique elle-même. Pour illustrer ce cas de figure, observons le travail d’Emmanuel Guibert, qui, dans La guerre d’Alan (2000), joue la carte d’un mode de représentation partiel, imprécis:

Alors que le temps passé depuis les événements dont se souvient Alan Ingram Cope se traduit par un dessin que «l’oubli» a gommé de larges parts, où des détails percent çà et là à travers de «blanchissants» flashs4. La virginité de l’espace blanc y évoque le brouillard de la mémoire, dans lequel l’élément graphique émerge tel le souvenir. En outre, dans cet exemple précis, alors que le narrateur appelle une ellipse temporelle, le personnage (déjà représenté d’une manière très synthétisée) paraît retourner se réfugier dans ce même blanc elliptique. Ainsi, au-delà de l’ellipse, toute surface «blanche» (ou négative), possède elle aussi un potentiel signifiant que l’auteur peut choisir de mettre en scène.

Ces deux exemples supportent l’idée que planche et case de bande dessinée, chacune à leur échelle, peuvent être perçues en tant qu’espaces intrinsèques de manifestation de l’image, phénomène dont l’écran n’offrirait en définitive qu’une version exacerbée. La bande dessinée reposerait donc fondamentalement sur une tension entre le récit manifeste, apparu, que le lecteur voit, apprécie pour sa dimension plastique, et le récit «virtuel», que le lecteur lit, reconstitue et/ou extrapole.

Images d’un monde flottant

Dans un tout autre paradigme culturel, d’aucuns s’accordent pour reconnaître l’héritage que doit le manga à l’ukiyo-e –tradition assimilée aux célèbres estampes japonaises–, qui signifie de manière littérale «image du monde flottant». D’ailleurs, on attribue généralement la paternité du mot manga [ 漫画 ] lui-même à l’un des plus illustres représentants de l’ukiyo-e, ce «vieux fou de dessin» de Katsushika Hokusai (1760-1849). Cependant, ce que Hokusai qualifiait de «manga» n’a plus grand chose à voir avec la production contemporaine. Selon Karyn Poupée, la translittération courante que l’Occident fait généralement aujourd’hui du vocable, «image [ga] dérisoire [man]» (2010, pp. 22-24), si elle trouvait sa légitimité par rapport au travail de l’estampiste, se trouve dénaturée lorsque associée à la réalité actuelle; néanmoins, Poupée affirme que la conservation de ce terme générique s’explique alors par une autre acception de [man], celle d’écoulement, ce sens suggérant alors le déroulement, la succession, la longueur indéfinie, la multitude. Dès lors, une nouvelle traduction littérale de manga par «suite d’images» ou «série d’images» devient beaucoup plus pertinente. Il en reste que l’expression «image du monde flottant», liée à la culture bouddhiste, renvoie au caractère impermanent des choses du monde. Mais encore ?

Dans les carnets de croquis qu’il a baptisé Hokusai manga, le Vieux fou de dessin cultive quelques sujets de prédilection, notamment le surnaturel. Spectres et créatures imaginaires –ou dérisoires?– issues du folklore japonais (les yōkai) y font régulièrement leur apparition…

Et voilà où ce parallèle lexical et thématique du côté des mangas cherchait à conduire: une bande dessinée considérée en tant que médium d’«apparition» tisse un lien sémantique vers la figure… du spectre5. Voyons donc si les bandes dessinées faisant évoluer des personnages de fantômes nous renseignent sur une nature propre à la bande dessinée même.

À moins que ne se dessine plutôt l’idée que cette figure du spectre serait davantage à prendre au pied de la lettre, soit la considérer par rapport à la case même. Finalement, ce monde flottant ne serait-il pas ce récit virtuel duquel émergent les images sur la page?

«Hantons sous la pluie»: dans Livret de phamille, l’alter ego de Jean-Christophe Menu est un spectre retournant «hanter» une mémoire d’images anciennes pour faire surgir le récit.

Images d’un monde fantôme

Daniel Clowes nous offre justement une superbe mise en abyme de la figure du spectre –et ce, à plusieurs niveaux– dans cet album inoubliable justement titré…Ghost World. La bande dessinée, un monde fantôme?

Dans son premier grand succès, Clowes tente de capturer ce moment fugitif de la vie où l’adolescence se dérobe pour laisser place à l’âge adulte, alors qu’Enid et Rebecca, deux amies d’enfance, anticipent puis subissent progressivement les effets d’une «rupture» inévitable, l’une d’elles devant bientôt aller entreprendre ses études universitaires dans un établissement situé de l’autre côté du pays.

À l’image de la bande dessinée, le récit de Ghost World en est justement un de fragments: la mise bout à bout d’un ensemble de moments partagés dans la vie des deux jeunes femmes en devenir. Puis à mesure que la séparation approche, le récit se fait de plus en plus elliptique, radicalise en quelque sorte le morcellement de sa narration.

Au cours d’un des derniers moments de réelle intimité qu’elles auront partagé, les deux amies parcourent un vieil album de photographies de l’enfance d’Enid, recueil de photos éparses et parfois énigmatiques (Clowes, 1998, p. 53). Sur l’une d’elles, un graffiti tracé sur une porte de garage: «ghost world». Ghost World –monde fantôme–, ce signe inscrit de manière répétée au sein du récit, hantant ce dernier tout au long.

Qu’essaient à ce moment-là de faire ces deux pré-adultes, sinon hanter une jeunesse perdue, et de manière générale dans le récit, que font-elles sinon hanter le no man’s land entre adolescence et vie adulte, sinon tenter coûte que coûte de refuser la fin de leur moment partagé comme on tenterait en vain de vouloir retenir l’eau qui fuit d’une passoire? Et ce regard porté par les deux jeunes filles sur un album de photographies, sur un ensemble d’images disjointes, ne pointe-t-il pas un regard métaphorique sur le travail et la lecture de la bande dessinée elle-même ?

Le dénouement est imminent, et la trace du signe «ghost world» est de plus en plus fraîche, répétée, prégnante –soit de plus en plus près de son traçage, de l’acte créatif, de la frontière de son apparition, de la tension entre sa virtualité et sa manifestation– alors qu’Enid se résout à retourner dans cette virtualité, soit à ce que l’histoire se termine (1998, p. 79).

Ghost World, d’abord perçu comme l’anti-récit d’une attente, devient alors image de la bande dessinée. Ainsi, de même qu’était expliqué plus haut que les cases d’une bande dessinée n’étaient que les portions choisies d’un récit supérieur à ce qui était montré, peut-on percevoir une bande dessinée comme un ensemble de spectres issus d’un monde invisible… que l’auteur, puis le lecteur, épient.

Épier depuis la gouttière

Pour revenir à la traduction de la citation de Clowes, j’ai buté sur le terme eavesdropper, une expression figée que la plupart des dictionnaires traduisent par «oreille indiscrète», soit une autre expression figée qui lui fait quelque peu perdre son sens. Car l’activité à laquelle se prête l’eavesdropper n’en est pas qu’une d’écoute sans être vu: elle en est aussi une d’observation, ou encore d’espionnage, voire de voyeurisme; voilà pourquoi j’ai préféré le terme plus général quoique peu usité d’épieur, qui convoque aussi bien le guet visuel qu’auditif.

Quoi qu’il en soit, l’étymologie cachée derrière l’expression anglophone amène une autre troublante coïncidence lexicale : eaves signifie avant-toit, tandis que drop, soit goutte, évoque l’eau qui coule. Originellement, le terme eavesdropper renvoie à l’idée d’une personne qui épie de si près ce qui se passe dans une maison que la pluie qui dégoutte du toit lui tombe sur la tête. Plus concrètement, on peut donc dire que cet épieur se tient sous la gouttière, et c’est là que cette autre parabole lexicale devient féconde, étant donné que, en bande dessinée, on nomme aussi gouttière l’espace intericonique, celui qui sépare les vignettes, cependant que celles-ci sont considérées par Clowes comme autant d’images épiées («l’examen de la vie de deux récentes diplômées du secondaire depuis la position privilégiée d’un épieur (pratiquement) indétectable […]»).

Entrevoyeurs

Cette analyse de l’œuvre peut aisément s’étayer à même le récit. Ainsi, Rebecca et Enid prolongent cette dynamique en «épiant» nombre de personnages secondaires –sur cette activité reposant pour ainsi dire leur mode de vie– à travers certains «écrans» ou «prismes»: la télévision, notamment, mais aussi les restaurants Angel’s et Hubba Bubba, la table du vide-grenier d’Enid, l’épicerie Giant, la boutique Zine-o-phobia, voire les annonces matrimoniales ou la rue, etc.

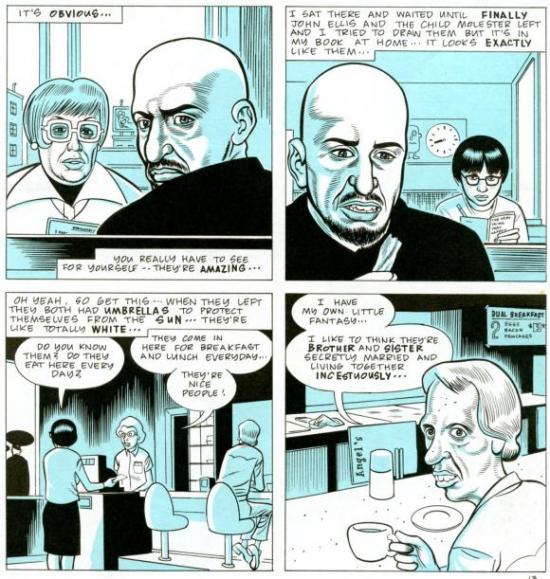

De manière «directe», Enid et Rebecca ont ainsi pu épier le couple des adorateurs de Satan (chez Angel’s puis jusqu’à l’intérieur de leur panier d’épicerie), Bob Skeetes ou des commérages à son endroit, les obsessions pédophiles d’un curé défroqué, ou même le personnage de l’auteur, à qui Enid s’est contenté de jeter un regard en coin sans oser l’approcher lors d’une séance de dédicaces.

Point de vue subjectif d’Enid épiant les occupants de la table voisine, suivi d’un contrechamp où on la voit précisément en train d’épier. Mais il semble qu’elle ne soit pas la seule à le faire…

À travers des fenêtres de restaurants –des cadres, quasiment des strips–, elles ont pu entrevoir Carrie Vandenburg, dont le visage est déformé par une énorme tumeur, ou le «barbu au coupe-vent», frustré d’avoir été ridiculisé par des adolescents.

Cette dynamique se retourne même parfois contre elles. En effet, Enid et Rebecca deviennent arroseuses arrosées en passant sous la fenêtre d’une afro-américaine à tendance autiste dont l’essentiel de la vie semble consister à comparer à haute voix chaque passant à l’une ou l’autre des innombrables références de la culture télévisuelle américaine.

Même la mise en scène de Clowes amène souvent le lecteur lui-même à «épier» Enid et Rebecca, au moyen de cases doublement encadrées. En effet, à l’intérieur de nombreuses cases, perce, à travers une zone noire par laquelle le lecteur peut «s’installer» à l’intérieur de la case, un second cadre lui permettant d’entrevoir les deux personnages.

Voyeurisme et apparition

Le principal émule de Clowes, Adrian Tomine, nous fournit quant à lui une démonstration matérielle concrète de cette dynamique de voyeurisme/apparition avec la couverture de Summer Blonde (2002).

En effet, ce recueil de quatre nouvelles est recouvert, dans son édition originale, d’une jaquette unie percée d’une fenêtre circulaire –trou dans la serrure laissant voir le visage d’une jeune femme en gros plan–, soit un détail de l’image de couverture se trouvant sous la jaquette: une scène plus large où figurent de nombreux personnages devant une distributrice de tickets de métro. Cette image fait écho à la nouvelle qui donne son titre au recueil, dans laquelle Neil, un trentenaire introverti, se met à épier son nouveau voisin de palier, un don juan qui vient d’emballer cette summer blonde par qui Neil est obsédé depuis des mois, mais à qui il n’ose déclarer sa flamme, la considérant inaccessible, se bornant à lui tourner autour.

Ainsi, le trou dans la jaquette s’affirme d’abord comme une métaphore du voyeurisme de Neil, mais aussi, connaissant l’influence thématique qu’a exercée cet «eavesdropper» de Clowes sur Tomine, et à la lumière de cette analyse pratiquée sur Ghost World, une métaphore du dispositif énonciatif de la bande dessinée, la case pouvant être vue comme l’apparition d’une portion de l’univers narratif en jeu, comme un échantillon de ce qui est épié –énoncé manifeste d’un récit potentiel.

De manière plus générale, on pourrait dire que toutes ces idées trouvent une allégorie bien sentie dans la double page proposée en préambule à l’histoire (pp. 2-3).

S’impose dans cette scène une double fenêtre rappelant deux cases juxtaposées, soit la base de la narration en bande dessinée, et encore, deux ouvertures pratiquées sur un «monde fantôme», le bâtiment graffité, près duquel erre –n’ayant pas encore fait son apparition dans l’histoire, qui n’a pas débuté– le noir personnage (l’ombre) d’Enid, pratiquement inversé par rapport à la blancheur dominante de l’image (notons par ailleurs que le bleu pâle choisi pour la bichromie confère une apparence spectrale au tout). À travers les ouvertures, on entrevoit des portions de détails par lesquels on devine un personnage sirotant une boisson gazeuse devant sa télévision, sans plus. Car le lecteur, trop loin du bâtiment, n’est pas encore l’eavesdropper qui lui permettra d’en épier, d’en voir apparaître davantage.

Du monde fantôme au médium d’apparition et à la case spectrale, du brouillard de la mémoire à l’élément graphique-souvenir, des images du monde flottant à l’écoulement d’images, du «hanteur sous la pluie» au eavesdropper, ces différents concepts s’enchaînent, tressent un réseau de sens pour tenter de définir un médium dont l’impalpable définition semble justement toujours résider dans l’entre-deux, au propre comme au figuré.

Et pour tirée par les cheveux que toute cette spéculation sémantique puisse paraître, d’autres semblent remonter des pistes similaires. En effet, l’écho a voulu que je tombe sur un commentaire de Jessie Bi à propos du sombre Pim & Francie, The Golden Bear Days (Artifacts and Bones Fragments) d’Al Columbia, qui associe dans un même flot la plupart des signifiants ici évoqués:

Oui, de cette neuvième chose comme art de la gouttière, de ce remplissage par la mémoire de lectures et d’expériences de cet entre-deux d’images condensant une pluie de signes. Al Columbia filerait alors la métaphore, et constaterait que ces eaux «mémorielles» vont de la gouttière à l’égout, de l’aérien au souterrain. (Bi, 2010)

Riche formule à partir de laquelle il serait en outre plaisamment loisible de déduire que la bande dessinée underground, et ses signes «pervertis», s’abreuve en collectant les eaux usées de la bande dessinée mainstream –courant principal–, prolonge la gouttière… jusqu’au caniveau.

Les directeurs du dossier tiennent à remercier chaleureusement Alvin Buenaventura, agent de Daniel Clowes, qui leur a accordé une autorisation de reproduction d'extraits des oeuvres de ce dernier.

Bibliographie

BI, Jessie, « Pin & Francie, The Golden Years », dans du9, en ligne : http://www.du9.org/chronique/pim-francie-the-golden-bear-days/ (page consultée le 19 avril 2012).

CLOWES, Daniel, Ghost World, Seattle, Fantagraphics, 1998

GUIBERT, Emmanuel, La guerre d’Alan, tome1, Paris, L’association, 2000.

HERGÉ, Tintin au Tibet, Tournai : Casterman 1960

MENU, Jean-Christophe Menu, Livret de phamille, Paris, L’association, 1995

PEETERS, Benoît, Case, planche, récit : Lire la bande dessinée, Tournai, Casterman, 1998

POUPÉE, Karyn, Histoire du Manga, Paris, Tallandier, 2010

TOMINE, Adrian, Summer blonde, Montréal, Drawn & Quarterly, 2002

- 1. Ma traduction de «the examination of the lives of two recent high school graduates from the advantaged perch of a constant and (mostly) undetectable eavesdropper, with the shaky detachment of a scientist who has grown fond of the prize microbes in his petri dish», courte préface de l’auteur dans l’édition originale.

- 2. Ainsi que le fait remarquer le texte de présentation du 9e congrès international sur l’étude des rapports entre texte et image: 3. Neuvième art: un choix terminologique ambigu. Suite à Thierry Groensteen qui ironise sur le statut de la bande dessinée (Un objet culturel non-identifié, 2006, Paris: Éditions de l’An 2), Jessie Bi du site Du9 (www.du9.org) lui appose cet euphémisme, «[…] du constat d'une bande dessinée de plus en plus heureusement protéiforme et semblant défier toute tentative de définition.» (communication personnelle de l’auteur)

- 4. L'éditeur américain de La guerre d’Alan a par ailleurs réalisé un court film montrant la surprenante technique de dessin avec laquelle travaille Guibert sur ce projet: un traçage à l’eau, sur lequel l’encre agit à titre… de révélateur

- 5. Je remercie Samuel Archibald pour la suggestion de ce parallèle entre médium d’«apparition» et figure du spectre.

Ajouter un commentaire