Daniel Clowes. La ligne autoréflexive

L’amateur de B.D. qui revient de la bibliothèque ou du comic book store de son quartier avec sous le bras quelques albums de Dan Clowes, se délectera probablement dans un premier temps des encrages doux et minutieux, des aplats de couleur et des trames, entrera dans l’intimité des jeunes punkettes complexées et enamourées de Ghost World, de quadragénaires éconduits ou aigris, comme dans un gant de velours; mais sans aucun doute, dans un second temps, les sourcils se fronceront: cet univers intimiste se rompra, tout deviendra plus opaque, la cruauté et l’horreur apparaîtront. En effet, l’univers de Clowes ne manquera pas d’évoquer au lecteur, dans ses planches les plus sombres, l’horreur burlesque des années cinquante des Tales from the Crypt ou de Twilight Zone. Or, cette rupture de ton, qui caractérise les albums de l’auteur, est déjà en germe dans la ligne. Les romans graphiques et, plus largement, la bande dessinée américaine alternative de ces deux dernières décennies, révèlent un medley de «styles», une multitude d’identités graphiques remarquables, que seul, peut-être, le foisonnement de l’ère des pionniers du strip du début du vingtième siècle a proposé. Cependant, pour ces deux générations qu’un siècle sépare, les motivations diffèrent: si la première, recensée par Martin Sheridan dans son Comics and their Creators en 1944 (1971), répondait dans la plupart des cas à l’appel lancé par les magnats de la presse, les auteurs actuels se placent, eux, dans une rupture thématique, narrative et graphique avec la bande dessinée mainstream qui domine le marché. C’est au sein de cette bande dessinée alternative que s’est épanoui, depuis la fin des années quatre-vingt, Dan Clowes et, c’est à l’heure où la bande dessinée américaine, pourtant précoce en son temps, tend à entrer enfin dans une ère de maturité, qu’il est possible d’envisager l’étendue de l’œuvre du père de Lloyd Llewellyn (Clowes, 1989), comme une proposition de réflexion sur le médium même de la bande dessinée. Cette proposition de réflexion sur ce que l’auteur considérait, il y a quelques années encore, comme «la forme artistique la plus progressive de cette fin de siècle», apparaît clairement dans Pussey! (Clowes, 1995), mais est en germe dès ses premières publications et reste une constante de tous ses albums tant dans le fond que dans la forme. Il n’est donc pas inopportun de revenir sur l’identité graphique de Dan Clowes en considérant le style de ce bédéiste d’avant-garde comme une ouverture à l’autoréflexivité —tant dans ses encrages que dans la mise en page de ses différents opus— dans un recours récurrent à la rupture. L’amateur de B.D. qui introduisait cet article, donc, rentré chez lui avec ses emplettes, ne pourra s’empêcher de remarquer, en parcourant le corpus des œuvres de Clowes, qu’avant les courbes douces des albums plus récents, dans les fines lignes brisées des mésaventures de Lloyd Llewlellyn —parodie du héros de film noir, partagées entre l’influence graphique post-punk, l’influence de la bande européenne et celle des récits courts d’EC Comics— sommeillent déjà quelques motifs récurrents des récits de l’auteur. Certes, les femmes sont l’une des constantes réflexions des albums de Clowes, mais, servant la présente problématique, le créateur, le super-héros et le dessin en lui-même, sont régulièrement vecteurs de mise en abîme de la bande dessinée dans ses récits, et offrent donc un premier degré de lecture de la dimension autoréflexive du travail de Dan Clowes.

Les indices semés dans l’univers de Lloyd Llewlellyn lancent le lecteur sur des pistes qui l’amènent aux futurs albums de Clowes: ne peut-il entrevoir dans le personnage de Herk Abner et son petit homme de l’encrier, le père cartooniste oublié de David Boring (2000), de manière plus intimiste, le dessinateur de Caricature (1998), ou le transfuge, Dan Pussey? The Death-Ray (2011) ne contient-il pas une part des super(anti)héros que croise Llewlellyn: le «Baroudeur américain» dopé ou l’amnésique «Vaar l’on», le M. Muscles du Cirque des Rigolos Brothers, ou encore de la «Griffe jaune1», de «Black Nylon», et plus largement des produits d’Infinity comics?

Plus que tout autre chose, le dessin est indice chez Clowes. De la marque de la «confrérie sacrée de farceurs, de plaisantins et d’ambassadeurs du rire2» à laquelle aura affaire Llewellyn au logo omniprésent de «Mister Jones» gravé dans la plante du pied du protagoniste de Like a Velvet Glove Cast in Iron (1993), l’entrainant dans un jeu de piste dominé par une étrangeté des plus Lynchéiennes, Clowes réinsuffle du sens dans l’image omniprésente qui accompagne ad nauseam le lecteur du vingt-et-unième siècle, jusqu’à devenir insignifiante. Qu’elles soient photographies, logos, graffitis, caricatures, vignettes de BD, films ou de télévision, il les disperse dans ses planches et les adaptent au support.

Enfin, que dire du discours de Lloyd Llewellyn, lorsqu’au détour d’un récit (Vipère de béton) celui-ci passe de son habituelle narration à la Double Indemnity de Wilder, au véritable réquisitoire autoréflexif sur la bande dessinée —«Je déteste les gens qui n’aiment pas la BD… Je les déteste! Le monde est rempli de minus qui ne reconnaîtraient pas une forme artistique intrinsèquement dynamique si elle leur flanquait une bonne claque!!»— (Clowes, 1989, p.186.) ou du titre onomatopéique #$@&! sinon qu’ils annoncent la réflexion qu’il distillera beaucoup plus subtilement dans les encrages de ses planches à venir.

Si The Death-Ray, Mister Wonderful (2011), Wilson (2010) ou David Boring opèrent au sein d’un même récit, et pour des motivations différentes, des variations graphiques, c’est sans nul doute, Ice Haven (2005) qui cristallise cette problématique du travail de la ligne autoréflexive de Dan Clowes.

Dans cet album, qui parcourt les différentes existences des habitants de la ville éponyme, offrant à chacun un ou plusieurs récit(s) court(s), le regard du lecteur est, dans un premier temps, confronté à une disparité graphique: Clowes utilise plus d’une dizaine de «styles» différents qui varient entre eux de par des emprunts d’identité graphique, une modification des couleurs dominantes ou un passage à la bichromie. Ainsi, les «chapitres» consacrés aux enfants, sont caractérisés par un encrage naïf proche de celui des Peanuts de Schultz, ou, récit emboîté du contenu d’un vieil album relatant dans le style des «true crime comics» des années cinquante, le fait divers macabre —«La véritable histoire de Leopold et Loeb»— qui inspira à Clowes cet album et, dont la mise en page, plus saturée, offre une rupture supplémentaire: les planches changent de rythme et passent de deux à trois strips superposés. Digressions thématiques autour d’un détail ou réflexions ouvertes insérées dans le récit, quelques planches consacrées au court récit donnant vie au lapin en peluche bleu du petit voisin, ou la parodie de la série d’animation des années soixante, The Flintstones, invitent à une pause narrative de la même façon que le cartooniste offre une pause entre deux articles au lecteur du journal.

Loin d’être une simple suite d’effets esthétiques, l’hétérogénéité graphique dans Ice Haven interroge en profondeur le support et plus précisément les possibilités de narration de la bande dessinée. Clowes fait reposer la narration de son album sur deux procédés narratifs différents: il allie l’économie du strip de presse aux possibilités de développement qu’offre l’absence de format arrêté du roman graphique. Le format horizontal et la référence au strip de presse, qui entrent en rupture avec une bonne part du corpus de l’auteur —qu’il interroge volontairement ou involontairement la généalogie du neuvième art— renvoient inévitablement à tout un pan de l’histoire de la bande dessinée américaine, à une narration qui se construit sur une logique d’efficacité: l’espace réduit, longtemps réservé aux strips quotidiens des journaux, comme le nombre de vignettes et la quantité restreinte de texte devaient à la fois faire avancer l’histoire, développer intrigue et personnages, tenir le lecteur en haleine jusqu’au lendemain et garder une certaine indépendance. Interrogé sur ce format, Milton Caniff résumera: «Two paragraphs of conversation and three drawings, and that’s it3». Le strip de presse qui répond à une série de contraintes va à l’essentiel —peut-on y voir dans certains cas la survivance de la dimension emblématique de la gravure de presse?— alors que le comic book et plus encore le roman graphique dont le format tend à une liberté spatiale ont la possibilité d’étirer le temps, de distiller celui du récit. C’est dans cette même logique d’efficacité que peut-être envisagée la simplification graphique des personnages que Clowes emprunte à Schultz et plus largement aux strips de presse. Ce principe «de ne donner de l’objet que ses caractères essentiels, en supprimant ceux qui lui sont accessoire» (Töppfer, 2003: 9) fut l’une des bases de la littérature en estampes, et cette leçon tirée de l’Essai de physiognomonie de Töppfer s’adapte particulièrement bien, en ce point, à la logique graphique adoptée par les cartoonistes:

Cette facilité qu’offre le trait graphique de supprimer certains traits d’imitation qui ne vont pas à l’objet, pour ne faire usage que de ceux qui y sont essentiels, le fait ressembler par là au langage écrit ou parlé, qui a pour propriété de pouvoir avec bien plus de facilité encore, dans une description ou dans un récit, supprimer des parties entières des tableaux décrits ou des évènements narrés, pour n’en donner que les traits seulement qui sont expressifs et qui concourent à l’objet. […] il est incomparablement avantageux lorsque, comme dans une histoire suivie, il sert à tracer des croquis cursifs qui ne demandent qu’à être vivement accusés, et qui, en tant que chaînons d’une série, n’y figurent souvent que comme rappels d’idées, comme symboles, comme figures de rhétoriques éparses dans le discours et non pas comme chapitres intégrants du sujet. (2003: 12)

L’espace réduit du strip amène donc inévitablement à une narration plus synthétique, soit par une plus grande simplicité, soit par une cohabitation plus poussée du texte et de l’image.

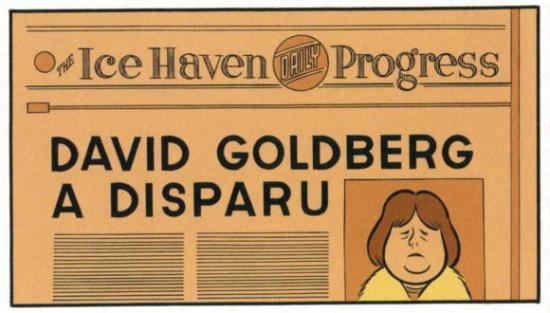

Cependant, Clowes, en associant ces deux dimensions différentes de la narration en bande dessinée, n’a pas pour objet de quitter l’aisance du roman graphique pour retrouver les contraintes narratives du strip de presse, mais au contraire, d’inviter dans la planche une sophistication narrative que lui permet cette hétérogénéité. Ice Haven présente donc, chapitre après chapitre, dans une série de ruptures graphiques parfois très subtiles, les tribulations d’une dizaines de ses habitants: Random Wilder le poète raté, Vida et sa grand-mère, voisines du poète et elles-mêmes poétesses, Violet Vanderplatz qui rêve de retrouver l’homme dont elle est éperdument amoureuse, Charles, le jeune demi-frère de Violet, secrètement amoureux de celle-ci, et son ami Carmichael, rassemblé par la toile de fond du kidnapping du jeune David Goldberg. À ceux-ci s’adjoignent les apparitions de M. et Ms. Ames, venus enquêter sur le kidnapping, l’officier Kaufman, l’épicier asiatique, la libraire et le critique de BD Harry Naybors.

Le traitement graphique de chacun de ces segments participe à l’identification du narrateur, parfois en complément du texte, d’abord celui du titre qui introduit chaque segment, puis celui des récitatifs à la première ou troisième personne et en dernière instance du texte des bulles. L’identification du narrateur met en évidence une interrogation que pose la nature même de la bande dessinée, associant texte et image. Le recours au texte récitatif, dans Ice Haven, varie d’un segment à l’autre: l’utilisation du texte suit la bipolarité de la narration en image, partagée entre la logique du strip et celle du roman graphique. La narration intrinsèque au récit écrit est, par exemple, très présente chez les personnages féminins de Violet et Vida, ou encore chez le détective Ames, et relate alors les évènements, abrite les descriptions et trahit les pensées des protagonistes. Elle est en revanche totalement absente des strips qui se consacrent aux enfants où le texte n’est présent que dans les bulles, notamment des monologues de l’enfant, qui constituent le message déterminant de ces planches, au même titre que dans les Peanuts.

Seul, donc, dans quelques-uns de ces segments, le texte participe à l’identification d’un narrateur, permettant de répondre aux simples questions «Qui parle? Qui raconte cette histoire?», et c’est alors l’image, et plus précisément la ligne et la couleur, qui vont suppléer à cette absence textuelle identificatrice, au sein de la narration générale fragmentée de cet album. Clowes développe par ce biais l’idée de «point de vue par la ligne», et développe la dimension romanesque du «roman graphique» qui n’était jusque là mentionné dans cette étude que pour ses qualités formelles.Par son hétérogénéité narrative, Ice Haven use de moyens propres à la littérature, disloque le récit et développe, segment après segment, une multiplicité de points de vue qui pourrait se rapprocher de l’évolution qu’a pu subir la narration romanesque au cours du vingtième siècle chez Gide, dans le Nouveau Roman, chez Joyce, en Europe, ou de ce côté de l’Atlantique, chez Faulkner. Ce dernier exemple est d’autant plus prégnant que l’idée de narration déployée par Clowes d’une multiplication de points de vue qui se construirait tant par l’intervention du texte que par l’évolution de la ligne, se rapproche de ce que Faulkner met en place au sein de la narration, en 1929, dans The Sound and The Fury et plus particulièrement dans l’évolution de cette technique atteignant, en 1930, la mise en page de As I Lay Dying. Dans cet autre roman de Faulkner, chaque chapitre, que le patronyme du narrateur s’y exprimant nomme, représente au sein du roman une rupture narrative, un changement de narrateur, mais aussi une rupture stylistique, puisque la quinzaine de personnages qui entourent le dernier voyage d’Addie Bundren se succèderont et s’exprimeront avec le vocabulaire et la verve qui leur sont propre. Cette idée de littérature que développe Faulkner résonne dans la mise en page du roman graphique de Clowes où le titre de chaque chapitre indique le personnage sur lequel se centre la narration, se distingue par une identité graphique propre et une utilisation du texte particulière. Les récitatifs à la première personne de Violet, Vida et Ames, et les soliloques de Charles, ne déclinent-ils pas la technique littéraire du «monologue intérieur»?

Mais il s’agit d’un récit en images. Dans le second volume de son Système de la bande dessinée (2011), Thierry Groensteen distingue dans la personne de l’auteur, derrière un narrateur fondamental, trois instances d’énonciation que convoque le récit dessiné: le narrateur, le monstrateur (concernant la mise en image, terme emprunté à André Gaudreault) et le récitant (la voice-over, les récitatifs). Ces instances sont clairement définies dans la narration de l’album de Dan Clowes. Toutefois le travail graphique du monstrateur par son instabilité identitaire et les références qu’il convoque, insuffle un «effet de distanciation» dans la lecture et invite une autre théorie, cette fois de Philippe Marion, celle de «graphiation» qu’il développe dans sa thèse Traces en cases: la ligne en tant que telle se démarque, «s’autodésigne» (1993, p. 26). Or, si le travail du dessinateur est palpable, puisque celui-ci change de mise en page, d’identité graphique, de couleur, d’une planche à l’autre, la ligne invite alors un degré supplémentaire d’autoréflexivité, de réflexion sur le médium même de la bande dessinée, cette fois dans la narration de l’album.Tant par les thèmes intimistes qu’il aborde, la dimension autobiographique des personnages et des évènements qui ponctuent son œuvre, que par le ton décalé et la sophistication de leur mise en image, Dan Clowes s’inscrit dans une bande dessinée éminemment alternative. Mais c’est le constant regard qu’il porte vers le passé, la culture populaire des années cinquante, soixante et soixante-dix, vers la généalogie du mode d’expression qu’il tend à faire évoluer et la réflexion sur le support même de la bande dessinée, les possibilités narratives de ce médium et les différents formats qui l’ont modelé, qui transpirent dans les encrages de ce bédéiste. En associant à ses récits, par la ligne autoréflexive, une interrogation permanente sur la bande dessinée, il fait figure de proue au sein d’une génération d’auteurs d’avant-garde comme Chris Ware ou Seth, qui font définitivement entrer, cette fois-ci par l’image, le neuvième art dans une maturité légitimée jusque-là principalement par les thèmes qu’il pouvait traiter.

Les directeurs du dossier tiennent à remercier chaleureusement Alvin Buenaventura, agent de Daniel Clowes, qui leur a accordé une autorisation de reproduction d'extraits des oeuvres de ce dernier.

Bibliographie

CLOWES, Daniel, Caricature, Seattle, Fantagraphics, 1998.

____, David Boring, New York, Pantheon, 2000.

____, The Death-Ray, Montréal, Drawn & Quarterly, 2011.

____, Ice Haven, New York, Pantheon, 2005.

____, Like a Velvet Glove Cast in Iron, Seattle, Fantagraphics, 1993.

____, Lloyd Llewellyn, Seattle, Fantagraphics, 1989.

____, Mister Wonderful, New York, Pantheon, 2011.

____, Pussey!, Seattle, Fantagraphics, 1995.

____,Wilson, Montréal, Drawn & Quarterly, 2010.

GROENSTEEN Thierry, Bande dessinée et narration, Système de la bande dessinée 2, PUF, Paris, 2011.

HARVEY, ROBERT C., Milton Caniff: Conversations, Jackson, University Press of Mississippi, 2002.

MARION. Philippe, Bande dessinée et narration, Système de la bande dessinée 2, Paris, PUF, 2011

SHERIDAN, Martin, Comics and their Creators, New York, Luna Press, 1971 [1944].

TOPFFER, Rodolphe, Essai de physiognomonie, Paris, Kargo, 2003.

Ajouter un commentaire