Alors, nous avons imaginé une machine qui affiche des messages (que, à cause de leur breveté, nous pouvons nommer des ‘tweets’) lorsqu’il y a un espace consacré pour le faire (que, à cause de sa colonisation par des tweets, nous pouvons nommer un ‘twitter’. Cette machine, la machine à tweets, se ramène difficilement à l’expression purement orale, une fois qu’elle s’habitue à s’exprimer par l’écrit.

Nous avons aussi identifié les influences qui actent sur ces machines (car il en faut plusieurs pour qu’un twitter peut apparaître- une machine à tweets en isolement, c’est un artiste de graffiti). Elles sont nourries par les mèmes provenant de l’internet ; elles sont informées par des conventions de conversation qui trouvent leurs racines dans les listserv et fora au début de l’ère numérique.

Mais tout cela expliqué, comment lire le Paper Twitter, l’unique produit de cette collaboration entre machines ? C’est-à-dire, est-ce qu’il y a une stratégie de lecture qui permet de comprendre quelque chose de cette collection d’énoncés que nous n’aurions pas compris autrement ? Est-ce qu’un twitter, en général, peut-être un espace neutre pour la transmission d’idées, ou est-ce que le format doit influencer le sens ?

Pour répondre à cette question, nous allons souligner trois caractéristiques du Paper Twitter, et discuter leurs impacts sur la lecture.

1. Un lien à un temps et un lieu particulier

Sur le site Twitter, le message est encodé en impulses électriques et transmis par des fils jusqu’à l’écran du lecteur/destinateur, où il fait l’objet d’une récréation. Bien que l’auteur tape les touches qui forment le message, il n’y a aucun lien physique qui le lie à son message. Dans le cas du Paper Twitter, les lettres inscrits sont l’issue de la main de l’auteur- il a été en contact physique avec le papier et le crayon. Si l’on garderait les messages pendant assez longtemps, on créerait un genre de ‘time capsule’ qui ne comportera pas simplement une représentation du zeitgeist du temps et du lieu de la création, mais des artefacts tangibles de l’esprit de ce temps.

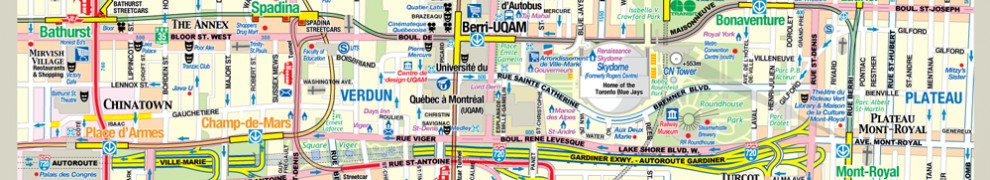

À remarquer : des références à des lieux locaux (qui peuvent disparaître au fil des années), l’utilisation d’argot local (qui peut changer selon le lieu et le temps).

2. Une collaboration active et présente

Sur le site de Twitter, les autres participants sont à distance, souvent pas reconnaissables, obscurés derrière l’anonymat impliqué de l’internet (où l’on n’est jamais trop sûr de qui c’est à l’autre bout du fil). Dans la création d’un Paper Twitter, par contre, les participants sont tous présents dans la même salle, et peuvent voir en temps réel l’impact de leurs messages sur d’autres machines. Bien que les deux Twitters, en- et hors-ligne, fusionnent l’orale et l’écrit, c’est juste celui hors-ligne qui sait intégrer le non-verbale : les expressions, les émotions, et les autres moyens de communication qui passent ni par l’écrit, ni par l’orale.

À remarquer : l’écriture à la main qui peut trahir l’état émotionnel de la personne qui a écrit, les réponses qui référencent le corps ou la présence physique d’une autre personne

3. Un œuvre clos

Twitter en ligne n’est pas terminé. Un jour, peut-être, le site va fermer, et l’œuvre aura atteint sa fin, et on pourra parler de son début, son milieu, et son fin. Pour l’instant, par contre, c’est un œuvre ouvert, qui va continuer d’évoluer hors le control d’un utilisateur un particulier, une manifestation de l’esprit de la culture à laquelle il appartient. Le Paper Twitter, par contre, représente une collection finie de messages, une collection même pas très grande- une collection tout à fait lisible par une personne. À cause de sa clôture, nous pouvons parler d’une narration- un début, un milieu, une fin- qui ressort de l’ensemble d’interventions. Ce n’est pas juste une image fixe du passé, mais plutôt une vidéo. Il met en scène non pas seulement les pensées d’un groupe particulier à un moment donné, mais aussi leur évolution dans un espace délimité.

À remarquer : des conversations où quelqu’un change d’avis, des conversations qui restent non-terminées, des personnes qui arrêtent d’intervenir.

Alors voilà. Il y a des différences importantes entre Twitter, tel qu’on le connaît en ligne, et Paper Twitter comme on a créé à Kingston. Paper Twitter n’est pas neutre : c’est un objet d’art ancré dans un présent bien délimité. On pourrait constater que cette clôture limite le Paper Twitter et même lui enlève son unique intérêt: si c’est pas en ligne, que peut-il ?

Au contraire, je constate que Paper Twitter nous permet d’intérroger nos moyens de communication hypertextuel, et le recentre sur notre état naturel d’immanence physique, par lequel la communication à travers la distance et le temps doit être délibéré : le produit d’un effort particulier, et non pas un hasard. Le texte est de plus en plus présent dans notre monde actuel, mais le milieu dans lequel il existe n’est pas neutre. En sortant les tweets de leur environnement attendu, on comprend mieux l’impact de cet environnement sur la manière dont ils sont compris.