J’ai déjà fait allusion sur ce blogue à l’espace numérique, une espèce d’espace hypothétique qui sert au milieu d’échange pour les internautes branché-es sur les réseaux sociaux. Dans cet article, je m’inspire des propos de Christiane Lahaie dans son texte « De l’espace, du lieu, et de la nouvelle » paru dans Ces mondes brefs. Pour une géocritique de la nouvelle québécoise contemporain en 2009 (L’instant même), afin de dessiner quelques contours de l’espace numérique tel qu’expérimenté par les utilisateurs des réseaux sociaux. Il faut souligner d’emblée que Lahaie se concentre sur la représentation de l’espace dans la fiction, surtout dans la nouvelle, mais cette exploration vise à une transposition de ses observations dans le registre des réseaux sociaux.

Lahaie commence son article en remarquant que « tout être humain peut concéder que l’espace constitue ce qui lui permet de se mouvoir et d’exister » (24). Elle précise qu’il y a deux conceptions de cette notion de l’espace, l’un « milieu concret et tangible » (24) au sein duquel une personne existe, déambule, etc., et un autre, « géométrique » (24) qui serait le produit de la pensée pure. Toutefois, « on peut imaginer un espace vide » (24) dans l’une de ces conceptions aussi bien que dans l’autre, mais « pas de concevoir des corps en dehors de tout contexte spatial » (24).

Je postule qu’un tel contexte spatial est nécessaire aussi dans le cas des messages éléctroniques tels que les tweets, mais ce contexte spatial existe quelque part sur l’axe qui relie l’espace physique et l’espace imaginaire, et non pas à l’un de ses pôles. Évidemment, parce qu’il s’agit d’un message écrit, il faut un espace où peuvent s’afficher les caractères composants, une espace qui existe normalement en deux dimensions sur l’écran. Par contre, au delà de l’espace physique qu’occupent les mots du message, il y a un espace purement hypothétique où déambulent les ‘profils’ (ou les personnages, pour emprunter un terme aux études romanesques) et où ils entrent en contact les uns avec les autres : on comprend cet espace, normalement, comme l’infrastructure du site, notamment le flux d’actualité, la messagerie, la page de profil, etc.

Il ne faut pas confondre l’espace physique de la page (le simple texte) et l’espace imaginaire qui ordonne sa configuration — le premier est fixe, objectif comme une page d’un livre qui est perçu de la même manière par tout observateur (même si l’interprétation de son contenu va varier), et le deuxième est fluide, subjectif de la même manière que le format attendu d’un ouvrage (même si ces normes changent à travers le temps et la culture de production). Il reste que le message électronique ne peut pas exister sans un écran pour l’afficher, ni sans un site pour le mettre en contexte (donner le nom de l’auteur, l’heure, la date, etc.), mais l’espace qu’occupe ce message est le produit des deux en contact, ne se situant ni de l’un ni de l’autre côté de la dichotomie dessinée par Lahaie.

Lahaie poursuit sa réflexion en commentant le « fameux esprit des lieux » (28). La « géocritique » telle que conçue par Lahaie n’écarte pas cette idée pourtant qualifiée d’« anthropomorphique » (28), par laquelle un endroit peut transmettre une émotion ou un sentiment à un occupant. Lahaie reconnaît aussi, comme les praticiens de site-specific theatre que « l’espace se voit investi de manière subjective par les êtres humains » (31) et donc que « les êtres et leur milieu de vie deviennent interdépendants » (32).

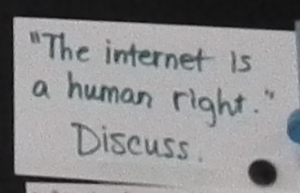

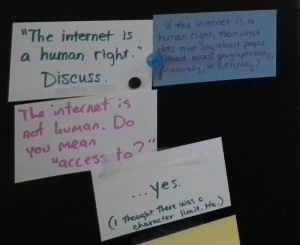

Ici encore, il est possible de relier cette conception de l’espace et celle, posée en principe, d’un espace numérique. Les lieux, ou plutôt les sites, sur l’internet sont aussi investis par leurs habitants d’un certain caractère, et ce caractère est enfin le produit d’une interaction entre la mise en page physique (comment les messages sont-ils organisés sur l’écran, quel paratexte se présente avec eux, quel longueur de message est permise, etc.) et l’espace imaginaire à travers lequel déambulent ses utilisateurs. Il est assez simple de saisir ce point pour les personnes ayant une expérience des réseaux sociaux : la mise en page physique influence le type de contenu que l’utilisateur affiche, et le type de contenu affiché va influencer le forme des futures mises à jour de l’infrastructure physique. C’est-à-dire que le format physique de Twitter, par exemple, privilégie les messages courts, adressés à un destinataire précis ou insérés au sein d’une discussion particulière (une discussion délimitée par l’inclusion dans chacun de ses tweets composants d’un mot-clique). En même temps, le fait que la plupart des éléments de contenu sur le site s’insèrent dans l’une ou l’autre de ces catégories, autrement que l’espace imaginaire favorise l’émission de tels messages, va influencer le forme physique du site dans le futur.

Il y a un deuxième élément pertinent à cette piste d’analyse, et c’est la dimension humaine. Il y a l’espace physique qui ordonne le format des messages et un espace imaginaire qui influence leur contenu, mais pour médiatiser entre ces deux pôles, il faut des êtres humains. En principe, le format des messages et leur contenu attendu se combinent pour attirer ou repousser certains types de personnes, qui eux vont assurer la médiatisation de différentes manières entre le medium et le message.

Dans le cas de Twitter, nous pouvons considérer la prépondérance de journalistes et de politologues : ils sont là, pour la plupart, parce que les messages sont courts (et alors facilement et rapidement lisibles), et leur présence influence le type de contenu qui y est affiché (c’est-à-dire souvent journalistique ou politique). Si on changeait de manière importante le contenu des messages (par exemple en bloquant tous les journalistes), l’espace numérique de Twitter serait altéré de façon importante. En même temps, si on changeait de manière importante la forme du medium (par exemple, permettre 280 caractères), il se pourrait que les journalistes quitteraient, provoquant un changement semblable, mais par une voie opposée. Dans le fond, ce qui reste, c’est que l’espace numérique que je dessine n’est pas la simple interaction entre un espace physique et un espace imaginaire, mais la médiatisation de cette interaction par une personne observatrice/participante.

Il n’y a rien de nouveau dans cette théorie de l’importance de l’observateur humain par rapport à la réalisation d’un espace, soit physique soit imaginaire, dans l’oeuvre littéraire. Lahaie, en fait, consacre une partie majeure de son texte exactement à ce phénomène. Elle souligne que les géographes préfèrent « l’étude des liens ontologiques et culturels entre l’humain et son milieu, entre l’individu et les lieux qu’il choisit de configurer à son image » (35). Elle énumère quelques manières dont l’humain peut investir son espace avec le sens : à travers la mémoire (individuelle ou collective) ou l’identité, par le passage ou l’occupation d’un endroit, par la représentation ou par l’évocation, par la narration ou par la description (37-38).

Toutes ces possibilités peuvent se manifester aussi dans l’interaction d’un utilisateur avec d’autres utilisateurs sur Twitter : un utilisateur peut préciser son endroit physique lors de l’envoi d’un message, où l’envoyer sans indice à son emplacement physique. Il peut passer beaucoup de temps sur le réseau, ou très peu. Il peut parler des sujets qui évoquent la mémoire collective d’une société ou des banalités. C’est l’utilisateur, en combinaison avec la mise en page et les messages d’autres utilisateurs, qui investit le réseau avec un sens, un sens qui va varier justement selon les utilisateurs.

Enfin, il faut ici faire un dernier rapprochement entre la théorie littéraire de Lahaie et la théorie d’un espace numérique que dont je dessine quelques contours dans ce texte. Lahaie conclut dans son chapitre que la manière dont l’écrivain représente l’espace doit varier selon le format de l’ouvrage en question : dans la nouvelle, à cause de sa brièveté, le lecteur va « dégager des constellations verbales » (61) d’une manière semblable à l’interprétation d’un poème, au lieu de suivre le fil d’une longue narration qui met les évènements dans un ordre à peu près chronologique (malgré des analepses et des prolepses, par exemple). Également à cause de sa brièveté, la nouvelle tend à une généralisation et une généricité des lieux, c’est-à-dire, de parler d’une gare de train, au lieu d’une gare de train en particulier. Dans un texte court, dit Lahaie, en citant Verley, « l’abstrait prime sur le concret » (64).

Est-ce le cas sur Twitter, où les messages sont même plus courts que la plupart des poèmes ? Résumons le parcours jusqu’ici : l’espace numérique de Twitter émerge de l’interaction entre le medium (mise en page physique) et le message (culture imaginaire), médiatisée par un utilisateur. Ici, par contre, nous passons d’une description de l’espace numérique qu’occupe Twitter à une théorie entourant la représentation de l’espace dans le texte d’un auteur précis. À cet égard, il y a une innovation importante qui distingue une telle représentation numérique d’une représentation littéraire, cela étant l’hyperlien.

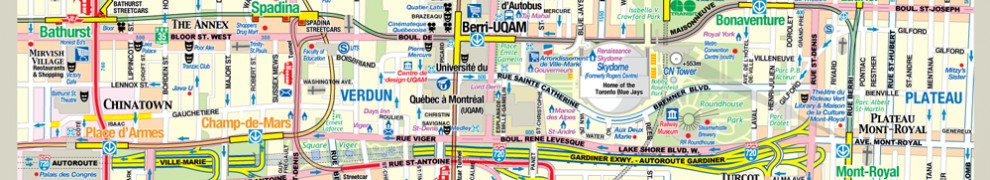

Certes, Twitter limite un message à 140 caractères, mais à l’aide d’un hyperlien, un seul caractère peut renvoyer à un autre texte qui fournit des informations supplémentaires, et qui enracine le lieu évoqué dans le texte dans un lieu réel. Je parle des applications tels que ‘FourSquare’, qui permet à un utilisateur d’encoder sa position géographique dans son message. Dans 140 caractères, selon Lahaie, un utilisateur serait limité à une évocation très générique du lieu où il se trouve: « At Tim’s at Guy and de Maisonneuve», par exemple. Dans un texte littéraire, si le lecteur connaît l’endroit, il aura une idée de la réalité de l’endroit mentionné, mais s’il agit d’un lecteur n’ayant jamais quitté la ville de Sherbrooke, par exemple, il n’aurait qu’une idée très générique de ce restaurant. Dans un texte numérique, par contre, si l’auteur met un lien à une page FourSquare de ce restaurant Tim’s, le lecteur peut voir des photos, une carte, et même quelles autres personnes y sont en même temps. Bien sûr, ces informations auront un impact différent sur un lecteur qui connaît le restaurant et la ville de celui qu’il aura sur un lecteur qui ne les connait pas, mais il s’agit quand même d’une rupture importante avec la théorie littéraire classique.

Alors, il y a des résonances et des ruptures entre la conception de l’espace dans le littéraire chez Lahaie, et mon idée de l’espace numérique dessinée ci-haut. Ce sont, bien entendu, les ruptures qui feront l’objet de mes futures réflexions.