Il ne fait aucun doute que la lecture d’un hypertexte constitue une expérience différente de la lecture d’un texte imprimé. On a souvent argué par exemple que l’écran d’ordinateur se prête mal à une lecture soutenue. D’abord utilitaire, celui-ci conviendrait davantage à une activité lecturale brève et en surface. Il semble approprié de remettre en question ce jugement hâtif; la lecture d’un texte sur ordinateur, comme l’appréhension de tout nouveau média, ne requiert-elle pas plutôt une certaine modification des habitudes de lectures ? De fait, la lecture hypermédiatique s’effectue dans une série de tensions avec l’acte de lecture du texte imprimé qui ne sont pas sans conséquence sur le parcours lectural de l’internaute. Ce qui rend la lecture d’une oeuvre hypertextuelle problématique, ou à tout le moins malaisée, c’est certainement ce décalage qui existe entre les conventions relatives au texte sur papier et la venue de nouvelles pratiques d’écriture et de lecture, pratiques rendues possibles par le support électronique. Pour questionner et analyser les tenants et aboutissants de cet écart, nous avancerons comme hypothèse que l’auteur hypermédiatique, bien conscient de ce phénomène, exploite les divers potentiels de tension entre le texte imprimé et l’hypertexte. Son écriture peut mobiliser un dialogue entre les deux textualités, dialogue occupant une place centrale dans l’économie de l’hypertexte, allant de la filiation manifeste avec certains auteurs célèbres jusqu’à la mise à distance des formes d’écritures imprimées. Bien plus, il semble que cette exacerbation du dialogue entre les médias constitue l’un des procédés de rétention du lecteur les plus fréquents dans la pratique hypertextuelle. Ainsi, l’un des intérêts majeurs que représente la lecture d’un hypertexte résiderait dans le dialogue métatextuel et implicite que cette nouvelle pratique d’écriture entretient avec les formes qui la précèdent. À l’aide de quelques oeuvres tirées du site de Philippe De Jonckheere, Désordre, et plus particulièrement par le biais de sa Tentative d’épuisement de tentative d’épuisement d’un lieu parisien de George Perec, il s’agira de relever et d’analyser quelques modalités de ces mises en tension. Nous nous arrêterons d’abord aux filiations que Jonckheere tisse avec certains auteurs admis au panthéon de La grande littérature afin d’établir quelles sont les conséquences d’une telle pratique sur l’acte de lecture. Ensuite, nous examinerons en quoi le site de Jonckheere constitue une mise en recueil hypermédiatique et nous tenterons de déterminer quels sont les modalités de lecture associées à ce type de construction. Malgré le titre donné à son site, lequel tend à rejeter l’idée d’une cohérence ou encore d’une interaction entre ses parties, l’auteur opère une mise en recueil hypermédiatique, notamment par les convergences thématiques qui se manifestent sur son site Web. Nous verrons que la démarche artistique de Jonckheere est teintée d’un certain ludisme, lequel apparaît être un moteur essentiel à la navigation des internautes sur cette toile où ils risquent de s’engluer, mais aussi de trouver un plaisir de lecture nouveau.

Filiation et réécriture transmédiatique

« Le texte de Cervantès et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second est presque infiniment plus riche. (Plus ambigu, diront ses détracteurs; mais l’ambiguïté est une richesse). »

- Jorge Luis Borges, Fictions, Gallimard (folio), Paris, 1965, p. 49.

La reprise des classiques de la littérature par les artistes hypermédiatiques est une pratique fréquente. Le plus souvent, l’artiste ajoute un support visuel au texte, dynamique ou statique. La reprise transmédiatique du poème L’horloge de Baudelaire, par Julie Potvin, est un exemple représentatif de cette pratique. Ce type de réécriture transmédiatique, s’il constitue un hommage à l’auteur du texte d’origine, n’en est pas moins un tremplin pour l’artiste hypermédiatique soucieux d’attirer l’attention des internautes. Ainsi, les filiations littéraires méritent d’être envisagées comme procédé de rétention du lectorat. Nous aimerions nous pencher sur un cas aussi problématique qu’intéressant, celui de la Tentative d’épuisement de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec, par Philippe De Jonckheere.

Dans cette oeuvre, Jonckheere reprend textuellement le texte de Perec à la manière de Pierre Ménard, qui retranscrit intégralement certaines parties du Don Quichotte de Cervantès dans une nouvelle de Jorge Luis Borgès. Pas une virgule, pas un seul mot du texte original n’est changé. À première vue, l’entreprise semble mal venue, voire inintéressante, d’autant plus que le texte de Perec refuse le régime narratif au profit du recensement écrit d’un lieu parisien. Cependant, le projet mérite notre attention dans la mesure où il vise l’expansion transmédiatique du projet perecquien, c’est-à-dire la description, pour reprendre les mots de Perec, jusqu’à saturation de: « [...] ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance: ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages.» (Perec, 1975: 12).

La principale modification effectuée par Jonckheere au texte de Perec consiste en l’activation de certains mots qui deviennent des hyperliens. Ces quelques 800 hyperliens opèrent plusieurs glissements et extensions de sens par rapport au texte d’origine. À propos de sa démarche et des liens qu’elle entretient avec le projet perecquien, Jonckheere signale que :

[c]ette reprise ne dispense évidemment pas de se procurer et de lire ce livre adventice, dans sa belle édition très sobre, à la modeste couverture cartonnée de gris. Au contraire. Cette page entend proposer, fidèle aux intentions de Georges Perec dans son texte, une lecture qui donne à voir tout à la fois les limites et l'absence de limites de ce type d'entreprises. (de Jonckheere, consulté le 11 juillet 2008).

Ainsi, Philippe de Jonckheere se propose de donner suite au projet perecquien qui consistait à faire l’inventaire d’un lieu. Ce recensement se traduit dans l’hypertexte par une exploration de l’espace Web qui est superposée à la première couche textuelle. Ainsi, le projet transmédiatique, s’il s’inscrit en continuité avec celui de l’oeuvre d’origine, infléchit nécessairement le sens premier par le changement de média qu’il implique. Jonckheere, à la volonté d’épuiser le lieu parisien décrit par Perec, ajoute celle d’épuiser l’espace virtuel dans lequel se situe son Désordre. Voici maintenant quelques exemples susceptibles d’illustrer ce dont il s’agit. À la fin du premier paragraphe, nous voyons l’hyperlien constitué par les mots bien d’autres choses encore. Ce lien mène à la page Web d’un magasin à grande surface dont le dicton est : « Tout pour trouver son bonheur ». Cet hyperlien contient une charge ironique que le texte imprimé ne porte pas en soi. Le sérieux de la tentative d’épuisement d’un lieu par les mots, démarche perecquienne par excellence, est mis en parallèle avec l’idée mercantile du tout disponible. Cet écart des visées, directement introduit par l’hypertexte, est exemplaire quant à l’intention qui sous-tend le travail de Jonckheere. Nous retrouvons ici l’essentiel du procédé développé par l’auteur et celui-ci est révélateur du potentiel sémantique d’un mot-hyperlien. Ainsi, la grande majorité des hyperliens créés opèrent par glissements de sens par rapport au texte original. Par exemple, le mot-hyperlien flèches, référant dans le texte de Perec aux panneaux de signalisation, donne accès à un site où l’on vend des arcs et des flèches. Toujours dans cet ordre d’idées, les mots-hyperliens «(feuilles, souvent jaunissants)» renvoient à un site Internet sur lequel sont disponibles les partitions de la célèbre pièce de jazz The Autumn Leaves. Une autre part de ces hyperliens renvoie à des oeuvres disponibles sur le web, externes au site de l’auteur. Par exemple, les mots «L'heure 10 h. 30» constituent un hyperlien qui mène à l’œuvre Industrious Clock: Mono Crafts 3.0 de Yugo Nakamura. Il semble que ce type de liens procède d’un certain ludisme favorisant sans aucun doute la rétention du lecteur au sein de l’oeuvre. À la fin de la première partie se trouve un exemple de l’extension du sens constitutive des hyperliens créés par l’auteur. Les mots «gare Montparnasse» renvoient à cette photo historique prise après qu’un train ait terminé sa course en pleine rue, en 1895 à la gare Montparnasse.

En quoi ce procédé contribue-t-il à la rétention du lecteur au sein de l’oeuvre hypertextuelle ? De plusieurs manières. S’il semble indéniable que la filiation à Georges Perec constitue en elle-même un procédé de rétention, celui-ci serait bien faible s’il ne s’agissait que de cela. Il a été montré jusqu’à présent que Philippe de Jonckheere endosse le projet de Perec, qu’il y ajoute des résonances propres au Web; bref, qu’il met en oeuvre un véritable dialogue transmédiatique avec l’écrivain. Ce dialogue, évidemment, n’est pas sans intérêt pour les lecteurs de Perec. En effet, alors que l’hypotexte perecquien donne à lire à la fois la possibilité et l’impossibilité liées à cette tentative de capture totale d’une parcelle de réel par l’écriture, le média électronique permet à Jonckheere d’aborder le problème d’une autre manière. En multipliant les ouvertures vers un hors-texte situé sur le réseau, Jonckheere propose un commentaire implicite quant à la nature de son média: Internet serait, entre autres choses, une tentative d’épuisement du réel, projet sans limites dont la fin est contingente, comme celle du texte de Perec. Comme l’écrit André Gaudreault à propos de la transécriture : « Raconter la “même” chose dans un autre média, ce n’est plus raconter la même chose, même si on a pu avoir tendance, à certaines reprises, de vouloir nous prouver le contraire.» (Gaudreault, 1998: 272). Ici, ce que nous dit Gaudreault, c’est que le sens est indissociable du média qui le supporte. Cela nous amène à conclure que l’oeuvre de Jonckheere n’est pas seulement une reprise à la Pierre Ménard du texte de Perec, mais également une poursuite de la réflexion amorcée dans l’hypotexte. Ainsi, deux modes de lectures se présentent de manière simultanée : il y a d’abord le texte proprement dit, lisible d’une manière linéaire pour celui qui rejette les hyperliens, auquel se greffe une pratique qui n’est pas arborescente mais bien rhizomatique. L’utilisation que fait Jonckheere de l’hyperlien tient du rhizome, en ce sens que l’œuvre fonctionne par liens indépendants les uns des autres plutôt que par excroissances à partir d’un tronc commun. Deleuze et Guattari expliquent ainsi cette nuance : « À la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, et chacun des traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature [...] » (Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, p.31, cité dans Zourabichvili, 2003: 71). En permettant la cohabitation des deux régimes de lecture, linéaire et hypertextuelle, Jonckheere vise certainement une rétention lectorale plutôt que l’égarement typique des nouvelles textualités électroniques.

Le recueil multimédia

- Henri Bergson, La pensée et le mouvant.

Désordre se présente d’abord à l’internaute comme un brouillon, un ramassis d’expérimentations, bref, comme un site ludique qui n’a pas la prétention de faire oeuvre. Il s’agira maintenant de montrer en quoi la démarche de Jonckheere participe d’une poétique du recueil hypermédiatique dont le fonctionnement s’articule notamment autour des problématiques de la rétention et des réticences lectorales liées à la confrontation des médias.

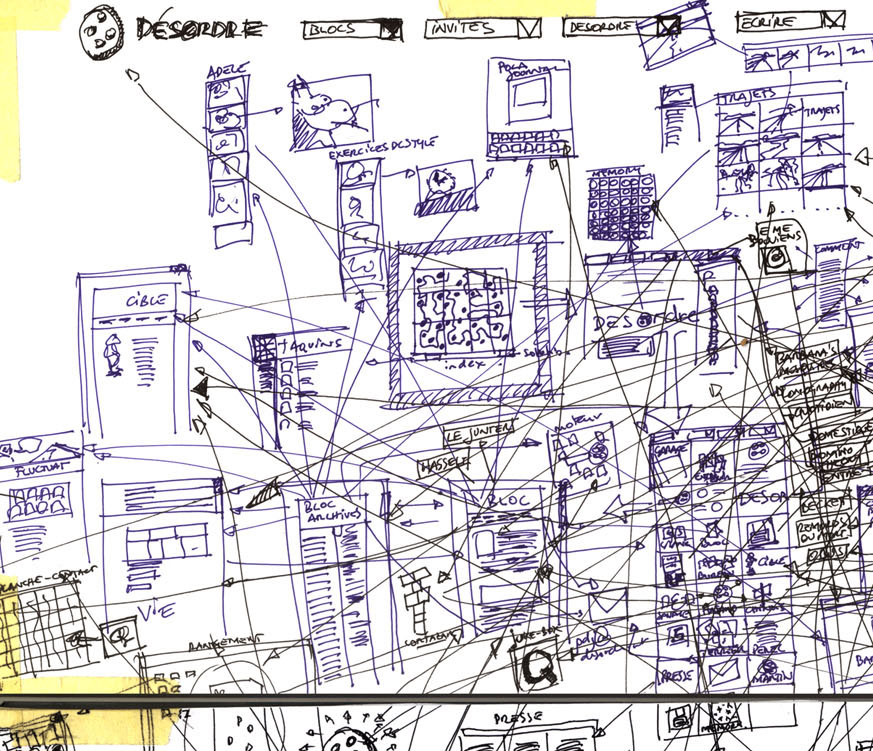

Avant même d’amorcer la navigation à l’intérieur du désordre de l’auteur, nous constatons une différence fondamentale du recueil hypermédiatique par rapport au recueil sur papier. C’est que ce dernier propose une cartographie, un support visuel permettant d’embrasser d’un seul regard les parties qui le constitue, à l’opposé du recueil livresque qui fonctionne le plus souvent selon un ordre de lecture linéaire. Dans le cas qui nous intéresse, cette cartographie n’a évidemment pas de visée éclairante; au contraire, non sans ironie, la carte du site offerte par l’auteur donne à voir différentes manières de perdre son chemin, une géographie du désordre plutôt que des points de repères. Elle participe tout de même d’une structure, et cette structure me semble étroitement liée au média électronique qui la supporte. Le recueil multimédia de Jonckheere peut être considéré comme une mise en abyme de l’Internet, par la spatialisation de l’information qu’on y retrouve, par la croissance continue du site mais aussi par le mode de lecture en navigation qu’il propose. D’une manière tout aussi significative, Jonckheere tente de reproduire, au sein de son microcosme artistique, la promesse inhérente à l’Internet, c’est-à-dire cette promesse d’une errance possiblement infinie, d’un parcours dont la fin ne tient qu’à la discrétion de l’internaute. À partir de quelques exemples, je souhaite montrer comment le recueil de Jonckheere met en place deux régimes de lectures, le premier tenant davantage de la navigation, de l’expérience en surface, alors que le second s’apparente à la plongée, à une lecture en profondeur. Le premier mode de lecture, celui de la navigation, permet des dizaines de façons d’amorcer la navigation au sein du recueil de Jonckheere. Cette carte possède plusieurs hyperliens dont on ne sait pas où ils mènent. Ceux-ci sont représentés par divers croquis faits par l’auteur, qui sont eux-mêmes reliés entre eux par une multitude de flèches donnant à voir les liens complexes qui unissent les parties entre elles. Il existe également une table des matières des oeuvres que contient le recueil et, par commodité, c’est elle que nous utiliserons pour les exemples qui suivront.

Le mode de navigation intitulé « La très petite bibliothèque » présente des images numérisées de la bibliothèque de l’auteur. Plusieurs des livres représentés sont des hyperliens qui mènent dans certains cas aux oeuvres de Jonckheere ou encore à des extraits des livres eux-mêmes. À titre d’exemple, nous pouvons lire un passage des Larmes d’Eros de Georges Bataille, mais aussi une version électronique des Cent milles milliards de poèmes de Raymond Queneau. Sans procéder à l’analyse particulière de ces oeuvres, nous voulons souligner la dynamique de lecture instaurée par Jonckheere. Dans un premier mouvement, l’internaute fait face à un éventail de possibilités et sa lecture s’apparente à la navigation de surface propre à l’Internet. C’est à la suite de cette phase exploratoire que le basculement a lieu. En effet, les oeuvres écrites proposées par Jonckheere n’adoptent pas la forme déroutante des hypertextes de fiction. Ce sont des textes qui utilisent l’hyperlien, certes, mais l’utilisation qu’ils en font ne vise pas l’égarement de l’internaute. Il s’agit davantage de digression introduisant souvent des glissements de sens par rapport à l’hypotexte. Dès lors, ce qui est singulier dans la pratique du recueil chez Jonckheere, c’est ce balancement entre le régime de lecture en surface (à hauteur du recueil) et le mode de lecture en profondeur. C’est cette alternance des modes de lecture qui fait dévier le fonctionnement du recueil multimédia, si on le compare à celui que l’on retrouve dans un recueil de papier. Alors que le recueil de papier nécessite la lecture de l’ensemble des parties pour comprendre le tout malgré l’autonomie relative de chaque texte, il apparaît clair que le recueil multimédia proposé par Jonckheere appelle une lecture fragmentaire, nécessairement partielle en vertu de la prolifération des liens qui relient les parties entre elles et des liens qui mènent sur le Web. C’est cette prolifération qui assure le plaisir de navigation, de la même manière que l’Internet fascine par sa promesse d’infini.

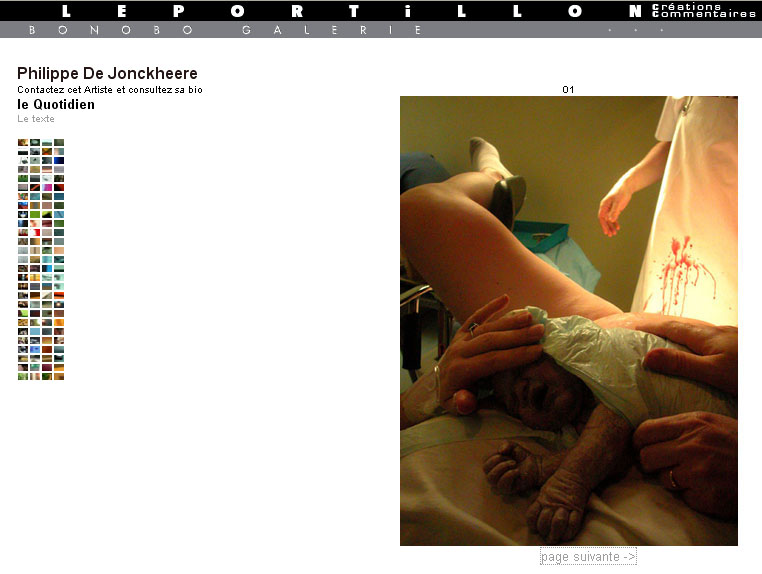

Nous retrouvons dans le recueil de Jonckheere plusieurs objets hétéroclites qui sont mis en relation. L’auteur propose quelques essais sur certains artistes qui influencent sa démarche artistique, notamment le photographe Robert Frank ainsi que Samuel Beckett et les rapports que son écriture entretient avec le jazz. Nous avons également la possibilité de rencontrer certains objets qui ne sont pas textuels, par exemple cette section intitulée Le quotidien qui propose une suite de photographies prises par l’auteur dont la démarche n’est pas sans rappeler celle de Perec. Cette pratique de la photographie du quotidien, de l’esthétisation du trivial, nous semble éloquente quant à la volonté de l’auteur de mettre en place un microcosme multimédia, une transposition artistique de la réalité rendue possible par le support électronique qui facilite la cohabitation des matériaux d’expression. Ce n’est pas un hasard si Jonckheere numérise des images de sa bibliothèque et que ces images donnent accès à des extraits de livres qui s’y trouvent. En retranscrivant certains passages, que ce soit de Bataille, de François Bon ou de Beckett, l’auteur met en place un système de résonances sémantiques qui affecte l’ensemble du recueil. Par exemple, les fréquentes allusions à l’oeuvre de Perec facilitent l’assimilation du projet photographique de Jonckheere au désir de recensement du réel par l’écriture formulé par l’écrivain. Ici, l’idée d’une cohésion qui met en marche le sens du recueil rejoint la notion d’intertextualité. La pratique de l’intertexte chez Jonckheere apparaît ainsi comme une seconde cartographie, enfouie sous la première et capable d’agir sur les transferts de sens entre les parties. Cette pratique intertextuelle renforce la conception que l’on peut avoir du recueil de Jonckheere comme étant une mise en abyme de l’Internet puisqu’elle tisse des liens entre les parties qui le constituent, les multipliant de telle sorte que les possibilités d’agencement mènent paradoxalement au désordre ou plutôt, pour reprendre le mot de Bergson, à cet ordre que l’on ne cherche pas.

Conclusion

« Le plaisir du texte n’est pas forcément de type triomphant, héroïque, musclé. Pas besoin de se cambrer. Mon plaisir peut très bien prendre la forme d’une dérive. La dérive advient chaque fois que je ne respecte pas le tout [...] »

- Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil (Points), 1973, p. 28.

Dans Le bruissement de la langue, Barthes affirme qu’il existe «une situation du cinéma, et que cette situation est hypnotique.» (cité dans Leleu-Merviel, 2005: 101). Il semble que l’Internet, à sa manière, soit également doté d’un tel potentiel de rétention, comme si la métaphore de la toile ne servait pas seulement l’idée d’un réseau, mais également celle des rets dans lesquels les internautes sont captés. Le phénomène peut s’expliquer par ce plaisir de la dérive auquel Barthes fait référence dans Le plaisir du texte. La lecture de surface, lisse comme l’écran qui la rend possible, n’a rien de fastidieux. C’est d’abord sur ce type de lecture que tient l’édifice artistique de Jonckheere; le plaisir lectural lié à son site n’a rien à voir avec la saisie d’un tout. Au contraire, c’est dans la possibilité d’un choix effectué dans la multitude des parties que réside ce plaisir. Ensuite, le dialogue instauré par Jonckheere entre les pratiques textuelles sur papier et le support électronique assure un effort de saisie du sens par le lecteur qui passe par la transmédiatisation. Cette transmédiatisation apparaît comme étant un outil essentiel à la rétention du lectorat en ce sens qu’elle établit un pont entre l’ancien et le nouveau média. De la même manière qu’à ses débuts, le cinéma a recyclé les procédés formels théâtraux, facilitant ainsi l’adhésion du public familier au théâtre, les pratiques artistiques sur support électronique semblent actuellement procéder par ce mouvement de balancier du nouveau vers l’ancien et de l’ancien vers le nouveau. L’exemple de la réécriture transmédiatique de la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de George Perec effectuée par Jonckheere démontre bien comment ce processus implique, entre autres, une continuité des expériences esthétiques d’un support à l’autre.

Consultez la fiche bonifiée de Simon Brousseau à propos de cette oeuvre