Il n’est pas nécessaire de remonter les 5000 ans d’histoire de l’écriture pour mesurer l’importance des supports de l’écrit et leurs métamorphoses: le passage du volumen au codex, l’invention de l’imprimerie au XVe siècle et enfin l’avènement du numérique dans les années 1980. Roy Harris, dans la Sémiologie de l’écriture, insiste sur l’importance du contexte sans lequel aucun signe ne peut exister. Le support n’est pas seulement le matériau qui sous-tend l’écriture; tous les aspects de la communication doivent être pris en compte. Il n’existe pas de signe sans support, il n’existe pas de signe sans contexte (Harris, 1993: 136) – le contexte recoupant à la fois la situation d’énonciation et le support visuel. Harris souligne l’importance du support et démontre que chaque civilisation écrite possède un ensemble d’objets matériels et de procédés technologiques dont une des fonctions principales est de fournir le contexte d’un signe écrit (Harris, 1993: 144). Aujourd’hui, non seulement les supports se sont multipliés, sophistiqués, mais nous pouvons accéder à l’information où que nous soyons, et ce pour toutes sortes d’activités. Le lecteur contemporain fait face à une variété de supports uniques dans l’histoire de l’écriture. Entre livres et écrans d’ordinateur, écrans de téléphone portable, liseuses ou tablettes tactiles, l’expérience quotidienne de lecture pour l’homme contemporain (occidental) est indéniablement multisupport et multimédiatique.

À travers une série de délinéaires réflexifs, j’aimerais proposer une analyse de l'un de ces supports en particulier, le plus récent, et sans doute le plus commenté dans les médias actuellement: la tablette numérique tactile.

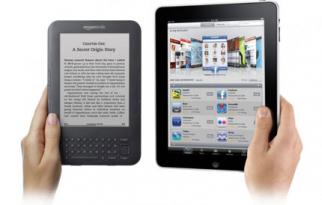

Les tablettes numériques, à l’instar des liseuses, se présentent tout d’abord comme des terminaux numériques mobiles de lecture. Elles connaissent actuellement un vif succès commercial et surtout une exposition médiatique considérable.

Communément, les tablettes se distinguent des liseuses en ce qu’elles ne sont pas uniquement dédiées à la lecture, mais proposent d’autres fonctionnalités plus proches de celles d’un petit ordinateur portable. Ces deux supports ne proposent d’ailleurs pas la même technologie. La plupart des liseuses sont basées sur l’encre électronique qui est censée offrir un confort de lecture proche de celui du livre papier. Toutefois, cette distinction entre tablette et liseuse semble des plus momentanées tant l’évolution technologique des liseuses tend à rendre cette distinction obsolète. En effet, beaucoup de liseuses, originellement conçues comme des supports uniquement dédiés à la lecture, proposent à chaque nouvelle version de plus en plus de fonctions multimédias et une plus grande facilité de connexion. À cet effet, l’évolution du Kindle d’Amazon est exemplaire. Il en est actuellement à sa 9e version. Utilisant l’encre électronique, il était, lors de sa première parution en 2007, pourvu d’un clavier et il fallait le connecter à un ordinateur pour télécharger ses contenus sur le Web. Le Kindle Touch (4e génération) est lancé en 2011 (Solym, 2013): le clavier disparaît au profit d’un écran tactile et il se voit désormais pourvu de connexions Wi-Fi et 3G. Puis, en novembre 2011, le Kindle Fire est commercialisé aux États-Unis. Amazon abandonne l’encre électronique pour passer à la couleur et change le système d’exploitation pour passer sous Android. La liseuse d’Amazon s’est muée en tablette tactile, sans nul doute pour concurrencer l’iPad d’Apple. L’évolution du Kindle montre à quel point la distinction entre tablettes et liseuses tend à s’estomper, si bien que la liseuse paraît presque déjà obsolète.

Les tablettes, qu’elles fonctionnent sous Android ou sous iOS, proposent une grande variété de fonctions multimédias: elles permettent de regarder des films, d’écouter de la musique, de prendre des photographies, de naviguer sur le Web, de jouer, de communiquer grâce à une pléthore d’applications sociales, etc. La spécificité de la tablette est d’être multifonction. Alors que la liseuse est construite au départ pour reproduire spécifiquement les propriétés du livre, la tablette, quant à elle, ne se distingue de l’écran d’ordinateur que par ses fonctions tactiles1. Cet aspect multifonction et la possibilité de multiplier les activités sont à la fois son plus grand attrait commercial et l’argument ultime des détracteurs en matière de support de lecture, puisqu’ils constituent pour certains un «risque»2 de détourner l’attention du lecteur (Carr, 2008; Casati, 2013; Testart-Vaillant et Bettayeb, 2009).

Toujours est-il que la tablette, dans sa grande portabilité, transforme le lecteur en nomade numérique, en même temps qu’elle reste au centre de nombreuses controverses portant sur l’économie, la diffusion, les contraintes juridiques et l’évolution des professions liées à la chaîne du livre.

Si l’on parle dans les médias des tablettes, on ne discute que peu souvent des œuvres littéraires qui y sont diffusées; comme si personne ne les lisait vraiment, ne les parcourait, trop occupés par les aspects techniques, par le dispositif médiatique et par la frénésie du clic ou plutôt du toucher, du tapoter, du pincer sur l’écran tactile. L’objectif du cycle de réflexion que j’aimerais amorcer avec ce billet sera de nous intéresser plus spécifiquement à ces contenus.

Livres augmentés, enrichis ou œuvres hypermédiatiques?

Comment par ailleurs qualifier ces contenus littéraires: s’agit-il de livres-numériques, de livres-augmentés ou de livres-enrichis? Parler de livre pour décrire ces œuvres ne constitue-t-il pas plutôt d'un abus de langage? En effet, si l’on définit le livre du point de vue de sa matérialité comme un «Assemblage d’un assez grand nombre de feuilles […], portant des signes destinés à être lus» (Le Petit Robert, 2004: 1503), les œuvres qui nous intéressent ne sont pas des livres. Il serait plus pertinent de parler de texte, mais ces œuvres sont multimédias. Faut-il alors parler de texte enrichi ou augmenté? Qu’implique par ailleurs l’usage d’adjectifs comme «augmenté» ou «enrichi»? À l’image de ce que constate Marc Jahjah (2013) dans son billet de blogue, ces termes sembleraient supposer qu’il existe un texte de base, qui ait été créé en premier, puis enrichi. Or, il est le plus souvent difficile de juger d’une telle temporalité. Peut-être, à la limite, pourrions-nous parler d’enrichissement pour qualifier les œuvres fruit d’un travail de remédiatisation, par exemple l’adaptation de Sherlock Holmes: La bande Mouchetée (2011) réalisée par Byook ou de The War of The Worlds for iPad (2010) par Smashing Ideas Inc., qui reprennent les textes originaux de Shelley et de Wells. Dans ces applications, les éléments multimédias ont un rôle purement illustratif. Et, il faut bien le constater, plus souvent qu’autrement, les capacités multimédias du support sont mises au service d’une certaine forme d’enluminure technologique, voire de pure gadgétisation. Toutefois, il existe des œuvres plus intéressantes où le dialogue entre le texte et les médias sont bien plus signifiants et complexes.

Ainsi, ni livre, ni enrichi, ni augmenté ne me semblent des termes satisfaisants pour qualifier ces œuvres. Les recherches que j’ai effectuées dans ma thèse (Guilet, 2013) (qui portait sur les différents modes d‘hybridations entre le livre et l’hypermédia) ont prouvé la nécessité d’écarter autant que possible les références au livre et à sa symbolique afin de penser plus clairement les enjeux des nouvelles textualités. Il ne s’agit en aucun cas de les placer en rupture avec l’histoire littéraire, mais peut-être avec l’histoire du livre (comme support). Cela afin d’accorder à ces formes une certaine autonomie, mais aussi afin de souligner que le livre n’est pas le seul support possible du littéraire et qu’il faut éviter de leur attribuer un rapport métonymique. Il me paraît alors plus judicieux de penser ces œuvres dans la lignée des recherches effectuées en littérature hypertextuelle et hypermédiatique, c’est pourquoi nous proposons de parler d’œuvres littéraires hypermédiatiques sur tablette.

Au programme:

Au fur et à mesure de ce cycle de réflexions, de nouvelles œuvres seront intégrées dans le Répertoire du NT2.

À travers différents billets, j’aimerais aborder les œuvres et leur support, analyser comment leur complémentarité est porteuse (ou non) de sens. Quels nouveaux modes d’interactivité s’y déploient, quelles manipulations sont induites par la technologie tactile? Quels sont les impacts sur les procédés narratifs et fictionnels? Quelles poétiques se dégagent de ces œuvres?

Le programme de ce cycle se construira au gré de mes recherches. J’ambitionne de publier des textes sur les sujets suivants:

- Une réflexion technique sur les deux systèmes d’exploitation majoritairement présents sur les tablettes: iOS et Android (même si les œuvres littéraires sont à l’heure actuelle surtout disponibles sur iPad). Quelles sont les contraintes liées à ces systèmes pour les œuvres?

- Un tour d’horizon des éditeurs d’applications et des prestataires de service: L’Apprimerie, Byook, Actialuna, Moving Tales, Moonbot Studios, etc.

- Une recherche bibliographique des ouvrages et des articles ayant une approche théorique à l’égard de ces œuvres.

- Un point sur l’omniprésence de la littérature jeunesse parmi les œuvres hypermédiatiques sur tablettes tactiles. En effet, la production est bien plus développée dans le secteur de la littérature jeunesse que dans la fiction pour adulte, un phénomène qu’il sera intéressant d’étudier et dont nous faisons l’hypothèse qu’il a trait aux aspects ludiques forts de ce type d’œuvre.

- Les figures du livre dans les œuvres hypermédiatiques de fiction pour tablettes tactiles.

- 1. On notera qu’aujourd’hui les écrans des ordinateurs portables les plus récents sont désormais eux aussi tactiles.

- 2. Cette notion de «risque» pourrait d’ailleurs être longuement interrogée, dans ce qu’elle implique de rhétorique, mais aussi d’idées reçues sur ce qu’est la lecture, sur ce qu’est une «bonne» ou une «mauvaise» lecture.