Aux dentellières

Ce temps où la fille choisit des mots liants.

La première ressemble à la deuxième qui imite la première qui représente la deuxième qui synthétise la première qui s’oppose à la deuxième qui modélise la première qui assemble la deuxième qui simplifie la première qui construit la deuxième qui réduit la première qui conceptualise la deuxième qui objecte la première qui réalise la deuxième qui fait exister la première […] (Demierre, 2011: 34).

Les mots agissent. Traquer, triturer, pétrir, disloquer, forer, toucher, renverser, réanimer, crier, se vider, décroître, parler, brutaliser, écrire, tuer.

Une relation mère-fille; une œuvre textile. Tissée. Des motifs récurrents, des nœuds et des trous. Le maternel n’est pas une métaphore; il est une dentelle. Dessus, dessous et ensuite, j’ai de la difficulté à suivre. Je pense voir le fil, mais il disparaît dessous l’autre qui passe dessus, ici. Le lien est pourtant là, invisible. La dentelle n’est pas ce qu’on voit; elle est un ouvrage monstrueux.

[…] la première qui comprend la deuxième qui prédit la première qui concrétise la deuxième qui élimine la première qui reproduit la deuxième qui obtient la première qui proportionne la deuxième qui extrapole la première qui diffère de la deuxième qui échantillonne la première qui prototype la deuxième qui diagnostique la première qui analyse la deuxième qui simule la première […] (ibid.: 34).

Il est nécessaire de citer longuement Carla Demierre. Pour s’envelopper. Son texte Ma mère est humoriste (2011) présente au toucher une texture papier sablé qui abîme; à l’écoute, des ritournelles entraînantes; au goût, un cœur qui lève et qui se repose. En frottant le texte sur mes joues mouillées, je l’ai senti, mou et râpeux, il a laissé des petits rouleaux de papier collants. J’ai cherché l’air des phrases, j’ai appris à les chanter pour me réveiller. J’ai mâchouillé certains fragments, parfois lentement, parfois vitement, pour que le lait jute. J’ai senti le liquide s’infiltrer dans mes creux, un lait profond qui modèle la survie.

[…] la première qui vise la deuxième qui consiste en la première qui discerne la deuxième qui organise la première qui applique la deuxième qui pose la première qui structure la deuxième qui figure la première […] (idem).

Son texte est divisé en trois parties, chacune contenant quelques chapitres, plusieurs fragments. Il s’expose comme une peau à étages superposant les chairs de poule et les pores ouverts qui prennent l’air, parfois bouchés, fermés par le froid.

La mémoire: une douche. La langue semble faire gicler les souvenirs de la relation avec la mère sans que la fille ne parvienne à en saisir aucune substance. On immerge les tissages dans l’eau froide pour les fixer à jamais. De l’eau, froide. C’est brutal. Le désir est fort de pouvoir vivre au chaud, en tant qu’autre que fille.

[…] la deuxième qui figure la première qui modèle la première qui modèle la deuxième et ainsi de suite (idem).

Chez Carla Demierre, la maternité se présente comme un faire ensemble. «Mère» et «fille» s’organisent en une dynamique circulaire où les rôles sont interchangeables. En ce sens, la notion de filiation est réinventée1.

Réviser, aussi, la langue. Retrouver une langue perdue dans le corps, langue qui le hante depuis l’origine, c’est-à-dire depuis l’expérience de la maternité.

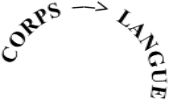

Appréhender le fait maternel avec Demierre, c’est révéler un tissage mère-fille particulier, un croisement de fils. Pour démêler un peu Ma mère est humoriste, à la croisée de la langue, du corps et de la filiation maternelle, je m’accompagne des écrits de Chantal Chawaf sur la nécessité d’une langue se faisant «chair», d’Hélène Cixous sur le «parler mère» et de Régine Robin à propos de l’idée de «langue à soi». Je me pose cette question gigogne: qu’est-ce que le corps a à voir avec la langue, qu’est-ce que la langue a à voir avec la filiation maternelle, qu’est-ce que la filiation maternelle a à voir avec le corps?

Dans Le corps et le verbe: la langue en sens inverse (1992), Chawaf explique qu’un lien serait à refaire entre la langue et la «réalité charnelle». Il y aurait une déconnexion entre le discours et soi causée par l’extraction au fil du temps de la part du mot en contact avec les perceptions. Cette rupture aurait laissé une langue sans corps, lui aurait retranché son énergie organique et vitale. Selon l’écrivaine qui s’est intéressée particulièrement à la relation mère-fille dans ses romans et dans ses essais depuis les années 1970, ce manque dans la langue serait la source d’un bris de communication entre nous.

Souvent, ma mère me désignait l’ensemble de son corps en me demandant si je me reconnaissais. Je lui répondais en désignant l’ensemble de mon corps en lui demandant si elle me reconnaissait. Elle me répondait en me désignant l’ensemble de son corps en me redemandant si je me reconnaissais. J’arrêtais de lui répondre (Demierre, 2011: 32).

Une langue d’os. Arrêter de répondre à la mère: la langue est en cause. La brisure évidente entre la mère et la fille: la langue est en cause, décollée des gestes. Les demandes de reconnaissance du lien mère-fille verbalisées se perdent à travers les gestes imprécis parce que déconnectés de la langue.

Si la langue a besoin de récupérer sa dimension physique, le corps a également besoin de sa langue de chair, selon Chawaf. Mais elle semble impossible à parler. Elle semble freinée par l’hostilité physique réciproque: les corps sont, aussi, en cause.

La haine du corps se transmet de mère en fille. Adrienne Rich soupèse la contradiction que cette remarque implique. Cette haine est une sensation souffrante et, paradoxalement, réconfortante parce que maternelle: «[Le] premier plaisir et le premier réconfort que j’ai puisé dans le corps de ma mère, ce fut, je crois […], la sensation dont je souffris, lorsque, en tant que fille de mon père, je connus cette haine de mon corps particulière aux femmes qui se perçoivent à travers le regard des hommes» (Rich, 1980: 217). La haine du corps parvient au corps avant même d’arriver à la langue.

* *

Fille en quête de paroles de la mère; fille engagée dans un processus de tractation de la mère. La persistance de celle-ci à fouiller dans le passé découle d’un espoir de trouver d’autres évocations liées à la mère que des impressions physiques négatives. Le corps de la mère, une eau profonde sans surface, l’appelle.

Je plonge dans une chaleur. Je plonge dans une odeur. Je plonge dans une haleine […]. Je ne voudrais pas que ce serait pareil (Demierre, 2011: 79).

Quelle langue a été parlée par la mère?

Si mon souvenir avait été plus visuel, mon souvenir de bouche aurait pu resserrer le souvenir sur l’activité de ce visage pendant l’articulation d’une phrase entièrement prononcée. J’aurais pu tomber sur l’une de ces phrases disponibles en tant que souvenir (ibid.: 80).

Qu’est-ce que le corps a à voir avec la langue?

Traquer la langue maternelle équivaut à une entreprise impossible puisqu’elle était déconnectée du corps maternel. Traquer le corps maternel équivaut à traquer son corps-fille puisqu’il se trouve en lui.

* *

Pétrir la mère, c’est écrire son devenir-cadavre. La brûler, c’est l’évoquer en tant que «cratère de volcan», «souffle chaud» et «vieille odeur». La défigurer, c’est la faire rire. Le rire de la mère est décrit comme une action du corps sans visage. Et il n’est pas question d’humour. Le rire, comme une dernière respiration, est un signal pathologique et morbide.

[Si] ma mère plissait légèrement les yeux et élargissait l’ouverture de sa bouche en expirant par saccades plus ou moins bruyantes, c’est qu’elle rirait. […] Je redoutais toujours qu’elle se mette à convulser. Elle aurait alors bavé sur mon gâteau d’anniversaire. Il n’aurait pas été question d’humour […]. Elle aurait produit des râles incompréhensibles entre lesquels auraient été incrustées des phrases. Des phrases comme du tartre qu’elle aurait craché sur mon visage, dont elle m’aurait marbré l’épiderme, ce revêtement extérieur qui est seulement de la peau de bébé (ibid.: 28).

Se protéger de l’action de la bouche pour survivre. Mais une fois le visage de la mère démoli par le rire – il rit encore –, les yeux et le nez manquent, la bouche réduite à un trou expose la fille au pire: la salir.

Et pendant que vomit un peu sur mes pieds ce qui déborde de ses mains, j’imagine qu’elle danse à l’horizontale une danse de l’amour maternel (ibid.: 27).

* *

La fille procède, littérairement, à un matricide. Il n’est toujours pas question d’humour.

Une envie d’anéantir.

Il n’aurait pas été question d’humour quand son corps se serait tortillé, qu’il aurait roulé au sol sans arrêter aucune forme, qu’entier il aurait été agité et raide. Je m’imaginais en admirer la symétrie (ibid.: 28).

Anéantir, admirer. La fille, avec dédain et fascination à la fois, donne une forme à la mère; une forme vide traduite en mots, ces mots auxquels on aurait arraché la «réalité charnelle» dont parle Chawaf.

Il est question de vider la mère de sa capacité d’emprise sur la fille. Selon Michèle Gastambide, l’envie de tuer la mère découlerait du fait de percevoir la violence du vide laissé par la relation maternelle. Cependant, l’anéantissement accompli instaure un autre vide: «[Faire] table rase de tout, du tissage initial défaillant autant que ce qui cause ces absences, ces trous qui le déchirent, de l’appel qu’instruit l’abîme autant que du gouffre lui-même. Tout anéantir. Au risque d’une disparition de soi-même» (Gastambide, 2002: 177).

Il est question de vider la fille de sa mère. Au risque de son propre évidement.

La fille, spectatrice de la scène imaginaire, occupée à admirer la symétrie du corps agonisant, disparaît en taisant ses affects liés au meurtre qu’elle commet. Ce détachement qu’elle voudrait ressentir est une mise en scène. La fille, peut-être subjuguée par son propre pouvoir d’exiler la vitalité de la mère, avec l’image de cette dernière devenue matière inerte, elle se calme. La langue est en cause. Du corps maternel au corps matériel; la focalisation sur la forme est rendue possible au moyen de la langue.

Mais en faisant du corps mère une pâte à modeler sans affect, bouche volcan et visage nul, le corps fille semble lui aussi désincarné, impersonnel. Corps mère et corps fille sont-ils symétriques?

Il s’est peut-être produit quelque chose pour que je n’arrive pas à différencier ce que je ressens de ce que je ne ressens pas. […] Il se peut qu’au cours d’une de nos disputes les plus horribles, le regard de ma mère soit devenu brusquement si dur que je n’ai pas pu finir ma phrase (Demierre, 2011: 88).

Cette absence (de phrases, de mère, de fille), ce trop (de corps sans langue) fait un trou.

Ma mère est humoriste s’ouvre, justement, sur une explication détaillée des implications de ce trou. Je le vois, espace vivant et beige. Il est peut-être localisé dans la mémoire. À l’intérieur, se tassent peut-être des souvenirs et des sensations qui le rendent de moins en moins creux. Cependant, la masse composée de ces éléments de mémoire accumulés les compresse si bien qu’ils deviennent inaccessibles. À moins de trouer le trou. Mais alors là, tout implose:

on marine dans le beigeasse. […] Pour élargir [le trou], j’imagine un tunnel à partir d’un [autre] trou en lui trouant le fond. Le trou devient hyperspacieux, puis s’effondre comme s’il s’aspirait en s’expulsant. […] D’un côté l’espace impénétrable du trou, et symétriquement l’espace insortable du trou (ibid.: 7-12).

L’absence à elle-même, ce trou creusé par la mère, occupe un espace dans le corps fille. Un «espace insortable».

* *

Rich écrit: «Mon corps avait parlé avec suffisamment d’éloquence, mais il n’était jamais que mon corps» (Rich, 1980: 220). Dans Ma mère est humoriste, la fille fait du corps un corps. Puis, la mère ne fait du corps qu’un nom.

Souvent, ma mère me désignait l’ensemble de son corps en l’intitulant maman (Demierre, 2011: 32; souligné dans le texte).

Il y a une langue niée très tôt dans la maternité, selon Chawaf, une langue préverbale (du corps) qui est remplacée par une langue verbale (de l’esprit) et cet empressement à quitter «l’origine charnelle de notre vie» engendre la déconnexion de notre filiation. Alors, en usant de la langue, il s’agit de «prendre un nouveau point de départ: nos origines, [afin de] reprendre le chemin de la vie et féconder notre langage en le libérant d’interdits anachroniques» (Chawaf, 1992: 20). Faire fi des «interdits anachroniques», c’est ainsi embrasser une écriture «en sens inverse». Chawaf envisage une langue qui ne raconte plus vers le futur, vers «le vieillissement, l’indifférence, l’usure et la mort», mais au contraire, «vers la fraîcheur, la fertilité, le jaillissement, le don de la vie, le don de faire vivre» (ibid.: 12). Apprendre à parler, à écrire, en maintenant un «erre» d’aller tout en revenant vers la naissance. En investiguant la filiation à partir des effets qu’ont eu les mots «ma maman» et «mon bébé» sur elle, la fille cherche à travers ses souvenirs sensoriels, pas tant une mère, pas tant une fille, mais une langue autre pour (se) parler. Une langue découlant d’une expérience vécue qui fait place aux sens. Une langue vécue oubliée.

S’acharner sur le corps de la mère pour que la chair de celle-ci parle enfin. Renverser l’emprise maternelle. Se mettre en bouche non pas la langue maternelle, non pas le nom «maman» – la mère se fatigue elle-même de soutenir ce nom:

au moment où ma fille récupère maman pour le prononcer, ma mère est exténuée par la répétition (Demierre, 2011: 33; souligné dans le texte).

la fille ne veut pas être parlée par sa mère, mais elle veut s’approprier son propre «parler mère» (Cixous, 1977).

* *

Souvent, ma mère me désignait son ventre pour me rappeler que j’avais été dedans. Ça ne marchait pas et, au lieu de me rappeler quelque chose qui avait simplement eu lieu, elle me donnait l’impression de m’annoncer que j’étais sa fille (Demierre, 2011: 29).

En venir à l’évidence. Puis, la dépouiller pour mieux y voir. Puis, la répéter pour y croire car

la répétition est un genre de foreuse (ibid.: 16).

User d’une ritournelle (celle-ci est un outil qui creuse):

On a trouvé mon corps dans le corps de ma mère […] on a trouvé mon corps dans le corps de ma mère […] on a trouvé mon corps dans le corps de ma mère […] (ibid.: 29, 30, 31).

Tenter d’encaver, quelque part dans la conscience, l’irréfutable (avoir été dans le ventre de sa mère, avoir été dans le ventre de sa mère, avoir été dans le ventre de sa mère). Puis, sortir l’irréfutable du réel, le réduire à un fait de langage qui dit: la fille a été le contenu de sa mère et la mère a été le contenant de sa fille. Une langue d’os.

Chawaf reproche à la langue que nous parlons et que nous écrivons de «s’arrache[r] ainsi au corps par le meurtre d’une langue non pas vivante, mais vécue» (Chawaf, 1992: 101). Demierre pousse à son comble l’usage de cette «langue vécue» et tue. Elle exploite radicalement sa profonde déficience, première étape vers sa libération. «Écrire la déficience de l’écriture jusqu’à supprimer l’écriture déficiente pour arriver à parler l’éclat, le scintillement libérateur, musique des sons et des syllabes fluides traduisant les certitudes venues de la chair et de la vie» (ibid.: 15).

Je peux dire une phrase, je peux imaginer un contexte idéal à sa projection, je peux me la rappeler intérieurement pendant des jours, et la substance de ma phrase pourrait contenir aussi bien ma mère que ma crampe (Demierre, 2011: 47).

Apprendre à parler, c’est sentir la crampe provenant de sa langue maternelle. Reprendre sa chair et son scintillement.

Prête à entendre la réponse, Chawaf pose la question: «La littérature participe-t-elle à ce qui empêche de vivre?» (Chawaf, 1992: 13.)

Pour une littérature charnelle, il serait nécessaire d’entreprendre de forer dans la langue à l’aide, par exemple, de l’outil ritournelle, jusqu’à ce que l’outil lui-même se transforme:

On a trouvé mon corps dans le corps de ma mère […] ma mère a vraisemblablement trouvé mon corps dans son corps (Demierre, 2011: 31; je souligne).

La langue, pour se transformer en matière à soi, admet la répétition qui fouille en elle jusqu’à son origine. La langue, une fois changée, peut témoigner de liens mère-fille vraisemblables.

* *

Ma mère n’est pas humoriste, elle est dentellière.

L’art des nœuds.

Les nœuds retiennent les trous ensemble.

Et non pas l’inverse.

La langue possède une qualité de remplissage; c’est une «pâte du parler2» (Cixous, 1977: 27).

[L]e fond du trou, le volume de la mémoire (Demierre, 2011: 5).

«Il nous faut chercher à soigner la langue. Là où elle est sourde, muette et aveugle» (Chawaf, 1992: 12). Guérir la langue, la fille le fait en la nourrissant de vécu oublié, de descriptions des sensations physiques et de récits imaginaires vraisemblables.

Guérir la langue (de sa faim). La nourrir pour qu’elle nourrisse à son tour. Une langue lait.

La langue possède une fonction nourricière: «J’ai été élevée au lait de mots» (Cixous, 1977: 27). Avoir été nourri par la langue signifie pour Cixous avoir reçu, à travers la lecture et dans la transmission d’une langue maternelle, de quoi pouvoir redonner. Mais de la langue qu’on reçoit, il nous revient d’en faire une langue à soi. C’est ce processus de transfert, selon Cixous, qui fait de la fille une mère, car devenir mère signifie être à même de nourrir à son tour. Chez Cixous, la maternité s’envisage comme une énergie foncièrement relationnelle et circulaire: la mère donne à la fille et la fille donne à la mère, une sorte d’échange de «nourriture forte» (ibid.: 54).

Mère nourricière. Fille nourricière.

Elle n’en veut pas parce qu’elle aime les produits laitiers, elle en veut parce que j’en mange. Ce qu’elle veut, c’est manger ce que je mange (Demierre, 2011: 78).

Goûts, odeurs, sensations affleurant la peau. Et salive laiteuse.

[U]ne cuiller couverte de yaourt qui a pris le goût de sa bouche (idem).

Un corps-à-corps peut sembler anachronique. Les premières années de la maternité revécues avec un intervertissement des rôles rappellent à la fille qu’elle a contracté une dette envers la mère.

Elle se réjouissait de me voir pousser des seins. Je la regardais se réjouir et j’avais peur de devoir la nourrir à mon tour. J’aurais dû la replier complètement pour la faire tenir entre mes genoux et mon cou. Je lui aurais dit «ma maman» et elle m’aurait répondu «mon bébé» (ibid.: 30).

Le corps de la mère est recroquevillé et plié – une fois de plus trituré –, mais ici, il n’est pas tué, il est nourri. Cette image de la fille allaitant la mère est certainement incongrue, mais trop tard, celle-ci s’est rendue à la langue! Le sens de la descendance a changé: dans cette langue, une fille peut nourrir sa mère et une mère peut téter. Apprendre à parler, c’est peut-être écrire sa filiation, une réinvention des liens entre nous. Chawaf dirait «réanimation», et Cixous, «[r]ien ne m’est donné. Je ne suis pas née une fois pour toutes. Écrire, rêver, s’accoucher, être moi-même ma fille de chaque jour» (Cixous, 1977: 14).

* *

Ce que Cixous appelle la «langue mère» dans La venue à l’écriture me fait voir une analogie avec ce que j’appellerais la venue à une langue à soi dans Ma mère est humoriste. «Dans la langue que je parle, vibre la langue maternelle, langue de ma mère, moins langue que musique, moins syntaxe que chants de mots […]. [La langue de ma mère ne] s’écrit pas: [elle] me traverse, me fait l’amour, aimer, parler, rire de sentir son air me caresser la gorge» (Cixous, 1977: 28-29). La langue peut toucher au corps, et le (ré)animer.

Un «langage de réanimation» (Chawaf, 1992: 64) vivifie les sensations associées, par exemple, à l’espace du cri dans le larynx, puis à l’espace du mot crié. Il y a là l’idée de la «chair du souffle» (Cixous, 1977: 29), et celle d’une langue préverbale issue d’un «espace maternel archaïque» (Dufourmantelle, 2001: 14), de nature sauvage, difficilement domptable. «La mère que je parle n’a jamais été assujettie à la grammaire loup» (Cixous, 1977: 29). Puis, «[t]oute mère est sauvage et son enfant est abandonné à cette part de sauvagerie dès qu’il vient au monde, abandonné parce qu’elle, la mère, n’en a aucune maîtrise; ni connaissance ni souvenir» (Dufourmantelle, 2001: 13). Donc, la langue ne s’asservit pas (aux codes langagiers mâles), elle est animale, elle est mère, elle est sauvage.

Autant la langue mère réanimée assure la circulation et génère des liens, autant la langue père, à coup de mots d’ordre, provoque l’amnésie de la réalité charnelle dans la relation mère-fille. Puis, Cixous nous prévient que la mère peut très bien être parlée par la langue père et donc instaurer elle aussi un «ordre croissant»:

L’ordre décroissant des mots dans la bouche de maman va d’un salope à un petite conne à un ma grande fille à un mon bébé. Devant la décroissance de l’ordre, crier «ordre décroissant». Devant la bouche, crier des mots. Devant maman, on peut toujours essayer de crier «salope», mais la tendance s’annonce plutôt du côté de dire «maman» (Demierre, 2011: 77; souligné dans le texte).

Pour défaire l’ordre décroissant de la filiation et la réinventer, il s’agit peut-être de crier.

On substitue l’inutile à l’essentiel, la volonté est recrachée avec le verbe et on crie «borchtch» comme si notre vie en dépendait (ibid.: 76).

Une soupe à la betterave peut devenir un cri. Le mot-cri qui s’épelle b-o-r-c-h-t-c-h et qui est détaché de sa soupe, de son référent, le mot-cri ouvre une brèche (une bouche) dans la langue (fait un trou) en brisant son pouvoir communicationnel. Le mot-cri ne revendique en retour aucune autorité, il ne nomme plus le monde, il ne décide plus le monde, il appelle. Il appelle la langue vers soi, et dans la bouche, dans la gorge, dans le ventre: crier. Apprendre une langue à soi, parler ses propres mots, c’est appeler. C’est fouillonner la filiation, la filiation au sens dans lequel la langue père l’enlise.

* *

Parler, écrire, exigent de ne se prendre pour personne.

Je suis en mesure d’être une femme brune réelle. Il me serait facile de mesurer la même taille. […] Je serais nettement plus mince avec les cheveux plus courts et je regarderais toujours les gens avec intensité (ibid.: 37).

La fille ne se prend pas pour la fille de sa mère ni pour la mère de sa mère. Mesurer la même taille que qui? Être nettement plus mince que qui? Avec les cheveux plus courts que qui? Parce que les conjonctions de subordination manquent, les comparaisons achoppent. Que veut-elle dire? Cette écriture qui saborde la possibilité de comparaison donne l’impression que la fille s’extirpe de la langue maternelle qu’elle a éventrée (un éventrement s’apparente à un accouchement) à l’aide d’un «borchtch» crié qui a tout à voir avec le ventre, la gorge et le souffle, et qu’elle s’ancre en elle-même, au sein de sa propre syntaxe.

Cet espace où la fille se compare à elle-même.

Brutaliser les souvenirs, les moyens du désir.

Si les souvenirs viennent au corps par la langue, comment la fille, qui a la mémoire creuse, peut-elle faire corps avec le passé? Devant les souvenirs insatisfaisants – trop de corps, pas assez de phrases –, résister au silence, mettre en marche la langue à tout prix. Une voix bourrative émane d’une acuité excessive du présent: «[parler] empêche la question qui attaque la vie d’arriver. Ne te demande pas: pourquoi…? Tout tremble dès que frappe la question du sens» (Cixous, 1977: 13). En effet, la fille n’est pas en quête de sens; elle observe sans s’expliquer. De toute façon, ses débuts d’enquête s’enrayent instantanément, elle s’embourbe dans l’état actuel des choses.

Tout avait cessé de manquer ou de combler parce que tout était neuf. L’espace sans précédent était tout à fait vide et tout à fait minuscule. Le regard se vide brusquement sans se détacher de l’objet. Le mur, le tableau. D’un côté regarder, entre les deux il fait calme, de l’autre côté penser. Aussi calme qu’il faut l’être pour s’arracher un ongle histoire de fixer son doigt jusqu’à repousse totale de l’ongle suivant (Demierre, 2011: 43).

Les souvenirs ne conviennent pas. Ils n’assurent aucun lien entre la fille et la mère. La nouvelle langue de la fille s’active par la récurrence de ce constat brutal: les souvenirs s’inventent, c’est une écriture de soi.

[J]’ai régulièrement des crampes qui me rappellent clairement la pression du fusil qu’on n’a jamais appuyé sur mon estomac (ibid.: 61).

Dans «La fêlure de la parole», introduction du Deuil de l’origine: une langue en trop, la langue en moins (1993), Régine Robin expose le rapport entre langue et deuil. Elle constate que «l’écriture serait trajet, parcours, [une] objectivation qui viendrait à tout instant rappeler qu’il y a de la perte, qu’on n’écrit jamais que dans cette perte, que rien ne viendra combler le manque» (Robin, 1993: 10). La fille pousse son corps à cheminer vers la langue avec toutes ses parties manquantes et perdues, ossifiées en forme de désir.

* *

Pas assez de phrases en banque et

l’inutilité d’une odeur de bouche dans la mémoire est d’autant plus grande qu’on voudrait plutôt se souvenir d’une phrase entièrement prononcée (Demierre, 2011: 79).

Mais il y a trop de corps.

«Brutalisé», «dur», «saisi», «rejeté», «brusqué», «étouffé», «arraché», un lexique qui témoigne de la violence de la remémoration. Il est sain de passer du temps à côté des souvenirs. De toute façon,

[i]l règne une grande confusion. Impressions, risques, anormalité, comportements, excentricité, dimension philosophique, tenues colorées, tenues amples, asymétrie, châles, enthousiasme, épuisement, artisanat, cheveux, créativité, possibilité du multicolore et des arts visuels.

Je brutalise mes souvenirs dans l’espoir de provoquer une réaction chez une adolescente d’intérieur comme si sa mère ouvrait brusquement la porte pour savoir comment ça se passe et ce que signifie à la fin ce besoin de toujours fermer la porte (ibid.: 84).

Se souvenir de la mère emporte la fille à la dérive, attirée vers les basanes, les trous, les surfaces, les stylos effaceurs, les fauteuils du psychanalyste, l’aspect «tas» du temps, etc. «On écrit toujours autre chose que ce qu’on écrit, autre chose que ce qu’on croit avoir eu à dire, d’une position autre que celle qu’on croit occuper, d’une place fantomatique difficile à cerner» (Robin, 1993: 10). Il est impossible de coïncider avec soi-même, «[il y a] obligation par ricochet d’être en retrait de soi-même, dans des chemins de traverse où l’on se perd» (ibid.: 9). Ce que signifie à la fin ce besoin de toujours ouvrir la porte qui donne sur les chemins de traverse où l’on se perd.

Brutaliser les souvenirs, c’est précisément passer du temps en marge de ceux-ci, apprendre à parler en dehors de la mémoire. Parler à l’intérieur de l’oubli. Les zones sans mémoire – ou zone d’oublis volontaires – logent, selon Cixous, à l’intérieur du corps, mais aussi à l’intérieur d’un souffle qui réanime la langue et permet la réinvention de soi.

* *

Ma mère est dentellière, elle n’est pas humoriste.

L’art des trous.

Les trous retiennent les nœuds ensemble.

Et non pas l’inverse.

* *

«Il y a une généalogie de femmes dans notre famille: nous avons une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère maternelles et des filles» (Irigaray, 1987: 31), ce que reconnaît en partie la fille dans Ma mère est humoriste. Toutefois, en admettant sa filiation –

[d]es mères, des sœurs et des tantes […] des mères, des sœurs et des tantes […] des mères, des sœurs et des tantes (Demierre, 2011: 23, 61, 95).

–, elle omet les filles. Le désir de se tisser une filiation est à la fois un vouloir s’en retirer.

Ce qui est mémorisé est ce qui résiste à l’histoire. Ce qui est mémorisé est souvent égaré dans les détails (ibid.: 71).

«C’est quoi ma langue? Avoir une langue à soi comme on a une chambre à soi. […] Pourtant, [la langue] désinstalle, dématernise, déterritorialise, arrache à l’enracinement, creuse un écart, rend visible la perte […]. [La langue], c’est toujours jouer, déjouer la mort, la filiation, le roman familial, l’Histoire» (Robin, 1993: 7-10). Alors, l’enracinement a peut-être lieu dans de la langue, à l’endroit spécifique de la multiplication des identités? On peut mettre les fils en désordre, les relier autrement, confectionner un tissu pareil: fille-sœur-tante-mère-femme brune réelle.

Le désir de s’intégrer dans la nouvelle forme fille-sœur-tante-mère-femme brune réelle n’a peut-être pas les moyens de la mémoire.

* *

Il y a ma mère dans un temps humoriste. […] Il se répète synchrone comme s’il se prononçait en même temps un nombre imprononçable de fois (Demierre, 2011: 20).

Le temps maternel non linéaire s’apparente plus à un désordre, à un tas. Le temps n’a rien à voir avec la chronologie; il tasse et «il retrousse», écrit dans la marge celle qui révise cet article.

Le temps à l’intérieur duquel il se trouve que ma mère est humoriste dure (ibid.: 21).

À l’intérieur du temps maternel, est-il possible de rire? Demierre imagine-t-elle que je ris lorsqu’elle écrit, lorsque je lis?

Je l’imagine [ma mère] en combinaison moulante de polyester criard dérouler des «je dure» en langue linéaire (idem).

La durée et la linéarité comiques s’opposent à l’imaginaire et au désordre sanitaires. Fabriquer une langue; exalter sa drôlerie. Chez l’autrice, l’humour se présente sauvagement tissé, minutieusement dentelé.

Je l’allaite en l’appelant «ma maman» et «mon bébé» à la fois. Je la tue et j’admire sa forme-dentelle. J’écris ma mère est dentellière, les trous et les nœuds comptent. La langue renouvelle les liens sclérosés, fait des cercles. L’art littéraire participe à un forage dans la langue. La trouer, «un travail d’aération» qui permet de coïncider, non pas avec soi, mais avec l’autre.

Apprendre une langue à soi, c’est donc parler autre, écrire autre, crier sa femme en devenir mère, sœur, tante, fille, trouver sa femme brune réelle. «J’écris – mère. Quel rapport entre mère et femme, fille? J’écris – femme. Quelle différence?» (Cixous, 1977: 54).

Faire circuler les mots – La promesse qu’on fait en apprenant à parler – Le travail d’aération – Le cercle… La danse vernaculaire – Ne ressembler à rien dans une robe – Les secousses – Quand j’aurais été grande – Mon corps est le plus grand – Aucun tapis, aucune longue distance, aucun périmètre de sécurité – Ce qui ne marchait pas et l’impression qui suivait – Aucun branchage, aucune épluchure – Ce qui ne marchait pas et l’impression qui suivait – Aucune ville disparue, aucune condition d’existence, aucun dernier repas – Ce qui est vraisemblable – Les mains qui s’agitent et ce qu’elles miment – À quoi ressemble un corps – L’intitulé – Esprit de contradiction – Répéter maman – Un temps plutôt long – Les interactions – Surface de ressemblance – Le centre de l’image – Souvenirs plausibles et simples – Je pense à la ressemblance – Une femme brune – Les versions historiques – Via la ressemblance – Le mode proximité – Autrement dit le contact – Ce qui reste à trouver – Le cercle (Demierre, 2011: 25).

* *

Carla Demierre écrit des poèmes et des fictions, puis elle présente son travail sous forme de lectures arrangées, d’objets imprimés et de livres publiés chez des éditeurs soutenant principalement des propositions expérimentales. Elle enseigne l’art littéraire et donne des ateliers d’écriture aux étudiant·es de l’École des Beaux-Arts de Genève. Autrement dit, elle est tisserande de la langue et elle la pense à plusieurs.

Maude Pilon n’a jamais voulu téter et elle demandait du jus de pomme au lieu du lait maternel. Sa mère est dentellière, entre autres.

Bibliographie

Corpus primaire

DEMIERRE, Carla (2011), Ma mère est humoriste, Paris, Laureli Léo Scheer.

Corpus secondaire

CHAWAF, Chantal (1992), Le corps et le verbe: la langue en sens inverse, Paris, Presses de la Renaissance, «Les Essais».

CIXOUS, Hélène (1977), La venue à l’écriture, Paris, 10 / 18.

DUFOURMANTELLE, Anne (2011), La sauvagerie maternelle, Paris, Calmann-Lévy.

GASTAMBIDE, Michèle (2002), «L’acte», dans Le meurtre de la Mère: traversée du tabou matricide des origines à nos jours, Paris, Desclée de Brouwer / La Méridienne, p. 173-217.

IRIGARAY, Luce (1987), «Le corps-à-corps avec la mère», dans Sexes et parentés, Paris, Minuit, p. 21-33.

RICH, Adrienne (1980), «Maternité et filiation», dans Naître d’une femme: la maternité en tant qu’expérience et institution, Paris, Denoël / Gonthier, p. 215-295.

ROBIN, Régine (1993), «Fêlure de la langue», dans Le deuil de l’origine: une langue en trop, la langue en moins, Paris, Presses universitaires de Vincennes, p. 7-50.

- 1. Je me suis demandé si j’allais mentir au sujet de l’étymologie du mot filiation. Si seulement sa racine était de filum, fil(s) (à tisser), au lieu de filiatio, filius, fils (garçon de). Écrire cet article est un travail de filiation, filer, faire un tissu avec les mots de Carla Demierre (toujours à droite), Hélène Cixous, Chantal Chawaf, Régine Robin, Michèle Gastambide, Adrienne Rich, Anne Dufourmantelle, Luce Irigaray et les miens. Il y a un désir de faire ensemble, faire un objet de nous, d’elles, devenir elles. Imbriquer plusieurs voix implique de se lire, de s’écrire, de denteler (au sens où l’entend ma mère: non pas celui de l’usage, découper en dents une bordure, mais de tisser une dentelle, la faire, faire un tissu). Denteler les voix, les nouer, les passer les unes à travers les autres et non pas les unes sur les autres ou à côté des autres. Il faut bien qu’il tienne ce tissu.

- 2. Cixous pense «la venue à l’écriture» d’un geste non pas neutre mais sexué et maternel. La langue, une fois libérée des codes, lui apparaît comme un corps duquel il faut s’occuper avec son propre corps d’écrivaine. L’écriture est décidément un corps-à-corps.