OBSERVATOIRE DE L'IMAGINAIRE CONTEMPORAIN

Désirs de réel. La dimension sonore du roman contemporain

En se plaçant sur le terrain de la sociocritique des textes, cet article considère en priorité de quelle socialité et de quelle historicité sont chargés certains des phénomènes sonores qui caractérisent le roman contemporain. L’exploration de cette dimension sonore du roman privilégie l’analyse de cinq éléments formels: la ponctuation et la typographie; les ruptures et distorsions syntaxiques; la présence d’onomatopées très variées et d’exclamations en tous genres; les parasitages sémantiques et les torsions discursives que provoque les sons dans la prose romanesque et, enfin, l’incorporation constante de vocables étrangers. Les différentes formes-sens de la partition sonore élaborée par des romanciers de la deuxième moitié du XXe et du XXIe siècles sont en interaction avec l’imaginaire social conjoncturel (1980-2015). À partir de l’exemple de la voix épique dans Réparer les vivants de Maylis de Kerangal et de la voix de l’enfant dans Éboueur sans échafaud d’Abdel Afhed Benotman, cet article donne un aperçu des enjeux formels et conceptuels liés à la question de la dimension sonore du roman contemporain en se demandant comment il est possible de dégager de telles choses que l’historicité et la socialité des bruits que fait entendre la partition bruitique de la prose moderne.

La question du réalisme en littérature, si l’on entend par réalisme l’intention de reproduire fidèlement la réalité dans un texte, n’appelle a priori aucune réflexion sur la dimension sonore du roman contemporain. Pourtant, ce que Dominique Viart (2013, 124) appelle le «retour au réel» ou la «nouvelle transitivité» de la littérature contemporaine prend parfois la forme d’une mise en texte des sons qui renouvelle de manière singulière ce que Philippe Hamon appelait jadis le «discours contraint1» de l’esthétique réaliste. Pierre Popovic synthétise cette dernière en un idéal type qui peut être ramené à quinze caractéristiques:

usage du flash-back et de la prévision, motivation psychologique des personnages, branchement de l’histoire racontée sur la «grande Histoire», recherche de cohérence par la mise en place de réseaux de redondances, écriture «transparente», convocation de savoirs et lexique prévisible, etc2.

Des romans contemporains qui donnent à lire une part du réel, l’article qui suit ne mentionne que ceux où la démarche réaliste engage, au gré des écritures et des univers fictifs, une sonorisation de la langue. Qu’il s’agisse de la vie sociale des banlieues dans Fabrication de la guerre civile de Charles Robinson, des formes d’exclusion sociale dans Éboueur sur échafaud d’Abdel Hafed Benotman, de la transplantation cardiaque à laquelle Maylis de Kerangal dédie une enquête dans Réparer les vivants ou de la condition féminine dans La Condition pavillonnaire de Sophie Divry, ces romans évoquent une part de la réalité contemporaine en mettant le son au cœur des dispositifs et des formes d’écriture qu’ils déploient. La ponctuation et la syntaxe oralisées, les onomatopées et les parlures populaires, les idiomes étrangers, les perturbations sémantiques fondées sur des analogies sonores forment ce que nous appelons la dimension sonore du roman. Ces bruits fondent paradoxalement une représentation du monde contrainte d’accepter la défaite de toute illusion mimétique. Les formes de réalisme du roman contemporain composent avec ce que les romanciers désignent comme la subjectivité radicale du son. Là où la vision instaure une objectivité partagée, une propriété commune des objets, le son ne se distingue pas du sujet qui l’entend. Il appelle une reformulation de l’esthétique réaliste dont cet article examine, sans chercher à être exhaustif, certaines caractéristiques propres à dévoiler les formes sonorisées que peut prendre le «désir de réalisme» qu’analyse Philippe Hamon.

Les caractéristiques formelles qui constituent la dimension sonore du roman de la deuxième moitié du XXe et du XXIe siècles ne sont pas un objet d’analyse nouveau dans les études littéraires. Par référence à certaines œuvres fondatrices du modernisme littéraire anglo-saxon (Woolf, Joyce, Faulkner), de nombreux chercheurs ont qualifié de romans de la voix (Genette, 1972; Gauvin, 2004; Rabaté, 1999) certaines œuvres romanesques de Marcel Proust, de Claude Simon, de Marguerite Duras, de Robert Pinget, de Louis-René des Forêts et d’autres. Pour avancer un dénominateur commun à un si large corpus, on considéra que ces romans mettaient en prose la voix d’un personnage-narrateur à la première personne, dont l’exemple le plus frappant reste sans doute L’Innommable de Beckett, où l’art du soliloque consacre les ressources du genre romanesque à écouter «[c]ette voix qui parle» (Beckett, 128). En 1998, l’essai de Jean-Pierre Martin portait sur l’irruption d’une «bande sonore» (Martin, 1998) dans différents romans de la deuxième moitié du XXe siècle. Il proposait une réflexion sur la mythologie moderne de la voix telle qu’elle se manifeste dans les romans de Céline, de Beckett, de Sarraute, de Sartre, etc. Un an plus tard, Dominique Rabaté publiait une version remaniée de sa thèse sur les Poétiques de la voix (Rabaté, 1999), travail qui sera poursuivi dans Le Chaudron fêlé (Rabaté, 2006). Au tournant des années 2000, la sociologie de la littérature a considéré l’oralité de certains romans en la rapportant à la position occupée par les écrivains dans le champ littéraire. Dans cette perspective, les textes étaient analysés comme le lieu d’une stratégie d’accès à la scène symbolique repérable à des éléments particuliers comme les choix génériques et la fabrique de postures auctoriales. Jérôme Meizoz a ainsi regroupé sous la dénomination de «roman parlant» (Meizoz, 2001) des romanciers de l’entre-deux-guerres tels Ramuz, Poulaille, Cendrars, Giono, Céline ou Queneau qui, sous l’impulsion du Feu de Barbusse et au nom d’un souci vitaliste d’expressivité, ont donné à entendre le roman comme une parole et non comme un écrit. Les travaux de Lise Gauvin sur La fabrique de la langue (Gauvin, 2004) ou ceux de Marie-Hélène Boblet sur Le roman dialogué après 1950 (Boblet, 2003), publiés dans les mêmes années et portant sur un corpus littéraire semblable, confirment l’intérêt qu’a suscité cette esthétique qui cherche à inscrire sur la page la dimension sonore du langage. Le numéro d’Études françaises sur les Imaginaires de la voix dirigé par Marie-Pascale Huglo (Huglo, 2003) propose un regard renouvelé et synthétique sur cette esthétique qui s’impose comme l’un des grands axes du renouvèlement de l’écriture romanesque au XXe siècle.

Si ces analyses éclairent les modalités formelles de la constitution d’une poétique de la vocalité propre au roman du XXe siècle, elles omettent de considérer de quelle socialité sont chargés ces phénomènes sonores. Pour ce qui concerne le XIXe siècle, les études ethnocritiques ont pourtant largement investi la question des rapports de cette oralité à la culture populaire et à la littératie. Elles ont démontré que le roman de cette période présentait de nombreuses caractéristiques propres à la culture orale et populaire, comme le caractère «charivarique» de l’écriture de Madame Bovary (Privat, 1994) ou la dimension «ensauvagée» de l’écriture du premier Hugo (Dumoulin, 2013) comme de l’œuvre d’Émile Zola (Cnockaert, 2008; Ménard, 2014).

En se plaçant sur le terrain de la sociocritique des textes (Duchet, 1971; Robin, 1988; Popovic, 2013), cet article porte cette question sur un corpus romanesque contemporain et esquisse une lecture différente de la dimension sonore du roman contemporain, attentive à la textualisation du son ainsi qu’à l’historicité et à la socialité des textes. L’altérité formelle des traits qui sonorisent l’écriture demande de dresser une typologie des différentes formes-sens de la partition sonore élaborée par des romanciers récents et d’étudier la façon dont elles sont en interaction avec l’imaginaire social conjoncturel (1980-2015). Notre démarche nous conduit sur les traces des rares phénoménologues du son (Smith et Bär, 1968), de certains penseurs de la voix (Dolar, 2006), et puise à la source de concepts comme celui de vocalité, au sens que lui a donné Paul Zumthor (1987). Mais elle considère qu’une telle altérité linguistique est d’abord chargée d’interdiscursivité (Bakhtine, 1978 ; Robin, 1988) et qu’elle doit être analysée au regard de ce qu’elle dit de l’imaginaire social (Popovic, 2013), c’est-à-dire en étudiant les rapports entre cette dimension sonore du roman contemporain et sa semiosis sociale environnante (Popovic, 2013, 18-26).

Visuel: la typographie graf’ de Charles Robinson

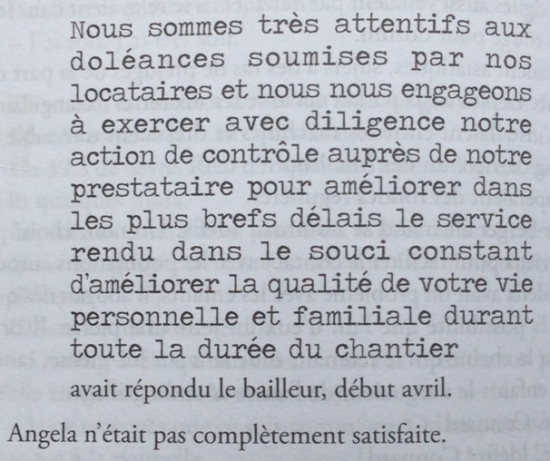

L’exploration de cette dimension sonore du roman peut ouvrir cinq pistes de recherche. Ce mode d’expression se remarque d’abord parce qu’il altère visuellement le texte et modifie profondément sa typographie, son orthographe et sa ponctuation. Les sons peuvent faire l’objet d’une codification qui affecte jusqu’à la police d’écriture établie par l’éditeur, laquelle donne lieu à toute une série de variations dans Fabrication de la guerre civile de Charles Robinson (Robinson, 2016). À la typographie du corps du texte s’ajoute celle, vieillotte et comme tapée à la machine, de la prose administrative de la municipalité qui cherche à expulser les habitants d’un quartier de banlieue parisienne condamné à la démolition (406).

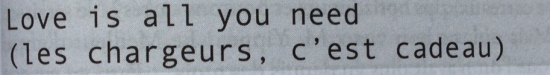

Une part de ces incrustés intègre le sous-texte érotique, gauche et disparate, des adolescents de la cité (189):

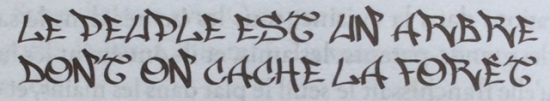

Mais la plupart de ces altérations sont directement inspirées des graffiti qui recouvrent les murs de la cité des Pigeonniers, comme le suggère la police et le caractère convenu de certaines maximes à la défense du bon peuple (244):

Ces modifications typographiques ne sont pas chose rare dans les romans contemporains mais, dans l’œuvre de Charles Robinson, elles rendent visible une critique sociale que le roman inscrit dans la matière scripturale elle-même. C’est un abyme qui sépare le quotidien de ceux qui habitent la banlieue et ce qui passe en ville pour la réalité de ces quartiers excentrés. Afin de dire tout ce qui les distingue, la prose robinsonienne se dote d’une «fonction vaudou» qui réinvente la violence dans les formes du texte afin de «substituer à l’ordre du discours dominant, un double mode, face et envers d’une même médaille: la peur et la possession» (168). Cette langue «vaudou», prose barbarisée et ensauvagée, relève du «vandalisme créatif» (167): elle déplace l’affrontement social dans une convulsion verbale qui substitue à ce qui passe pour la réalité des banlieues la langue de ses habitants, dans laquelle le duel des autorités contre les incivils tourne à l’avantage des seconds. Elle fait un feuilletage corrosif et disparate de la langue administrative à l’échelle municipale, de celles du crime, des slogans publicitaires, des textos de jeunes, du journalisme elliptique du fait divers, etc. À la possession des richesses, le texte oppose le recueil de toutes les formes de dégradation qui mettent à mal l’ordre symbolique de la ville: incendie des véhicules, vandalisme du mobilier municipal, scarification des portes d’ascenseur, accumulation de frigos et de parpaings sur un toit pour stopper les voitures de police, tatouage des façades et inscription de tags sur les wagons du RER («ANIMO SOCIO=BETAY» [sic], 131). Ces marques pullulent sur les murs de la ville comme dans les formes du roman, dont elles perturbent jusqu’à la typographie. Ces modes de dégradation de l’espace, chargés d’une force contestataire, sont dans l’espace du texte ceux d’un chiffonnier contemporain qui reprend leurs biens aux possédants par la souillure. La fonction vaudou y réinvestit de puissance magique les détritus du social que néglige le non-initié et les entremêle au rap, au slam, aux bribes d’émissions de «radio buzz, la radio de la cité» (479), dont le refrain revient pour dire la textualité d’un champ de bataille urbain que l’œuvre érige en langue d’envoûtement. Le texte attaque symboliquement le lexique contemporain de la concertation démocratique et le désigne comme la langue écran de notre époque, novlangue qui nie la réalité qu’elle prétend désigner. Au contraire, les portraits de galériens, les récits de vies en dérive, la toponymie urbaine de l’exclusion et la prose vaudou du texte rattachent le microcosme de la cité qui constitue l’univers du roman à l’état d’une France frappée par les violences sociales qu’imposent le néolibéralisme, la répression institutionnelle et la violence policière. Sans rien nier de ce que subissent les déshérités de l’espace urbain, le roman retourne la violence sociale qu’il raconte sur la langue elle-même afin de dire «cette saleté poisseuse qu’est le réel» (Robinson, 342). Elle invente une prose barbare et ensauvagée qui, dans le monde de l’écrit, restitue quelque chose de la ruse et de l’humour, des savoirs non-académiques, de la créativité et de la détermination de ceux qui continuent d’habiter une société qui les désigne comme les exclus du social.

Syntaxe: la prosodie épique de Kerangal

La trame sonore du roman provoque également une série d’incidences et de ruptures syntaxiques qui sont généralement le fait de l’économie du discours oral et de l’expression elliptique ou abrégée qui le caractérise — Sur tes ruines j’irai dansant, de Gilles Ascaride (2010), donne un exemple illustre de la mise en texte de cette oralité dont la réinvention écrite des parlures marseillaises s’incarne dans la voix de Samson Derrabe-Farigoul, magnifique clochard qui invective la ville dans une imprécation flamboyante. Ces perturbations syntaxiques peuvent également découler d’une prosodie particulière, comme celle du roman bien connu de Maylis de Kerangal, Réparer les vivants. Publié en 2014, ce texte repose différemment la question du réalisme et des sons puisqu’il constitue un récit-documentaire dont l’enquête est rythmée comme une chanson de geste:

Il lave le corps, ses mouvements sont calmes et déliés, et sa voix qui chante inspire et expire, inspire et expire, inspire et expire; elle convoie la main qui revisite une dernière fois le modelé du corps, en reconnaît chaque pli et chaque espace de peau, y compris ce tatouage en arabesque d’un noir émeraude. Thomas lange le garçon dans un change, et même il le recoiffe de manière à faire rayonner sa figure. Le chant s’amplifie encore dans le bloc opératoire tandis que Thomas enveloppe la dépouille dans un drap immaculé, et l’observant travailler, on songe aux rituels funéraires qui conservaient intacte la beauté du héros grec venu mourir délibérément sur le champ de bataille, ce traitement particulier destiné à en rétablir l’image, afin de lui garantir une place dans la mémoire des hommes. Afin que les cités, les familles et les poètes puissent chanter son nom, commémorer sa vie. C’est la belle mort, c’est un chant de belle mort. Non pas une élévation, l’offertoire sacrificiel, non pas une exaltation de l’âme du défunt qui nuagerait en cercles ascendants vers le Ciel, mais une édification: il reconstruit la singularité de Simon Limbres. Il fait surgir le jeune homme de la dune un surf sous le bras, il le fait courir au-devant du rivage avec d’autres que lui, il le fait se battre pour une insulte, sautillant les poings à hauteur du visage et la garde serrée, il le fait bondir dans la fosse d’une salle de concert, pogoter comme un fou et dormir sur le ventre dans son lit d’enfant, il lui fait tournoyer Lou – les petits mollets voltigeant au-dessus du parquet –, il le fait s’asseoir à minuit en face de sa mère qui fume dans la cuisine pour lui parler de son père, il lui fait déshabiller Juliette et lui tendre la main pour qu’elle saute sans crainte du mur de la plage, il le propulse dans un espace post mortem que la mort n’atteint plus, celui de la gloire immortelle, celui des mythographies, celui du chant et de l’écriture. (Kerangal, 285)

L’extrait choisi, tiré du chapitre 26, l’avant-dernier du livre, se situe juste après le prélèvement des organes de Simon Limbres, le jeune homme accidenté, et juste avant la grande scène d’opération de transplantation qui clôt le texte. Il évoque la toilette mortuaire prodiguée par Thomas Rémige, l’infirmier coordonnateur des prélèvements, sur le corps du jeune surfeur brutalement décédé dans un accident de voiture. La restauration-réparation du corps de Simon réalise le projet programmé par le titre du roman, emprunté à Platonov, la pièce de Tchekhov où le personnage de Triletzki appelle à «Enterrer les morts et réparer les vivants». Si la scène finale de transplantation cardiaque est celle d’une réparation des vivants, celle-ci en est une de réparation morale du mauvais mort (non de mort naturelle, maintenu en vie de manière artificielle, dépossédé de ses organes). La syntaxe épique de Kerangal dramatise de manière spectaculaire une transplantation cardiaque dont les étapes sont érigées au rang de légende par des séquences et des formules reprises, des accélérations et des pauses, des effets de crescendo et de suspension arythmique qui font de la répétition avec variante un phénomène syntaxico-rythmique principiel. La corporéité même de ce texte fait résonner les battements cardiaques d’un cœur au rythme duquel vibre toute une communauté. Du spectacle d’une prouesse médico-technologique, le roman se détourne momentanément pour représenter un hommage funèbre, rituel de chant et de lavement du corps qui fait de l’infirmier Thomas un aède chantant «la belle mort» du héros Simon. Or ce contrat éthique est inscrit dans la scripturalité du texte grâce à la corporéité de la syntaxe et de la ponctuation du texte, véritable «anatomie du langage» (Kerangal, 119) selon le même personnage de Thomas l’infirmier. La prosodie use en effet de différents phénomènes syntaxiques qui font en sorte que le corps de la phrase renvoie au corps du défunt, et ce, de différentes manières. Cette rythmique est d’abord celle de l’épique, audible dans l’intertexte homérique convoqué, celui de la scène de L’Iliade où Achille, après avoir tué Hector, humilie son adversaire vaincu en le privant d’une «belle mort»: le corps mutilé d’Hector est comparé à celui, dépossédé de ses organes, de Simon Limbres, comparaison qui court dans tout le passage et qui est explicitement développée par l’intervention directe de la narratrice («on songe au héros grec»). Le corps que Thomas a devant lui est en effet un «corps outragé», terme qui renvoie directement à la scène 5 de l’acte II d’Athalie dont le vers célèbre («réparer des ans l’irréparable outrage») trouve un écho dans le titre du roman. L’intertexte racinien est détourné pour évoquer ce corpus mutilé et mener à nouveaux frais une interrogation sur la représentation de la violence. C’est alors la phrase elle-même qui subit le démembrement infligé à la «dépouille», certains passages offrant un équivalent prosodique aux mouvements successifs d’atrophie, puis de restauration du corps. Les deux premières phrases, composées de différentes propositions, sont suivies d’une démonstrative à la structure élémentaire («C’est un corps outragé»), puis d’une énumération nominale à trois occurrences («Châssis, carcasse, peau»), laquelle se répète deux lignes plus bas dans la séquence «une carapace sèche, un plastron, une armure». L’étal de substantifs mime la violence d’un dépeçage. S’amenuisant en taille et en complexité, ramenée à une suite énumérative dont les éléments d’abord unis se détachent les uns des autres, la phrase se démembre à son tour.

Pourtant, la prosodie du texte s’anime en passant du corps défunt à celui, chantant, de l’infirmier qui prodigue un rituel mortuaire vocalisé. Les phénomènes syntaxiques du passage procèdent selon le principe épique de répétition analysé par Dominique Boutet (1993). Des parallélismes harmonieux («Ce que la vie/ce que la mort»), des éléments verbaux redoublés («elle semble se durcir/elle semble devenir») ou des interrogatifs en tandem («est-ce la figure de Simon/est-ce sa cicatrice en croix») marquent le passage de la vie à la mort. Un élément négligeable est repris et développé dans la phrase suivante, ce qui crée des effets de relance rythmique, comme dans ce passage, précédant directement la citation, où la démonstrative développe l’antécédent «peau»: «C’est un corps outragé. Châssis, carcasse, peau. Celle du garçon prend lentement la couleur de l’ivoire, elle semble se durcir, nimbée de cette lueur crue qui tombe du scialytique, elle semble devenir une carapace sèche, un plastron, une armure». D’autres phénomènes syntaxiques dramatisent l’avènement du chant. Dans le paragraphe suivant, une description très prosaïque insiste sur le caractère jetable des objets de la toilette funèbre, dont l’usage unique va de pair avec le caractère performatif du chant. La syntaxe perd alors son caractère parataxique — les nominales et les formulations asyndétiques ont disparu, les conjonctions de coordination et les connecteurs sont rétablis, les anaphores donnent une fluidité à la prose qui épouse la fluidité des mouvements et la prosodie du chant. L’intertexte homérique est déplacé dans les éléments sonores propres à la culture mortuaire du XIXe siècle évoquée par Jonathan Sterne dans Une histoire de la modernité sonore (2015): la voix y est l’élément fondamental de la singularité du défunt, et le texte a la folie de chercher à lui offrir l’immortalité dans le rituel du chant. L’anaphore qui clôt le paragraphe ramène quatre fois le terme «chant» et indique explicitement la prédominance du rythme. En quelques lignes, le chant de l’infirmier s’est transformé en une sorte d’art poétique formulé de l’intérieur même du roman qui répond à un besoin anthropologique de ritualisation chantée du caractère sacré de la mort et revêt une fonction psychopompe. De ce chant qui «inspire et expire, inspire et expire, inspire et expire», le texte retient d’abord le souffle vital, la physicalité respiratoire du corps, la pulsion rythmique de la vie qui invisiblement emballe le texte. Le texte élève l’existence anonyme à hauteur de légende, il propulse le corps dans un espace post mortem qui revêt la dimension légendaire et mythologique propre à la chanson de geste. Elle fait de la phrase un organisme vivant, non celui de la tradition rhétorique, mais un corps pourvu de membres et d’organes dont il s’agit moins de réinventer les inflexions de la parole que de retrouver le pouls cardiaque, étalon vital de la scansion épique.

Lexique: le babil de l’enfance chez Benotman

D’un point de vue lexical, l’écriture de ces romans sonores est marquée par l’abondance d’interjections, d’exclamations, d’onomatopées très variées, d’effets d’homéotéleute ou de paronymies, etc. Cette partition bruitique peut exhiber des effets d’harmonie imitative assonancée ou allitérée qui donnent un timbre à la voix d’un roman et une identité sonore aux paysages qu’il explore. La bande sonore d’un roman bute souvent sur des raccrocs sonores qui heurtent l’oreille et érigent la dissonance en clé de sol d’une prose poétique qui cherche à créer un désaccord sonore par le bruitique et la nuisance sonore — celle, par exemple, du tocsin qui résonne dans l’incipit de 14 de Jean Echenoz, et qui entame la partition laconique et resserrée que le roman tire de tous les bruits du champ de bataille pour composer une orchestration des sons de la guerre qui s’oppose directement à la représentation traditionnelle de la guerre en opéra, «opéra sordide et puant», «grandiose, emphatique, excessif, plein de longueurs pénibles» (Échenoz, 2012, 79).

La langue sonore d’Abdel Hafed Benotman relève, elle, d’un mode d’expression dialogique dont l’effet plurivocalique le plus apparent réside dans le choix même d’une langue orale et populaire dont l’usage ne s’impose à l’écrit qu’en opposition à la tradition de la littérature française et à cette langue française écrite qui apparaît à elle seule comme un point de vue particulier sur le monde, la société, l’homme, le langage. Dans Éboueur sur échafaud (Benotman, 2003), cette intégration du français populaire à l’écrit s’inscrit dans une tradition d’élargissement de la visée littéraire aux formes du français qui en étaient bannies, ce que l’exergue affirme paradoxalement dans la question suivante: «Mal écrit parce que mal vécu?» La filiation établie avec une tradition prestigieuse d’agrammaticalité «lettrée» garde le souvenir de L’Enfant de Vallès, voit resurgir le fantôme de Rimbaud et fait de l’œuvre de Jean Genet une référence majeure. Lors même que l’écriture se situe hors du monde de la scripturalité, son intertextualité réaffirme son caractère littéraire. Ces dynamiques contraires — déclarer que l’écriture n’est d’aucune utilité, réactiver l’une de ces filiations littéraires les plus prestigieuses — annoncent l’entre-deux d’oralité réinventée à l’écrit qui caractérise le roman. Cette écriture se laisse d’abord écouter dans un lexique populaire, où surgissent des mots comme «la barbaque» (65), des expressions telles qu’«un avenir plus jojo» (53) et des formules figées resémantisées du type «made in inquiet de chez angoisse» (16). L’argot apparaît dès les premières pages («se faire ratiboiser le crâne chez le merlan» [14]) de même que dans les discussions de chantier du père («on t’a bougé un corneille de ta profonde?» [66]) et revient en force dans les épisodes carcéraux de la fin du livre («la lourde» [187] ; «du cheval» [193] pour de «la came», «le raton se cavale» [207]), etc. Des sauts de registre impromptus, toujours plus ou moins liés à une intention de blasphème («il était omniscient, oui ou merde?», demande Fafa à propos d’Allah), s’accompagne d’un usage comique de l’insulte: «ta mère en string!» (208). L’inventivité de cette langue génère un certain nombre de néologismes qui affectent la catégorie des adjectifs — celui de «zizanique» (66) a rapport à la discorde —, et des substantifs («découragements fafadiens» [40]) et produit des verbes amusants tels que «coïter» (60), avec une tendance à l’analité manifeste dans le «troulala» (139) de Fafa ou dans celui de Hugues, tellement laid qu’il ne «risque pas de se faire rectumister» (198). L’écriture laisse cours à des idiosyncrasies linguistiques, tels les possessifs substantivés du type «son sien à lui» (15) ou «Kim s’enferma dans son elle-même» (53), lesquels, répétés et en italiques, soulignent par antiphrase le dénuement des Bounoura qui, logés dans un HLM du VIIe arrondissement, forment une famille modeste parmi les gens aisés. Les onomatopées et les interjections se taillent la part du lion. Les «boum» (Benotman, 88) des coups du père, les cris de douleur des enfants ; les borborygmes à table ou les haut-le-cœur («Noarg» [82]), les exclamations des élèves en classe («oh»; haaan; ohlala» [146]), les klaxons de la simca familiale qui attend une place dans le parking, les cris et autres sons de la ville parisienne, les «lourdes» qui claquent et tous les bruits métalliques qui résonnent dans le centre de détention pour jeunes de Fleuris-Mérogis participent de la trame sonore de ce roman qui s’écoute tout autant qu’il se lit. L’onomastique du roman, essentiellement composée de diminutifs affectueux, est prise d’assaut par des redoublements syllabiques — les Bounoura, patronyme lui-même affecté assonancé, réunissent Nordine, dit «Nono», et Farahd, dit «Fafa», auxquels s’ajoutent la voisine «Monique Caldérini», Jésus dit «Kiki» et «Gégé», le petit ami éphémère de Kim. Les personnages prennent des épithètes homériques à valeur comique comme «Fafa le minuscule» (14) ou «Nono au doigt qui pue» (51). La toponymie du texte laisse entendre des effets d’écho qu’on retrouve dans «Tati à Barbès» (159), où la composition des mots à deux syllabes redouble ce parallèle par une paronymie. Cette réitération syllabique s’étend aux substantifs familiers («cuculeries» [74]) et renvoie aux bruits du roman, tel que celui «du brouhaha dans le couloir» (20) du HLM qu’habite la famille. Elle met en lumière des bizarreries sonores du français, comme la consonne «z» récurrente dès lors qu’on parle du sexe masculin: «le zizi martyrisé», «le zozio», le «zob» (21), la «pauvre zigounette» ou le «zigouigoui» (22) de Fafa. La trame sonore du roman tient parfois à des phénomènes moins évidents, notamment des homéotéleutes qui, légèrement éloignées, donnent l’impression de rimes discrètement glissées dans la prose. L’incipit du roman relate un divorce définitif entre l’enfant, qui a appris à lire tout seul, et l’écriture: «Le savoir — lire et écrire — ne lui servait à rien» (14). La rencontre manquée entre l’écriture et l’enfant déçoit ce dernier, qui ne trouve son nom nulle part dans le «mikado intellectuel» de la grammaire et de l’orthographe. Cette absence de récompense rime avec «zéro» et «walou» (13) ; «Fafa» ne trouve «[q]uedalle» ou «que tchi» ; il tombe sur «[n]ada» et sent qu’il a un «mauvais karma», car il n’y a pas «plus de Bounoura dans le Bottin que de Faraht dans les calendriers» — «bottin» remplaçant ici le Coran, «bouquin qui valait tous les Bottin et calendriers du monde» (14). Même à lecture silencieuse, le texte anime la langue d’une présence sonore d’autant plus audible qu’elle décrit l’effort laborieux d’un enfant qui apprend à lire et fait entendre ce qu’il en coûte au corps de l’enfant d’apprendre à lire — l’humour et la beauté de cet incipit tiennent aussi à la description de l’intoxication à l’encre et à la mine de crayon, aux aphtes et aux ongles rongés qui recomposent l’apprentissage de la lecture. S’il raconte une enfance vécue dans la violence, la tendresse et l’humour du texte dévoilent toute l’histoire de Fafa, sa vaillance autodidacte, ses efforts d’intégration à l’école, et la docilité avec laquelle il désespère de plaire à son père. Le roman réinvestit bien différentes parlures populaires parisiennes, ainsi que l’espagnol, le portugais et surtout l’arabe d’Alger comme les langues d’une culture orale propre à la diaspora méditerranéenne. Mais il met en texte une oralité amnésique et illettrée qui ne transmet rien, sinon un usage de la parole pénétré de la violence qu’incarne le père. La trame sonore s’en prend aux discours sur l’intégration de toute une époque pour décrire un lien social et familial fondé sur l’injustice, le mensonge, la malhonnêteté, l’indifférence à la souffrance des autres et la cruauté de Dieu. Sa partition déceptive fait résonner cette violence jusque dans les recoins sombres du social et de la cellule familiale — elle dit comment un père tyrannique fait inflige à ses propres enfants la violence néocoloniale qu’il a lui-même subie ; elle raconte comment cette violence brime les vocations artistiques et condamne la sexualité. Elle rend audible un sous-texte trouble qui dit l’amour incestueux d’une mère qui a perdu la tête ou les fantasmes de parricide d’un enfant qui endure la tyrannie du père. Entre le babil de l’enfance et la langue du narrateur adulte, entre le français populaire des rues de Paris, l’arabe d’Algérie et l’argot des prisons, ce récit d’enfance fait naître une écriture pleinement littéraire et vérifie comment peut se régler, dans le réel d’une langue et d’un style sonorisés, un type de rapport à la société foncièrement subjectif, dans lequel le lien social se disloque pour faire apparaître l’immédiateté d’exclusion et de violence dont il se paie. Le miracle de cette lecture tient à ce que l’écriture parvient à faire entendre cela avec un humour et une inventivité rares qui mettent à contribution tous les recours d’une langue qui s’écoute autant qu’elle se lit.

Sémantique: le «ronron» du réel selon Sophie Divry

Signifiante, la suite sonore de ces romans est à l’origine de parasitages sémantiques, de brouillages, de torsions discursives qui perturbent et déforment le sens des énoncés. Au fil de la lecture, la trame auditive d’un roman développe en sourdine un sous-texte dissimulé qui laisse souvent affleurer les mauvaises pensées d’un roman — que dire, par exemple, de la teneur misogyne d’un titre comme Moravagine de Blaise Cendrars? Le caractère suggestif et ludique de ces pistes à fréquence basse est souvent une source infinie de calembours, mais elles peuvent également teinter l’univers romanesque d’une présence inquiétante ou formuler un malaise que les mots échouent à exprimer. La condition pavillonaire de Sophie Divry use de ces sons pour faire entendre à l’oreille du lecteur le «ronron» d’une vie conjugale qui absorbe tout. Les turpitudes de la vie conjugale en province, le romantisme mièvre et l’infidélité de l’héroïne se démarquent des aventures sentimentales d’une autre Emma, celle de Mme Bovary — autre roman où, comme l’a montré Jean-Marie Privat (Privat, 1994), résonnent tout un vacarme qui compose une réinvention littéraire du rituel du charivari réservé aux mauvais mariages. Les bruits du roman excèdent largement l’enquête sociologique sur la condition féminine que l’œuvre concentre sur les corvées et les contraintes que les femmes embrassent en fondant une famille. Les sons les plus ordinaires disent «la dévoration permanente de soi dans toutes ces choses à faire» (Divry, 223) et portent l’émotion de personnages qui, comme chez Flaubert, ne se disent que des banalités. Le bonheur de donner la vie et d’élever des enfants, appât qui fait tomber les femmes dans le piège de la conjugalité, se ternit aussi en termes sonores: «mais le bruit des enfants n’est qu’un agréable bruit de fond» (121). Des énumérations en série — «tu sales, tu poivres, tu échalotes, tu ébouillantes, tu pèles et épépines, tu bouquet-garnis» (115) — intègrent des néologismes par analogie sonore et déplacement de nature grammaticale dont l’intrusion insiste sur l’aliénation provoquée par la répétition des tâches culinaires. Dans le tohu-bohu des activités ménagères, le silence marque un moment de faiblesse qui inspire l’envie de s’effondrer, d’abandonner enfin son propre rôle de maîtresse de maison: «C’est alors que dans le silence des murs carrelés, une fatigue te saisit» (116). Le moment du maquillage, rare moment de soin de soi, est vite interrompu par d’autres sons qui annoncent le prochain impératif: «tu entends des pas sur le gravier, la sonnette prévenant des premières arrivées» (116). Les véritables témoins de cette disparition de soi dans le rôle de l’épouse sont les objets domestiques, dont les bruits quotidiens se chargent de dire le mal-être du personnage. Premier témoin de la souffrance d’M.A, le réfrigérateur familial, ogre de la consommation qu’il faut sans cesse remplir et dont l’héroïne tire des aliments qui sont autant d’obligations culinaires, ronronne particulièrement fort: «Et dans le silence de ce début d’après-midi, le compresseur du réfrigérateur se déclenche» (257). Le «vrombissement répétitif» de la machine à laver a, lui, «chose de vaguement triste» (107) qui évoque l’ennui des jours qui se répètent:

Sans avoir besoin d’écouter vraiment, tes oreilles entendent la succession des sons inarticulés du lave-linge ; cela commence par un glouglou clair d’eau qui le remplit, par le chuintement d’un moteur se mettant en marche, cela continue par un silence, puis par le tambour de la machine se mettant à tourner ; c’est le son familier du moteur joint au floc-floc des vêtements qui tapent à l’intérieur du tambour par phases d’une dizaine de secondes, suivies d’une pause, puis d’une nouvelle rotation, avec de temps à autre un clic, lorsqu’un bouton cogne sur le métal de la machine. Tu reconnais chaque reprise du lavage, le moteur tournant par cycles de quelques secondes avant de s’arrêter ; reprendre ; s’arrêter, c’est dans tes oreilles un constant bourdonnement, c’est un bruit de lave-linge qui tourne. (107)

Les accélérations, les pauses, l’augmentation de la vitesse du moteur, le rythme de l’essorage, le passage d’un vrombissement à un sifflement de plus en plus strident, tout cela anime l’appareil domestique d’une présence sonore étrange. Aussi ordinaire soit-il, l’épouse ennuyée cherche dans ce bruit le signe de sa propre folie, l’indice d’un éventuel dysfonctionnement qui fera enfin dérailler la machine trop bien huilée de ce quotidien désespérément dépourvu de toute crise romantique. Les variations sonores de la mécanique du lave-linge portent les soubresauts de l’affect et de la pensée, jusqu’à être chargées du désir d’aventure, de l’attente d’un imprévu, d’un romanesque de l’incident qui, si domestique soit-il, viendrait colorer la monotonie d’un jour terne de plus. Contrairement au tableau Le mas aux lavandes, acheté par le couple lors d’un séjour en Provence et affiché fièrement par le mari au milieu du salon, le son de cette souffrance psychique, lui, n’a pas d’ekphrasis. Il circule dans l’espace domestique en même temps qu’il le reconstruit. Il rythme des moments d’extrême familiarité et de vertige intérieur mêlés. Il indique une intimité bizarre entre soi et un son domestique qui parcourt la maison comme une caisse de résonnance silencieuse où se répercute le vide intérieur d’Emma. Le «floc-floc» des vêtements rythme un «programme» dont chaque étape est connue d’avance et figure l’ennui d’une vie sans aventure. Les cadences du lave-linge métaphorisent la noyade, l’engloutissement mécanique d’une femme dans la révolution de l’électroménager qui, cinquante ans auparavant, n’était déjà plus synonyme d’émancipation féminine que dans les réclames publicitaires des Trente Glorieuses. En outre, la décoloration sonore du personnage renvoie au système énonciatif du roman lui-même. De façon inhabituelle, le discours endophasique du roman est formulé à la deuxième personne. Ce «tu» énonce le monologue intérieur du personnage en même temps qu’il l’en dépossède et fait advenir la parole d’une femme dont le vide intérieur a emporté les mots susceptibles de dire son désespoir. Faute de trouver sa grammaire intérieure, M.A est fascinée par la plastique sonore des mots chargés de prestige social, comme ceux que prononce Sidonie, l’amie cultivée de l’héroïne, à qui elle jalouse sa culture, l’assurance de son goût et de ses jugements esthétiques. Les «C’est exquis» que son amie prononce en traînant sur le «ex…» donne «“cétesss…ki”, faisant sonner la dernière syllabe avec une certitude triomphante». M.A, émerveillée, répète ces sons «les passant dans [s]a bouche, les refaisant sonner à [s]on tour ; comme ces boucles d’oreilles qui étincèlent dans une salle de concert plongée dans le noir, [elle] aurai[t] voulu capter sa brillance» (232). Le problème du personnage tient justement à son réflexe réaliste devant les modèles et les perspectives d’émancipation qu’elle entrevoit, ce désir de mimétisme là où il faudrait savoir s’opposer pour trouver sa propre voix, celle que le «tu» du texte couvre tout en disant l’aliénation de ce silence intérieur. La révolte féministe a libéré les femmes du foyer pour les conduire à l’exploitation au travail, ce que laisse entendre le lieu-dit «La Révole», nom de la fabrique de meubles où travaille l’héroïne, et dont la lettre manquante indique qu’à l’abdication privée de la sphère conjugale s’ajoute un renoncement collectif. Reconstituer ces chaînes sonores qui oblitèrent la logique argumentative des énoncés suppose donc de viser l’étude sémiotique des relations logiques et des effets de sens qu’ils produisent, mais surtout de suivre les analogies, les parasitages ou les commutations produits par ces bruits dont le brouhaha nuit volontairement à la discursivité générale du roman.

Au-delà du français: la babélisation de la langue selon Pierre Guyotat

Enfin, ces phénomènes sonores s’accompagnent le plus souvent de l’intégration constante de vocables étrangers. À partir de Prostitution, Pierre Guyotat affirme écrire «en langue» (Guyotat, 2007), c’est-à-dire en ayant recours à un sabir, langue d'échange commercial entre locuteurs de langues différentes que l’auteur invente par hybridation d’un français argotique avec des mots de patois de sa région natale, des emprunts au grec et au latin, l’anglais de la culture populaire et l’arabe algérien phonétisé selon l’accent de l’Est du pays. La langue d’origine n’y fait figuration que par quelques mots laissés là pour faire couleur locale. Elle apparaît comme une constante de la prose de l’auteur et se déploie sous forme de séquences de plusieurs mots qui préservent toute son étrangeté. Cette multiplicité d’idiomes étrangers atteste un désir profond de faire entendre d’autres langues au sein de la sienne propre, «babélisation de la langue» dont le sens doit être interrogé également en tant que composante sonore du langage. Qu’il s’agisse d’onomatopées ou de termes étrangers, ces deux phénomènes stylistiques font affleurer dans le texte le caractère sonore de la langue et les limites de son intelligibilité. Les idiomes étrangers délimitent le territoire linguistique du français en même temps qu’ils forcent une écoute des sons de la langue de l’autre. Lorsque cette dernière nous est complètement étrangère, elle impose en effet une écoute attentive des sons articulés par le locuteur et met le lecteur dans la position du barbare, celui qui, étymologiquement, fait «brr brr».

Ces romans reposent la question du réalisme à nouveaux frais. Le manque qui, par rapport à l’image, décide de la capacité de représentation auditive se résume à ceci: le son n’a pas d’ekphrasis. La difficulté des sons, mais aussi leur supériorité relative, tient à leur pouvoir d’évocation qui décrit un espace en même temps qu’elle le construit ou le reconstruit dans le non-lieu de l’imaginaire. Ces romans sonores pallient le défaut de preuve documentaire par une représentation foncièrement littéraire, faite d’analogies, de rythmes, de parlures populaires et/ou étrangères. Leurs perturbations typographiques, les ruptures syntaxiques, les parasitages sémantiques, la prolifération d’onomatopées et de vocables étrangers qui les caractérisent désignent un réel hors de portée en même temps qu’ils forcent une écoute du monde. Un tel chant des sirènes dans un monde de silence est riche de traditions littéraires qui remontent jusqu’à Homère comme des tensions qui travaillent les œuvres et constituent leur présence au monde. Le réel y résonne sous la forme d’une partition dont il faut savoir entendre les notes et les arpèges car leurs sonorités déplacent, modifient et rejouent les représentations, les discours et les paroles du social. Si elle relève bien d’une mise en cause de la littératie, la dimension sonore de la langue de ces romanciers ne peut être réduite à une posture à l’égard de l’institution littéraire ou une caractéristique narratologique qui s’épuiserait dans la notion de voix ou dans les subtilités de sa poétique. En effet, ces formes-sens tympaniques sont signifiantes à au moins deux égards. D’une part, l’entre-deux d’oralité et de scripturalité oscille entre hypersubjectivation du langage et répercussion des parlures de la collectivité à la manière d’une caisse de résonance déformante. Il y a là un dialogisme sonore qui fait du discours social une rumeur; il interagit avec l’imaginaire social comme s’il en était la partition et charge sa littérarité d’une musicalité particulière. Son interaction avec le hors-texte se fait dans des constellations sémiotico-mémorielles qui se cristallisent autour de sonotypes, c’est-à-dire des formes-sens sonores dont la trace écrite est marquée d’une historicité et d’une socialité particulières. D’autre part, ces motifs sonores mettent au jour la déceptivité du roman à l’égard de l’histoire collective et de sa propre capacité à la raconter. Cette plasticité phonique exhibe des effets d’harmonie imitative qui donnent un timbre à la voix d’une œuvre et confèrent une identité sonore aux paysages décrits. Des bruits du monde, les romans rapportent une tonalité déceptive ou cataclysmique qui, selon un principe corbiérien, préfère souvent le raccroc à l’harmonie et tirent leur musicalité de la dissonance de la guerre, du brouhaha de la ville ou du langage considéré comme une réalité organique.

Bibliographie

Ascaride, Gilles. 2010. Sur tes ruines j’irai dansant. Marseille: Le Fioupélan, 127 p.

Benotman, Abdel Hafed. 2009. Éboueur sur échafaud. Paris: Payot & Rivages.

Boblet, Marie-Hélène. 2003. Le roman dialogué après 1950. Poétique de l’hybridité. Paris: Honoré Champion, 441 p.

Boutet, Dominique. 1993. La Chanson de geste. Forme et signification d’une écriture épique du Moyen Âge. Paris: Presses universitaires de France, « Écriture», 272 p.

Boutin, Aimée. 2015. City of Noise: Sound and Nineteenth-Century Paris. University of Illinois Press.

Cnockaert, Véronique. 2008. Émile Zola. Mémoire et Sensations, Montréal: XYZ, « Documents», 277 p.

Cosnay, Marie. 2008. André des Ombres. Paris: Editions Laurence Teper.

Cosnay, Marie. 2012. À notre humanité. Arles: Quidam éditeur, 113 p.

Delaume, Chloé. 2001. Le cri du sablier. Paris: Léo Scheer, 132 p.

Divry, Sophie. 2014. La condition pavillonnaire. Paris: Noir sur blanc, « Notabilia», 272 p.

Duchet, Claude. 1971. « Pour une sociocritique ou variations sur un incipit». Littérature, 1, p. 5-14.

Echenoz, Jean. 2012. 14. Paris: Minuit, 123 p.

Gauvin, Lise. 2004. La fabrique de la langue. Paris: Seuil, « Points. Essais», 342 p.

Genette, Gérard. 1972. Figures III. Paris: Seuil, 288 p.

Guyotat, Pierre. 1975. Prostitution. Paris: Gallimard, « L’imaginaire», 375 p.

Hamon, Philippe. 1982. « Un discours contraint», dans Réalisme et littérature. Paris: Seuil.

Huglo, Marie-Pascale. 2003. « Imaginaires de la voix». Études françaises, vol. 39, 1, p. 3-152.

Jamain, Claude. 2004. Idée de la voix. Études sur le lyrisme occidental. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, « Interférences», 267 p.

Kayser, Wolfgang. 1977. « Qui raconte le roman ?», dans Poétique du récit, Roland Barthes. Paris: Seuil, « Points. Essais», p. 59-84.

De Kerangal, Maylis. 2014. Réparer les vivants. Paris: Verticales.

Lucken, Christopher et Juan Rigoli. 2013. Du bruit à l’œuvre. Vers une esthétique du désordre.

Martin, Jean-Pierre. 1998. La bande sonore. Paris: José Corti, 301 p.

Martin, Jean-Pierre. 2003. « Le critique et la voix: la double injonction». Études françaises, vol. 39, 1, p. 13-23.

Meizoz, Jérôme. 2001. L’âge du roman parlant (1919-1939). Genève: Droz, 512 p.

Ménard, Sophie. 2014. Émile Zola et les aveux du corps. Les savoirs du roman naturaliste. Paris: Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes», 518 p.

Popovic, Pierre. 2011 [décembre 2011]. La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d'avenir.

Popovic, Pierre. 2013. La Mélancolie des Misérables. Essai de sociocritique. Montréal: Le Quartanier, 314 p.

Popovic, Pierre. 2017. « Du réalisme, du chômage et de l’imaginaire social». Spirale, 259, p. 30.

Rabaté, Dominique. 2006. Le Chaudron fêlé. Paris: José Corti, 296 p.

Robin, Régine. 1988. « De la sociologie de la littérature à la sociologie de l'écriture. Le projet sociocritique». Littérature, 70, p. 99-109.

Robinson, Charles. 2016. Fabrication de la guerre civile. Paris: Seuil, 635 p.

Sterne, Jonathan. 2015. Une histoire de la modernité sonore. Paris: La Découverte, « Culture sonore», 450 p.

Tibi, Laurence. 2003. La lyre désenchantée: l’instrument de musique et la voix humaine dans la littérature française du XIXe siècle. Paris: Honoré Champion, « Romantisme et modernités», 608 p.

Viart, Dominique. 2013. « Histoire littéraire et littérature contemporaine». Tangence, 102, p. 113-130.

Wagner, Jacques. 2001. La voix dans la culture et la littérature françaises, 1713-1875. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, « Révolutions et romantismes», 416 p.

Zumthor, Paul. 1987. La lettre et la voix. De la «littérature» médiévale. Paris: Seuil, 346 p.

- 1. Paru dans Poétique, n°16 (1973) et repris avec quelques aménagements dans le collectif Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982, p. 119-181.

- 2. Pierre Popovic, «Du réalisme, du chômage et de l’imaginaire social», dossier»Lectures et pratiques contemporaines du réel», Spirale, no 259, hiver 2017, p. 30.