Le corpus que je publie ci-dessous est insoutenable d’un point de vue scientifique et méthodologique. Voilà une entrée en matière bien peu engageante, néanmoins il a le mérite de constituer une des rares listes publiées d’œuvres hypermédiatiques à caractère littéraire pour écrans tactiles, qui ne soit pas spécifiquement destinée à la jeunesse. En effet, il existe déjà bon nombre de blogues comme La souris Grise, BibApps ou Declickids qui répertorient ce type d’œuvres. Si l’on pourrait discuter de l’appartenance de certaines œuvres répertoriées ci-dessous à la littérature jeunesse, je pense par exemple à L’Homme volcan, j’ai décidé d’inclure celles qui selon moi peuvent être étendues à un public plus vaste. L’argument est subjectif, le classement impressionniste, comme beaucoup des idées que j’évoquerai dans ce billet, qui constitue surtout une manière d’exprimer à voix haute, les différentes réflexions que j’ai pu avoir en essayant de constituer ce corpus de recherche in progress, donc par nature non exhaustif. Toutefois, afin de poursuivre ce cycle de réflexions sur les œuvres hypermédiatiques pour écrans tactiles, il semblait important de proposer une liste d’œuvres disponibles. Quelques-unes font l’objet de descriptions et d’analyses fournies dans les fiches du répertoire du NT2. Ce billet est destiné à être complété au fur et mesure de la découverte de nouvelles œuvres et de leur intégration au répertoire ALH.

Ce premier corpus est clairement axé sur la littérature. Il existe d’autres corpus d’œuvres hypermédiatiques pour écrans tactiles plus artistiques ou plastiques, un corpus de poésie qui a été abordé dans le délinéaire précédent d’Emmanuelle Pelard. Dans la sélection de ces œuvres, la question du statut littéraire s’est avérée prégnante. Comment jauger du taux de littérarité des œuvres? Comment les aborder du point de vue littéraire, elles qui flirtent le plus souvent avec l’art numérique, le jeu vidéo, le cinéma, la vidéo et l’animation? Éludant cette question, j'ai fait le choix de les rassembler, moins pour leur littérarité que pour leur narrativité forte. La présence de texte étant néanmoins une condition sine qua non.

Ce corpus recense exclusivement des œuvres applicatives. Des oeuvres, comme Ah d’Emma Reel ou Kadath, le guide numérique de la cité inconnue de Raphaël Granier de Cassagnac, Laurent Poujois, David Camus et Mélanie Fazique, que certains1feraient entrer dans la catégorie de livre augmenté (enhanced book), sont exclues du fait de leur format, principalement PDF et ePub. Si l’on peut identifier des traits communs entre ces œuvres et les applications - qui sont de petits logiciels autonomes -, comme la dimension multimédia et l’hypermédiatisation, celles-ci n’impliquent pas les mêmes technologies. De même, les œuvres au format PDF ou ePub n’engagent pas spécifiquement l’interface tactile, elles peuvent être consultées sur tous les écrans. De plus, elles ne sont pas commercialisées de la même manière, via les mêmes interfaces, ceci est particulièrement frappant dans le cas d'Apple, chez qui les œuvres applicatives sont disponibles sur l’Apple Store quand les PDF et ePub sont vendus sur une plateforme consacrée à la lecture: le iBookstore.

Au fur et à mesure de mes recherches, il m’est apparu assez évident que les œuvres, au sein même du corpus, se distinguent les unes des autres, non pas selon des genres littéraires prédéfinis, mais plutôt par les processus de médiatisation dont elles sont issues. Je propose donc de les classer en deux catégories: œuvres natives et remédiatisations.

Œuvres natives

Ayn Rand. Atlas Shrugged. Penguin USA. iOS, 2012.

Beard, Richard. «James Joyce, EFL Teacher» & Dockrill, Laura «Topple» & Mohamed, Nadifa «Summer in the City». Papercut - Enhanced Reading Experience. Ustwo, iOS, 2011.

Birgé, Jean-Jacques. USA 1968, deux enfants. Les Inéditeurs. iOS, 2014.

Boda, Kenza. Caprice. This is Eden. iOS, 2012.

Brown, Mathew A. Seven poets and the assassin secrets. Edmund Pevensey, LLC. iOS, 2012.

Collectif. Chopsticks Novel. Penguin Group USA. iOS, 2011.

Collectif. Device 6. Simogo AB. iOS, 2013.

Collectif. Fiction train. Radio France. iOS et Android, 2013.

Collectif. Papercut - Enhanced Reading Experience. ustwo™. iOS, 2011.

Fougeras, Nadège. Paris-Tokyo-Allo la Terre ?. Éditions Merveilleuses. iOS et Android, 2013.

Gomez, Jeff. Besides Myself: An Interactive Novel for the Ipad. iOS, 2012.

Gorman Samantha & Cannizzaro, Danny. Pry. Tender Claws LLC. iOS, 2015.

Horowitz, Ying et Russell, Quinn et al. The Silent History. Ying Horowitz & Quinn LLC. iOS, 2013.

Jeffers, Oliver. The Heart and the Bottle. Harper Collins Publishers Limited. iOS. 2010.

Loyer, Erik & Claytan Daniels, Ezra. Upgrade Soul. iOS, 2012.

Malzieu, Mathias. L’Homme volcan. Flammarion et Actialuna. iOS, 2011.

Méndez Romero, Alex. The End of Times. iOS, 2013.

Moore, Clement Clarke et Fischer, Chuck. The pedlar Lady of cushung cross. Chuck Fischer Studio. D’après iOS, 2010.

Orson & Co. History of a Pleasure Seeker. The Huntly Corp. iOS, 2012.

Pick, Verane. Apocalepsy 911. Visual Goodness Inc. iOS, 2012.

Tomasula, Steve & Farell, Stephen & Lavoy, Matt & Jara, Christian. TOC. iOS, 2009. [2014 dernière mise à jour]

Remédiatisations

Atomic Antelope. Alice adventures in Wonderland. D’après Lewis Caroll. iOS, 2010. [rebaptisé Alice for the iPad. Dans sa version 2015]

Byook, S. Holmes HD, S. Holmes HD, La bande mouchetée. D’après Arthur Conan Doyle. iOS, 2011.

Chafie Press, LLC. The Survivors. D’après Amanda Havard. iOS, 2011.

FlyingWord, Inc. Treasure Island, The Experience. D’après Robert Louis Stevenson. iOS, 2010.

Inverted Pear. Dracula HD. D’après Bram Stoker. iOS, 2010.

L’Apprimerie. Voyage au centre de la Terre. D’après Jules Vernes. iOS et Android, 2013.

Morris, Dave & inkle Ltd. Frankenstein for the iPad. D’après Mary Shelley. iOS, 2012.

_______________________. Down Among the Dead Men. D’après Dave Morris. iOS, 2012.

Moving Tales Inc. The Pedlar Lady of Gushing Cross. D’après un conte traditionnel perse. iOS, 2010.

_________________. The Unwanted Guest. D’après un conte juif. iOS, 2012.

_________________. This Too Shall Pass. D’après des contes perse, bouddhistes et juifs. iOS, 2012.

Padworx. Dracula. D’après Bram Stoker. iOS, 2010.

Penguin USA. Atlas Shrugged. D’après Ayn Rand. iOS, 2011.

_____________. Jack Kerouac’s On the Road (A Penguin Books Amplified Edition). D’après Jack Kerouac. iOS, 2012.

Play Creatividad, S.L. Ipoe, The Interactive and Illustrated Edgar Allan Poe Collection. D’après Edgar Allan Poe. iOS et Android, 2012.

Quirk Books & PadWorx Digital Media. Pride & Prejudice & Zombies: The Interactive Ebook. D’après Seth Grahame-Smith. iOS et Android, 2012.

Smashing Ideas Inc. The War of the Worlds for iPad. D’après Herbert Georges Wells. iOS, 2010.

Visual Edition, Composition n°1. D’après Mark Saporta. iOS, 2011.

Quelques questions posées par ce corpus:

D’un point de vue formel, cette bibliographie aura posé une question majeure: comment citer les références de ces œuvres?

La seule évidence a sans doute été de renseigner les systèmes d’exploitation pour lesquels elles ont été conçues. Pour le reste, la tâche s’avère plus ardue.

Qui est l’auteur d’une œuvre applicative?

D’abord, les œuvres hypermédiatiques pour écrans tactiles sous forme applicative posent le plus souvent un problème d’autorité puisqu’elles sont presque toujours le fruit d’un travail d’équipe. Rares sont les auteurs capables de prendre en charge eux-même l’intégralité du travail de conception d’une application, c’est pourquoi elles résultent la plupart du temps d’un travail collectif entre l’auteur du texte et le développeur, mais aussi le designer chargé de l’interface, auxquels s’ajoutent parfois les auteurs des bandes sonores et musicales, les artistes chargés des images, des animations, des vidéos, etc. Le problème est en fait assez similaire à celui du cinéma qui crédite en premier le réalisateur du film au détriment de l’ensemble de son équipe, faisant ainsi primer la prise d’image et leur montage sur le scénario, la lumière, les costumes, la bande-son, etc. Mon choix concernant les œuvres natives, de signaler l’auteur du texte à la place qui lui est usuellement destinée, dénote d’un point de vue très littérairement centré, qui donne la primauté au texte. Si cela fonctionne globalement, quelques références résistent. Par exemple, dans le cas de Chopsticks Novel et Device 6, l’auteur du texte n’est pas cité dans l’épitexte éditorial que constitue l’App Store 2 Seuls les éditeurs des applications sont signalés, en l’occurrence Penguin Group USA et Simogo AB. Dans ces cas, encore minoritaires pour les œuvres natives, j'ai pris le parti de souligner leur aspect collectif.

En ce qui concerne les remédiatisations, il m'a semblé difficile de suivre un même schéma dans la mesure où une référence bibliographique comme «Stoker, Bram. Dracula HD. Inverted Pear. iOS, 2010» semble bien étrange et anachronique. Dans le cas des remédiatisations, il est difficile de faire primer l’autorité du texte sur l’autorité de sa mise en hypermédia, et ce, parce qu’à la différence des œuvres natives, dans la grande majorité des cas, l’auteur du texte et les éditeurs de l’application ne sont pas contemporains. D’ailleurs, ce sont souvent des textes libres de droits, passés dans le domaine public, qui sont utilisés. Dans le cas des remédiatisations, les différents individus ayant participé à l’élaboration de l’œuvre ne sont jamais mentionnés dans l’épitexte éditorial des plateformes de vente, seule est créditée l’entreprise qui détient les droits de l'application. Toutefois, la grande majorité des œuvres offrent en leur sein une page de crédit ou une sorte de générique, qui corrobore par ailleurs notre parallèle avec le cinéma, citant nominalement les différents acteurs.

Captures d'écran des pages de crédit de The Pedlar Lady; 1968, deux enfants; Seven Poets.

Pourquoi ce choix d'œuvres?

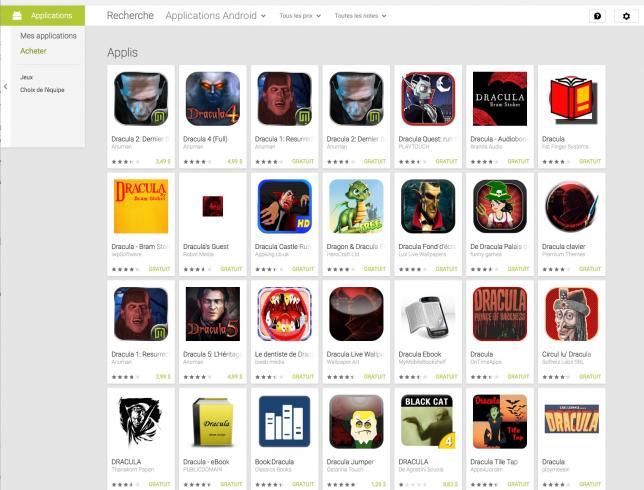

Il faut noter que le corpus de remédiatisations aurait pu être bien plus long dans la mesure où l’on trouve un grand nombre d’applications reprenant les grands classiques de la littérature mondiale devenus libres de droits, comme Frankenstein ou Dracula, mais aussi des contes. Pour exemple, sur Google Play, on trouve plus de 60 applications en lien avec Dracula, parmi lesquelles il y a des jeux, mais aussi plusieurs remédiatisations du texte de Bram Stocker.

Capture d’écran du résultat de recherche du mot «Dracula» dans Google Play, réalisée le mardi 24 février 2015.

J’aurais donc pu ajouter des dizaines de versions des Mille et une nuits ou d’Alice au Pays des merveilles à mon corpus. Toutefois très peu de ces applications me semblent véritablement d’intérêt du point de vue de leur mise en hypermédia3. Les œuvres que j'ai choisies sont minimalement multimédias et possèdent une interactivité plus signifiante que de proposer une simple activation. Il s’agissait de sélectionner des œuvres où les textes originaux ne faisaient pas seulement l’objet d’un transfert de support mais d’un vrai travail d’adaptation pour l’écran tactile. En effet, la remédiatisation, pour reprendre le terme de Bolter et Grusin (1999)4, est un processus loin d’être anodin, l’hypermédia a sa grammaire propre, tout comme le texte édité a la sienne. Ainsi que l’explicite Michel Serceau à propos du cinéma, l’adaptation:

[…] n’est pas seulement une opération factuelle – traduction d’un langage dans un autre – qui placerait le cinéma dans la dépendance de la littérature et par laquelle il se ravalerait au rang d’illustrateur, mais un faisceau de réalités sémiotiques et esthétiques. Réalité plurielle et réversible, l’adaptation témoigne de ce que littérature et cinéma entretiennent une relation dynamique. (1999: 9)

Cette relation dynamique est aussi celle de l’hypermédia avec le texte imprimé. Dans «Hybridation et métissage sémiotique: l’adaptation multimédiatique», Denis Bachand interroge les liens entre l’adaptation cinématographique et la remédiatisation du livre en hypermédia:

L’adaptation multimédiatique partage beaucoup de similitudes avec le processus cinématographique. Il s’agit dans les deux cas de traduire un texte en images et en sons en procédant selon une démarche commune de scénarisation, de découpage technique, de tournage et de post-production. Cependant, l’une et l’autre soumettent le texte littéraire à une série d’actes régis par des règles de transcodage qui leur sont propres. Destiné à restituer la diégèse, le processus de conversion intersémiotique prend en charge la migration des signifiants du récit (situations, personnages, chronologie, etc.) par l’intercession de procédés apparentés mais distincts. De fait, la nouvelle hybridation technologique favorise l’intermédialité d’un nouvel art polyphonique où les signes typiques échangent attributs et fonctions sous la gouverne de l’hypertextualité. L’image se parcourt comme un texte qui articule un système d’indices et le texte se pare des attributs de l’image en devenant icône, voie de passage sensible, «activée», vers d’autres sites, intertextualisés. (2000: 57-58)

La relation entre le texte et l’image semble d’ailleurs d’autant plus prégnante dans les adaptations hypermédiatiques que du texte subsiste à l’écran.

Toutefois, il est aussi nécessaire de différencier l’adaptation cinématographique de celle qui nous intéresse plus particulièrement ici, puisqu’il s’agit de deux modes écraniques d’ordre distinct. Contrairement aux écrans de cinéma, les écrans tactiles mobiles sont des «écrans reliés». Pour Samuel Archibald, à la suite de Bertrand Gervais, l’écran relié est «(…) un écran modifiable en temps réel, qui s’appuie sur des technologies d’inscription numériques et permet l’accès aux différents réseaux» (2009: 160). Archibald favorise une typologie lecturale des supports en termes de stabilité et de fluidité:

La fluidité est l’état d’un support sur lequel nous avons peu de prise et dont le contenu est perceptible en surface. Le fluide est mouvant, animé par un mouvement dont nous ne contrôlons pas le débit. La fluidité suppose donc une manipulation plus subordonnée et recouvre le premier axe des typologies médiatiques: le défilement temporel de l’oralité et de la linéarité, la transparence relative des signes impliqués par l’immédiateté, la spontanéité de la communication et du spectacle.

La stabilité par opposition, décrit l’état d’un support solide et bien souvent statique. La stabilité permet une meilleure prise, de plus grandes possibilités de manipulation volontaire, autant d’avantages qui se paient au prix d’une limitation du mouvement interne: ce que nous gagnons en contrôle sur la matérialité du support stable, nous le perdons en dynamisme, le stable ne se meut pas, il est malléable. Il recoupe le second axe de nos typologies médiatiques: le déploiement spatial de la littéracie et de la tabularité, l’opacité de l’hypermédiateté, l’inscription durable des signes qui permet la transmission et encourage la production du sens. (2009: 149)

Ainsi, le livre est stable, l’écran relié est fluide. Quand un livre est adapté en hypermédia, une fluidification a lieu qui modifie en profondeur le texte. Pour évaluer ces modifications et caractériser la mise en hypermédia des textes, il faudra sûrement élaborer des critères objectifs qui permettront de justifier l’inclusion ou l’exclusion d’une œuvre dans le corpus. Pourraient être considérés et évalués: l’interactivité, les aspects multimédias (illustrations sonores et visuelles, les animations), la prise en compte de la tactilité, mais aussi des autres dispositifs propres aux tablettes et téléphones comme la géolocalisation, la connexion à Internet, la Webcam ou l’accéléromètre.

La remédiatisation et l’adaptation sont bien évidemment des procédés anciens. Si l'on reprend l’exemple du cinéma, on s’aperçoit qu’à ses débuts la grande majorité des films étaient tirés d’œuvres littéraires. Ces dernières constituaient une caution intellectuelle qui palliait l’aspect forain du cinéma naissant5. L’exemple de la filmographie d’Albert Capellani semble tout à fait représentatif à ce titre, de Riquet à la houppe (1908) à Germinal (1913), en passant par Tristan et Yseut (1911) et Les misérables (1913). La remédiatisation d’un texte littéraire en œuvre hypermédiatique correspond à une volonté de légitimation. Elle place l’œuvre hypermédiatique dans une lignée littéraire et profite de son aura. Elle est aussi un moyen de familiariser l’internaute, en lui proposant des contenus qui lui sont déjà connus. Comme le remarque Lu Shengui dans Transformation et réception du texte par le film: pour une nouvelle problématique de l'adaptation: «En général, les adaptations ont lieu pour deux raisons: soit en vue d'une nouvelle technique d'exécution ou d'une nouvelle forme d'art, soit pour un public autre que celui de l'œuvre originelle (…).» (1999: 15) Les œuvres hypermédiatiques pour écrans tactiles qui adaptent des textes préalablement imprimés pourraient appartenir à ces deux catégories. D’abord, parce qu’elles proposent une nouvelle technique d’exécution du texte, mais aussi, dans le cas de celles que nous essayons de recenser, parce qu’elles proposent des relectures multimédias des textes originaux. À cet effet, l’adaptation du Voyage au centre de la terre par l’Apprimerie est exemplaire. L’objectif avoué, pour beaucoup de ces éditeurs d’applications, est de séduire un nouveau public qui serait peut-être plus enclin à lire sur écran que dans les livres. Si cette assomption mériterait d’être prouvée par des chiffres, elle conduit plus souvent qu’autrement à des mises en hypermédia faciles, comme celle The War of the Worlds de Smashing Ideas, qui, en lui offrant seulement la possibilité d’appuyer sur quelques tripods pour déclencher des rayons laser à chaque fin de chapitre, semble bien peu accorder au lecteur contemporain.

Comment dater les oeuvres?

La date de publication des œuvres pose également quelques problèmes. En effet, quelle date afficher dans la référence bibliographique? Dois-je noter la date de conception de l’œuvre, qu’il n’est pas toujours facile de connaître dans la mesure où elle n’est pas systématiquement spécifiée sur les plateformes de distribution des applications? Faut-il plutôt favoriser la date de copyright, qui est plus facilement disponible; ou la date de la dernière mise à jour? Dans la mesure où ce corpus n’engage pas d’analyses précises des œuvres, j'ai préféré inscrire la date de copyright. Toutefois, du fait de la nécessité des mises à jour des applications selon les évolutions des technologies et des systèmes d’exploitation, il sera important, lors de l’étude précise des œuvres, de pouvoir désigner sur quelles versions se base mon discours. Les œuvres applicatives, comme les œuvres hypermédiatiques présentes sur Internet s’inscrivent dans le flux du Web et des évolutions techniques, par conséquent elles sont soumises à une certaine labilité dont il sera nécessaire de tenir compte (Gervais & Guilet 2010 et 2011).

Pour conclure rapidement, ces réflexions sur le corpus permettent de relever quelques problématiques prégnantes pour les œuvres hypermédiatiques pour écrans tactiles: les questions d’autorité, l’impact du support et des technologies qu’il convoque, le problème de sa labilité et de son archivage. Autant d’enjeux qui ont déjà été abordés par les exégètes de littérature hypermédiatique. En regard de l’Histoire des humanités numériques, il faudrait donc également analyser et mesurer l’impact de l’inclusion de la technologie tactile sur les réflexions préalablement engagées. Quels gestes et manipulations (Bouchardon 2011, Saemmer 2015), quels processus lecturaux, quelles esthétiques nouvelles engagent-elles? Toutes ces questions feront l’objet d’un cahier virtuel publié l’automne prochain sur le site du laboratoire NT2. Vous pouvez par ailleurs participer à ce dossier en répondant à l’appel à article disponible en ligne.

- 1. Je pense notamment ici à Nolwenn Tréhondart et Alexandra Saemmer dans leur article "Les figures du livre augmenté" (2014)

- 2. Le caractère épitextuel et les fonctions de l'App Store seront étudiés, à l’instar de ceux de GooglePlay, dans un prochain billet.

- 3. J'utilise l'expression «mise en hypermédia» pour ne pas me restreindre à l’utilisation du terme de «mise en page» qui appartient au monde du livre et ne correspond pas à l’étendue du travail de création qu’impliquent les œuvres hypermédiatiques.

- 4. La remédiatisation, participe à une écologie de l’emprunt et de l’appropriation. Selon Bolter et Grusin, les chantres de la remédiatisation, elle correspond ainsi à la médiatisation d’un autre média: «Media are continually commenting on, reproducing and replacing each other [...] media need each other in order to function as media at all.» (Bolter et Grusin, 1999: 55) Les médias s’approprient les techniques, les formes, les contenus des autres médias dans le but de rivaliser avec eux ou de les actualiser.

- 5. Le cinéma «de foire» (ou cinéma des attractions), correspond à la période allant de 1896 à 1916 où le cinéma était présenté comme un spectacle populaire parmi les attractions des foires (Cf. Clerc & Carcaud-Macaire, 2004).