Il n’est jamais facile de commencer ce genre d’affaire: d’afficher son premier article sur un nouveau blogue. Je suis conscient que cet article va informer le ton à ceux qui vont suivre. Il faut alors, dès le tout début, choisir mes mots soigneusement, pour susciter une ‘bonne’ impression chez mes lecteurs et mes lectrices. Voilà ! Je féminise, c’est déjà quelque chose. On est plutôt bien parti, me semble-t-il.

Je me présente donc. Je m’appelle Marc Rowley. Je suis un étudiant en première année à la Maîtrise en Littératures francophones et résonances médiatiques à l’Université Concordia. Je suis né en 1988, en Angleterre, et j’ai grandi depuis l’âge de deux ans à Cambridge, en Ontario. En 2006, j’ai déménagé à Waterloo, et mis à part un séjour de huit mois à Nantes, en France, en 2008-09, j’y ai vécu jusqu’à mon déménagement à Montréal le 1 janvier 2011. Je suis la première personne dans ma famille à avoir appris le français, et le seul à le parler maintenant (vous êtes prié.es, donc, d’excuser mes maladresses et mes erreurs, mon ‘accent’ autrement dit!).

Pour cet article d’introduction, je vais aborder très brièvement la question de mon identité culturelle. Qui suis-je, justement, et comment cette identité va-t-elle influencer mes recherches et ma pensée?

Évidemment, c’est une question à laquelle il n’est pas facile de répondre. On peut d’abord établir (et plus facilement) ce que je ne suis pas. Je ne suis pas Anglais, bien que je détienne un passeport britannique. Il ne reste presque aucune trace de l’accent de mes parents dans mon anglais parlé; quand je rends visite à ma famille en Angleterre, j’ai l’impression d’être un étranger de passage dans le coin, et non pas un exilé.

Je ne suis non plus Ontarien, bien que j’aie grandi dans cette province. J’ai l’impression de partager de moins en moins la manière d’envisager le monde de mes anciens collègues et de mes amis d’enfance ; il s’agit peut-être d’une idée à développer plus tard, mais je trouve, tristement, que cela devient de plus en plus ‘étasunien’ là-bas, tant au plan de la rhétorique politique que de la culture populaire. Je ne suis pas non plus, bien entendu, Étasunien, bien que je partage leur accent et leur continent (et leur affinité pour le baseball). Quand je retourne en Ontario, soit à Toronto, à Cambridge, ou bien à Waterloo, j’ai encore l’impression d’être de passage, et non pas de faire encore partie du tissu social.

Que me reste-t-il ? Selon ma carte soleil et ma facture d’Hydro-Québec, je suis sensé être Québécois et, techniquement, c’est le cas. J’ai voté lors des dernières élections, et je crois que je suis établi dans à ‘la belle province’ pour de bon. Mais je ne suis pas Québécois au sens où l’entendent les plus ‘old-fashioned’ c’est-à-dire qu’un Québécois.e est une personne francophone (au lieu de francophile) pur laine (au lieu de ‘nouvel arrivé’). Je suis très conscient qu’il y a une place pour moi au Québec: même le PQ dit que c’est un pays accueillant, moderne, ouvert. Mais en même temps, je suis conscient qu’ici je vois mon futur, et point un reflet de mon passé.

Alors, je n’appartiens ni à ma culture d’origine, ni à celle de mon enfance, ni à celle de mon présent. Qui suis-je, alors ?

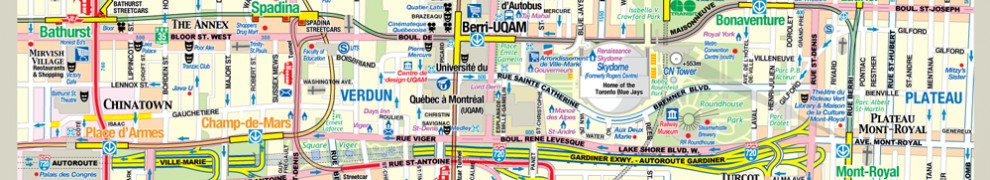

Une réponse se dessine. Je suis Montréalais. Je vis ici, mes amis sont ici (pour la plupart), mon emploi est ici, mes études se font ici. J’adore cette ville parce que je ne suis pas seul à être ‘autre’ en fait, je constate qu’une pluralité importante de Montréalais et de Montréalaises se situent dans la même catégorie d’« Autre » que moi: en train d’apprendre à maîtriser le français, en train de s’établir quelque part pour que leurs enfants et leurs petits-enfants auront aient des opportunités que leurs parents n’ont pas eues. Je suis tombé en amour avec la diversité de la ville une diversité qui fait le pont entre le Vieux-Port et Parc Ex, qui relie (dans l’espace défini qu’i est notre île) le passé et l’avenir. C’est une diversité qui fait le pont entre l’Ancien et le Nouveau Monde, où entrent en contact des pratiques et des croyances venant de partout dans le monde et en histoire.

Alors oui, au plan physique, je suis Montréalais. Je vis ici, ma vie est ici, et je m’y sens bien. Mais suis-je autre chose aussi ?

J’ose dire que je suis également Canadien. Je peux m’inscrire dans le registre honorable des personnes étant venues ici pour bâtir une nouvelle vie, même si la décision n’a pas été la mienne, il reste que ce sont mes enfants qui seront Canadien.nes de la première génération. Tout.e Canadien.ne, sauf pour les peuples autochtones, est venu, ou ses ancêtres sont venus, pour construire quelque chose de différent, qui n’aurait pas pu exister dans son pays d’origine: que ce soit une demeure, une chanson, un niveau de vie, ou un widget, on est ici pour innover. Je suis un Canadien responsable, bien sûr, et pour en savoir plus sur ma canadienneté, je vous invite à consulter mon blogue en anglais : torontrealis.wordpress.com. Je suis fier, en tout cas, d’être citoyen d’un pays composé de nations diverses, où chaque personne est la bienvenue peu importe ses origines.

Donc, ni Anglais, ni Ontarien, ni Québécois, mais un Canadien montréalais. Mais n’y a-t-il pas quelque chose de plus ?

Effectivement. Mon identité ce n’est pas seulement la transposition des endroits où je vis. Je suis, ce que l’on appelle en anglais, un ‘digital native’– un natif du monde numérique. Ma vie sociale est en contact avec les réseaux sociaux depuis leurs origines au début des années 2000. Sur l’Internet, des questions de race, d’orientation, et d’âge peuvent s’effacer quand elles ne sont pas pertinentes, et il y a juste la qualité de ma pensée qui compte. Je ne suis pas obligé de respecter les normes sociales ni mon ‘rôle’ de jeune diplômé de la manière où ce jeu est attendu dans ma ‘vie réelle’. Je suis libre de me comporter comme je veux, de projeter l’image de moi que je souhaite, et d’entrer en contact avec qui je souhaite pour parler de ce qui nous fait plaisir.

Il y a un espace physique où j’habite, où je fais mes courses, où je prends l’autobus. Il y a des drapeaux, la langue publique, les codes sociaux à respecter. Cet espace physique comporte donc des limitations: il y a certains livres disponibles dans la bibliothèque du coin, d’autres qui sont introuvables. Il y a certains sujets que je peux aborder, certains qui sont tabous. Il y a du marketing partout, des propriétés privées où je n’ai pas le droit d’entrer (même si c’est un bel endroit et une belle journée et que j’ai apporté un petit pique-nique). Mais il y a aussi un espace numérique où je suis libre de suivre mes intuitions et nourrir mon imagination, où les seules limites sont celles qui sont imposées par mes compétences techniques et la taille de mes rêves.

Alors, en fin compte, c’est ce que je suis, ou ce que je pense être, ou au moins d’où je pars. Un Canadien montréalais numérique. Il y a plusieurs contradictions dans cette petite définition de trois mots, des contradictions qui feront bien sûr l’objet de futures recherches. Et le monde numérique ne peut point se résumer dans un petit paragraphe à consonance poétique telle que je l’ai explicité ci-haut. Mais c’est un point de départ, et dans un monde déraciné (et peuplé de plus en plus de personnes déracinées elles aussi) ce que l’on croit être là au départ devient, effectivement, le point de départ.

À suivre.