« Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » (Moitessier, 2009 [1986] : 312) C’est par ces quelques mots écrits le 18 mars 1969 que Bernard Moitessier abandonne officiellement le Golden Globe Challenge, course autour du monde à la voile dans laquelle il s’est lancé le 22 août et qu’il est en passe de remporter. En gagnant cette course, Moitessier deviendrait le premier navigateur à effectuer un tour du monde en solitaire sans escale; partant, il entrerait dans l’histoire.

Il choisit de refuser la gloire et c’est précisément en tournant le dos à la victoire qu’il entre dans la légende1. Son aventure maritime, relatée dans La longue route, nourrit l’imaginaire du grand public, mais aussi de toute une génération de navigateurs qui n’hésitent pas à souligner l’influence que Moitessier a exercée sur eux. Ainsi, Philippe Jeantot déclare : «J’avais quinze ans quand on m’a offert La longue route de Bernard Moitessier. Dans la même nuit, je l’ai lu deux fois et j’ai su que j’avais trouvé ma voie.» (cité par Barrault, 2004 : 117) C’est justement à Jeantot que l’on doit le Vendée Globe, course autour du monde en solitaire, considérée comme l’héritière du Golden Globe Challenge.

Si La longue route relate une fabuleuse aventure en mer et un exploit tant technique qu’humain capables de frapper l’imaginaire, c’est aussi le récit de la quête d’un homme qui cherche à quitter la terre et à habiter la mer. C’est à cette volonté double, inscrite en filigrane dans l’ensemble de l’œuvre, que nous nous intéresserons. Dans un premier temps, une présentation de Moitessier, de sa course et du livre nous permettra de placer le récit dans son contexte historique et technique, et nous invitera à garder à l’esprit les conditions dans lesquelles il naviguait à l’époque de La Longue Route. Dans un second temps, nous nous attacherons aux raisons qui ont poussé Moitessier à quitter la terre et aux façons dont il s’y est pris pour le faire; de nombreux rapprochements seront faits avec la géopoétique de Kenneth White. Enfin, grâce à une lecture géopoétique de l’œuvre, nous identifierons les pratiques de l’espace observables dans le récit ainsi que les stratégies utilisées par Moitessier pour habiter la mer.

Bernard Moitessier est un navigateur français, né en 1925 en Indochine (aujourd’hui le Vietnam) et mort en 1994. Fils d’un entrepreneur et d’une artiste, il passe son enfance entre Saigon et un petit village de pêcheurs, situé sur les bords du golfe de Siam, qui le marque profondément; à son sujet, il écrit : «La mer et la forêt… j’ai connu dès l’enfance le formidable aimant de ces deux pôles qui me relient au village pour toujours. Et vivrais-je mille ans que mon village resterait collé à moi, c’est par lui qu’existent mes racines.» (Moitessier, 1993 : 51) Il déteste l’école qui l’ennuie, et tout ce qui entrave sa liberté. Très tôt, il ne rêve que d’une chose : «embarquer sur [une] jonque, partir très loin de l’école.» (12)

Il acquiert son premier bateau en 1951. C’est une vieille jonque, baptisée Le Snark, en l’honneur de Jack London, à bord de laquelle il compte rejoindre l’Australie. Finalement, des difficultés administratives et de multiples voies d’eau l’empêchent de réaliser son projet, mais Moitessier parvient tout de même à se rendre jusqu’au sud de Sumatra. En 1952, il arme Marie-Thérèse, une autre jonque, et entreprend de traverser l’océan Indien. Aux abords de l’archipel des Chagos, il fait naufrage et perd son bateau. Il passe alors trois années à l’île Maurice, où il prépare Marie-Thérèse II, à bord de laquelle il rejoint les Antilles en passant par l’Afrique du Sud. Malheureusement, un naufrage sur l’île de Saint-Vincent (Antilles), en 1958, signe la fin de l’aventure et de Marie-Thérèse II. Les voyages à bord des deux Marie-Thérèse sont relatés dans Vagabond des mers du Sud, le premier livre de Moitessier, paru en 1960, qui obtient un succès immédiat.

Vient alors l’époque de Joshua, le bateau mythique du marin. Mis à l’eau en 1962, c’est un ketch de douze mètres en acier, construit sur plans dans un chantier naval du sud de la France et financé en partie par un lecteur enthousiaste. Fin 1963, Joshua quitte la Méditerranée pour Tahiti. Si l’aller se fait par la route habituelle, via le canal de Panama, le retour emprunte ce que Moitessier appelle «la route […] la plus sûre, la plus logique» (cité par Barrault, 2004 : 60), qui permet de regagner l’Europe plus rapidement, en passant par le cap Horn. Ainsi, en 1966, Moitessier et sa femme, Françoise,

pulvéris[ent] une porte blindée à laquelle personne n’avait osé s’attaquer. Un demi-tour du monde sans escale par le cap Horn! Quatorze mille milles avec les ancres au repos dans le poste avant! Quatre mois de mer, dont une bonne moitié dans les plus dures du monde, équipage et bateau intacts à l’arrivée! (Moitessier, 1993 : 203)

Cet exploit est relaté dans le livre Cap Horn à la voile, second gros succès commercial.

C’est donc en héros que le navigateur regagne l’Europe et déjà, il pense au prochain départ : un tour du monde en solitaire, en passant par les trois caps, sans escale. Fait surprenant, c’est en partie l’écriture qui est à l’origine de ce nouveau défi : déçu par les derniers chapitres de Cap Horn à la voile qu’il estime avoir sabotés, il veut se racheter : «Puisque j’avais trahi en bâclant mon bouquin, je n’avais qu’à en écrire un autre pour effacer celui-là.» (206) Il s’installe à Toulon et prépare son bateau.

C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée du Golden Globe Challenge.

En Angleterre, un navigateur du nom de Bill King prépare lui aussi une circumnavigation sans escale. D’autres marins ambitieux sont tentés par le défi et les honneurs que le vainqueur recevra2. La navigation hauturière3 suscite beaucoup d’engouement en Grande-Bretagne et bientôt, le Sunday Times trouve le moyen de tirer parti des rivalités entre marins : le journal organise la première course autour du monde sans escale, le Golden Globe Challenge. Les règles sont limitées, mais draconiennes : aucune escale, aucune assistance, aucun contact physique. Moitessier refuse catégoriquement : «cette idée du Sunday Times me donne envie de vomir.» (210) Une semaine plus tard, il se ravise, expliquant ainsi sa nouvelle décision :

Vu l’énormité de cette aventure, il est évident que nous serons bien peu à l’arrivée. Peut-être même n’y aura-t-il personne… […] Mais imaginons que les dieux m’accordent le retour, et en supplément d’être à la fois le plus rapide et le premier rentré. Eh bien, j’empocherais le chèque sans dire merci, puis je bazarderais froidement le Golden Globe aux enchères avant de m’en aller sans un regard pour le Sunday Times. […] Et croyez bien que je n’éprouverais aucun scrupule à encaisser le chèque de cinq mille livres sterling, car cet argent aurait été blanchi sur la place publique. Comprenez comme vous voudrez. (211)

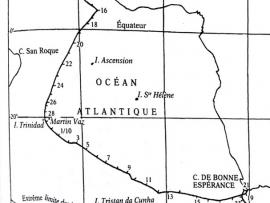

Des neuf concurrents qui prennent le départ, un seul arrivera à bon port, après trois cent treize jours de navigation. Parti en le 22 août 1968, Moitessier abandonne la course après six mois : il a pourtant franchi les trois caps et, navigant depuis deux cents jours environ, il a toutes les chances de remporter la course. Mais au milieu de l’Atlantique, plutôt que de mettre le cap au nord vers l’Angleterre et la victoire, il continue sa route vers l’est, après avoir donné pour seule explication ces quelques mots devenus célèbres : «Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme.» (Moitessier, 2009 [1986] : 312) Ses mémoires proposent quelques éclaircissements : «Rentrer déjà reviendrait à n’être jamais vraiment parti. Ce serait l’acceptation tacite des règles de l’ancien jeu imposé par les autres. Ce serait me trahir.» (Moitessier, 1993 : 215) D’ailleurs, quand le 28 février il écrit «J’abandonne…» dans le journal de bord, il ne parle pas de la course, mais de son envie de continuer plus loin (Moitessier, 2009 [1986] : 294-299). Pour lui, à ce moment précis, finir et remporter le Golden Globe Challenge revient à baisser les bras et renoncer à un idéal; et s’il change d’avis, c’est que cette perspective le rend malade, au sens propre comme au sens figuré (301). Le périple de Moitessier se termine à Papeete le 21 juin 1969. Alors qu’aucun bateau n’avait jamais fait le tour du monde sans escale, Joshua vient de parcourir une fois et demie le tour de la Terre, sans escale, sans assistance, en trois cents jours environ (fig. 1). C’est cette aventure en solitaire que raconte La longue route, récit publié en 1971.

La longue route est donc le troisième livre de Moitessier. Écrit en deux ans à partir du journal de bord, il est composé de trois parties : le récit de la navigation en tant que telle, agrémenté de quelques dessins et cartes; un appendice regroupant des indications et conseils techniques4; un glossaire assez complet reprenant les termes nautiques utilisés. Le récit de la navigation est découpé en quatre parties et vingt-trois chapitres. Les vingt premiers chapitres sont consacrés au récit de la préparation et de la navigation jusqu’au fameux 18 mars 1969, date à laquelle Moitessier signifie son abandon en lançant, au lance-pierres sur le pont d’un pétrolier ancré au large de Capetown, un message destiné au Sunday Times. La narration est claire, précise, souvent datée et parfois très technique. À partir du vingt et unième chapitre, le rythme s’accélère et le propos devient plus flou, presque évanescent par moments, mais également beaucoup plus critique et revendicateur. Le dernier chapitre, pour sa part, oscille entre conte et manifeste écologistes, et explique (ou du moins, tente de le faire) pourquoi l’auteur a choisi de verser ses droits d’auteur au Pape5.

De l’aveu même de l’auteur, l’écriture de La longue route a été extrêmement difficile : «Ce voyage, à la fois physique et intérieur que je devais rendre par l’écriture, était fait de gestes trop simples et d’émotions trop intenses pour pouvoir les transcrire dans nos pauvres mots de tous les jours.» (Moitessier,1993 : 218) D’ailleurs, rien ne prédisposait Moitessier à une carrière d’écrivain : il était peu enclin aux travaux de l’esprit, et on l’imagine assez mal assis des heures devant un carnet. Pourtant, au moment d’écrire Vagabond des mers du Sud, il dit :

Je n’aurais jamais soupçonné qu’écrire se révélerait transcendant à ce point… quelque chose me soulève au-dessus de moi-même, j’entends la mer chanter, le vent, le soleil, l’arc-en-ciel d’étrave, la longue chevelure phosphorescente du sillage semé d’étoiles où le clodo des ports devient un prince de l’horizon dans une liberté qu’aucun argent n’achètera jamais. (Moitessier, cité par Janichon, 2015 : 51)

Et c’est une véritable œuvre littéraire que l’on découvre en lisant, puis en analysant La longue route. Un œuvre qui raconte la volonté d’un homme de quitter la terre pour habiter la mer. C’est sur ces deux aspects, successivement, que nous nous pencherons maintenant.

Partir. Ce seul mot semble pouvoir résumer Bernard Moitessier : ce qu’il est et ce qu’il fait. L’appel du large est caractéristique de l’indomptable besoin de liberté qui traverse tant son œuvre que sa vie. Cet appel du dehors est également un des principes de la géopoétique de Kenneth White et pour cette raison, il nous semble intéressant de faire dialoguer La longue route et la géopoétique, en nous appuyant sur certains de ses fondements. Il s’agit, en faisant des ponts entre les propositions de White et les écrits de Moitessier, de montrer comment la volonté de quitter la terre s’inscrit dans le livre.

Développée à la fin des années quatre-vingt par le poète et penseur Kenneth White, la géopoétique constitue un champ de recherche et de création qui tente de tracer un trait d’union entre l’expérience de l’espace et l’activité de l’esprit. Transdisciplinaire, elle «occupe un champ de convergence potentiel surgi de la science, de la philosophie et de la poésie» (White, 1994 : 27) et elle invite chacun à «explorer les chemins de [son] rapport sensible à la terre» (25) afin de redéfinir sa place dans l’univers. Si, dans le premier chapitre du Plateau de l’albatros, White se refuse à donner une définition précise de la géopoétique (40-41), on peut identifier quatre principes fondateurs qui la sous-tendent, à savoir : l’appel du dehors, la critique radicale, le mouvement, la marge. Nous nous proposons de les aborder tour à tour pour voir de quelle manière ils apparaissent dans l’œuvre de Moitessier.

L’appel du dehors est au cœur de la géopoétique qui «place au premier plan de ses préoccupations l’exploration physique des lieux, in situ, l’interaction concrète avec l’environnement, […] la perception intime des paysages, le cheminement singulier d’un individu, immergé dans le monde.» (Bouvet, 2015 : 26) Pour White, qui reprend Deleuze, il faut «brancher la pensée sur le dehors» (1994 : 31). Ainsi, il s’agit d’aller dehors, littéralement, d’explorer les lieux en développant une réelle qualité de présence, de «se mettre à l’écoute du monde hors-humain» (White, 2008 : 98) afin d’établir avec lui un lien direct. Cet appel du dehors et ce besoin d’être en communication avec le monde, Moitessier les ressent intimement, et bien souvent de manière urgente. Par exemple, dès les premières pages de La longue route, il écrit :

J’avais un tel besoin de retrouver le souffle de la haute mer, il n’y avait que Joshua et moi au monde, le reste n’existait pas, n’avait jamais existé. On ne demande pas à une mouette apprivoisée pourquoi elle éprouve le besoin de disparaître de temps en temps vers la pleine mer. Elle y va, c’est tout, et c’est aussi simple qu’un rayon de soleil, aussi normal que le bleu du ciel. (Moitessier, 2009 [1986] : 18)

Et une fois qu’il a pris la mer, c’est très rapidement qu’elle le prend à son tour, et qu’une sorte de communion se crée. Ainsi, lorsqu’il traverse le Pot-au-noir6, zone déventée détestée des marins, Moitessier se sent «vide comme cette mer sans soleil, sans poisson, sans oiseaux, morte malgré cette garce de houle» (32). Et dès que le vent revient, il «sen[t] pénétrer en [lui] quelque chose qui ressembl[e] à la fois à une grande torpeur et à une grande force» (35) Aussitôt, son baromètre intérieur remonte (37). Ce sentiment de communion s’intensifie au fil du récit, «le corps, les nerfs, le cerveau se détendent, retrouvent le rythme simple de la mer» (275,) jusqu’à atteindre une sorte de symbiose, une «paix et joie de vivre en harmonie avec l’univers.» (127)

Malgré cette communion avec la mer, le rapport à la terre demeure ambivalent avec, régulièrement, des envies de «respirer les senteurs de cette terre» (60) ou d’échanger avec les humains. La famille et des amis sont évoqués souvent, ces attaches étant ressenties tantôt comme une entrave, tantôt comme un lien réconfortant. Mais le désir et le manque s’estompent avec le temps et, après quatre mois en mer, le navigateur éteint sa radio7, son seul lien avec le monde. En l’éloignant de la terre et des hommes, la navigation au long cours permet à Moitessier de «particip[er de façon] intime aux choses qui [l]’entourent» (227), de trouver sa place dans l’univers réel et d’atteindre ce que White appelle «une façon dense d’être au monde» (cité par Bouvet, 2015 : 59); et que, selon White, nous avons totalement perdue.

Cette perte du rapport au monde est à la base de la critique radicale que formule la géopoétique. «Quand ce rapport est inepte et insensible, on n’a, effectivement, que de l’immonde. Pour qu’il y ait monde au sens plein du mot, un espace commun appelant à une vie dense et intense, il faut que le rapport soit, de la part de tous, sensible, subtil, intelligent.» (White, 1994 : 25) La géopoétique propose donc de «repenser radicalement le rapport de l’être humain au monde.» (38) Cette volonté découle du constat de l’échec des modes de pensée et de fonctionnement occidentaux : White considère que «nous nous situons en fait au bout de ce qu[’il] aime appeler “l’autoroute de l’Occident”, qui fonce vers les catastrophes et s’enfonce dans la platitude, avec son charroi de désarroi et de confusion.»8 Les similarités avec le discours de Moitessier sont frappantes, et ce jusque dans le choix des mots; dans Tamata et l’Alliance, il écrit : «Le monde occidental me fait songer à un camion bourré de millions d’êtres humains lancé à toute vitesse vers le Grand Trou» (Moitessier, 1993 : 220-221). La critique de la société occidentale, du «Monstre» comme l’appelle le navigateur, est sous-jacente dans tout le récit, ne serait-ce que dans le fait qu’il cherche à «oublier totalement la Terre, ses villes impitoyables, ses foules sans regard et sa soif d’un rythme d’existence dénué de sens» (Moitessier, 2009 [1986] : 222) et à s’extraire d’une société dans laquelle il ne se reconnaît pas9. «Je n’en peux plus, dit-il, des faux dieux de l’Occident toujours à l’affût comme des araignées, qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le Monde Moderne, c’est lui, le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes.» (302) En parallèle, il est parfaitement conscient de la contradiction inhérente à sa position, lui qui profite de la technologie moderne avec «un bon bateau avec des winches, des voiles en tergal, une coque métallique qui [l]e laisse en paix, soudée, étanche et solide.» (302) Reste : les maux dépassent de loin les bénéfices. Plus loin, une fois que le bateau a jeté les amarres à Tahiti (une fois la civilisation retrouvée, donc), la critique est formulée de façon encore plus frontale et virulente : tout le chapitre vingt-deux présente, sous forme d’allégorie, l’hégémonie de «la pelleteuse et de la bétonneuse» (325) qui travaillent sans relâche à la destruction du monde et à la perte de l’homme.

Pour la géopoétique, la critique radicale «conduit à une remise en question du mode de vie et de penser en Occident : il s’agit de réfléchir au conditionnement culturel, aux modes de pensée dont nous avons hérité et de chercher à nous dépouiller de ce qui encombre inutilement la pensée.» (Bouvet, 2015 : 24) Chez Moitessier, ce travail de dépouillement mental et comportemental est tangible tout au long du récit. Il cherche constamment à retrouver les joies simples des oiseaux ou des dauphins, à «s’oubli[er], [à]oubli]er tout, […], laissant de côté tout ce qui n’est pas essentiel au jeu dans le présent immédiat.» (Moitessier, 2009 [1986] : 110) On assiste également, au cours de La longue route, à un impressionnant délestage matériel, dans lequel on ne peut manquer de voir une concrétisation du processus de dépouillement mental : à Toulon, puis à Plymouth, Moitessier donne un «coup de balai de grande envergure» (48). On le croit débarrassé de tout le superflu, mais il continue de délester le bateau pendant toute la durée du récit; il jette, vide, allège, et en arrive à la conclusion qu’il est «inutile d’encombrer Joshua de ce poids qui prend de la place et gêne la concentration des choses indispensables.» (288) Pour le navigateur, comme pour le géopoéticien, il s’agit de se désencombrer, au sens propre comme au sens figuré, pour retrouver l’essentiel.

Le troisième principe fondateur de la géopoétique à apparaître clairement dans La longue route est le mouvement. «En invitant à renouveler l’expérience de l'espace géographique, la géopoétique propose de lier le déplacement spatial au déploiement de la réflexion. Si l'esprit a besoin d'espace, il a aussi besoin de pouvoir s'y mouvoir» (Marcil-Bergeron, 2012 : 71). Dans La longue route, récit d’une circumnavigation, le mouvement va de soi : il en est de la traversée des océans comme de celle des déserts : bouger est une question de survie. Mais, pour le navigateur, la notion de mouvement dépasse le seul déplacement, et on peut, ici encore, faire des parallèles intéressants avec la pensée de White. Moitessier souligne à plusieurs reprises l’importance de calquer son rythme sur celui du monde, de «[n]e rien brusquer, ne rien forcer [… car on] peut tout détruire en voulant aller plus vite que la nature.» (2009 [1986] : 158) Le mouvement, à condition d’adopter le rythme de la nature et d’avancer en harmonie avec le monde, permet d’atteindre «une vérité [qui était] peut-être perdue, mais qui renaît peu à peu dans le sillage.» (144)

Parce qu’elle encourage à se délester des habitudes et à sortir des sentiers battus, la géopoétique invite à explorer les marges; tant géographiques — «endroits situés en retrait, éloignés de la civilisation, ou […] considérés par tout un chacun comme inintéressants voire, dans certains cas, absents de la représentation cartographique du territoire» (Bouvet, 2015 : 57) — qu’intellectuelles — courants de pensée alternatifs, cultures et spiritualités autres (25).

Les marges géographiques, Moitessier les a adoptées comme terrain de jeu habituel par le choix qu’il a fait de passer son existence à arpenter les mers. Mais même là, au milieu de l’océan, il entend cet «appel qui [l’]attire au-dehors. Toujours plus loin au-dehors.» (White, 1994 : 13) Ainsi, longeant la ligne des glaces et malgré le danger, il «regard[e] souvent vers là-bas [… tenté de] faire un crochet, voir, sentir et repartir bien vite avant qu’il soit trop tard, en emportant ce rêve blanc piqué d’icebergs bleutés au fond de [lui] pour toujours.» (Moitessier, 2009 [1986] : 245)

Moitessier explore aussi les marges de la pensée occidentale dominante. De sa jeunesse en Asie, il conserve une grande ouverture à l’altérité et une sensibilité particulière aux cultures, philosophies et façons de vivre orientales. Nombre de ses réflexions dans La longue route sont empreintes de bouddhisme (les forces immatérielles, l’impermanence de toutes choses, la communion des êtres, etc.) et il pratique le yoga chaque jour, nu dans le cockpit (214). Mais au-delà d’une simple tentation, la marge s’avère au final la seule solution viable face à la déroute de la société et il faut «hiss[er] les voiles pour chercher un endroit oublié par le Monstre» (331), ou rêver «au jour où un pays du monde moderne aura pour président un hippy avec des ministres va-nu-pieds.» (337)

Ainsi, en observant La longue route par la lorgnette de quatre principes qui sous-tendent la géopoétique, à savoir, l’appel du dehors, la critique radicale, le mouvement et la marge, il est possible de faire des parallèles frappants entre le livre de Moitessier (et la philosophie de vie qui le traverse) et la géopoétique. En outre, cette analyse nous a permis de comprendre et de mettre en lumière les raisons qui ont mené Moitessier à quitter la terre et les façons dont il s’y est pris pour le faire.

Poussant plus loin l’analyse textuelle, nous souhaitons maintenant proposer une lecture géopoétique du livre qui nous permettra d’identifier les pratiques de l’espace observables dans le récit ainsi que les stratégies mises en œuvre par Moitessier pour habiter la mer.

Nous l’avons vu plus tôt, la géopoétique se définit comme une façon de vivre son rapport à la Terre et vise à tracer un trait d’union entre l’expérience de l’espace et l’activité de l’esprit. «Se situant d’emblée au confluent des sciences, des arts et de la philosophie, [elle] génère des activités multiples de recherche et de création.» (Bouvet, 2008 : 7) Ainsi, c’est tout naturellement que des artistes de toutes disciplines ont choisi de l’intégrer à leur démarche artistique : lors d’ateliers collectifs10 ou en solitaire, ils explorent un lieu en cherchant à établir un lien profond avec lui, pour ensuite rendre compte de cette expérience dans une œuvre. Plus précisément, pour les écrivains, il s’agit de refonder le rapport lieu-écriture. Par exemple, les récits d’André Carpentier comme Ruelles, jours ouvrables ou Moments de parcs, de même que certains travaux de Denise Brassard comme L’épreuve de la distance et La sagesse de l’ours, s’inscrivent ouvertement dans une perspective géopoétique; les lieux dont ils parlent — et d’où ils parlent — ont été au cœur du processus qui a mené à leur création. Traditionnellement, les études littéraires ont donc eu tendance à placer la géopoétique du côté de la création. Pourtant, selon Rachel Bouvet,

[l]a géopoétique définie par Kenneth White peut nourrir une approche critique du texte littéraire, tout comme elle peut nourrir une approche critique de la carte, du paysage, du land art, etc. On ne saurait la restreindre à la mise en forme ou au rapport entre espace et création. (2015 : 178)

Partant de cette idée, Bouvet propose le principe d’une lecture géopoétique des textes. Concrètement, il s’agit de

déplier l’espace littéraire une dimension à la fois, à partir de perspectives distinctes, mais complémentaires […]. En combinant les quatre dimensions qui caractérisent l’espace abstrait – le point, la ligne, la surface, le volume – avec des notions utilisées en géographie pour comprendre l’espace réel – le paysage, le parcours, la carte, l’habiter –, il devient possible d’élaborer une méthode heuristique abordant successivement les aspects essentiels de l’espace littéraire. (242, l’auteure souligne)

C’est précisément à cela que seront consacrées les prochaines pages.

Quelle place tient le paysage dans La longue route? La description est amplement utilisée; d’ailleurs, il n’est pas fortuit que l’ouvrage débute par une description de la mer et du ciel, et du bateau naviguant entre les deux. En bon marin, Moitessier est constamment à l’affût des éléments et du moindre changement; par conséquent, il vit le paysage plus qu’il ne le contemple. Le marin a un rapport presque charnel à son environnement, rapport dans lequel tous les sens sont mis à contribution : «Ce soir plus que jamais j’éprouve le besoin viscéral de laisser une partie de mon corps en contact direct avec l’extérieur pour pressentir et tâter les choses qui vivent tout au fond de la nuit. Les yeux, les oreilles, les mains. […] Je respire la nuit jusqu’au fond de mes fibres» (Moitessier, 2009 [1986] : 246). C’est donc une expérience polysensorielle des lieux que l’auteur partage avec le lecteur. Dans ce festival des sens, l’ouïe joue peut-être le rôle principal : la nuit, ou quand les conditions météorologiques le contraignent à rester à l’intérieur de la cabine, c’est le bruit du vent dans les voiles ou celui de la mer contre la coque qui donne les indications les plus précieuses. «J’entendais parfois tapoter contre le mât la seconde drisse de trinquette. […] [C]e léger tapotement participait au chœur des sons nécessaires à la vie du marin, pour dire, lui aussi, que le vent était revenu» (36). Le monde s’exprime, donc, et parle au navigateur.

Cette personnification des éléments constitutifs du paysage est récurrente dans le récit. Les métaphores corporelles abondent et on prête aux éléments des intentions humaines : la nuit est «une chevelure de rêve et d’étoiles» (9), la houle s’endort (155), «[l]e vent, le calme, le brouillard, le soleil [vivent]» (234). Certains éléments touchent même au sacré : intimement, Moitessier ressent que photographier le cap Horn serait une profanation (70).

C’est sans surprise que l’horizon joue un rôle important dans la construction du paysage : «on a beau voir distinctement le ciel et la mer s’unir sur la même ligne, on a beau aller toujours vers lui, il est à la même distance, tout proche et inaccessible.» (232) Depuis le pont, l’œil tente toujours de le distinguer, même quand il est masqué par une île ou un cap.

«Tout paysage littéraire s’arrime ainsi à un point d’ancrage, un point qui peut éventuellement se déplacer au cours de la description» (Bouvet, 2015 : 184). C’est là aussi une des caractéristiques du paysage dans La longue route : il se construit au fur et à mesure que le navire se déplace alors qu’aucun retour en arrière n’est possible. Par exemple, au moment de croiser Trinidad, Moitessier se demande si la côte sera frangée de cocotiers. Certaines péripéties l’empêchent de prêter attention à ce détail et, quelques pages plus loin, laissant l’île dans son sillage, il regrette, impuissant : «Y avait-il des cocotiers. Je n’en sais rien. C’est la seule chose que j’ai oublié de regarder.» (Moitessier, 2009 [1986] : 64)

Et il n’est évidemment pas question de faire demi-tour : le bateau doit poursuivre son parcours. La longue route étant le récit d’une circumnavigation doublée d’une course, il est logique que le mouvement régisse le rapport à l’espace et que le parcours soit au cœur de l’expérience de Moitessier et, par la même occasion, de la nôtre en tant que lecteur. Il faut d’abord noter que la construction chronologique et parfois datée du livre est fortement inspirée du journal de bord, qui constitue en lui-même une forme de transcription du parcours. Les indications longitudinales et latitudinales précises sont rares, mais les distances parcourues quotidiennement sont très souvent spécifiées, signe de l’importance primordiale du déplacement et de la progression : «La moyenne générale est tombée de 143 milles pour l’entrée du Pot-au-noir, à 125,4 milles à la sortie. Ce sera dur à rattraper.» (36) Par ailleurs, si la route est consignée a posteriori, elle est aussi pensée à l’avance, stratégiquement : «Encore quelques jours vers le nord-est pour en finir avec la zone des glaces, et je pourrai mettre le cap à l’est, vers Bonne-Espérance, Leeuwin et le Pacifique.» (276)

En plus des coordonnées consignées dans le journal de bord, le parcours est soigneusement reporté sur les cartes; ce rituel est crucial :

cette vision des milles tracés sur la carte traduit pour le marin un sillage creusé dans la mer par la quille de son bateau, avec tout ce qu’a donné le bateau, tout ce que le marin lui a donné. Et si nous sommes en course, ce n’est pas forcément contre d’autres marins et d’autres bateaux.» (52)

C’est d’ailleurs à son précédent parcours que Moitessier compare son itinéraire : «deux bateaux qui sont le même font la course l’un contre l’autre, sur la carte où j’avais pointé, trois ans plus tôt, les positions journalières de Tahiti-Alicante11.» (225) Enfin, le parcours est reporté sur un globe, auquel Moitessier semble accorder une importance toute particulière : «Sur le petit globe terrestre offert par mes amis du Damien, je passais des heures en contemplation hypnotique devant l’immense boucle dessinée autour du monde avec Joshua. Et la boucle continuait de s’étirer dans l’infini de ma pensée…» (1993 : 213)

On peut associer la notion du parcours en mer à une figure incontournable de l’imaginaire marin, celle du navigateur-aventurier. À cet égard, l’expérience maritime de Moitessier peut être découpée en trois phases. Il est d’abord vagabond, menant sa barque au gré du vent : «Dans Vagabond des mers du Sud, aucune attache – voire aucun repère – n'oriente les déplacements du navigateur.» (Marcil-Bergeron, 2012 : 51) Par la suite, à l’époque de Cap Horn à la voile et de La longue route, la navigation est plus réfléchie, parfois même stratégique, comme nous l’avons vu. Moitessier, conscient de ce changement, écrit : «la liberté, c'est surtout l'idée qu'on s'en fait, j'ai eu le temps de l'apprendre à l'époque où je naviguais en vagabond, sans but précis. Eh oui, je ne suis plus un vagabond, les racines ont poussé…» (1967 : 58) Enfin, plus tard encore, il semble s’assagir un peu, vivant entre son bateau et le village au bord du lagon. L’appel du large ne le quitte jamais et le mène aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou en Israël; mais il prend la mer de façon moins intense, moins impétueuse. Pourtant, toute sa vie, il demeure un aventurier. Selon Michel Roux,

[l]’aventure est une tentative désespérée pour réhabiliter l’homme face aux avancées de la civilisation. Elle symbolise le primat de l’individu sur la collectivité, de l’initiative individuelle sur la norme, de l’homme sur la machine. Elle naît de la rupture entre les aspirations profondes de l’individu et une civilisation désinvestie du pouvoir de les satisfaire. […] L’aventurier est un homme malade de son temps qui ne trouve pas dans son environnement de réponse à ses interrogations. Sa vie en dehors des sentiers battus est une réaction face à l’Absurde tel que le définit A. Camus. (1997a : 151-152)

Tout, dans ce paragraphe, semble parler de Moitessier, que Roux prend d’ailleurs comme exemple dans son argumentaire. Selon lui, «[l]e voyage de l’aventurier est un voyage en trois dimensions aux frontières de l’espace, du temps et des normes sociales.» (154) Il y a, chez l’aventurier, un besoin de partir pour aller voir ailleurs, toujours. Cette nécessité de partir provoquée par l’appel du dehors, que nous avons déjà évoquée, est au cœur de la vie de Moitessier, existence qui aura été, jusqu’au bout, un long parcours jonché d’escales et dénué d’ancrages. Comme il l’écrit dans l’ouvrage de Roux : «Le voyage, pour moi, c’est partir, ce n’est pas arriver.» (154) Et quand il s’arrête, le temps d’écrire un livre, il continue de voyager puisque selon lui

[o]n est devant une page blanche et c’est petit à petit que les choses se font. Comme dans un voyage, on ne sait pas du tout où l’on va, et puis un jour on voit une île qui sort, on continue et puis on trouve d’autres îles, encore une autre… C’est un peu comme ça que j’écris, je pars à l’aventure. (cité par Janichon, 2015 : 54)

Selon Roux, l’aventure est aussi un voyage hors du temps et «[u]ne des caractéristiques essentielles du voyage aventureux est qu’il se déroule sur des terrains démodés ou délaissés. Plus que la découverte de terres nouvelles, il s’agit de relire des paysages selon un style de pénétration dépassé.» (Roux, 1997a : 155) Certes, Joshua est un bateau neuf, à l’équipement relativement moderne (en dépit des poteaux télégraphiques recyclés qui lui servent de mâts). Mais à Plymouth, Moitessier refuse d’embarquer l’émetteur-récepteur offert par le Sunday Times : à cet équipement moderne, il préfère son vieux lance-pierre avec lequel il envoie des messages sur les ponts des bateaux croisés, après avoir attiré leur attention au moyen d’un miroir. De même, lorsqu’il est instructeur de voile en Méditerranée, il bannit l’utilisation du compas et invite ses élèves à se fier aux étoiles et au sens de la houle, comme le faisaient les vieux pêcheurs dans le golfe de Siam. En fait, il considère que la technologie «empêche de participer au monde réel, visible et invisible, où se meut un voilier.» (Moitessier, 2009 [1986] : 163)

Enfin, selon Roux, l’aventurier évolue aux frontières des normes sociales. Nous nous sommes penchés plus tôt sur l’attirance de Moitessier pour les marges, tant géographiques qu’intellectuelles, un penchant qui le pousse bien souvent à tenter d’«échappe[r …] aux règles de la vie en société.» (Roux, 1997a : 157) Roux souligne que cette inadéquation sociale force l’aventurier à une perpétuelle solitude. Solitaire, Moitessier l’est indubitablement, et entend le demeurer. Pensons à Marie-Thérèse, cette jeune femme à laquelle il se fiance avant de la quitter, angoissé à l’idée de se «retrouver enchaîné avec femme et enfants» (Moitessier, 1993 : 144); ou à Françoise à qui, au moment de l’abandon de la course, il écrit simplement : «Je ne me sens pas le courage de rentrer… peut-être je reviendrai un jour…» (Moitessier, cité par Barrault, 2004 : 116) En fait, seul sur son bateau, il est «en paix avec l’univers entier. [Il est] bien dans ce petit monde qu[’il s’est] créé.» (Moitessier, cité par Barrault, 2004 : 112) Cette posture solitaire implique que, quand il concourt, Moitessier se mesure à lui-même. D’ailleurs, s’il refuse d’abord de participer au Golden Globe Challenge, c’est qu’il «désapprouve la compétition pour un tel voyage où l’homme devrait rester face à lui-même sans esprit de lutte contre les autres.» (Moitessier, cité par Barrault, 2004 : 86) Ainsi, Moitessier «n’est au regard des critères de la société qu’un conquérant de l’inutile, un conquérant de lui-même.» (Roux, 1997a : 158) Or, selon Roux, l’aventurier «est un héros d’épopée qui incarne un idéal, mais en tant qu’être d’exception, il ne peut constituer un modèle que sur le mode symbolique. Il est donc davantage proposé à l’admiration qu’à l’imitation.» (159) Et effectivement : si de très nombreux navigateurs se réclament de l’héritage de Moitessier, pas un sans doute n’abandonnerait une course qu’il est sur le point de remporter…

Le troisième angle proposé par Bouvet pour une lecture géopoétique des textes est la carte. Nous l’avons vu, le parcours de La longue route est reporté sur des cartes. Sept d’entre elles, datées, sont reproduites dans le livre, indiquant les côtes et les étapes de la navigation (fig. 2). Évidemment, la carte est un instrument de navigation essentiel : il ne faut pas oublier que Moitessier n’a ni GPS ni ordinateur de bord. Il est donc tributaire des cartes marines et des instructions nautiques embarquées, qu’il étudie attentivement, et devant lesquelles il se laisse parfois aller à la rêverie, et ce malgré la dangereuse tentation provoquée par les cartes de détail qui attirent le marin vers les côtes : «la vraie sagesse serait de les jeter toutes à la mer afin de ne plus oser approcher de la côte» (Moitessier, 2009 [1986] : 160). Moitessier souligne aussi les limites de la cartographie :

la géographie du marin n’est pas toujours celle du cartographe, pour qui un cap est un cap, avec sa longitude et sa latitude. Pour le marin, un grand cap représente un ensemble à la fois simple et extrêmement compliqué de cailloux, de courants, de mers déferlantes et de mers belles, de jolies brises et de coups de vent, de joies et de peurs, de fatigues, de rêves, de mains qui font mal, de ventre vides, de minutes merveilleuses et parfois de souffrance. (268)

De fait, comment représenter tout cela sur une carte?

Et qu’en est-il de l’expérience, du point de vue du lecteur? «La reconfiguration des lieux met en branle une opération de cartographie mentale, au cours de laquelle se révèle la carte implicite du roman, ou du moins celle que la lecture a permis de construire.» (Bouvet, 2015 : 187) L’imagination cartographique du lecteur est sans doute moins sollicitée à la lecture de La longue route qu’elle peut l’être face aux romans de Le Clézio, Gracq ou Tolkien12. D’abord parce qu’il s’agit d’un récit autobiographique, et qu’il s’appuie sur la carte du monde dont Moitessier reproduit des fragments; nul besoin, donc, d’inventer quoi que ce soit. Ensuite, parce que les indications susceptibles de favoriser la rêverie sont vraiment minimales : ébauche des côtes, peu de toponymes, présence d’un quadrillage limitatif. Les cartes ne semblent pas chercher à susciter la flânerie, mais bien plutôt à servir le parcours, sur lequel tout l’accent est mis. Enfin, si les cartes sont nécessaires pour rendre compte de la progression, elles ne contribuent pas, pour le lecteur, à visualiser le quotidien et le décor du récit : il n’y a pas de côte et quasiment jamais d’île, il n’y a que la mer, la mer, la mer et son immensité, qu’aucune carte ne peut représenter.

La quatrième et dernière dimension de l’espace littéraire à considérer est l’habiter. Élargissant «les réflexions sur l’habiter poétique tel qu’Heidegger l’envisage» (189), Bouvet propose de «relier littérature, géographie et architecture afin de se demander si le roman peut lui aussi être considéré sous l’angle du bâtir.» (189) S’il est présent de façon moins explicite dans le texte que les cartes ou le parcours, l’habiter est une dimension essentielle dans La longue route. Nous avons déjà souligné la volonté de Moitessier de vivre en harmonie avec l’univers et avec la mer. Mais comment envisager d’habiter l’océan, cet espace mouvant, instable, imprévisible souvent inhospitalier et parfois dangereux, cet espace que l’on peut certes traverser, mais où il est impossible de s’ancrer? Selon Marcil-Bergeron, «chez Moitessier, la fusion de l'homme et de son bateau incarne la dynamique nécessaire à l'habiter en mer.» (2012 : 8) Cette union, qui passe par la personnification de Joshua et par le fait que Moitessier parle du couple homme-bateau en utilisant le pronom nous, est réitérée tout au long du récit. Graduellement, le marin devient «tellement sensible au langage du bateau qu’[il] parvien[t] à déceler des différences infimes dans la vitesse» (Moitessier, 2009 [1986] : 285). L’impression de fusion est particulièrement forte au moment du passage du cap Horn (245-255), étape pendant laquelle le navigateur semble littéralement faire corps avec Joshua. D’ailleurs, comme le souligne Marcil-Bergeron : «le bateau devient le prolongement du navigateur, l'enveloppe lui permettant de faire ce que la condition humaine ne peut pas, c'est-à-dire flotter» (2012 : 85). Dans ses mémoires, Moitessier écrit : «mon voyage au bout du temps pouvait se comparer à une nage illimitée où le corps et l’esprit se rejoignaient dans une forme d’union sacrée. Joshua était la chair, j’en étais la conscience, et chacun devenait la projection de l’autre.» (1993 : 214) Et c’est cette symbiose qui permet au marin d’entrer en relation avec le monde et d’y trouver sa place. Au final, il n’y a plus que Moitessier, Joshua, la mer et le ciel : «c’est une histoire entre Joshua et moi, entre moi et le ciel, une belle histoire à nous tout seuls, une grande histoire d’amour qui ne regarde plus les autres.» (2009 [1986] : 313)

Nous aimerions convoquer ici une figure qui n’a sans doute pas naturellement sa place au milieu de l’océan, mais qui nous paraît néanmoins tout à fait pertinente pour comprendre la façon dont Moitessier habite la mer; cette figure est celle de la cabane. Dans Traité d’architecture sauvage, Jean-Paul Loubes avance que «[l]a cabane […] est une figure de l’acte fondamental de “s’établir”» (2010 : 95) et «qu’elle est la première confrontation de l’enfant avec l’art d’édifier» (111); plus tard, l’adulte confie la construction de son habitation à d’autres. Moitessier, lui, construit Joshua, comme l’enfant, sa cabane. Aidé par un architecte marin, il dessine les plans, et si la coque en acier doit être fabriquée dans un chantier naval, il y travaille comme ouvrier tout en supervisant la construction13.

Loubes propose de considérer «la cabane comme interface entre l’homme et le monde […] permetta[nt] d’habiter le monde et d’y séjourner parmi les choses [car elle réduit] la distance entre l’homme habitant et le cosmos.» (95-96, l’auteur souligne) Il insiste également sur la nécessaire perméabilité de la cabane : si la maison est étanche, conçue pour protéger ses habitants des dangers de l’environnement, la cabane est ouverte pour leur permettre de «faire l’expérience du monde. La porosité des parois de la cabane est fondamentale : porosités visuelles, olfactives, tactiles, poétiques.» (98) Évidemment, d’un point de vue purement technique, Joshua est absolument étanche. Mais à part sa coque qui empêche l’eau d’entrer, tout dans le bateau est ouvert au monde et le laisse entrer. Par exemple, l’«eau de pluie est transférée directement des voiles dans la bouilloire en prévision du petit déjeuner» (Moitessier, 2009 [1986] : 235), ou, de façon plus métaphorique, lorsque Moitessier «repose dans la couchette, [il est] tout entier dans le gréement et dans les voiles pour écouter la mer, palper l’air qui devient plus frais avec les étoiles, palper le vent qui [l]’apaise et [lui] dit que la nuit sera vraiment belle.» (264)

La fusion entre le navigateur et son bateau, évoquée précédemment, s’inscrit elle aussi dans la relation primordiale de l’être humain à la cabane; selon Loubes, «[c]es cabanes, parce qu’elles étaient nos premières vraies créations, étaient une partie de nous-mêmes, en même temps qu’elles laissaient le monde nous parvenir à travers l’épaisseur de leur structure.» (2010 : 128, nous soulignons)

Partant, comment voir Joshua comme un simple bateau? Il est aussi la cabane et le corps du navigateur14, et c’est précisément cette combinaison tripartite qui permet à Moitessier d’habiter la mer.

À propos de son choix d’analyser les récits de Le Clézio, Bouvet souligne qu’ils

s’avèrent particulièrement intéressants à lire de manière géopoétique puisqu’ils foisonnent de descriptions, de parcours, de cartes, mais aussi parce que l’espace y joue un rôle décisif, les personnages étant souvent en rupture par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur milieu d’origine, en quête d’une manière plus harmonieuse d’habiter le monde. (2015 : 243)

Ces lignes auraient pu être écrites à propos des récits de Bernard Moitessier. C’est la raison pour laquelle il nous a paru tout à fait pertinent et intéressant de faire appel à la géopoétique pour aborder La longue route.

Dans un premier temps, une mise en contexte nous a permis de présenter le navigateur et son bateau, la course qui sert de toile de fond au récit, et le livre en tant que tel. Ensuite, en observant La longue route par le biais de la géopoétique, nous avons identifié des ressemblances frappantes entre la philosophie de vie de Moitessier telle qu’elle se dessine à travers les récits de l’auteur et des biographies qui lui ont été consacrées, et quatre principes fondateurs de la géopoétique, à savoir l’appel du dehors, la critique radicale, le mouvement et la marge. Enfin, une analyse textuelle plus précise de La longue route, selon l’approche de lecture géopoétique proposée par Bouvet, nous a permis de mettre en évidence l’importance respective des quatre pratiques spatiales du récit, soit le paysage, le parcours, la carte et l’habiter, et de faire des liens avec les figures emblématiques de l’aventurier et de la cabane. Cette analyse aura permis de montrer pourquoi on peut dire que, dans La longue route, Moitessier quitte la terre pour habiter la mer. Au final, et quitte à risquer l’anachronisme, nous serions tentés de considérer La longue route comme un ouvrage géopoétique et Bernard Moitessier comme un géopoéticien avant l’heure.

Outre ce qui a été mentionné précédemment, un des aspects frappants, lorsqu’on lit La Longue route aujourd’hui, est le gouffre qui sépare la navigation de Moitessier des conditions de circumnavigation modernes. À peine cinquante ans ont passé, mais des siècles semblent séparer le tour du monde de Moitessier de celui que les concurrents du Vendée Globe enchaînent tous les quatre ans. «Quoi de comparable entre l’antique ketch de Moitessier et ses mâts taillés dans des poteaux télégraphiques, et les bolides de carbone […] qui désormais cerclent l’Antarctique comme d’autres vont à Belle-Île» (1998 : 16), écrivent Benoît Heimermann et Philippe Joubin. De plus, alors que les navigateurs modernes sont en contact constant entre eux et avec les gens à terre, Moitessier était seul avec son bateau, totalement coupé du reste du monde. Cet isolement extrême et cette longue solitude devaient indubitablement ajouter au sentiment de petitesse et de fragilité face à l’immensité de la mer. La différence est telle que l’on pourrait se demander si, cinquante ans après La longue route, il serait encore possible d’avoir une expérience de la mer et de l’immensité aussi forte que celle que Moitessier relate dans ce récit. Oui, répond sans ambages Michel Roux, selon qui «si le progrès technologique a gagné le monde des marins, la morphologie des océans, elle, n'a pas changé; seuls les bateaux ont évolué. En conséquence l'océan offre toujours à qui le désire la possibilité de renouer avec le sauvage et les temps primordiaux.» (Roux, 1997b : 491)

Ne reste donc plus qu’à construire un bateau15 …

Bibliographie

Barrault, Jean-Michel. 1986. Moitessier: le long sillage d'un homme libre. Paris: Seuil, 221p.

Bouvet, Rachel. 2008. «Présentation: Le nouveau territoire». Le nouveau territoire: l'exploration géopoétique de l'espace.

Bouvet, Rachel. 2015. Vers une approche géopoétique: lectures de Kenneth White, Victor Segalen et J.M.G. Québec: Presses de l'Université du Québec, 261p.

Brassard, Denise. 2010. L'épreuve de la distance. Montréal: Éditions du Noroît.

Brassard, Denise. 2017. La sagesse de l'ours. Montréal: Éditions du Noroît.

Carpentier, André. 2005. Ruelles, jours ouvrables. Flâneries en ruelles montréalaises. Montréal: Boréal.

Carpentier, André. 2016. Moments de parc. Montréal: Boréal.

Janichon, Gérard. 2015. Moitessier, dieux et dragons. Grenoble: Glénat.

Heimermann, Benoît et Philippe Joubin. 1998. ABCdaire de la voile. Paris: Flammarion.

Loubes, Jean-Paul. 2010. Traité d'architecture sauvage. Paris: Éditions du Sextant.

Marcil-Bergeron, Myriam. 2012. «Une lecture géopoétique des "Écrits sur le sable" d’Isabelle Eberhardt et des récits de voyage en voilier de Bernard Moitessier». Université du Québec à Montréal.

Moitessier, Bernard. 1960. Vagabond des mers du Sud. Paris: Flammarion.

Moitessier, Bernard. 1967. Cap Horn à la voile. Paris: Arthaud.

Moitessier, Bernard. 1986. La longue route. Seul entre mers et ciels. Paris: J'ai lu.

Moitessier, Bernard. 1993. Tamata et l'Alliance. Mémoires. Paris: Arthaud.

Roux, Michel. 1997. L'imaginaire marin des Français. Mythe et géographie de la mer. Paris: L'Harmattan.

Roux, Michel. 1997. «Le regard manichéen des Français sur l'océan». Norois, 175, p. 479-493.

White, Kenneth. 2008. «L'écriture géopoétique. De la littérature à la littoralité». Le nouveau territoire: l'exploration géopoétique de l'espace.

White, Kenneth. [s. d.]. «Considérations premières». L'Archipel. Serveur d'informations de l'Institut international de géopoétique. <http://www.geopoetique.net/archipel_fr/institut/introgeopoetique/index.h....

[s. a.]. [s. d.]. «Bernard Moitessier». Wikipedia. L'encyclopédie libre. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Moitessier>.

- 1. Voir par exemple Jean-Michel Barrault, Moitessier : le long sillage d’un homme libre, Paris, Seuil, 2004, p. 116.

- 2. En 1967, le Britannique Francis Chichester a réussi le premier tour du monde en solitaire par les trois caps, avec une seule escale à Sydney. Pour le féliciter, la Reine l’a anobli.

- 3. C’est à dire la navigation en haute mer, hors de vue des côtes.

- 4. Moitessier a enseigné la voile en Méditerranée à plusieurs reprises. Les informations qu’il offre dans l’appendice touchent tant les particularités des routes maritimes que les caractéristiques techniques des voiles ou les meilleures façons de prendre un ris.

- 5. Les explications, plus étoffées dans Tamata et l’Alliance (p. 221-223), ne sont cependant pas très convaincantes et semblent démontrer une grande naïveté…

- 6. Le Pot-au-noir (zone de convergence intertropicale) est une zone de quelques centaines de kilomètres ceinturant la Terre au niveau de l’équateur. Elle est caractérisée par des conditions météorologiques erratiques et, souvent une absence totale de vent, capable d’immobiliser les voiliers pour des semaines entières. Le Pot-au-noir est reconnu pour son effet néfaste sur le moral des marins, impuissants face aux conditions.

- 7. La radio se limite à un récepteur, Moitessier ayant refusé de s’encombrer de l’émetteur-récepteur proposé par que le Sunday Times, l’appareil ayant été jugé trop pesant.

- 8. White, Kenneth. «Considérations premières», page «À propos de la culture», [En ligne], <http://www.geopoetique.net/archipel_fr/institut/introgeopoetique/index.html, consulté le 16 février 2019.

- 9. Au moment d’abandonner la course, il écrit : «Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Ce continent n’est pas le mien. Je suis marqué par une autre civilisation.» Cité par Jean-Michel Barrault, op. cit., p. 114.

- 10. Citons par exemple les ateliers nomades organisés par La Traversée - Atelier de géopoétique. Voir Rachel Bouvet, Vers une approche géopoétique, op. cit., p. 33-42.

- 11. Il s’agit du voyage relaté dans Cap Horn à la voile.

- 12. Dans Vers une approche géopoétique, Rachel Bouvet propose une lecture géopoétique de certains romans de Le Clézio, lecture qui traite entre autres du parcours et des cartes. Concernant Gracq et Tolkien, nous pensons respectivement au Rivage des Syrtes et au Seigneur des anneaux dont les mondes imaginaires appellent à la création de cartes imaginaires ou à se perdre pendant des heures dans les détails de celles qui sont proposées.

- 13. Les étapes de la construction du bateau sont relatées en détail par Jean-Michel Barrault, op. cit., p. 41-55.

- 14. À la lecture des mémoires de Moitessier, Tamata et l’Alliance, on peut noter qu’il a eu ce type de relation fusionnelle avec tous ses voiliers.

- 15. Une nouvelle édition du Golden Globe Challenge s’est déroulée en 2018-2019. Dans une tentative de reproduire les conditions de navigation de l’édition originale, l’équipement des bateaux participants devait être similaire à celui des embarcations engagées dans le Challenge de 1968. Débutée le 1er juillet 2018, la course a été remportée par Jean-Luc Van Den Heede, après 212 jours de navigation.

Commentaires

Bravo pour cet essai sur

Bravo pour cet essai sur Bernard Moitessier, son livre et son exploit maritime unique dont vous parlez avec passion et toutes ces références très utiles quand on cherche a écrire. Merci