(reproduction, pour fins d’archivage, de cet article paru dans La lecture littéraire, Paris, Klincksieck, no 3, janvier 1999, p. 205-228. Toutes les calligraphies reproduites sont l’œuvre de Michel Côté.)

D’entrée de jeu, je définirai la sémiotique comme l’étude des pratiques sémiotiques, c’est-à-dire l’étude des manipulation, compréhension et interprétation des productions sémiotiques et culturelles. Une telle définition a l’avantage de mettre l’emphase sur les processus mis en jeu par une sémiose, sur les modalités d’attribution des objets de pensées aux signes, le maintien de ces attributions ou leur transformation . Les cas auxquels je veux m’arrêter ici portent sur des situations d’illisibilité, quand un signe quelconque apparaît opaque, qu’il semble en fait en état de désémiotisation. Comment décrire un tel état, comment surtout montrer ce qui est requis pour sa sémiotisation ?

D’entrée de jeu, je définirai la sémiotique comme l’étude des pratiques sémiotiques, c’est-à-dire l’étude des manipulation, compréhension et interprétation des productions sémiotiques et culturelles. Une telle définition a l’avantage de mettre l’emphase sur les processus mis en jeu par une sémiose, sur les modalités d’attribution des objets de pensées aux signes, le maintien de ces attributions ou leur transformation . Les cas auxquels je veux m’arrêter ici portent sur des situations d’illisibilité, quand un signe quelconque apparaît opaque, qu’il semble en fait en état de désémiotisation. Comment décrire un tel état, comment surtout montrer ce qui est requis pour sa sémiotisation ?

L’illisibilité

L’illisibilité est une impasse dans la sémiose ; elle désigne l’incapacité d’engager ou de maintenir une interprétance, d’activer par conséquent un jeu d’interprétants apte à procéder aux attributions nécessaires entre un signe et son objet. Si le signe résiste à une attribution, il s’impose alors comme seul foyer de l’attention, chose coupée de ce qui doit la compléter dans sa forme accomplie. D’où son illisibilité.

La sémiose requiert, par sa structure, un representamen qui renvoie à un objet pour un interprétant. Par objet, il faut comprendre ce que C.S. Peirce nomme un objet immédiat, c’est-à-dire un objet de pensée, un objet présent dans la sémiose, et non un objet du monde. En raison de sa dynamique, la sémiose nécessite encore une série d’interprétants, sériés les uns aux autres, depuis les interprétants immédiats et dynamiques, jusqu’aux interprétants finals. La lisibilité, comme processus en continuel déroulement, et non comme simple statut d’une production sémiotique ou littéraire, suppose l’enchaînement de ces interprétants, ce qui ressort non seulement de la compréhension correcte du signe lui-même, et de l’effet réel que le signe, en tant que signe, détermine, mais encore des relations imposées par habitudes entre les signes et leurs objets. L’illisibilité apparaît alors dans l’incapacité d’assurer l’enchaînement des interprétants, comme si ce qui s’imposait du signe était ses seules qualités d’objet-signe, ce qui le distingue comme representamen, au détriment de l’objet auquel il renvoie et de l’interprétant qui assure cette médiation. Pour prendre un exemple que je développerai plus loin, les hiéroglyphes étaient, avant les découvertes de Jean-François Champollion, des signes illisibles. Des signes étaient présents, des cartouches, des figures gravées dans la pierre; on pouvait les voir, les reconnaître et les reproduire, mais ils restaient énigmatiques. Des sémioses étaient initiées, mais faute d’une hypothèse efficace sur leur signification et les principes de leur structuration, elles n’en restaient qu’à l’affirmation de l’existence de ces signes.

L’illisibilité est une situation déficitaire: il y a un manque, qui doit être résolu. Si le manque n’est plus ressenti, nous ne sommes plus dans le registre des signes. Il n’y a plus illisibilité, mais asémioticité. Par conséquent, l’illisibilité est une situation sémiotique. Il y a, à même sa définition, la reconnaissance du statut de signe à cette chose qui est saisie. L’énigme, qui cesse d’être perçue comme une énigme, comme une question en attente d’une réponse, n’est plus qu’une chose indifférenciée, qui se noie dans l’arrière-plan des objets du monde.

L’illisibilité est une situation déficitaire: il y a un manque, qui doit être résolu. Si le manque n’est plus ressenti, nous ne sommes plus dans le registre des signes. Il n’y a plus illisibilité, mais asémioticité. Par conséquent, l’illisibilité est une situation sémiotique. Il y a, à même sa définition, la reconnaissance du statut de signe à cette chose qui est saisie. L’énigme, qui cesse d’être perçue comme une énigme, comme une question en attente d’une réponse, n’est plus qu’une chose indifférenciée, qui se noie dans l’arrière-plan des objets du monde.

L’illisibilité est l’effet d’un processus de désémiotisation. Ce dernier peut être préalable à la sémiose ou en faire partie, à titre d’accident ou de conséquence. La désémiotisation rend compte de cette situation où l’opacité du signe est devenue prépondérante, éliminant de fait toute possibilité de renvoi. Pour renverser le cours de ce processus, pour rétablir une certaine transparence au signe et procéder à une attribution, il faut ce que je nommerai un coup de force.

Le coup de force est l’irruption d’une hypothèse, qui vient modifier le cours de la sémiose, qui vient en fait la relancer. Il est la pièce maîtresse d’une abduction, d’un raisonnement par hypothèse, en ce sens qu’il vient proposer un interprétant inédit. Dans le cas d’une désémiotisation préalable, ce coup de force peut requérir une somme de savoirs et de manipulations importante et l’on verra, avec Champollion, ce qui a été requis pour opérer un tel coup dans le décryptage des hiéroglyphes. Ailleurs, dans des situations d’apprentissage ou des contextes culturels particuliers, quand la désémiotisation est en acte ou que ses effets sont locaux, il prend la forme de stratégies de lecture et d’interprétation plus ou moins prévisibles. Sa force et son impact varient, mais à chaque fois, une même dynamique est en jeu.

La coquille de l’escargot

Pour illustrer la dynamique même de la sémiose, dans une situation d’illisibilité, reprenons un exemple déjà exploité par Jean-Michel Adam, celui du « Curé sur le mur », tiré de La maison de Claudine de Colette (1960). Ce qu’on y voit, c’est la sémiotisation d’un mot, dans ses différentes étapes, d’une illisibilité initiale à une compréhension personnelle du mot, par la voie d’une séquence d’attributions. La narratrice reprend un souvenir d’enfance:

Le mot «presbytère» venait de tomber, cette année-là, dans mon oreille sensible, et d’y faire des ravages.

«C’est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse…» avait dit quelqu’un.

Loin de moi l’idée de demander à l’un de mes parents: «Qu’est-ce que c’est, un presbytère?» J’avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d’un relief rêche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe… Enrichie d’un secret et d’un doute, je dormais avec le mot et je l’emportais sur mon mur. «Presbytère!» Je le jetais par dessus le toit du poulailler et le jardin de Miton, vers l’horizon toujours brumeux de Moutiers. Du haut de mon mur, le mot sonnait en anathème: «Allez! vous êtes tous des presbytères!» criais-je à des bannis invisibles. (p. 29)

Claudine enfant est confrontée à un mot dont elle ignore la signification: le presbytère. Certaines choses sont impliquées par cette situation d’illisibilité. Premièrement, il y a le fait que nous ne sommes pas dans une situation d’asémioticité. Le «presbytère» est reconnu comme un mot, comme un signe, de fait de son contexte d’énonciation et de réception. Malgré le fait que la narratrice ne sache pas à quoi il renvoie, quel est son objet immédiat, son statut de representamen lui est préservé. Ceci est un signe. Deuxièmement, on comprend vite aussi qu’elle s’est mise de façon délibérée en situation d’illisibilité. Le signe en jeu n’est pas inconnu. Au contraire, un interprétant est disponible, du côté des parents, mais il n’est pas requis. La signification préalable, le code tel que les parents en sont les garants, est refusée comme modalité d’attribution. Claudine veut choisir ses propres interprétants, issus de ses propres expériences, de son exploration du monde. Dernièrement, on trouve une des caractéristiques notées des situations d’illisibilité, et qui est le resserrement de l’attention sur le signe en tant que chose, que chose-signe. Le regard est rabattu sur la matérialité même du signe qui de fait devient prépondérante. Que fait Claudine avec son mot? Elle le décrit comme un tissu, qui peut être brodé, qui a un relief rêche. Elle l’emporte sur son mur, dort avec lui, le jette par-dessus un toit, comme une chose quelconque, dotée d’une matérialité, qui n’est nulle autre que celle de sa propre existence. Le signe est une chose.

La sémiose est initialement bloquée à la reconnaissance du signe en tant que signe. Les limites de cette opacité langagière seront dépassées par une série d’attributions, d’hypothèses de signification qui, pour naïves qu’elles soient, étant le fait d’une enfant qui préfère passer par sa propre imagination plutôt que par l’autorité et le savoir de ses parents, vont réussir à lancer une sémiose et à la rendre fonctionnelle.

Le premier geste de Claudine va consister à employer ce «presbytère» en situation d’énonciation, à en faire un acte de langage. Le pragmatisme de Peirce nous dit que les idées sont ce que nous en faisons. Claudine comprend bien ce principe, elle qui commence par mettre le mot en situation et s’en servir, indépendamment de toute attribution confirmée. À sa façon, elle illustre bien ce fait que la signification effective d’un mot ne passe pas par une désignation préalable qui se ferait indépendamment de toute situation sémiotique réelle, mais, à l’opposée, s’inscrit nécessairement dans une situation pragmatique.

Son jeu sur le presbytère repose sur un raisonnement fondamental qui est repris sous une forme épurée. Si c’est un mot, il sert à quelque chose. Il remplit une fonction en tant que langage: il sert à faire un acte de langage. Les actes de langage les plus évidents sont les performatifs (Austin, 1970), le « presbytère » devient donc un performatif. Il sert d’anathème, de condamnation, d’excommunication. Indépendamment de son contenu, une force illocutoire est reconnue au mot, qui l’inscrit bel et bien comme acte langagier. Il a la signification que sa fonction lui attribue, qu’elle soit juste ou non. Il importe peu à cette étape que l’interprétant soit juste ou non, que la signification du mot soit respectée. La sémiose est lancée; elle pourra ensuite être redirigée.

Quelles sont les modalités d’attribution de cette première signification? Elles reposent sur une similitude entre la chose-signe et l’objet auquel elle renvoie, comme si le mot ressemblait à sa fonction et à sa signification. Le renvoi est établi de façon iconique, le signe présente une propriété de l’objet auquel il renvoie. Est-ce son relief rêche, sa longue syllabe de fin? L’acoustique du mot sonne en anathème, comme le dessin d’une pomme ressemble au fruit. Ce rapport, au-delà de sa dimension iconique, s’inscrit aussi dans une logique narrative. La signification du mot est établie par la voie d’une narrativisation. Un anathème qui s’adresse à des bannis, c’est bien le dernier acte d’un récit qui met en jeu une loi contestée qui cherche à réaffirmer son pouvoir. Une condamnation est une doxa, qui vient clôturer un récit, une séquence d’événements. Claudine enfant, après avoir refusé la loi de ses parents et cherché à se mettre hors de son emprise, se place du côté de la loi, même si c’est d’un simulacre de loi.

De ce premier pas iconique, on passe ensuite à des formes de plus en plus justes de rapport symbolique. La lisibilité du terme sera l’objet en fait d’une négociation, où seront réconciliés langue et langage privé, loi et expérience.

Un peu plus tard, le mot perdit de son venin, et je m’avisai que «presbytère» pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir… Une imprudence perdit tout, pendant une de ces minutes où une enfant, si grave, si chimérique qu’elle soit, ressemble passagèrement à l’idée que s’en font les grandes personnes…

- Maman! regarde le joli petit presbytère que j’ai trouvé!

- Le joli petit… quoi?

- Le joli petit presb…

Je me tus, trop tard. Il me fallut apprendre – «Je me demande si cette enfant a tout son bon sens…» – ce que je tenais tant à ignorer, et appeler les «choses par leur nom…»

- Un presbytère, voyons, c’est la maison du curé.

- La maison du curé… Alors, M. le curé Millot habite dans un presbytère?

- Naturellement… Ferme ta bouche, respire par le nez… Naturellement, voyons…

J’essayai encore de réagir… Je luttai contre l’effraction, je serrai contre moi les lambeaux de mon extravagance, je voulus obliger M. Millot à habiter, le temps qu’il me plairait, dans la coquille vide du petit escargot nommé «presbytère». [...] Et puis je cédai. Je fus lâche, et je composai avec ma déception. Rejetant le débris du petit escargot écrasé, je ramassai le beau mot, je remontai jusqu’à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, décorée de cailloux polis et de verroteries comme le nid d’une pie voleuse, je la baptisai «Presbytère», et je me fis curé sur le mur. (p. 29-30)

Claudine enfant reste du côté de la loi et de son simulacre. Après avoir sémiotisé le mot, mais d’une façon temporaire, forme sans véritable contenu, sémiose où l’objet reste nébuleux, une force (celle de la condamnation) et non un sens, elle entreprend de lui trouver un objet en bonne et due forme, d’établir formellement une attribution. Le rapport symbolique est ce lien arbitraire établi entre un representamen et un objet, qui dépend par la force des choses d’une loi (plutôt que d’une ressemblance ou d’un rapport de contiguïté). Le simulacre de loi de Claudine repose sur l’idée de la science et de ses régies sémiotiques bien particulières. « Presbytère » est un mot inconnu, la science regorge de ces mots inconnus. Presbytère est un nom scientifique. Syllogisme amateur assurément, mais qui indique bel et bien la nature inférentielle des opérations d’attribution de la narratrice. À quoi ressemble le presbytère en tant que mot scientifique? Pourquoi pas à un escargot rayé jaune et noir? Même si l’interprétant ne résistera pas à la confrontation, même si l’objet attribué sera rapidement disqualifié comme objet de ce signe, la sémiose aura eu le temps de s’imposer comme pratique sémiotique authentique. Claudine connaît un mot et elle s’en sert pour désigner ces choses du monde qu’elle croit être identifiées par ledit mot. C’est d’ailleurs ce qui la perd.

La situation pragmatique vient servir de révélateur. Claudine erre et ses parents la corrigent. Le presbytère n’est pas un escargot, mais la maison d’un curé. La sémiose est re-dirigée, suite à la disqualification d’une interprétant et à son remplacement par un nouveau. Une nouvelle hypothèse d’attribution est proposée, auréolée d’autorité, et elle s’impose comme cette loi dont il ne faut pas dévier (du moins ouvertement). Ce conflit est intéressant en ce qu’il montre bien les mécanismes par lesquels les mots trouvent une signification et s’intègrent à des sémioses, qui ne peuvent être qu’individuelles pour survivre.

Le conflit vécu par Claudine enfant, mais qu’on peut généraliser à toute expérience langagière, oppose un langage privé et une norme, qui est la langue dans sa définition saussurienne. À l’extravagance et à l’invention répondent la loi et la norme. Deux vecteurs sont à l’œuvre: l’un, qui est cette expérience personnelle faite d’approximations et d’inférences naïves et inefficaces, voire comiques lorsque évaluées par autrui, mais dont la fonction est de donner à la sémiose son dynamisme, sa vitalité; l’autre, qui repose sur les interprétants finals, ces habitudes interprétatives qui peuvent être, à la limite, décisivement déductives et qui imposent une norme, un parcours idéal. Une sémiose en situation est la rencontre de ces deux vecteurs, la résultante, l’appropriation de la loi en fonction de pratiques personnelles, d’expériences concrètes et singulières du signe. Le conflit laisse la place à un compromis. Celui de Claudine lui fait lâcher prise et abandonner l’idée de l’escargot, puis de la coquille, vidée de son occupant initial pour être habitée par un curé, et enfin, par généralisation, pour la remplacer par une habitation, cet autre contenant qu’est une maison. En fait, l’invention va se porter ailleurs, dans le rapport du mot aux objets du monde. La terrasse va devenir un presbytère, parce qu’il faut bien qu’un contenant ait un volume et par conséquent une surface, ce que possède aussi une terrasse, qui est par contre cet espace extérieur qu’on occupe mais qui ne contient rien. Claudine en curé sur le mur, c’est à la fois le respect du sens du mot et l’appropriation de ses conditions d’utilisation.

Cet exemple tiré de Colette permet d’expliciter un scénario d’amorce ou de relance d’une sémiose. Confrontée à un mot inconnu, Claudine enfant a procédé par une série d’hypothèses ou de coups de force, à une sémiotisation qui, du conflit au compromis, est devenue fonctionnelle. À la fin, le presbytère n’était plus le prétexte à une situation d’illisibilité. Cela ne veut pas dire qu’une transparence complète a été atteinte, au sens d’un idéal, mais qu’un degré de lisibilité l’a été, un degré suffisant pour assurer le maintien d’une sémiotique. Il s’agissait avec Claudine d’une situation d’apprentissage, où l’illisibilité était l’effet local et éphémère d’une situation personnelle d’acquisition de la langue et de ses codes. J’aimerais maintenant exploiter deux exemples d’illisibilité, le premier lié à ce que j’ai appelé une désémiotisation préalable; et le second à une désémiotisation en acte.

Effacer les effets du temps

Le premier cas est le décryptage des hiéroglyphes et de l’écriture égyptienne par Jean-François Champollion. Avant cette découverte, les hiéroglyphes représentaient une situation parfaite de désémiotisation préalable. Des signes étaient présents, on pouvait les voir, les reconnaître et les reproduire, mais ils restaient illisibles. Des sémioses étaient initiées, mais faute d’une hypothèse efficace sur leur signification et les principes de leur structuration, elles n’en restaient qu’à cette partie manifeste, qui est le signe dans sa matérialité même.

Pour les relancer véritablement, il a fallu un coup de force majeur. Ce coup est évidemment la découverte de la pierre de Rosette, ramenée à la suite de l’expédition de Bonaparte en Égypte, et qui est cette stèle de granit noir où figurent trois écritures, trois versions d’un même décret, les deux premières en démotique et en grec, la dernière en hiéroglyphes. Ceux-ci sont devenus lisibles grâce à cette stèle, faite d’équivalences, mais surtout au travail abductif de Champollion, une série d’hypothèses interprétatives qui, sériées les unes aux autres, ont abouti à ce principe fondamental, ce coup de force, d’une écriture peignant tantôt les idées, tantôt les sons d’une langue. C’est cet interprétant qui a permis de découvrir leurs significations, maintenant devenues usuelles, qui a permis par conséquent de relancer la sémiose, d’assurer une attribution à ces signes qui en étaient jusqu’alors dépourvus.

Pour les relancer véritablement, il a fallu un coup de force majeur. Ce coup est évidemment la découverte de la pierre de Rosette, ramenée à la suite de l’expédition de Bonaparte en Égypte, et qui est cette stèle de granit noir où figurent trois écritures, trois versions d’un même décret, les deux premières en démotique et en grec, la dernière en hiéroglyphes. Ceux-ci sont devenus lisibles grâce à cette stèle, faite d’équivalences, mais surtout au travail abductif de Champollion, une série d’hypothèses interprétatives qui, sériées les unes aux autres, ont abouti à ce principe fondamental, ce coup de force, d’une écriture peignant tantôt les idées, tantôt les sons d’une langue. C’est cet interprétant qui a permis de découvrir leurs significations, maintenant devenues usuelles, qui a permis par conséquent de relancer la sémiose, d’assurer une attribution à ces signes qui en étaient jusqu’alors dépourvus.

L’illisibilité des hiéroglyphes était le résultat d’un processus de désémiotisation qui s’est déroulé sur la longue durée. Plus de trois millénaires séparent l’écriture hiéroglyphique et le siècle de Champollion. Leur opacité est donc consécutive au passage des civilisations, à l’évolution des procédés d’écriture et même de conservation de la culture. Dans les termes de la médiologie de Debray, l’illisibilité des hiéroglyphes illustre les liens malaisés qui se multiplient quand deux médiasphères ou états médiologiques sont réunis, le premier marqué par la logosphère, qui coïncide avec l’invention de l’écriture, et le second par la graphosphère, qui repose sur l’imprimerie, le livre. Le travail de récupération du système d’écriture hiéroglyphique consiste donc à construire un pont entre ces deux médiasphères, à retrouver les principes d’attribution d’un code dont il ne reste plus que la partie congrue, les traces matérielles. Mais on le verra, passer du scarabée ou de l’épervier à une véritable grammaire égyptienne consiste à remonter le courant, à passer d’une intuition à caractère iconique des modalités d’attribution à un véritable système. Mon intention ici n’est pas de retracer dans le détail le parcours de Champollion et de ses prédécesseurs, mais simplement de marquer certaines des étapes de la re-sémiotisation de ces signes, afin de montrer comment une sémiose peut être réengagée, à partir entre autres d’un coup de force qui est l’assomption d’une règle d’interprétation inédite, révolutionnaire.

Jean Lacouture, dans son portrait de Champollion paru chez Grasset, cite la préface de 1922 d’Henri Sottas à la Lettre à M. Dacier de Champollion où ce dernier explique une première fois comment décrypter les hiéroglyphes. Lacouture reprend les propos de Sottas parce qu’ils indiquent quelles étaient les conditions à une telle découverte. Il faut:

a) avoir une notion plus ou moins claire du contenu du texte; b) se faire une idée du système d’écriture utilisé; c) détenir un élément sûr pour le démarrage.

Sur le premier et le troisième point, le décrypteur disposait de bonnes données de base: le contenu de l’inscription de Rosette était connu, d’abord par sa traduction grecque, puis par le déchiffrement partiel du texte démotique opéré par Sacy, Akerblad et surtout Young; et le point de démarrage était, on le sait, l’identification du nom de Ptolémée (que l’on peut accorder à Young) dans quatre des cartouches gravés sur la pierre de Rosette.

C’était évidemment la deuxième partie du problème qui arrêtait – et vouait souvent au désespoir – les chercheurs: celle qui avait trait à la nature du système d’écriture employé par les prêtres d’Amon. S’agissait-il d’idéogrammes, de signes symboliques? D’une écriture alphabétique ou syllabique, ou bisyllabique? Comprenait-elle des éléments phonétiques? Était-elle même essentiellement phonétique? Devait-on y découvrir des signes ne représentant rien ou n’ayant aucune signification proprement dite, sinon la valeur d’une simple ponctuation, voire d’une décoration? (1988, p.285-6)

Comment réanime-t-on un système d’écriture depuis longtemps oublié, au point où ses plus simples principes ne sont pas connus? Cela prend des conditions particulières. On peut traduire en termes sémiotiques les trois conditions énumérées par Sottas, parce qu’elles donnent une bonne idée des mécanismes requis, des modalités de relance d’une sémiose.

Il est dit premièrement qu’il faut avoir une notion plus ou moins claire du contenu du texte. En d’autres mots, il faut être déjà en sémiose, avoir une idée de l’objet qui est attribué, même si on ne sait pas comment il l’est. Il s’agit d’une situation factice, d’une sémiose dérivée, où l’interprétant n’est pas dans une situation d’attribution. Une sémiose d’emprunt, constituée de l’interprétant d’une autre sémiose qui est plaqué par simple substitution. Cet interprétant est une béquille. On sait ce qui est dit, sans savoir comment. Évidemment, une telle sémiose est en respiration artificielle, elle est statique, pour ainsi dire morte. Elle reste dans l’opacité. Ceci renvoie globalement à cela, sans qu’on soit capable d’identifier les relations spécifiques, ou de termes à termes, qui sont impliquées. C’est dire qu’on est incapable de reproduire cette attribution. En termes peircéens, on a des répliques dont on ignore la loi qui les inscrit comme légisignes. Un peu comme ces enfants qui savent quel conte est narré, même s’ils sont incapables de lire, d’identifier les phrases. Ils peuvent savoir ce que telle page du livre contient, pour leur en avoir fait la lecture, mais ne parviennent pas à procéder eux-mêmes aux attributions.

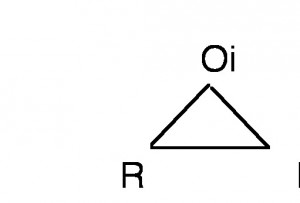

On a l’habitude de représenter une sémiose par un triangle. Servons-nous de cet iconisme pour reproduire schématiquement la situation. R désigne le representamen, Oi, l’objet immédiat ou l’objet en sémiose; et I, l’interprétant.

On a l’habitude de représenter une sémiose par un triangle. Servons-nous de cet iconisme pour reproduire schématiquement la situation. R désigne le representamen, Oi, l’objet immédiat ou l’objet en sémiose; et I, l’interprétant.

La situation d’illisibilité rencontrée par Champollion est une sémiose où, faute d’interprétant adéquat, seul le representamen hiéroglyphique (noté R1) est présent. Parvenir à avoir une idée du contenu revient à poser, globalement, un objet immédiat qui joue un rôle de substitut. Grâce à la pierre de Rosette et la traduction en grec du texte du décret (R2, Oi2, I2), Champollion possède un objet de même qu’un interprétant qui peuvent servir de substituts (notés Ois et Is). Par contre, rien n’est su des modalités d’attribution, des règles de fonctionnement des interprétants hiéroglyphiques (noté par un triangle ombragé).

Cette situation artificielle est cependant une condition essentielle à la recherche des bons interprétants. Car s’il n’y a même pas d’objet, rien ne peut être fait. Il n’y a plus que des porteurs désémiotisés, dont on peut toujours évaluer la beauté, sans plus. Claudine n’avait pas procédé autrement en relançant artificiellement une sémiose. Elle avait transformé le signe inconnu en anathème, en performatif imaginaire.

Regardons immédiatement la troisième condition: détenir un élément sûr pour le démarrage. Est donc aussi requis un point d’ancrage à la sémiose. Une relation spécifique, une attribution assurée, renouvelable au besoin, dont on connaît par conséquent les principes et les règles. L’interprétant est valide, il n’est ni factice ni une béquille. Il donne un point d’ancrage à une sémiose qui resterait autrement une pure fiction. Champollion le possède, c’est le cartouche de Ptolémée, présent quatre fois sur la pierre de Rosette. De tels cartouches, Champollion le sait déjà, contiennent des noms de rois ou de dieux. Grâce aux travaux de S. de Sacy et de Akerblad, il sait aussi que l’écriture démotique exprime les noms propres étrangers par des signes alphabétiques. En suivant les propositions de Thomas Young, le physicien anglais, il parvient à déterminer qu’un principe équivalent de transcription s’applique aux hiéroglyphes en tant que tels; et le cartouche de Ptolémée livre son secret. Il s’agit alors de déterminer si ce point de départ est généralisable aux autres cartouches, aux autres noms étrangers, comme Cléopâtre, Hadrien, etc. Est-ce que les principes de cette première relation d’attribution restent efficaces lorsque appliqués à d’autres signes? La lisibilité naît du passage du singulier au général.

Revenons maintenant à la deuxième condition qui consiste, nous disent Sottas et Lacouture, à se faire une idée du système d’écriture utilisé. L’expression « se faire une idée » est à la fois informelle et d’une grande justesse. Qu’est-ce que se faire une idée, sinon justement, travailler à opérer des attributions, être dans un processus inférentiel? C’est faire acte d’imagination. Se faire une idée, c’est ce que j’ai nommé un coup de force. Cela consiste à imposer, dans le cadre d’un raisonnement abductif, une hypothèse qui saura relancer l’activité sémiotique.

Le problème est de savoir comment se fait une telle idée. Il est intéressant de noter les qualités de Champollion, énumérées par Lacouture dans son portrait impressionniste, qualités nécessaires à la relance d’une sémiose. Champollion est linguiste, historien et artiste. Cette polyvalence recouvre en fait les trois points d’entrée de la sémiose, ses trois fonctions principales. Être linguiste, c’est posséder une expertise, ou savoir collatéral sur les representamens et leurs modes d’organisation; être historien parle de ce savoir qui porte sur les objets de la sémiose, ce qui est un objet de pensée pour une culture ou sémiosphère donnée, dans ce cas-ci l’Égypte Ancienne. Quant au fait d’être artiste, cette expertise rend compte de l’inventivité de Champollion, de sa capacité à introduire de nouvelles hypothèses, à proposer par conséquent des interprétants nouveaux.

Quelle idée alors s’est fait Champollion du système d’écriture? Une idée complexe capable de rendre compte du multiple. Le travail de décryptage a consisté en fait à élargir le cadre de référence jusqu’à réconcilier ce pouvait apparaître d’abord contradictoire et paradoxal. Il a demandé de revoir en profondeur les règles d’interprétance en cours pour les ajuster aux contraintes du système hiéroglyphique, devenu par la force des choses hybride et servant à trois choses distinctes.

Cette écriture destinée par essence à la décoration des monuments avait d’abord été identifiée comme idéographique, c’est-à-dire constituée de signes qui traduisent directement des idées. Or, cette première hypothèse, pour naturelle qu’elle semble, compte tenu de la forme même des signes, était en partie erronée. Ce n’est pas parce que les hiéroglyphes ressemblent à des choses qui peuvent être dénotées que leurs modalités d’attribution sont nécessairement ou uniquement iconiques. C’est prendre des presbytères pour des escargots.

Champollion, comme les autres archéologues, était confronté aux trois écritures égyptiennes – le démotique, l’hiératique et l’hiéroglyphique proprement dit–, dont les liens n’étaient pas connus. À la suite des conjectures de Thomas Young sur le caractère phonétique des hiéroglyphes et sur la parenté des trois écritures égyptiennes, Champollion avance que l’écriture hiératique est une simplification, une tachygraphie des hiéroglyphes, ensuite que les caractères démotiques ne sont eux-mêmes que l’ultime dégradation des signes originels. Les trois écritures égyptiennes procèdent d’un même système. Armé de cette identification, Champollion procède à deux inférences essentielles. Comme il l’explique dans sa Lettre à M. Dacier:

L’interprétation du texte démotique de l’Inscription de Rosette par le moyen du texte grec qui l’accompagne, m’avait fait reconnaître que les Égyptiens se servaient d’un certain nombre de caractères démotiques auxquels ils avaient attribué la faculté d’exprimer des sons, pour introduire dans leurs textes idéographiques les noms propres et les mots étrangers à la langue égyptienne. (1989, p.3-4)

L’emploi de ces caractères phonétiques une fois constatée dans l’écriture démotique, je devais naturellement en conclure que puisque les signes de cette écriture populaire étaient, ainsi que je l’ai exposé, empruntés de l’écriture hiératique ou sacerdotale, et puisque encore les signes de cette écriture hiératique ne sont, comme on l’a reconnu par mes divers mémoires, qu’une représentation abrégée, une véritable tachygraphie des hiéroglyphes, cette troisième espèce d’écriture, l’hiéroglyphique pure, devait avoir aussi un certain nombre de ses signes doués de la faculté d’exprimer les sons; en un mot, qu’il existait également une série d’hiéroglyphes phonétiques. (1989, p. 5)

L’écriture hiéroglyphique n’est donc pas qu’idéographique, mais phonétique. En fait, Champollion en arrivera à l’identification de trois classes de caractères bien tranchées: les caractères mimiques ou figuratifs, qui « expriment précisément l’objet dont ils présentent à l’œil l’image plus ou moins fidèle et plus ou moins détaillée » (1997, p. 22); les caractères tropiques ou symboliques, qui peignent des idées « par des images d’objets physiques ayant des rapports prochains ou éloignés, vrais ou supposés, avec les objets des idées qu’il s’agissait de rendre graphiquement » (1997, p. 23) ; et finalement, de façon tout à fait surprenante, les caractères phonétiques ou signes de son.

Cette dernière classe de signes n’est pas « un système aussi fixe et aussi invariable que nos alphabets. Les Égyptiens étaient habitués à représenter directement leurs idées; l’expression des sons n’était, dans leur écriture idéographique, qu’un moyen auxiliaire » (1989, p.11). Le caractère hybride de l’écriture est la résultante d’une double exigence historique: d’une part, au besoin d’incorporer des mots et des noms étrangers et, d’autre part, de maintenir actuel une écriture traditionnelle:

[Les Égyptiens] songèrent bien à étendre leurs moyens d’exprimer les sons, mais ne renoncèrent point pour cela à leurs écritures idéographiques, consacrées par la religion et par leur usage continu pendant un grand nombre de siècles. Ils procédèrent alors, comme l’ont fait dans des conjonctures absolument pareilles les Chinois, qui, pour écrire un mot étranger à leur langue, ont tout simplement adopté les signes idéographiques dont la prononciation leur paraît offrir le plus d’analogie avec chaque syllabe ou élément du mot étranger qu’il s’agit de transcrire. On conçoit donc que les Égyptiens voulant exprimer soit une voyelle, soit une consonne, soit une syllabe d’un mot étranger, se soient servis d’un signe hiéroglyphique exprimant ou représentant un objet quelconque dont le nom, en langue parlée, contenait ou dans son entier, ou dans sa première partie, le son de la voyelle, de la consonne ou de la syllabe qu’il s’agissait d’écrire. (1998, p.11)

Le principe fondamental de la méthode phonétique consiste donc à figurer des objets physiques ou exprimer des idées dont le signifiant correspondant commence par le phonème qu’il s’agit de représenter . Ainsi, un signe représentant un main, parce que cette dernière se dit « tot », a pour valeur phonétique le « t », et ainsi de suite.

Un tel système d’écriture était d’autant plus complexe et difficile à retrouver que plusieurs hiéroglyphes pouvaient représenter une lettre, du fait de ce jeu de correspondance entre icône d’une chose et première initiale du symbole qui lui est associé, en termes peircéens; et que, comme les écritures hébraïque, syriaque, arabe coufique ou actuelle, une grande partie des voyelles n’était pas notée, n’offrant aux lecteurs que « le squelette seul des mots, les consonnes et les voyelles longues » (1989, p. 34) .

Le processus de sémiotisation des hiéroglyphes a donc passé par la résolution d’un paradoxe, par un coup de force qui a posé l’hybridité, la possibilité que des idéogrammes aient aussi une fonction phonétique, par un jeu complexe de transcriptions, des rébus. On comprend alors que « se faire une idée » du système d’écriture consistait d’abord et avant tout à se défaire d’idées préalables, de se départir d’interprétants fragmentaires et par suite inexacts. D’une disjonction stricte, où l’écriture est soit idéographique, soit phonétique, il fallait passer à une conjonction. Les hiéroglyphes représentent des idées et des sons. Ou plutôt, ils ne représentent ni uniquement des idées, ni uniquement des sons. Mais l’un ou l’autre, selon les circonstances.

L’illisibilité résiduelle

L’exemple de Champollion indique clairement que l’illisibilité ne doit jamais être totale sinon elle reste impénétrable. De la même façon, la lisibilité n’est jamais complète. La transparence intégrale du signe est une mort tout autant que son opacité absolue. La vitalité d’une sémiose vient du fait de l’imperfection de ses interprétants, de ce que tout n’a pas été décidé, qu’il reste encore de l’espace pour des lectures, des appropriations singulières et un renouvellement des interprétants qui viendra apporter un éclairage nouveau. Une telle leçon fait partie des prémisses de toute lecture littéraire. Les textes que nous lisons, nous ne les comprenons pas intégralement, certains aspects résistent à nos stratégies de saisie initiale, restent illisibles à nos mécanismes de compréhension de base et demandent que nous nous investissions davantage.

L’exemple de Champollion indique clairement que l’illisibilité ne doit jamais être totale sinon elle reste impénétrable. De la même façon, la lisibilité n’est jamais complète. La transparence intégrale du signe est une mort tout autant que son opacité absolue. La vitalité d’une sémiose vient du fait de l’imperfection de ses interprétants, de ce que tout n’a pas été décidé, qu’il reste encore de l’espace pour des lectures, des appropriations singulières et un renouvellement des interprétants qui viendra apporter un éclairage nouveau. Une telle leçon fait partie des prémisses de toute lecture littéraire. Les textes que nous lisons, nous ne les comprenons pas intégralement, certains aspects résistent à nos stratégies de saisie initiale, restent illisibles à nos mécanismes de compréhension de base et demandent que nous nous investissions davantage.

Tout autant que les situations d’apprentissage ou de décryptage, la lecture est un processus sémiotique, dont on peut distinguer deux étapes, en fonction de leur rapport à l’illisibilité. Lire, c’est d’abord comprendre un texte. Comprendre est cette sémiose activée par le jeu des interprétants du lecteur, déjà établis et confirmés dans leur application. Ces interprétants sont accessibles au lecteur par le biais de ses habitudes interprétatives et compétences sémiotiques. Mais il est évident que le résultat d’une telle étape n’est pas complet. Tout d’un signe ou d’un texte n’est pas compris. On peut identifier ce reste comme une illisibilité résiduelle. Dans ce contexte, l’acte d’interpréter est une opération sémiotique de second niveau qui sert à résoudre une illisibilité résiduelle à un acte de compréhension (Gervais, 1998). En d’autres mots, si la compréhension se déroule sur l’arrière-plan des architectures interprétatives confirmées dans leurs paramètres et structures, l’interprétation en tant que telle implique une remise à jour de ces architectures par l’incorporation de nouvelles hypothèses.

Pour exploiter cette distinction et les régies de lecture impliquées par une illisibilité résiduelle, je m’arrêterai rapidement au court récit de Maurice Blanchot paru dans Après coup, intitulé « Le dernier mot ». Ce récit va me permettre de décrire une situation de lecture marquée par une importante illisibilité résiduelle et le coup de force qui peut servir à en prendre la mesure. L’illisibilité relative du « Dernier mot » est consécutive à l’absence d’un interprétant, qui prend la forme d’un mot d’ordre. L’incipit l’indique clairement:

Les paroles que j’entendis ce jour-là sonnaient mal à mes oreilles, dans la plus belle rue de la ville. J’interpellai un passant:

- Quel est donc le mot d’ordre?

- Je vous le confierais volontiers, me répondit-il; mais voilà, c’est que justement, aujourd’hui, je n’ai pas encore réussi à l’entendre.

- Ne vous en préoccupez pas, dis-je, je vais aller trouver Sophonie.

Il me regarda d’un air mauvais.

- Votre langage ne me plaît qu’à moitié. Êtes-vous sûr de vos paroles?

Non, dis-je en haussant les épaules; comment pourrais-je en être sûr? C’est un risque à courir. (1983, p. 61)

S’ensuit un étrange récit où l’absence du mot d’ordre sème en quelque sorte le désordre. Les pérégrinations du narrateur qui tente d’abord de le retrouver tiennent du rêve, où s’accumulent les gestes et les rencontres, les paroles prophétiques et les confrontations, jusqu’à ce que la fin soit atteinte, au sommet d’une tour (qui a tout de la tour de Babel) qui s’effondre dans les flammes. Sans qu’on sache au juste ce qu’il en était de cette journée. Car l’absence du mot d’ordre, de cette consigne qui n’est plus partagée et qui aurait expliqué, justifié ces choses à venir, inscrit le récit et ses actions dans le registre de l’illisible.

L’impact de sa disparition se fait sentir partout. Après son passage à la bibliothèque, où il ne reste plus qu’un seul livre, il demande des explications au bibliothécaire: « Pourquoi ne m’a-t-on pas communiqué le mot d’ordre? » (p. 62) La réponse ne se fait pas attendre: c’est qu’il n’y en a plus.

- Vous ne pouvez m’éconduire ainsi, m’écriais-je. Comment vivrais-je désormais? Avec qui aurais-je des entretiens?

Ces mots dits, il me fallut quitter la pièce et descendre dans la rue. Devant le grand portail, je retrouvai la vieille femme qui me regarda avec un sourire malicieux: « Connaissez-vous la nouvelle? Il n’y a plus de bibliothèque. Chacun désormais lira à sa guise. » (p. 62-63)

Comme le signale cet extrait, le narrateur paraît continuellement en retard et déphasé. Il subit les événements sans les comprendre, tantôt curieux, tantôt résigné. Que signifie lire à sa guise? Le lien avec l’absence de mot d’ordre qui est ici suggéré sera plus loin explicitement posé. Face à une classe d’enfants, le narrateur les avertira, un grand livre à la main: « Depuis qu’on a supprimé le mot d’ordre [...], la lecture est libre. Si vous jugez que je parle sans savoir ce que je dis, vous resterez dans votre droit. Je ne suis qu’une voix parmi d’autres. » (p. 68) Lire, en l’absence du mot d’ordre, c’est lire comme on l’entend, à son gré et à sa fantaisie. C’est échapper définitivement à la loi, celle du texte, de la langue. C’est prendre un presbytère pour un escargot ou un anathème. Cela peut donner des effets d’appropriation intéressants, mais nous inscrit, et par la force des choses, du côté de l’illisibilité, de ces signes qui, parce que leurs interprétants ne sont pas ou plus partagés, se désémiotisent graduellement. La disparition du mot d’ordre libère peut-être la lecture, mais le mouvement centrifuge qu’elle initie ouvre la voie à la dispersion, à l’égarement, à une sémiose et un langage privé que plus rien ne vient baliser. Le narrateur ajoute immédiatement après: « Je ne pouvais m’empêcher de trembler, je lisais les phrases et j’en brisais le sens remplaçant certains mots par des hoquets et des soupirs. » (p. 68) Sa lecture s’échappe hors du langage. Les sens sont brisés et il ne reste plus qu’un silence fait de contractions spasmodiques, par définition involontaires.

Le retrait du mot d’ordre, de cet interprétant essentiel, provoque une suppression des attributions et, par suite, un effacement des objets, de sorte qu’il ne reste plus que des vestiges de mots, des signes coupés des renvois qui les constituent véritablement comme signes. La désémiotisation les transforme en débris inutiles. Résidus de mots qui disent à la fois ce qui manque et ce qui reste malgré tout inaltérable. Nous restons dans du sémiotique, même s’il a été désémiotisé. Donnons-en quelques exemples. Le narrateur se promène de rue en rue, quand il entend un bruit immense de cris: « Avec des débris de paroles, comme si du langage n’eussent subsisté que les formes d’une longue phrase écrasée par le piétinement de la foule, on modula le chant d’un mot qui transparaissait à travers n’importe quel hurlement. » (p. 63 ; je souligne) Plus loin, il rencontre une femme. Elle crie et ses cris lui traversent le corps et remontent jusqu’à sa bouche: « Je parlais sans avoir à dire un mot. » (p. 64) Il s’exclame ensuite : « O ville, dis-je en priant, puisque bientôt je ne pourrai plus par mon langage communiquer avec vous, laissez-moi jusqu’à la fin jouir de ces choses auxquelles les mots répondent s’ils se brisent. » (p. 65) Il croise une femme qui entrouvre son manteau et qui lui montre « les taches de feu qui y dessinaient les premières formes d’un vague langage. » (p.76) Il entre dans un pavillon, où sont enfermés les plus jeunes enfants de la ville, « ceux qui ne consentent à parler qu’en criant et en pleurant » (p. 66). Soudain, ils se jettent sur lui, pour lui manifester leur affection. Parmi eux, il y a un être qui « de sa bouche ne cessait de tomber une salive abondante qui imprégnait ses vêtements. Par cette rivière qui lui coulait sur le menton, la jeune créature apostrophait, au nom d’un idéal antérieur au langage, le maître qui avait trop parlé. » (p. 70)

Ces exemples parlent d’un processus en acte de désémiotisation de la langue. Les mots se brisent, la foule piétine des phrases, un enfant s’exprime par une bave qui lui coule sur le menton. En même temps, le narrateur parle sans avoir à dire un mot. Blanchot finit par nommer le paradoxe :

Jusqu’au dernier moment, je vais être tenté d’ajouter un mot à ce qui a été dit. Mais pourquoi un mot serait-il le dernier? La dernière parole, ce n’est déjà plus une parole et, cependant, ce n’est pas le commencement d’autre chose. Je vous demande donc de vous rappeler ceci, pour bien conduire vos observations: le dernier mot ne peut être un mot, ni l’absence de mot, ni autre chose qu’un mot. (p.77)

Le dernier mot est un mot désémiotisé. Il n’est plus un signe, parce qu’il n’a plus ni d’objet ni d’interprétant, mais il reste malgré tout, virtuellement, un signe, le fondement nécessaire de toute sémiose.

Notre posture de lecture du « Dernier mot » ressemble à celle du narrateur. La disparition du mot d’ordre nous affecte aussi, en ce sens que le dispositif textuel de Blanchot reproduit la situation déficitaire de son personnage narrateur. Comme lui, nous avons à comprendre un texte qui subit les effets de la disparition de son principal interprétant. À la lecture, nous comprenons les phrases, de même que le pas à pas du déroulement du récit – l’illisibilité ne se situe pas au niveau des mots et de leurs objets immédiats – , mais la signification des gestes échappe. Pourquoi le narrateur se rend-il à la bibliothèque, qui est cette femme qu’il croise, pourquoi va-t-il instruire des enfants? L’opacité du texte, cette illisibilité résiduelle, se concentre sur sa dimension narrative, les principes d’organisation de ces événements qui défilent sous nos yeux: les lieux visités, cette langue de plus en plus matérielle et inadéquate, les paroles prophétiques, etc.

En fait, pour échapper à cette illisibilité, pour tenter d’en restreindre la portée, il faut opérer un coup de force, qui consiste à faire l’hypothèse de ce mot d’ordre perdu. Ce mot est l’interprétant qui nous manque pour comprendre le texte. Si, comme l’explique Pierre Bergounioux, l’illisibilité naît du déséquilibre des deux dimensions de notre être – « ou bien le général éclipse l’expérience singulière. La vision est séparée de l’épaisseur sensible de la vie. Ou bien la singularité à laquelle nous sommes d’abord réduits se refuse à l’épreuve du général. » (1996, p. 5) –, le mot d’ordre, c’est ce qui permet de passer le seuil du général. Et sa disparition signale la prééminence d’une expérience dont l’extrême singularité déjoue le cours normal des choses. Ce qui se vit et se lit dans « Le dernier mot » requiert, pour devenir lisible, l’hypothèse d’une situation d’exception, d’une situation de fin. Le mot d’ordre est « la fin du monde ». Et, tant qu’on ne l’a pas trouvé, tant qu’on n’a pas fait l’hypothèse que les événements qui se déroulent participent de ce cadre précis de la fin d’un monde, le récit reste en deçà du seuil de la lisibilité. L’illisibilité y est par contre moins radicale qu’avec les hiéroglyphes, entre autres parce que Blanchot fournit des pistes pour sa résolution, à même les premiers mots du texte. La mention de Sophonie, qui saurait retrouver ce mot d’ordre et redonner aux événements de la journée une signification, en est la preuve. La prophétie de Sophonie est de nature apocalyptique et le jugement de Dieu y est implacable: « Je ferai tout disparaître de la surface du sol », dit l’oracle de Dieu, « je ferai périr hommes et bêtes, oiseaux du ciel et poissons de la mer; je ferai disparaître les impies avec leurs scandales, j’extirperai les hommes de la surface du monde […] » (La Bible, p. 1268). Aller trouver Sophonie, c’est rechercher cette loi du jugement de Dieu, cet interprétant qui efface l’illisibilité du texte et impose la fin du monde. Le dernier mot, dans ce cas-ci, est bel et bien le mot de la fin.

Dans « Le dernier mot », la fin se présente donc comme un principe de lisibilité. Elle est une hypothèse qui permet d’interpréter le texte, de lui redonner une cohérence. Elle est ce mot d’ordre qui freine le mouvement centrifuge d’une lecture qui n’en ferait qu’à sa guise, qui serait libre de toute entrave. Comme l’exemple de Colette l’a montré, la lisibilité est le résultat d’un conflit et d’un compromis, entre la loi du texte et la liberté de l’expérience singulière. Lorsque l’un des deux vecteurs l’emporte, au point de prendre toute la place, l’équilibre est rompu et survient une désémiotisation. Si le mot d’ordre ne doit pas s’imposer comme seule loi possible, sa présence est tout de même nécessaire pour assurer une direction au processus d’appropriation.

Conclusion

La lisibilité n’est pas un idéal, mais un équilibre qui peut être rompu, entraînant un processus plus ou moins complexe et complet de désémiotisation dont les effets sont perçus comme illisibilité. Renverser les effets de ce processus requiert un coup de force, le recours à une ou des hypothèses qui parviendront à relancer la sémiose en procédant à de nouvelles attributions. C’est dire que les sémioses ne sont ni permanentes ni stables, mais sujettes, comme n’importe quel système, à des fluctuations. Elles possèdent un début, un milieu et une fin. Et selon que l’on s’approche de son amorce ou de son achèvement, la transparence de ses signes est plus ou moins assurée. Les situations d’illisibilité forcent en fait à penser les sémioses non plus simplement sur le plan de sa structure et de ses composantes fondamentales, mais aussi et surtout sur le plan de ses acquis et de son devenir. Elles forcent à les penser dans le temps.

Les exemples exploités ont montré par quels bonds et mécanismes procède une sémiotisation, que son point de départ soit le résultat d’une désémiotisation préalable à la sémiose (les hiéroglyphes) ou d’une désémiotisation en acte (« Le dernier mot »). En fait, quel que soit leur prétexte, nos pratiques sémiotiques se déploient toujours sur l’horizon d’une illisibilité. D’une opacité qu’il s’agit de contrer. Dans les cas extrêmes, cette illisibilité est complète, mais plus souvent qu’autrement, elle n’est que partielle. Une illisibilité résiduelle. Vécue sur un mode mineur, cette opacité relative nous incite à déployer de nouvelles stratégies de compréhension et d’interprétation. Et elle nous rappelle que l’ordre des mots et des signes requiert des mots d’ordre et des coups de force dont la clarté n’est jamais que relative.

Bibliographie

ADAM, Jean-Michel, Linguistique et discours littéraire; théorie et pratique des textes, Paris, Larousse, 1976.

AUSTIN, J.L., Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1970.

La Bible, version établie par les moines de Maredsouss, Paris, Brepols, 1969.

BLANCHOT, Maurice, Après coup, Paris, Minuit, 1983.

BERGOUGNIOUX, Pierre, Haute tension, Périgueux, William Blake et Co, 1996.

CHAMPOLLION, Jean-Francois, Lettre à M. Dacier, Fontfroide, Bibliothèque artistique et littéraire, 1989 (1822).

CHAMPOLLION, Jean-Francois, Grammaire égyptienne, Arles, Solin, 1997.

COLETTE, La maison de Claudine, Paris, Hachette, 1960.

DEBRAY, Régis, Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1991.

DELEDALLE, Gérard, Théorie et pratique du signe, Paris, Payot, 1979.

GERVAIS, Bertrand, Lecture littéraire et explorations en littérature américaine, Montréal, XYZ éditeur, 1998.

LACOUTURE, Jean, Champollion. Une vie de lumières, Paris, Grasset, 1988.

PAP, Leo, Semiotics: An Integrative Survey, Toronto Semiotic Circle, 1991.

PEIRCE, Charles Sanders, Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 1931-1935, 1958.

REY, Jean, Théories du signe et du sens, tome 1, Paris, Klincksieck, 1973.

Un commentaire

Dans la maison de claudine (le curé sue le mur) , que découvre l’enfant ?