(une version antérieure de ce texte a paru dans Les failles de l’Amérique, 2005. Je le reprends dans le cadre du projet de Calendrier imaginaire)

Le Corbusier est monté à bord du Vernon-S.-Hood.

Nous sommes en 1946, et Le Corbusier traverse l’Atlantique. Dans une cabine nauséabonde, l’architecte travaille sans relâche à dessiner la figure de l’Homme-à-la-main-levée et à poser les jalons du Modulor.

Il se rend aux États-Unis, à l’occasion de la construction du siège de l’Organisation des Nations Unies. À cette époque, il n’a pas encore résolu le problème du son échelle de mesures, censée réconcilier le système impérial anglais et le métrique français. Un problème bien posé, répète-t-il à ses stagiaires, trouve toujours sa solution. Il n’en est pas encore là, les mathématiques se rebellent. Il bûche sur ses carrés et ses chiffres.

Le Corbusier s’est embarqué sur le Vernon-S.-Hood, un cargo à destination de New York, à la mi-décembre. La traversée dure dix-neuf jours. Dix-neuf, plutôt que les six ou sept prévus par la compagnie. Une tempête épouvantable a secoé le navire les six premiers jours, et les treize autres se déroulent sur une mer agitée qui retarde la progression du cargo et transforme la traversée de l’Atlantique en un interminable cauchemar.

Les vingt-neuf passagers doivent coucher dans des dortoirs bruyants et puants, les cabines sont réservées aux marins. Le Corbusier, accompagné d’un ami, Claudius Petit, décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur et déclare qu’il ne sortira pas de ce bateau houleux sans avoir trouvé l’explication de la règle d’or du Modulor. On parlemente avec les officiers, qui acceptent enfin de libérer une cabine pour lui permettre de compléter ses équations. Le Corbusier réussit ainsi, le matin, de huit heures à midi, et le soir, de vingt heures à minuit, à travailler tout son soûl dans une cabine. Il doit réintégrer le dortoir, la nuit, pour se coucher avec les autres passagers, malades du roulis et du tangage que la mer déchaînée ne cesse de provoquer.

Les vingt-neuf passagers doivent coucher dans des dortoirs bruyants et puants, les cabines sont réservées aux marins. Le Corbusier, accompagné d’un ami, Claudius Petit, décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur et déclare qu’il ne sortira pas de ce bateau houleux sans avoir trouvé l’explication de la règle d’or du Modulor. On parlemente avec les officiers, qui acceptent enfin de libérer une cabine pour lui permettre de compléter ses équations. Le Corbusier réussit ainsi, le matin, de huit heures à midi, et le soir, de vingt heures à minuit, à travailler tout son soûl dans une cabine. Il doit réintégrer le dortoir, la nuit, pour se coucher avec les autres passagers, malades du roulis et du tangage que la mer déchaînée ne cesse de provoquer.

On imagine Le Corbusier, attaché à sa chaise afin d’éviter de chuter lors des mouvements latéraux du cargo, le dos voûté, ses feuilles éparpillées sur une table en formica, accumuler les calculs et les dessins, tandis que le vent siffle à tue-tête et que les vagues font tanguer le navire. Il doit se concentrer pour ne pas perdre le fil de ses séries et dessine à mains nues, même si le froid lui glace les doigts. C’est un travail herculéen, mais un travail de l’esprit; et les éléments qu’il affronte ne sont pas faits d’eau et d’air, mais de lignes et de traits, de formes régulières dont les correspondances suivent une logique qu’il ne parvient pas à identifier hors de tout doute.

Il y passe Noël et le jour de l’An. Des journées entières, préoccupé par des échelles qui fuient comme le font les serpents; des journées coupées en deux parties égales passées à revoir les principes de son invention et à concevoir les deux séries qui en déterminent les valeurs fondamentales.

Le Corbusier a dans sa poche un ruban gradué, que lui a construit un ami à partir des premières approximations du Modulor. Il repose dans une boîte en aluminium de film Kodak. Cette boîte, le Corbusier la portera sur lui jusqu’à ce qu’il la perde, quelques années plus tard, en Inde, lors d’une expédition sur les chantiers de Chandigarh.

Il sort souvent son ruban dans les lieux les plus inattendus, pour procéder à des vérifications et à des calculs. Sur le cargo, avec quelques passagers informés de ses travaux, il s’est même accroupi sur la passerelle du commandant pour en vérifier les mesures. Elle paraissait agréablement proportionnée et il a eu l’intuition, fort juste d’ailleurs, qu’elle respectait dans ses mesures l’échelle du Modulor.

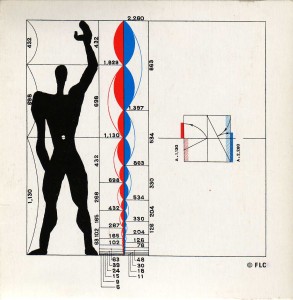

Pendant que roule et tangue le navire, il dresse ses échelles de chiffres. Ces derniers, se dit-il, doivent engager la stature humaine et représenter les points décisifs de l’encombrement de l’espace, cette place que le volume du corps humain occupe. Les chiffres doivent être anthropocentriques. Il dessine des carrés et les transforme; il en double la superficie, puis il les fait pivoter et trace des diagonales. Il inscrit des chiffres, des unités dont il double la valeur, puis il établit des rapports, multiplie et divise. Plus les éléments se déchaînent à l’extérieur, plus sa concentration est grande.

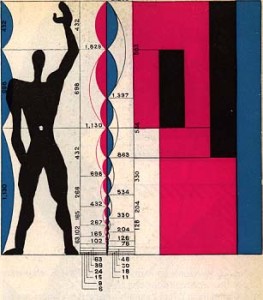

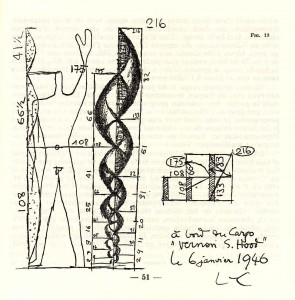

Il dessine à répétition des croquis d’un homme à la main levée qu’il barre de traits horizontaux, aux pieds, au plexus solaire, à la tête, puis à l’extrémité des doigts de la main gauche levée, le bras étendu le plus loin possible. Ces points sont les méridiens du Modulor, les parties essentielles de cette échelle de proportions qui, par miracle, correspondent aux séries de Fibonacci. Le Corbusier découvre donc, en mariant peinture et calculs, mathématiques et géométrie, figures humaines et abstraites, que le corps de l’homme est mathématique, que les points saillants de son anatomie respectent des proportions qu’il est possible de reproduire, qu’il faut même projeter à la grandeur du monde. Le corps de l’homme est une base harmonique fondamentale et il doit s’imposer comme la mesure de tout.

Le 6 janvier 1946, dans sa cabine de cargo, sur du papier mouillé, il compose enfin l’image du Modulor, l’image devenue canonique de l’Homme-à-la-main-levée, striée de barres et accompagnée de la double spirale des séries bleues et rouges de Fibonacci. Quand il sort de son enfer maritime, quand il met les pieds sur le sol américain, livide et exténué, le Modulor n’est plus une intuition, il est devenu une réalité. Quelque chose est né. En plein orage, dans un moment de disharmonie complète, ballotté en pleine mer, une oasis a été isolée. Une note simple et cristalline.

Quelquefois, il faut reculer de quelques pas pour mieux s’élancer. Le retard de deux semaines du cargo a été un don. Celui d’une grille maintenant réelle. D’une figure coulée en quelque sorte dans le béton de son imagination.