Quels récits nous racontons-nous maintenant? Quelles images nous fascinent? Quelles zones de tension se profilent?

Il ne s’agit pas de s’isoler dans une tour d’ivoire à rêver de gratte-ciels et de vertige, mais d’affronter le trou et ses vestiges. Il faut se colleter aux difficultés que pose la compréhension de ce qui se passe immédiatement sous nos yeux. Non pas refuser le spectacle, mais pousser à l’extrême sa logique afin d’en imaginer les limites.

Il ne faut pas se retirer, mais plonger. Se donner, s’ouvrir, se laisser aspirer par les événements. Quitte à s’y perdre corps et âme.

*

Après trois mois d’une retraite forcée en Tarne et Garonne, faite de lectures infructueuses et d’une écriture comme surgie d’entre les failles de mon inconscient, j’ai pu enfin revenir à Montréal. Allène était alors en pleine production, elle ne pouvait pas m’accompagner dans mon projet newyorkais.

Une fois passées les fêtes de fin d’année, j’ai approché Marc qui a accepté de participer à un premier repérage d’une semaine. Il voulait lui aussi voir le trou. On ne voulait pas dire Ground Zero, come le faisaient les Américains, trouvant odieuse la référence à l’explosion d’une bombe nucléaire. Alors on disait le trou. Nous allons au trou. Nous verrons le trou. Ne nous cherchez pas, nous serons au trou. À chacun sa prison.

La température était fraiche à New York, les journées extrêmement courtes, mais l’atmosphère était à la fête. Ce séjour était comme des vacances. Je me sentais enfin à la bonne place.

Je me promenais avec mon appareil photo et prenais des clichés de tous les artefacts que je pouvais trouver. Mon projet prenait forme.

Si une guerre devait commencer dans les mois à venir, on n’en ressentait pas la pression à l’épicentre de ce futur drame. J’aurais voulu me sentir comme dans un roman de Paul Auster, où les quartiers se transforment peu à peu en coquilles sans vie. Mais, j’étais trop fébrile pour être existentiel.

Et la bière était bonne.

*

J’ai multiplié les clichés, jouant à Ebbets en plein Manhattan, croquant les passants, photographiant les femmes assises dans les parcs. J’espérais secrètement capter sur le vif un homme portant un flasque à ses lèvres.

Avec Marc, nous parlions de tout et de rien, du cinéma, de la vie, de la chance que nous avions de passer une semaine entière dans New York.

Au lieu de nous y rendre dès notre arrivée, nous nous sommes graduellement approchés du trou, laissant au hasard le soin de dicter notre trajet. Notre déambulation dans les rues de la ville composait une image impressionniste de la consternation que nous avions connue le jour des attentats. Il ne fallait surtout pas en brusquer la réalisation, de peur d’en perdre les détails les plus importants.

*

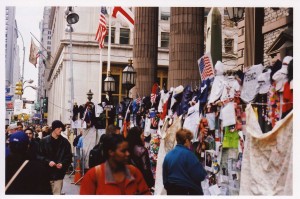

Près du trou, sur les grilles de l’église St Paul, une myriade de mémentos et de prières constituait une mosaïque multicolore, tout aussi naïve que touchante. J’étais partagé entre l’observation des mémentos eux-mêmes et celle de tous ces gens qui les contemplaient. Leur relation aux objets était empreinte de révérence, comme s’il s’agissait d’images sacrées.

Je me souviens d’un drapeau américain, un star-spangled banner en courtepointe, qui m’avait fait grande impression, tant pour la minutie de ses détails que pour son aspect déglingandé.

Les crucifix se multipliaient, les croix en bois, les foulards, les lettres insérées dans des sacs en plastique imperméables qui les protégeaient des intempéries. J’ai voulu prendre un de ces sacs, sortir la lettre de son étui afin de la lire, mais un homme âgé a mis sa main sur mon bras pour m’arrêter.

J’allais commettre un sacrilège. Nous ne devions pas lire ce qui avait été écrit. Tout au plus pouvions-nous en apercevoir le contenu, en partie voilé derrière son masque étanche.

Je me suis souvenu qu’il ne fallait jamais toucher au mort, même quand il est exposé dans un salon mortuaire.

*

Nous sommes arrivés, aux abords du trou, au coin de Broadway et de Fulton, vers dix heures du matin. Déjà, une foule se pressait devant la structure de bois qui avait été montée afin de permettre aux visiteurs d’apercevoir le trou. C’était une imposante rampe de bois de construction qui menait à un belvédère de fortune.

La plateforme avait été inaugurée par le maire Rudolph Giuliani le 30 décembre 2001, afin d’attirer les touristes et d’encourager les Américains à vivre pleinement l’expérience des attentats et du trou. Les proches des victimes s’étaient opposés à la commercialisation du trou, mais ils avaient été déboutés.

Pour avoir accès au belvédère, a-t-on fini par apprendre, on devait se procurer un billet qu’il fallait aller chercher de l’autre côté de la péninsule auprès des autorités portuaires. C’était ridicule, de la bureaucratie de bas étage, le trou était déjà institutionnalisé, mais au moins il ne fallait rien payer pour y avoir accès. Le billet était gratuit.

Cela me confirmait, à tout le moins, que Manhattan était un grand jeu de piste et que la déambulation en était le mode de connaissance privilégié.

*

Marc et moi étions de retour au bord du trou à midi. Nos billets nous donnaient droit à la représentation de 12h30.

Nous avions acheté dans un snack bar un smoke meat « Montreal style » avec des frites et un café chaud, et avons pris notre place dans la foule, impatients de voir enfin le trou. Le spectacle du trou. Des camions et des grues, des sections d’édifices, de la poudre de béton, des restes humains dissimulés.

Les gens autour de nous étaient essentiellement des Américains. Personne ne blaguait, les enfants se tenaient coi, l’atmosphère était au recueillement.

*

Nous avons déposé notre lunch sur le garde-fou de la rampe.

Je le dis pour qu’on comprenne bien le caractère fortuit de ce qui va suivre. Nous étions du côté de la rue Broadway, à la hauteur du 195, l’édifice qui a longtemps hébergé l’American Telephone et Telegraph Compagny.

Et c’est là que j’ai vu la chose la plus incroyable qu’on puisse imaginer. En fait, que je puisse imaginer. Parce que la scène qui s’est offerte à mes yeux entre deux colonnes doriques de l’édifice ne valait que pour moi. C’est à moi qu’elle s’adressait. Uniquement à moi. J’étais le seul qui pouvait en apprécier la portée et le caractère symbolique.

Je n’ai jamais reçu d’électrochocs. Je n’ai jamais été frappé par la foudre. Je me suis toujours tenu loin des circuits électriques. Je ne peux donc pas comparer la décharge qui m’a traversé le corps à cet instant précis. Mais elle était assez forte pour que près de dix ans plus tard, j’en sente encore la morsure.

J’ai immédiatement sorti mon appareil. Avant même que Marc puisse me demander ce qui se passait, j’ai pris une photo. J’ai pris la photo. Comme Ebbets tout en haut du Rockefeller Center. Il fallait la prendre à ce moment précis, sinon la scène se défaisait d’elle-même.

L’instant était tout simplement auratique.

Pour quiconque autre que moi, cette scène dont j’ai pu croquer un bref mais capital instant ne représentait qu’une situation anodine parmi d’autres. Mais pour moi, c’était comme un fulgurant retour du refoulé. Le passé revenait me frapper en plein visage, pour me dire. Mais me dire quoi? Que je suivais une piste que ne me laissait pas m’éloigner? Que les événements pouvaient se mettre à se répondre, comme des aimants s’attirent? Qu’il fallait les laisser nous guider, car ils sauront nous mener exactement là, et au moment précis où il le fallait, où nous devions être?