Oups! C’est le cas de le dire.

J’étais au marché Jean Talon, en train de faire mes courses, j’avais déjà acheté des saucisses chez Walter, saucissier (trois: une chevreuil et vin rouge, une cinq poivres et une autre saveur aussitôt oubliée – c’est toujours pareil, après dix minutes je ne sais plus ce que j’ai pris, j’arrive à la maison et ce sont des saucisses génériques qui sont dans mon sac), ainsi que du pain aux grains germés et une bouteille de Pinot noir australien, je marchais tranquillement dans l’espace central du marché, appréciant les couleurs des étals et l’animation de la foule, bruyante et amusée, quand tout à coup j’ai bien été obligé de me rendre compte qu’on m’observait. Moi.

J’ai plissé des yeux – c’est la stratégie que j’adopte habituellement quand je n’ai pas mes lunettes et que j’essaie de reconnaître quelqu’un au loin –, et sur le coup j’ai été médusé. Qui était cette personne qui me zyeutait ? Elle s’est approchée – je ne pourrais pas dire qu’elle m’a souri, ses yeux étaient méchants – et, au lieu de me tendre la main, a simplement levé le bras comme pour signifier qu’il fallait que je m’arrête. Un policier n’aurait pas agi différemment. Stop in the name of the law (à prononcer avec l’accent de Peter Sellers dans le rôle de l’inspecteur Clouseau)!

C’était Rémy Potvin.

J’ai compris immédiatement qu’il n’était pas content. Il m’a regardé de la tête aux pieds, adoptant l’attitude d’une infirmière ulcérée devant un patient récalcitrant, et demandé : « Que s’est-il passé ? »

- Heu… pas grand chose. Je reviens de vacances.

- Je veux dire entre nous.

- Absolument rien!

-J’avais l’impression qu’à la suite de notre conversation au Miss Villeray, je retrouverais dans les pages de cette chose que vous nommez un blog et semblez apprécier, dieu seul sait pourquoi?, le gros de notre conversation. Je me suis confié à vous pensant qu’il en sortirait un hommage. Or, qu’ai-je lu? Rien, ou alors si peu. Un début de conversation, quelques mots échangés, et rien, mais alors là presque rien de mon projet littéraire. Une vie entière réduite à quelques pattes de mouche numériques.

-J’avais l’impression qu’à la suite de notre conversation au Miss Villeray, je retrouverais dans les pages de cette chose que vous nommez un blog et semblez apprécier, dieu seul sait pourquoi?, le gros de notre conversation. Je me suis confié à vous pensant qu’il en sortirait un hommage. Or, qu’ai-je lu? Rien, ou alors si peu. Un début de conversation, quelques mots échangés, et rien, mais alors là presque rien de mon projet littéraire. Une vie entière réduite à quelques pattes de mouche numériques.

Sur le coup je n’ai pas su quoi lui répondre. Quand je l’avais rencontré au Miss Villeray, c’était juste avant les vacances, et j’étais très fatigué. Je souffrais d’un début de B.O. (et je ne veux pas dire « body odor »). Je m’endormais pour des riens, paraissais de plus en plus blasé, incapable de lire, juste bon à écouter des séries télé américaines. Vous l’avez vu, j’ai commencé à transcrire certaines des parties de notre conversation, mais la suite, la suite, eh bien, tout simplement je n’ai pas eu le courage de la faire. Je suis parti en vacances, au Honduras plus précisément, faire du snorkel près les coraux. La littérature, il était temps que je la néglige et que je m’accorde quelques moments de répit. Exit Rémy Potvin et ses jérémiades.

J’ai joué pour mon plus grand bien à l’écrivain négatif.

I would prefer not to.

Par contre, le refoulé finit toujours par revenir, il l’a fait au marché Jean Talon sous les traits d’un auteur amer et revendicateur. Il aurait fallu, si j’ai compris ce qu’il disait, que je parle de son roman Argyle Street, que j’en vante les mérites au-delà de ce que j’avais déjà dit, que je rende compte de sa poétique in extenso, du soubassement de son écriture. Il a cité un dénommé Racine: « Les coulisses d’une création sont souvent plus passionnantes que l’œuvre elle-même. » Il aurait pu citer Borges, cela n’aurait pas été différent. J’écoutais d’une oreille distraite. Mes saucisses attendaient qu’on occupe d’elles.

On ne peut pas dire que Rémy soit un être chaleureux ou généreux. Les auteurs, ce sont des hommes froncièrement égocentriques, des égotistes, de ces personnages que Nathaniel Hawthorne décrivait comme ayant un serpent dans le ventre. Et le serpent qui ronge les entrailles de Rémy Potvin porte le nom d’une rue qu’il a reconstruite en fiction. Une rue en forme de tartan écossais, fait de diamants bleus sur un fond uni.

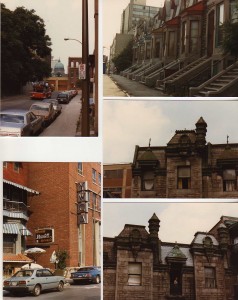

Il est vrai que j’avais beaucoup apprécié son roman, dont la facture éclatée m’avait rappelé mes cours de littérature. J’y avais trouvé des échos de quelques  recueils de nouvelles qui m’avaient fasciné: ceux de Sherwood Anderson, de Shelby Foote et de James Joyce. Ces recueils n’étaient pas de simples réunions de texte disparates et sans liens, mais au contraire de véritables totalités, mais éclatées. Le roman de Rémy Potvin était de la même façon totalement éclaté, mais il maintenait par le biais des Tableaux d’une exposition de Moussorgski une très grande unité thématique et formelle.

recueils de nouvelles qui m’avaient fasciné: ceux de Sherwood Anderson, de Shelby Foote et de James Joyce. Ces recueils n’étaient pas de simples réunions de texte disparates et sans liens, mais au contraire de véritables totalités, mais éclatées. Le roman de Rémy Potvin était de la même façon totalement éclaté, mais il maintenait par le biais des Tableaux d’une exposition de Moussorgski une très grande unité thématique et formelle.

Je comptais, dans une nouvelle entrée, développer mon interprétation de son roman. Mais, j’ai été refroidi. Lors d’une conversation avec un ami critique, je me suis tout simplement dégonflé. La très grande originalité du projet de Potvin était un leurre! Il m’avait expliqué en long et en large l’utilisation des Tableaux d’une exposition. C’était pour lui novateur, une stratégie qui allait marquer l’histoire de la littérature. Et j’étais bien près de le croire. Mais il avait omis de me dire qu’il n’était pas le premier en terres québécoises à avoir pensé à une telle stratégie!

Il semble que l’écrivain Noël Audet avait déjà utilisé lui aussi la même composition de Moussorgski comme base d’un de ses romans. Son œuvre de 1995, Frontières ou tableaux d’Amérique, reposait sur les mêmes pièces de Moussorgski et se présentait comme une série de sept tableaux… Le monde est petit.

Argyle Street de Potvin n’était pas le premier, mais le second à utiliser le procédé, ce qui lui ôtait une grande part de son originalité. Je suis sûr que Rémi m’aurait expliqué que c’est sans connaître le roman de Noël Audet qu’il s’était engagé dans son projet… On n’est pas pour chipoter. Mais, comment dire, il y avait là comme une tache qui ne s’efface pas aisément. Peut-être est-ce cette tache qui a fait en sorte que la critique ait peu parlé du roman, au grand dam de son auteur. Ils en ont peu parlé simplement parce qu’il s’agissait d’une entreprise qui avait déjà été faite quelques années plus tôt. En littérature, on ne peut pas arriver second. C’est la règle d’or.

C’est ce qui m’a refroidi, et qui a fait en sorte que je ne termine pas ma retranscription de notre conversation. Rémy n’avait pas été totalement honnête.

Je n’étais quand même pas pour le lui dire au marché Jean Talon. Alors, j’ai bredouillé de ces excuses qu’on offre spontanément aux passants quand on leur a marché sur les pieds. Et pour me faire pardonner, je lui ai payé une saucisse de chez Walter, saucisse que nous avons mangée avec de la choucroute et de la moutarde forte. Je me suis rapidement éclipsé, en me disant qu’on ne m’y reprendrait plus.

Ah oui, je me souviens, la troisième saucisse était une chipolata.

3 commentaires

Hahaha! Tu me fais rire : « Je n’étais quand même pas pour le lui dire au marché Jean Talon. »

Ben non quand même, il y a des limites! Un peu de politesse, franchement! Autant le faire publiquement dans la blogosphère…C’est plus, attends, je cherche le mot…

…délicat!

Ceci dit, c’est fou cette histoire et plutôt choquant!

C’est tout à fait insultant!

Je n’ai pas dit que j’avais été le premier à me servir des Tableaux d’une exposition comme canevas romanesque. En fait il n’en a jamais été question, raison de mon silence. Et je connais bien l’œuvre de Noël Audet qui a été un des professeurs. Je n’aurais pas menti là-dessus. Quant à la critique, je préfère ne rien dire, et cela m’étonnerait bien gros qu’elle ait eu vent du roman de M. Audet. Si elle n’en a pas parlé de mon Argyle Street, c’est pour de tout autres raisons. Pfff. Je déplore de plus le ton condescendant de l’auteur de cette entrée. Je ne suis pas un égocentrique ou un égotiste. Mais, comme tout auteur, un hypersensible, qui accepte difficilement le mépris de ses pairs. Je m’en veux maintenant d’avoir accepté l’invitation de ce B. Gervais. Il faut toujours se méfier des lecteurs, même des plus enthousiastes, ce sont eux les véritables égotistes.

Euh, c’est moi où ça ressemble à ton écriture ce commentaire? Pousse, mais pousse égal!