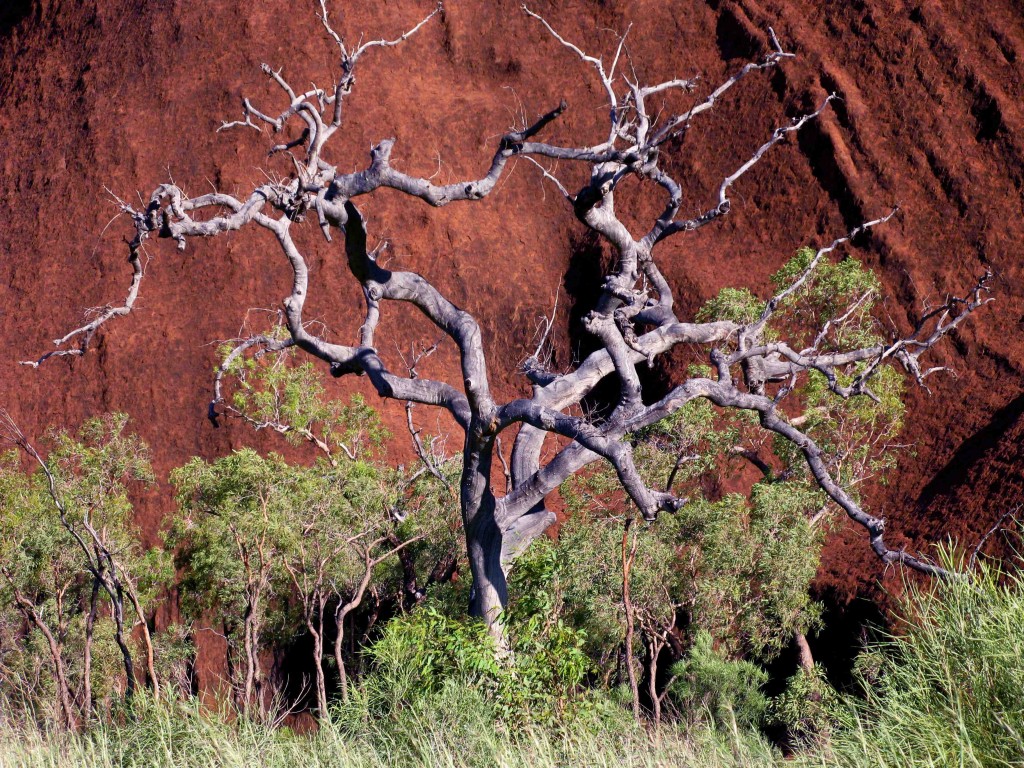

Le voyage est la découverte de contrées exotiques, de formes nouvelles et, surtout, de textures inattendues. Des strates minérales aux couleurs ocre, des fractures de la pierre, des entailles sauvages, de longues stries nervurées. Quand le paysage se fait précaire, ce sont les textures qui réapparaissent et dictent leur loi.

La géographie est une leçon de formalisme.

Nos yeux se posent sur le terrain que nos pieds foulent, et notre regard se perd dans les anfractuosités que la terre ouvre à quelques pas des sentiers. Nous sommes à la surface des choses, éternellement à la surface, rejetés à la périphérie du monde, et la première appréhension d’une couche inférieure nous angoisse comme le ferait l’ombre d’un dieu ancien.

Nos yeux se posent sur le terrain que nos pieds foulent, et notre regard se perd dans les anfractuosités que la terre ouvre à quelques pas des sentiers. Nous sommes à la surface des choses, éternellement à la surface, rejetés à la périphérie du monde, et la première appréhension d’une couche inférieure nous angoisse comme le ferait l’ombre d’un dieu ancien.

D’où nous vient cette peur de l’invisible et de ce qui grouille sous terre? Pourquoi sommes-nous attirés par le vol des oiseaux, quand la structure rhizomique d’une fourmilière rivalise de complexité avec nos propres créations?

Cela nous enchante de savoir que Montréal est une ville souterraine, que s’étendent sous ses rues des kilomètres de couloirs et de centres commerciaux; mais de savoir que des termites ouvrent des galeries ventilées pour assurer le développement de leur communauté nous répugne au plus haut point. Nous préférons fermer les yeux.

Le vol des oiseaux est beaucoup moins dangereux, il ne laisse aucune trace dans le ciel.

*

Quand la lune est immense, ronde comme un sou et texturée comme une crêpe, elle nous indique que son orbite et celle de la terre sont convergentes. Le cinéma nous a habitué à apercevoir ces lunes exorbitantes qui trônent dans le ciel comme un soleil de nuit et à les interpréter comme des présages. Les pleines lunes sont dramatiques, elle attirent les êtres malveillants, des créatures assoiffées de sang ou des spectres attirés par la chaleur des corps vivants.

*

Nous sommes de plus en plus, face à la voûte céleste, comme des analphabètes devant une page d’encyclopédie. Fascinés, mais surtout dépassés. En contexte urbain, les étoiles parviennent péniblement à se tailler une place dans le ciel. Le smog et la pollution lumineuse ont raison des plus faibles qui s’inclinent et se retirent. La voûte n’est plus d’un noir bleuté constellé de points argentés, elle est grise et unie. Terne et sans vie.

Et quand, enfin, on découvre en plein désert australien une voûte riche et complexe, non seulement on n’y comprend rien, mais il est d’ores et déjà trop tard. On ne pourra jamais récupérer la science requise pour en comprendre l’architecture. Les données sont trop complexes, il faudrait une vie pour les assimiler.

Et quand, enfin, on découvre en plein désert australien une voûte riche et complexe, non seulement on n’y comprend rien, mais il est d’ores et déjà trop tard. On ne pourra jamais récupérer la science requise pour en comprendre l’architecture. Les données sont trop complexes, il faudrait une vie pour les assimiler.

On ne s’improvise pas astronome du jour au lendemain.

Quand on lève la tête et contemple la voûte céleste, au-delà de l’ébahissement que sa densité suscite, on se sent impuissant et déçu, sachant à l’instant même où on l’examine qu’elle restera en grande partie illisible.

Je suis confronté à une contradiction : je sais comprendre les plus récentes toiles exposées dans les musées, mais ne sais lire celle tendue depuis l’origine du monde au-dessus de ma tête.

*

Le voyage engage une temporalité qui lui est propre.

Il est à la fois un temps qui passe trop vite, une fois le périple terminé, et un temps qui passe très lentement, lorsqu’il n’est pas encore achevé. Le temps du voyage est ressenti comme un temps plein avec ses moments forts et ses fulgurances, comme un temps vide avec ses périodes d’incertitude et de doute.

*

Quand on est en voyage, la tentation est grande de ne plus revenir, de dire : voilà! je ne rentre plus, je continue, je fais du voyage mon mode de vie. Je ne veux plus qu’il soit une simple période circonscrite entre deux périodes de travail, mais un temps en soi. Son propre monde.

C’est un mirage, indéniablement. Pour un sédentaire, goûter au nomadisme et à son déracinement est une façon d’imaginer la fuite. L’altérité. La vie autre. Mais la perception s’efface aussi vite qu’elle a pu apparaître.

La défamiliarisation n’a aucune durée, elle est une rupture, nécessairement brève. Une rupture qui se prolonge évolue en nouvel état, elle redevient familière. Et la boucle se referme.

Si le mirage est puissant, c’est que cette défamiliarisation provoque des révélations, elle offre un aperçu sur ce qui a pu se tramer en arrière-plan. Dans le temps du rêve, dans le musement.

Le voyage transforme le lointain en événement intime.

*

Le voyage est un temps essentiellement fuyant.

Le voyage est un temps essentiellement fuyant.

Et le mirage est un leurre. C’est sa nouveauté qui est à l’origine de sa puissance. On ne peut en fixer l’expérience qu’artificiellement : en maintenant vivante son expérience par l’écriture, en reconstituant peu à peu sa figure.

Le mirage d’une vie autre ne repose pas sur la permanence d’un sentiment ou d’une forme, mais sur son apparition. C’est son irruption, la discontinuité qu’elle actualise, qui accentue ses effets de présence.

*

Je ne muse jamais autant que lorsque je suis en voyage. Les heures de route, les temps d’attente, les soirées à déambuler sur des quais décolorés et les périodes de pur ennui engagent au délestage et à l’errance de l’esprit.

Je rejoins le temps du rêve, je suis des pistes dont le chant est avant tout imaginaire et mon attention oscille entre deux mondes : l’un qui, bien qu’il me soit familier et intime, n’en finit pas de se reconfigurer et de me surprendre, et cet autre qui, découvert au gré des voyages, m’offre des perceptions inédites.

Le voyage affaiblit la frontière entre l’en soi et le monde, entre son passé et le présent, entre le quotidien et le mythe. C’est le principe premier du mirage : un décalage subtil entre les désirs et les perceptions.