Robert Carlton Brown a fait paraître en 1929 ses « readies », décrivant une étrange machine à lire.

Cette machine à lire ne devait rien aux développements de la cybernétique et de l’intelligence artificielle (qui n’existaient pas à l’époque), elle ne posait pas la lecture comme interface, computation, calcul, cognition, elle ne participait pas de cette génération de métaphores influencée par la technologie contemporaine (moteurs de recherche, etc.). Son principe fondamental était l’écran, mais pas celui de l’ordinateur. Non, il s’agissait plutôt l’écran de la salle de cinéma, de cette pellicule qui défile devant nos yeux, à vingt-quatre images par seconde.

La machine à lire a été créée il y a presque quatre-vingt ans, avant l’invention de l’ordinateur et la commercialisation de la télévision. Bob Brown en a présenté le tout premier modèle en 1930. Son invention était d’ailleurs liée à un constat, le faible développement des techniques de lecture. Brown était de cet avis que tous les arts sauf la lecture avaient connu un développement important lors des deux premières décades du vingtième siècle. La peinture, avec le cubisme et Picasso, la sculpture avec Brancusi, l’écriture avec Stein et les modernistes, la musique, l’architecture, le théâtre, la danse, le cinéma; tous avaient connu une sorte de révolution moderne, qui en avait accéléré le renouvellement. Seule la lecture traînait de la patte, attachée qu’elle était au livre et au papier, à l’encre et aux lignes qui se suivent et qui doivent être parcourues des yeux d’une façon archaïque, de haut en bas, de gauche à droite, dans un mouvement inutilement compliqué. Il décide donc d’en repenser la pratique et de mettre au rancart le livre comme support du lire. C’est l’invention des « readies », ou des petites lues, ainsi nommées à l’instar des « talkies », des petites vues.

La machine à lire a été créée il y a presque quatre-vingt ans, avant l’invention de l’ordinateur et la commercialisation de la télévision. Bob Brown en a présenté le tout premier modèle en 1930. Son invention était d’ailleurs liée à un constat, le faible développement des techniques de lecture. Brown était de cet avis que tous les arts sauf la lecture avaient connu un développement important lors des deux premières décades du vingtième siècle. La peinture, avec le cubisme et Picasso, la sculpture avec Brancusi, l’écriture avec Stein et les modernistes, la musique, l’architecture, le théâtre, la danse, le cinéma; tous avaient connu une sorte de révolution moderne, qui en avait accéléré le renouvellement. Seule la lecture traînait de la patte, attachée qu’elle était au livre et au papier, à l’encre et aux lignes qui se suivent et qui doivent être parcourues des yeux d’une façon archaïque, de haut en bas, de gauche à droite, dans un mouvement inutilement compliqué. Il décide donc d’en repenser la pratique et de mettre au rancart le livre comme support du lire. C’est l’invention des « readies », ou des petites lues, ainsi nommées à l’instar des « talkies », des petites vues.

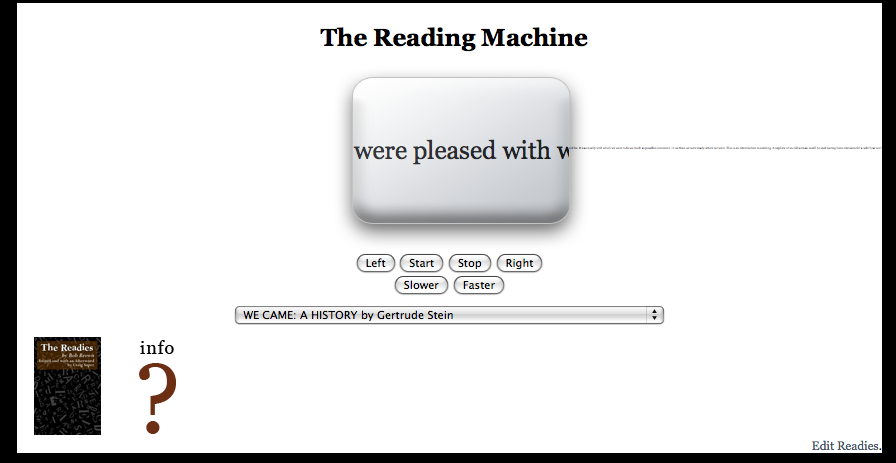

Je me suis déjà amusé à décrire cette machine lors d’un colloque en 1992 consacré aux pratiques de lecture (le texte a été repris sous le titre de « Les machines à lire: des petites lues à la littérature de grande consommation », dans L’acte de lecture, Denis St-Jacques, éd., Québec, Nuit blanche, 1994). Mais je viens d’en trouver une version numérique qui est tout à fait amusante. Elle est dû à Craig Saper et sa simulation de la machine à lire de Brown est tout à fait stimulante. Elle permet du moins d’en reproduire l’expérience.

Cette machine m’a intéressé parce que, de par son existence même, elle appelait une transformation de l’écriture. Brown croyait, dans les années 20, que la nouvelle lecture, rapide, efficace, économique nécessitait, pour son développement, la formation de nouveaux mots, l’élimination de vieux mots usés, la disparition des articles, par exemple, et des copules, de tous ces mots qui ne sont pas essentiels, et leur remplacement par des tirets ou des espaces. Comme le disait Brown, « Let’s see words machinewise, let useless ones drop out and fresh spring pansy winking ones pop up. » (The Readies, Cagne-sur-mer, Roving Eye Press, 1930, p. 37)

Le texte de sa machine se donnant sur une seule ligne, dont le défilement est continu jusqu’à la fin, non seulement de nouvelles phrases et structures syntaxiques, mais de nouvelles organisations discursives étaient à prévoir, de nouveaux textes. Bob Brown a fait appel à une quarantaine d’écrivains, dont Gertrude Stein, Paul Bowles, Ezra Pound, William Carlos Williams, pour constituer un premier corpus de ces petites lues (Brown, ed., Readies for Bob Brown’s Machine, Cagnes-sur-mer, Roving Eye Press. 1931). Il ne s’est pas limité à la production de quelques textes modernes, une première machine à lire a même été construite, un modèle expérimental, développé par Ross Sanders à Cagnes-sur-mer, et qui permetait de tester ces écritures exploratoires. Un industriel américain, un dénommé Albert Stoll, travaillant à la National Machine Products Compagny de Detroit, a même tenté de perfectionner l’instrument. Rien de tout cela n’a abouti, et le projet a été abandonné.