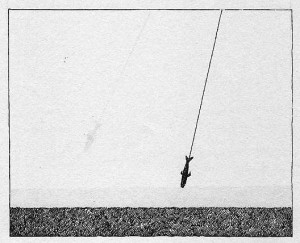

Comme bien des épreuves, la montée d’une paroi de glace permet de tester ses propres limites. On ne se bat pas contre la glace, on se bat contre soi, contre son propre corps, ses mollets, ses avant-bras et ses mains engourdies. On s’arrête subitement à quelques mètres du sommet, incapable de continuer, l’obstacle est trop imposant, trop puissant, et c’est légèrement déçu qu’on se laisse descendre, attaché à une corde qui lentement nous ramène à la sécurité.

Vue d’en bas, la paroi semble inoffensive, les angles sont peu prononcés, le chemin paraît facile à trouver. On se dit qu’on gravira la falaise glacée sans peine, qu’on saura se rendre au sommet. Mais quand, les deux pieds enfoncés dans la paroi elle-même, des éclats de glace dans les yeux, on lève la tête et aperçoit ce qu’il reste à franchir, tous ces mètres de rocs qui s’élèvent vers le ciel, recouverts d’une eau cristallisée, on se rend compte que le regard est un mauvais juge et que les distances paraissent toujours plus faibles de loin que de proche. Quand la réalité se calcule en kilojoules, sa vérité ne peut plus être manipulée comme un raisonnement facile à plier. Elle se dresse, nue et imposante.

Les difficultés ne paraissent jamais de loin. Quand nous regardons une montagne aux parois abruptes, notre regard est fasciné par la forme des escarpements, les variations de couleurs, le bleu pâle et légèrement menaçant de la glace, le banc laiteux de la neige fraîche, les bruns délavés de la pierre, les gris tenaces des rochers. Notre perception est une prise, une forme d’appropriation. Nous avons vu, nous sommes là, nous pouvons nous approcher et témoigner de notre présence, prendre des clichés qui attesteront de notre regard.

Les yeux séparent le sujet de l’objet de ses perceptions. Ils atténuent les dimensions. Surtout, ils ne savent rien des épreuves. Notre regard nous plonge dans le monde, il nous y inscrit de façon irrécusable, mais il reste insensible aux véritables enjeux de notre présence dans ce monde.

Les yeux et les pieds ne connaissent pas la même réalité. La présence au monde, c’est notre corps qui l’assume. Ce sont nos pieds qui foulent un terrain, nos mains qui s’agrippent à des parois, nos avant-bras qui travaillent à planter des piolets dans des strates de glace, espérant qu’à travers les éclats la pointe aiguisée de l’instrument saura trouver racine dans ce masse de cristaux.

Les yeux aperçoivent des réalités qui ne les touchent pas. Mais le corps, le corps lui souffre et peine à se rendre à son but. Les yeux voient une falaise, en évaluent sommairement la hauteur et concluent à sa disponibilité. Le corps s’attaque à la masse d’eau gelée sur laquelle les yeux ont simplement glissé sans s’arrêter.

Lire le reste de cet article »

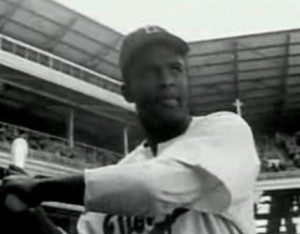

Son heure, sa balle, notre avenir. La foule, dans les estrades, est bruyante. On suppute, on fanfaronne, les lèvres miment des insultes. Une femme endimanchée retient sa respiration. Elle cache dans ses mains nouées un crucifix qui lui irrite les paumes.

Son heure, sa balle, notre avenir. La foule, dans les estrades, est bruyante. On suppute, on fanfaronne, les lèvres miment des insultes. Une femme endimanchée retient sa respiration. Elle cache dans ses mains nouées un crucifix qui lui irrite les paumes.

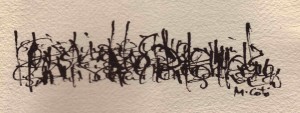

D’entrée de jeu, je définirai la sémiotique comme l’étude des pratiques sémiotiques, c’est-à-dire l’étude des manipulation, compréhension et interprétation des productions sémiotiques et culturelles. Une telle définition a l’avantage de mettre l’emphase sur les processus mis en jeu par une sémiose, sur les modalités d’attribution des objets de pensées aux signes, le maintien de ces attributions ou leur transformation . Les cas auxquels je veux m’arrêter ici portent sur des situations d’illisibilité, quand un signe quelconque apparaît opaque, qu’il semble en fait en état de désémiotisation. Comment décrire un tel état, comment surtout montrer ce qui est requis pour sa sémiotisation ?

D’entrée de jeu, je définirai la sémiotique comme l’étude des pratiques sémiotiques, c’est-à-dire l’étude des manipulation, compréhension et interprétation des productions sémiotiques et culturelles. Une telle définition a l’avantage de mettre l’emphase sur les processus mis en jeu par une sémiose, sur les modalités d’attribution des objets de pensées aux signes, le maintien de ces attributions ou leur transformation . Les cas auxquels je veux m’arrêter ici portent sur des situations d’illisibilité, quand un signe quelconque apparaît opaque, qu’il semble en fait en état de désémiotisation. Comment décrire un tel état, comment surtout montrer ce qui est requis pour sa sémiotisation ?